德英對比在德語教學中的應用

王凡

(湖北工業大學工程技術學院,湖北 武漢 430068)

一、前言

自從70年代改革開放以來,特別是在我國加入世界貿易組織(WTO)之后,國家積極的推進著社會的全面發展,并且在整個社會的各個領域中展開了與國際社會的全面交流。以此為背景,在對外交流的過程中顯而易見的是,要進行高水平的國際交流合作,首先是要具備高水平的外語語言能力。德國作為歐盟組織中綜合國力最強的國家,中國和德國在經濟、文化、教育、政治等方面進行合作交流的深度和廣度日益增大,德語也成為在各個高校中最受學生喜愛的第二外語之一。通過多年的語言教學工作筆者發現,學生在德語學習過程中,由于文化的差異,學生對部分德語語言知識點的理解和掌握存在著較大的困難。然而在教學過程中嘗試通過對德語與英語在語音、詞匯和語法等三個方面的關聯性進行對比后,學生利用已掌握的英語知識,就能夠較好的解決相應的問題。

二、現階段德語教學的現狀

國內的德語教學在整體上較為偏重詞匯,句型以及語法三個方面的基礎教學(不僅僅是德語教學存在這樣的現象,其他外語的教學也大多如此),這樣的好處是,學生可以在相對較短的時間內容快速掌握一門外語的基礎知識,能夠在短期內達到相對較高的語言水平(語言等級)。尤其在使用國內德語教材的時候,學生通過兩個學期的強化學習(非脫產),基本上可以達到國內德語四級的水平(整體相當歐洲語言分級標準A2,但涉及到部分B1水平的詞匯和語法,以及個別B2水平的語法①)。但弊端是,學生的語言應用能力并沒有達到相應的語言水平。這里強調的應用能力主要指的是聽力,口語表達,以及寫作[1]。造成現狀的首要原因是授課老師的教學的目標過于注重理論知識灌輸,疏于對于語音、詞匯和語法教學的靈活性和關聯性進行分析,研究和應用。但這個現象并不由老師自身決定的,而是由國內長期的語言教學習慣造成的。因為語言自身的特點就是,獨立的概念性基礎知識。很多情況下很難對概念性的知識進行分析講解,定義的本身只存在單一的指向性。因此就會出現,學生在學習新的知識點時,無法很好的理解和接受,老師也沒有較好的方法對知識點進行剖析,幫助學生理解。因此,在不改變這種語言教學習慣的情況下,很難使教師主動調整教學方式和目的。死記硬背,脫離實際應用的語言教學已經很難再適應社會的發展需求。在德語教學中,針對于基礎教學中存在的問題,教師應該主動的通過對知識點橫向的對比,結合相關的知識概念進行展開。強調知識點在語言環境下的應用,綜合聽,說,讀,寫四種感官下的語言應用練習。

三、德語和英語的對比性比較

(一)語音對比

相對于英語26個字母,德語多出了四個字母,分別是 a,o,u 三個元音的變元音形式,?(可替代書寫形式ae)、?(可替代書寫形式oe)、ü(可替代書寫形式ue) 和β(可替代書寫形式ss)[2]。德語單詞的發音比較英語及其他外語,對于中國人來說,更容易掌握。首先,是德語單詞中的元音的讀音不會發生變音(元音e除外),元音組合形式也只要有四組,輔音組合形式十組,因此掌握好字母及字母組合的發音就可以準確的讀出德語單詞。其次,德語單詞是按照音節來進行拼讀,每個音節的基本構成形式為,輔音+元音+輔音,元音是音節構成的核心。所以盡管德語有很多長單詞,但是按音節進行拆分后,很容易熟練掌握讀音及記憶。在所有德語語音中,對于中國學生來說,最具挑戰的發音應該就是彈舌音 [r],它的發音又分為大舌音和小舌音兩種發音方式,掌握其中任何一種即可。其中小舌音更傾向于標準化發音。彈舌音的發音雖難,但是也可以通過練習在短時間內掌握。②

(二)詞匯對比

如前文所述,德語和英語同屬一個語系,并且由于地緣文化原因,德語的大量詞匯與英語單詞具有極高的相似性,只是由于發音拼讀規則不同,以及構詞規則不同,造成相同語義的單詞形態上的小差異。甚至有相當一部分單詞在拼寫上是完全一樣的。這一點能夠清楚體現在德語的學習過程中。以下列舉幾個常見詞匯進行對比:

[3]。而且由于德語單詞的發音是以音節為單位進行拼讀,除字母組合發音外,字母在單詞中的讀音基本沒有變化,所以德語單詞的一大特點就是,會讀就會寫。這一特點能夠幫助學生很迅速的記住單詞。因此,通過對德語的學習可以反向促進學生對英語詞匯的掌握。

(三)語法對比

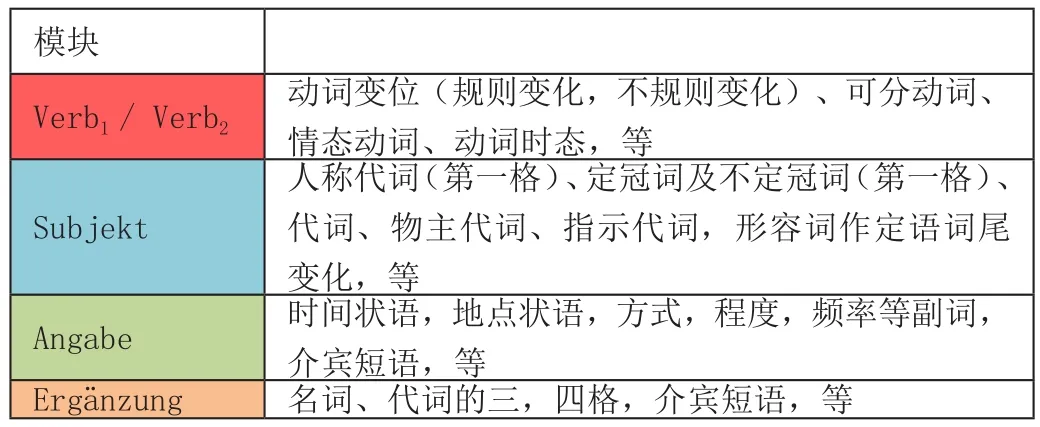

德語和英語在語法方面存在著體系上的絕對差異,德語的語法邏輯性很強(這一點對于中國學生來說是福音),德語表達句型有著相對固定的結構,因此它的語法體系可以簡單的用句型結構來進行概括:③

所有的德語語法知識點,都包含在句型中不同的模塊內。

模塊Verb1 / Verb2人稱代詞(第一格)、定冠詞及不定冠詞(第一格)、代詞、物主代詞、指示代詞,形容詞作定語詞尾變化,等Angabe 時間狀語,地點狀語,方式,程度,頻率等副詞,介賓短語,等Erg?nzung 名詞、代詞的三,四格,介賓短語,等動詞變位(規則變化,不規則變化)、可分動詞、情態動詞、動詞時態,等Subjekt

中國學生在德語語法學習方面,對比其他國家的學生,有非常強的優勢,這與我國從小對學生培養的教育方式和要求有很大關系。

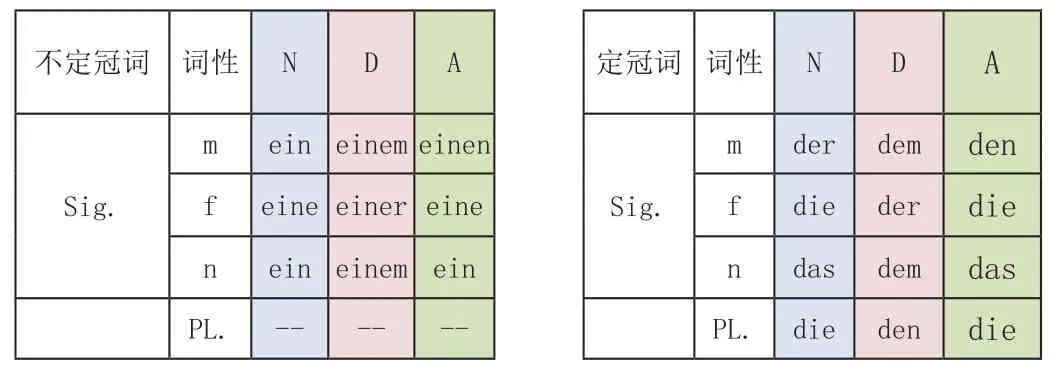

但德語在語法知識點的細節上,在很多方面可以在英語中找到自身的影子。比如,動詞不定式結構,德語使用的是介詞 zu,英語使用的是介詞to,其表達結構都是在介詞后加上動詞的原形形式。但德語不定式中,動詞的限定語及賓語成分要放在介詞zu的前面,而在英語中,則要放在動詞原形之后。例如:“學習德語”在英語中的表達為“to study German”,在德語中的表達為“Deutsch zu lernen”; “在星期天的時候看到他”在英語中的表達為“to see him on Sunday”,在德語中的表達為“ihn am Sonntag zu besuchen”。另一種常見語法現象,德語的定冠詞和不定冠詞的用法與英語定冠詞和不定冠詞,雖然表達形式差異很大,但是使用方式和規則非常詳實。另外,兩種語言當中的情態動詞,動詞虛擬式,等等,都具有很高的相似性。尤其是德語中的動詞變位規則,就如同是英語中,人稱主語與謂語動詞變化保持一致,這一語法現象的高階升級版。兩種語言的這種相同性[4],在學習過程中隨時可見。

四、提高德語教學效果的幾點建議

(一)明確英語在德語教學中的輔助地位

在進行德語教學的過程中,通過加入和英語相應知識點的對比,可以更好的幫助學生對知識進行理解,更迅速的幫助學生對語感的形成。尤其在詞匯教學方面,可以幫助學生快速擴展兩種語言的詞匯量,起到相輔相成的作用。但是在整個教學過程中不能過多的依賴英語,畢竟學生并不是以英語為母語,英語對于學生來說本身就屬于一門學科。在對于一門新的語言學習過程中,尤其是在對新的知識進行學習的時候,如果掌握不好尺度,會造成反客為主的現象。因此,老師實際的德語教學課堂上,應該以引導學生對德英雙語知識點進行比較理解為主,通過簡單的實例,讓學生快速捕捉到關鍵信息點。然后快速轉換回德語,通過大量的例句來強化學生的學習效果,固化學生對該知識點的理解和掌握[5]。

(二)注意對德語知識點的細化分解

學生在開始一門新的學科學習的時候,一開始都會抱有很強的好奇心理,當然也存在以明確的目的開始學習的情況,但是無論是以什么心態開始學習,在經歷過最初的新鮮感時期后,學生的心態普遍會快速低落。所以在進行教學的時候,不能以教學進度為恒定目標。教學知識點不能設置的綜合,全面,而更應該將知識點盡可能拆分為獨立的小部分,根據學生的學習情況,靈活設置,調整。比如,德語冠詞的語法點,

可以按照模塊,拆分為第一格,第四格,第三格,三個部分①。每個部分獨立講解,配以練習任務。從而避免學生在學習這一語法點時,對于詞形和用法的混淆。

對于德語初學者而言,明確單一語法知識的形式和使用方式,是打好德語學習的基礎,再通過相應的簡單詞匯和句型練習,使學生強化語言的應用能力。學習→掌握→熟練→應用,通過這一流程,使學生不僅僅只是將知識點停留在理論基礎上 [6]。

五、結束語

總而言之,德國作為世界上最大經濟體組成中的關鍵角色,因此加強對其學習十分關鍵。由于地理和歷史的淵源,在進行德語學習的時候通過德英對比,來分析兩者之間的相似點、滲透性和差異點,是幫助學生能夠輕松、自如地進行德語學習的重要措施。

注釋:

①按照最新歐洲語言分級標準,德語語言水平分為六個級別,初級A1、A2,中級 B1、B2,高級 C1、C2。

②在中國部分地區方言中,尤其是湖北荊門方言中,就存在大舌彈音的發音方式。

③這里例舉說明的句型結構及語法為最基礎的形式,較為復雜的形式及語法限于篇幅,在此不做展開。