為兩廣革命事業獻身的鄧拔奇

韋啟龍

鄧拔奇,又名鄧崗、滕柏、伯奇、白希,1903年6月生于廣西懷集縣(今屬廣東)甘酒鄉永富村。1917年考入縣立中學,14歲的他開始閱讀進步書籍,次年開始投身愛國運動。1922年秋,考人廈門大學,攻讀法律,參加雷經天等學生運動領袖組織開展的革命活動,逐步接受了馬克思主義。1924年7月,鄧拔奇離開廈門赴廣州,加入中國社會主義青年團,同年冬,由團員轉為黨員,是當時為數不多的廣西籍中國共產黨黨員。

1925年春,鄧拔奇到廣東省廣寧縣開展青年工作。同年6月23日,鄧拔奇參加廣州各界群眾聲援上海五卅運動的示威游行,面對敵人的槍彈掃射,他臨危不懼,奮力搶救遇難同胞。同年8月,受團廣東區委委派,鄧拔奇擔任廣寧團組織的主要負責人。廣寧團支部改組為共青團廣寧地方執行委員會后,鄧拔奇擔任書記。同年冬,鄧拔奇回廣西懷集領導青年運動和農民運動,在他的家鄉永富村成立永富村農民協會。

1926年1月,鄧拔奇考取莫斯科中山大學,未就讀。1927年4月,鄧拔奇到共青團廣東區委工作。5月,鄧拔奇潛赴梧州,根據上級指示,和中共廣東區委特派員廖夢樵等在梧州成立中共廣西地委,廖夢樵任書記,鄧拔奇任委員兼團廣西地委書記。中共廣西地委先屬廣東區委領導,8月后屬中共中央南方局領導,機關在梧州。9月,該機關被敵人破壞。10月,廖夢樵書記和一名組織部部長被殺害。同月底,鄧拔奇轉移到廣西桂平、武宣、平南三縣農村活動,匯合地委委員寧培瑛等,在桂平縣(今桂平市)白額、爛泥兩個村重建廣西地委,鄧拔奇任書記,繼續領導廣西革命斗爭。

白額、爛泥這兩個村位于大藤峽山區,與武宣縣境相鄰,明清時期曾是大藤峽起義和太平天國起義的隊伍的據點。關于地委當時的生活,1928年5月的《廣西特委工作報告》中提及:“自去年九月以后,廣西黨沒有經費,各地負責同志沒有飯吃。”

1927年4月,直接指導武宣縣革命工作的地委委員林培斌在容縣被捕后犧牲;7月,中共武宣支部書記翁堯年第一次被捕,經東鄉區農軍當場武裝施救得以釋放。10月,鄧拔奇轉移到武宣農村活動,發現翁堯年已經暴露,于是地委討論決定由潘業俊接替翁堯年任中共武宣地方組織負責人。

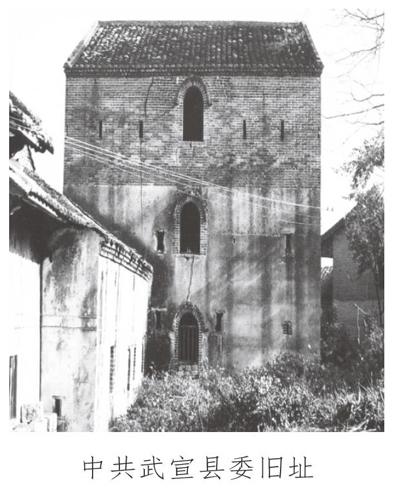

在營救翁堯年時,中共武宣支部辦公地點——東鄉街劉氏宗祠暴露了,鄧拔奇到武宣后,便將辦公及會議地點轉移到石崖村潘業俊家炮樓頂層。辦公新址距舊址3千米,遠離街區和國民黨區團局駐地。

中共中央南方局1927年10月強調,廣西地委要建立縣、市委,改變一縣建一個支部的狀況,要盡力吸收農民骨干入黨。鄧拔奇意識到任務重、時間緊,當即著手在武宣進一步開展中國共產黨的建設、武裝斗爭和政權建設,建立武宣土地革命根據地。

1927年秋冬,武宣縣已經建立有6個區43個鄉的農協會組織、2個區的農軍武裝。在1926年林培斌指導成立的中共武宣支部的基礎上,鄧拔奇再發展一批血氣方剛的農民協會骨干加入中國共產黨,并組建中共東鄉區委及區委下屬若干個村支部,組建中共武宣縣委及縣委直屬支部。因為翁堯年已暴露(一年后第二次被捕犧牲),所以廣西地委指派東鄉區農協會宣傳委員潘業俊出任縣委書記。

1928年5月1日,鄧拔奇書記在《廣西特委工作報告》中向中共中央書面匯報這一時期的黨建工作:“有桂平、平南、武宣、貴縣、容縣縣委五個,梧州市委一個。委員都是由特(地)委指派……武宣有東鄉區委其中各縣均有直屬支部,各支部、區委負責同志均以用民主或召集大會改選,各區都有負責同志到各支部去輪流經常召集支部會議……又因農村的白色恐怖日益加厲,代表大會尚未召集,故縣委也未改選。”

武宣縣委的改選卻是特例,可以說是東鄉暴動的緣故

中共廣西地委機關遷桂平農村后,執行南方局關于發動廣西農村武裝暴動的指示,決定在武宣及鄰縣平南、桂平北部加緊組織暴動,反抗清鄉,并且派遣幾人槍到武宣東鄉活動。

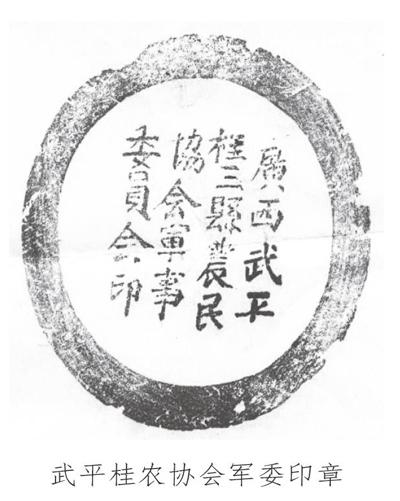

1928年1月5日,鄧拔奇在潘家炮樓頂層召開黨員會議,傳達廣西地委關于武裝暴動的決定,定于1月9日至12日在廣西武(宣)平(南)桂(平)三縣農民協會軍事委員會轄區舉行暴動;1月9日桂平農軍在新圩、武宣農軍在東鄉同時暴動,鄧拔奇書記坐鎮東鄉總指揮。

東鄉暴動的目標,是奪取長塘鄉軍閥、地主陳順卿家50多支步槍,以武裝地委的農民赤衛隊。潘業俊在5日的會議上將責任落實到人,分配黨員朱文拔負責購買火藥、紅色標志布、標語紙,分配長塘鄉農會執委、鄉農軍隊長陳廷贊負責偵察敵情并作內應等。

暴動前夜即8日當晚,鄧拔奇再次召集黨員會議,檢查東鄉暴動準備事宜。

清點應到會人員時,發現陳廷贊同志缺席。他為什么未到,是臨陣動搖,還是別的原因?他偵察到什么敵情,內應準備如何,領任務回去整整3天,卻無任何口信回復。

因了這一突發情況,鄧拔奇宣布中止暴動,改組選舉中國共產黨武宣縣委員會,以加強中國共產黨對暴動的領導權威。會議選舉潘業俊為中共武宣縣委書記。

1月24日,廣西地委改為廣西特委,鄧拔奇任特委書記。

2月間,潘業俊進一步落實鄧拔奇關于開展武裝斗爭的部署,召開東鄉區農民代表會議,決定搶奪區團局把持的圩場眾秤給農協會掌管。此事觸怒了反動派,敵武宣縣縣長唐熙年于2月26日連夜急電,請派梧州警備司令部直屬第二團支援鎮壓。2月29日,唐熙年等帶60多名團丁到東鄉,抓走農民協會管秤人黃亞茍、劉和隆,激起農民公憤。在鄧拔奇指示下,武宣縣委發動農軍武裝1000多人包圍東鄉圩兩晝夜,再掀暴動高潮,惜功虧一簣。

鄧拔奇在《廣西特委工作報告》一文寫道:“當日民團的武裝僅60余桿,當地又無防軍,如果堅決干下去當然可以獲得相當的勝利,只因當地負責同志猶疑,和緩了農民斗爭的勇氣,結果渙散了,反遭敵人軍隊搜捕4個同志、6個農友。”該報告還提及桂平、平南、貴縣、東蘭、鳳山等地暴動和兵士運動。

1928年6月,廣西特委擴大會議在貴縣(今貴港市港北區)召開,鄧拔奇主持并代表特委做報告。中共中央委員、廣東省委代表惲代英到會指導,代表廣東省委指定朱錫昂、鄧拔奇等7人為特委常委,朱錫昂為書記。

7月,鄧拔奇到懷集、賀縣(今賀州市八步區)、鐘山、玉林、梧州指導工作。

8月,廣西特委調武宣縣委書記潘業俊到容縣,任容縣臨時縣委書記,潘業俊改名潘異凡。同月,鄧拔奇赴上海向中央報告廣西工作,自此不再直接指導武宣土地革命根據地的斗爭。

9月中句,鄧拔奇從上海回到廣西梧州;22日,在廣西特委擴大會上傳達中共中央關于廣西斗爭的指示,改組特委為臨時省委,主持工作。

11月29日,臨時省委被破壞,鄧拔奇脫險,到懷集、桂林、貴縣等地巡視工作,后與朱錫昂在玉林重建臨時省委機關。

1929年1月,廣西臨時省委改為省委,鄧拔奇任省委委員。2月,鄧拔奇受派到莫斯科中山大學學習。當年秋,中共中央電令他回國參加廣東省委工作。

1930年9月上旬,鄧拔奇與吳西從香港到南寧吳圩七坡村,成立吳圩區勞農會。同月,中央南方局任命鄧拔奇為代表,到右江蘇區傳達中共中央的指示。30日,與黃暉、吳西趕到紅七軍駐地平馬鎮(現田東縣城)。

10月2日,鄧拔奇在紅七軍前委會議上傳達6月11日中央政治局會議通過的《新的革命高潮與一省或幾省的首先勝利》決議和中共中央關于紅七軍攻打柳州桂林、廣州等地的命令。會議決定執行中央命令。會后,鄧拔奇和鄧小平等率部向河池集結。

11月7日,紅七軍第次黨代會在河池鳳儀小學召開,鄧拔奇在大會上作政治報告,傳達黨中央命令。不久,鄧拔奇與鄧小平、張云逸、李明瑞率紅七軍從河池北上,艱苦轉戰于桂黔湘邊。

鑒于軍情嚴峻,紅七軍在1931年1月2日攻占廣西全縣(今全州)縣城后,鄧小平立即召開會議,決定放棄攻打桂林的冒險計劃轉向粵湘贛邊發展,以期與朱德、毛澤東率領的紅軍會師。鄧拔奇同意。會后,鄧拔奇和陳豪人由桂林經香港赴上海向中共中央報告工作。后來,鄧拔奇對自己貫徹“立三路線”而給革命造成的損失表示“要負很大的責任”,表現了他勇于自我批評、修正錯誤的品質。

1931年2月2日,鄧拔奇任廣西省委秘書長。3月29日,廣東省委改為兩廣省委,鄧拔奇任省委委員。5月6日,兩廣省委派鄧拔奇去廣西右江巡視,指導廣西特委工作。

1932年春,鄧拔奇奉命回香港匯報廣西工作。不久,兩廣省委調他去廣東東江工作,任東江特委組織干事和秘書。這年10月10日,特委在廣東普寧縣(今普寧市)田土乾村開會,7時30分,會議剛開始即遭敵包圍,時年29歲的鄧拔奇與另外兩位特委領導在突圍中壯烈犧牲。