豐富多彩的侗族民俗節日

梁克川 張梅英 楊尚榮

在侗族人民的生命哲學里,“人與人、人與自然、人與自我”和“天界、人界、地界”諸者之問的關系是緊密相連而融為一體的,敬畏自然、崇拜祖先、網結友愛、唱歌跳舞等生命行為構成的“與萬物為鄰”意識成為族群神圣的審美追求。神圣性需要通過一種儀式展現它的真善美,儀式行為讓侗族社會成就數不清的節日形式。在侗鄉,春天的廟會、夏天的嘗新、秋天的秋禮、冬天的冬節,一年四季十二月,月月有節有慶典,無論何時,勤快歡樂的侗族人都帶著濃濃的熱情,用優美的歌聲吸引四面八方的來客。

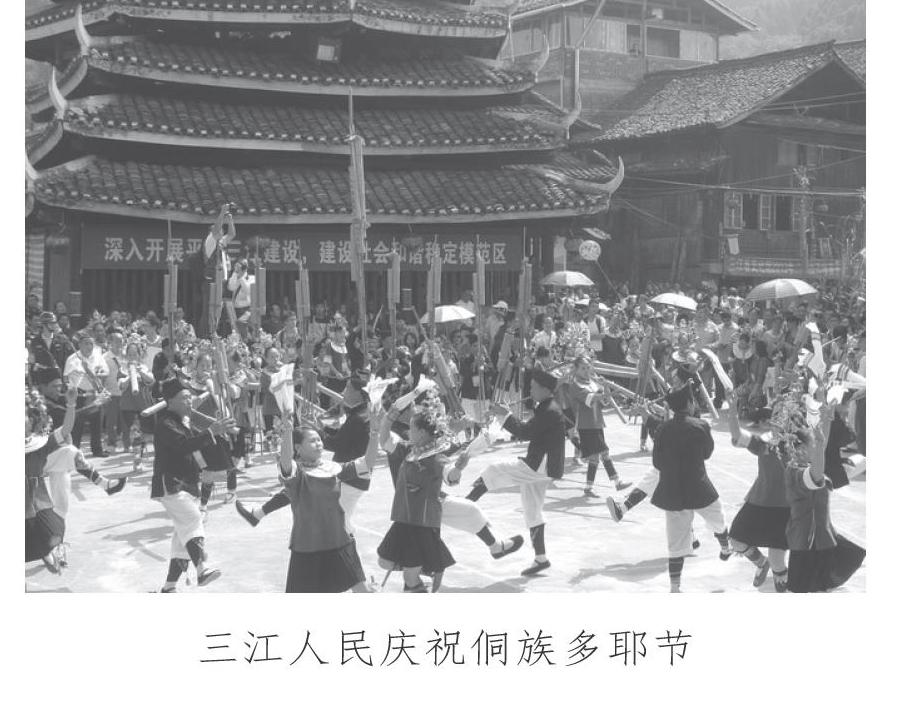

風情濃郁的“多耶節”

“蘆笙陣陣聲震天,耶舞翩翩迎客來。”每年11月的第一個周末,中國侗族“多耶”(H譯,意為踏歌而舞)節都如期在廣西三江侗族自治縣舉行。濃郁的風情、獨特的文化、精彩的節日吸引數以萬計的游客慕名而來。

中國侗族多耶節連辦多年。始辦于2003年10月,當時名為三江“金秋-程陽橋之旅”首屆侗族文化旅游節,在林溪程陽八寨舉行,后更名為“多耶程陽橋”文化旅游節,2010年更名為“中國(柳州-三江)侗族多耶節”,至今已經舉辦17屆。中國侗族多耶節活動內容豐富,重頭戲有侗族百家宴、百人紡紗、打南瓜仗、《坐妹》歌舞表演等。千年侗寨百家宴在大侗寨景區、程陽景區和冠小都有舉行,百家宴上主要展示侗族飲食文化、侗族服飾、侗族紡織以及攔路迎賓、蘆笙踩堂、侗族大歌、敬酒歌、祝酒歌、多耶舞等侗族歌舞文化習俗。屆時,數百人共聚長條飯桌,共品侗家傳統美食,共同參與侗族最盛大隆重的宴會。侗鄉有吃百家宴、納百家福、成百樣事、享百年壽的說法。《坐妹》是桂、湘、黔三省(區)侗族歌舞藝術家、侗民俗專家為中國侗城——“侗鄉鳥巢”量身訂制的一臺大型侗族歌舞劇,匯集中國侗族地區婚戀、勞作、歌舞、民俗等侗族文化元素,堪稱“侗族文化藝術之大展覽”,采用演員與觀眾互動的形式,借助侗鄉鳥巢場地優勢,全景再現侗族“行歌坐夜”(青年男女抵足而歌、互相傳情,就是侗族的相親)這一傳統戀愛習俗,讓觀眾體驗到最真、最純的侗族風情。游客還可以在各景區與侗妹共同紡紗、捶糍粑,活動再現侗鄉人民勤勞淳樸、富足美好、古老悠閑的生活場景。游客還可以在中國唯一的水上古城丹洲體驗蘇縣令巡城、東門招親、丹陽射箭、書院考狀元、千人環島賽、柚子保齡球、桃園猜謎、沙灘排球對抗賽、古城油茶宴、放河燈、渾水摸魚、篝火晚會等系列精彩活動。

中國(柳州·三江)侗族多耶節的舉辦,受到各方的關注。中央人民廣播電臺、中國國際廣播電臺,中央電視臺、廣西電視臺、柳州電視臺,新華社、中新社、《人民日報》《香港商報》《光明日報》《經濟日報》《廣西日報》《柳州日報》等主流媒體多次報道。侗族多耶節先后榮獲首屆中國節慶學院獎(天女獎)“最佳主題獎”和“少數民族節慶特別獎”、中國節慶發展論壇“中國十大品牌節慶”“中國十大最具民族特色節慶”“廣西十大旅游節慶品牌”等多項殊榮。2011年10月28日至30日,由國家民委、國家旅游局、國際節慶協會指導,中國人類學民族學研究會和國際節慶協會(IFEA)共同主辦,在北京舉行的第二屆中國民族節慶峰會暨2011“優秀民族節慶”授牌儀式上,第八屆中國(柳州·三江)侗族多耶節獲“中國十大最具特色民族節慶”稱號,成為2011年38個“優秀民族節慶”之一。經國際節慶協會的授權,推選出的優秀民族節慶將直接參評國際節慶協會“IFEA國際節慶獎”。

中國(柳州·三江)侗族多耶節的成功舉辦,得益于三江豐富的旅游資源和基礎設施的不斷改善。三江位于桂、湘、黔三省(區)交界處,完整保存著千年侗族建筑和民族文化,被譽為“活的博物館”。三江縣秉承“特色立城、特色建城、特色興城”建設理念,將“生態、宜居、文化”作為興城之重,深度挖掘民族文化資源,精心打造文化精品和侗族文化品牌,使侗鄉基本形成集民族風情、山水風光、文物古跡、生態環境、節慶和奇石文化于一體的“東、西、南、北、中”的旅游格局。日前,三江縣已成功打造4個全國重點文物保護單位,創建4個國家4A級旅游景區和3個國家3A級旅游景區;12項技藝躋身廣西壯族自治區非物質文化遺產保護名錄,6個侗族村寨被列入世界非物質文化遺產預備名單;先后榮獲“國家旅游標準示范縣”“中困最具民俗特色旅游縣”“中國最佳民族原生態旅游日的地”“中國觀賞石之鄉”“廣西十佳休閑旅游目的地”“全國旅游標準化省級示范縣”“廣西優秀旅游縣”“廣西特色旅游名縣”等榮譽。交通等基礎設施改善,為中國侗族多耶節增添助力。隨著貴廣高速鐵路、三柳高速、桂三高速等高等級道路的開通,三江成為西進貴陽、東連廣州、南下北海、北接長沙的強大快速交通網絡樞紐。三江將以程陽八寨創建國家SA級景區為契機,全力打造粵港澳大灣區、桂北地區重要生態農產品供應基地和桂湘黔民族旅游集散地。

盛況空前的“坡會”

“坡會”,侗語稱“撈堂”,是三江侗族自治縣各族群眾集體聚會娛樂的一個民問傳統節日。每年農歷正月十三,老堡鄉老巴村都會在西北面的鳥仔坳舉辦坡會節。2017年,政府投資37萬元修建坡會表演場地和觀看臺等基礎設施,面積約6500平方米,能容納萬人。坡會當天,方圓數十公里的男女老少穿著節日盛裝,集聚在老巴村海拔1000多米的山坡上,人山人海,場面壯觀,氣氛熱烈。

坡會活動內容豐富多彩。有吹蘆笙比賽、侗族多耶、侗族大歌、侗族攔路歌、侗族接客歌、侗戲、情歌對唱等民族歌舞表演,有斗鳥比賽、籃球比賽、拔河比賽,民族武術比賽等娛樂競技活動。在豐富多彩的坡會上還有民族手工藝品、侗族服裝、侗族銀飾、文化旅游產品展銷,以及木制農具、竹編生活生產用具、茶葉等農副產品交易。

老人三五成群,孩子則穿梭在坡會的各處,盡情領略坡會的無窮魅力。豐富的活動內容滿足不同年齡層人群的喜好,成為人們共同享受歡樂的盛大節日。坡會當天中午,各項活動有條不紊地展開。中老年人以斗鳥會友;青年男女三五成群對唱情歌、談情說愛;蘆笙愛好者開展吹蘆笙比賽,數百支蘆笙隊伍奏出的高亢音符在山間回蕩,響徹云霄;侗族大歌好手展開歌喉,美妙的歌聲震撼每一位聽眾的心靈;無數相識或不相識的人們以跳“耶”舞的方式表達彼此的喜悅之情和友善之意……

白天各項活動結束后,遠道而來的客人紛紛被當地的村民邀請到各家做客或者“月也”(侗族集體做客互訪)。坡會節晚上的活動內容更多姿多彩,有百家宴和精彩的文藝演出等。青年男女相邀結伴,對唱情歌。寨里的姑娘在家火塘邊為外村前來“坐妹”的后生打起油茶,盛情接待,整個活動直至深夜。坡會豐富了侗族人民群眾的文體生活,是一種傳統的文化交流方式,活躍了人們的內心,增加了感情的互動。2014年,老堡鄉老巴村坡會被列入廣西壯族自治區第四批非物質文化遺產名錄。

白毛“黨密”坡會,每年正月初七舉行。“黨密”是苗語,山名,即馬鞍山,是白毛寨南面的一座小山坡,因形狀像一匹昂首奔騰的駿馬而得名。坡頂呈“凹”字形,東面和中間平坦,西面是斜坡,面積約6000平方米,距良口鄉政府所在地約8公里,每年都有上萬人來到這里參加坡會。

“黨密”坡會活動內容豐富,形式多樣。有祭祀三王神靈,祈求風調雨順,五谷豐登;有吹蘆笙比賽、踩堂舞表演、苗侗族情歌對唱,還有日常生活用品交易等。坡會是白毛村族人悼念先烈、禳災祈福、鼓舞斗志、交流感情、集體聚會娛樂的盛大民間傳統節日。白毛“黨密”坡會歷史悠久,迄今已有430多年,它的獨特在于展現本區域以苗族、侗族為主的各族人民的生產、生活特征,風俗習慣,民族信仰和審美情趣,它增強了民族文化認同感、凝聚力和向心力,具有濃厚的民族特色和地方色彩,彰最出非常鮮明的非物質文化遺產特征,成為增進各民族團結,弘揚傳統文化,構建和諧社會的平臺。2017年6月,白毛“黨密”坡會被列入第五批縣級非物質文化遺產名錄。

同樂鄉歸夯村坡會,每年農歷三月十五舉行。坡會當天,來自周邊村寨的各族同胞齊聚這里,參加一年一度的歸夯“塘Q”坡會節。歸夯村坡會上有L屯俗文化游行、民族文藝表演、斗鳥比賽、山歌對唱、抓魚比賽、“月也”等活動。人們在互相趕坡中實現展示才華、談情說愛、交友敘舊、傳遞信息、交流技術、交易商貿等不同愿望,展現出社會蓬勃發展的和諧氛圍。鄉里巧借坡會節平臺,通過分發宣傳資料、設立展臺、懸掛宣傳標語等方式,向廣大群眾開展優質油茶種植、平安建設、反邪教、民族團結、消防安全等宣傳,促進和諧社會新農村建設的開展。

歷史悠久的花炮節

花炮節是侗族人民最為盛大的傳統節日,已有數百年的歷史。花炮分為頭炮、二炮和三炮,頭炮寓意人丁興旺;二炮寓意財源廣進;三炮寓意加官晉爵。侗族搶花炮被稱為“東方的橄欖球”,2008年,侗族花炮節被列入廣西壯族自治區第二批非物質文化遺產名錄。

三江侗族自治縣各地開展花炮節的時問不盡相同。林溪鎮程陽村為農歷正月初七;古宜鎮光輝村是農歷正月十五;梅林鄉是農歷二月初二;古宜鎮和富祿鄉是農歷三月初三;斗江鎮是農歷三月初四;斗江鎮沙宜村和白言村是農歷三月十五;富祿鄉葛亮村是農歷三月二十三;林溪鎮是農歷十月二十六。現已舉辦花炮節100屆以上的侗鄉有富祿鄉和梅林鄉。

花炮節是侗鄉最熱鬧的民間傳統節日之一,每到節慶,方圓10多公罩的各族群眾都來參加。大家都穿上節日的盛裝,天剛亮就爭先恐后地涌向舉辦場地,參加一年一度的節日,為自己村寨的花炮選手吶喊助威。侗族搶花炮僅限于男子,搶花炮者需具有強健的體魄,頑強的意志,還要反應迅速,身手敏捷,常常得到姑娘的青睞,花炮節也就逐漸成了姑娘挑選如意郎君的重要時節。搶花炮的地點一般設在廟前廣坪和開闊地段,或江邊,或草坪等。搶花炮隊伍常以一家、一族、一村組隊,也可跨村寨自由組隊。

侗族花炮節的主要內容是搶花炮。花炮由一鐵筒制成,內裝火藥,炮口放一個直徑4厘米、用紅綠絲線纏繞的彩色鐵環,鐵炮放在鼓樓場中央。比賽時出場隊員人數相等,隊員人數20- 30人。吉時將到,隊員都在場上摩拳擦掌,嚴陣以待。舉行簡單儀式后,裁判即下令點燃花炮,一聲巨響,鐵環飛向高空,眾人的眼睛都望向天空,鐵圈將落,眼明手快的雙方隊員競相爭搶。這是一場力量的角逐,智能的較量。搶花炮,不分民族、不分貧富、不分區域,只要有搶花炮的意愿,都可以自由組隊。搶花炮重在整體團結協作的團隊精神,發揮集體的智慧和力量,只有具備智勇雙全和富有協作精神的隊伍才能奪魁。

搶花炮極為驚險、激烈、刺激,這一項目被外國人譽為“東方的橄欖球”。搶花炮時有的隊員虛張聲勢,實為掩護,有的隊員擠、鉆、護、攔,使盡渾身解數,但不能有傷人動作。花炮一般一場三炮,分為頭炮、二炮和三炮,比賽不限時,以將鐵罔交到指定地點裁判手中即為勝方,三炮兩贏的一方獲得最后勝利。獲勝隊伍可獲得“紅豬”一頭,山羊一只,紅蛋、彩酒和鏡屏等獎勵。

搶花炮最為珍貴的獎勵是花炮臺。花炮臺用竹子扎成鼓樓式,用五色紙扎花裝飾,用鏡屏在面上做字;炮樽上寫對聯,還用彩紙、彩布做出動物、人物形狀,擺成外八字形,象征張開雙手迎接貴客的到來。侗族花炮節一共燃放3次花炮,每個炮制一樽花炮臺。

侗族花炮節除了搶花炮,還舉辦一系列群眾性傳統民俗活動,如唱侗戲、唱侗族大歌、跳蘆笙踩堂舞、吃百家宴、對歌、斗鳥等活動,展示侗族豐富多彩的民族民問傳統文化。

侗族搶花炮歷史悠久,聲名遠揚。富祿“三月_三”花炮節至今已舉辦136屆。中央電視臺、香港鳳凰衛視臺、福建東南臺、廣西電視臺等新聞媒體曾多次現場拍攝和報道。

搶花炮這一傳統項日凝聚著民族的精神和民族感情,承載著當地民族最為濃厚的民族文化,是維系一個民族社會和諧的重要精神紐帶。隨著時代的發展,人民生活水平不斷提高,對民族文化藝術的發展有了進一步的追求。花炮節期問.既有祭祀天地神靈、祖先崇拜之禮,又有禳災祈福之俗;既有激烈的搶花炮,又有豐富多彩的民問歌舞活動。三江侗族自治縣花炮節具有濃郁的民族特色,既是傳統文娛體育活動,也是增強民族團結,促進民族地區經濟發展的重要節日。

寓意感恩的“敬牛節”

在侗鄉,農歷四月初八要過祭牛節,也叫敬牛節。牛在侗家人心日中的地位很高,牛吃苦耐勞、無怨無悔地為人拉犁耕地,是人類不可缺少的生產勞動助手,侗族人對牛很感激,每年四月初八這天,侗民洗犁祭牛,吃黑米飯,開展各種豐富多彩的文化活動。

洗犁儀式分為3個程序。首先,各家各戶一大早就打掃圈舍,鋪上下草,給牛提供一個T凈舒適的休息環境。然后,取出上好的麥草、豆萁等草料,用鹽水將其噴濕,將精玉米面撒在草料上,用手攪拌均勻,再由主婦燒一鍋豆面熱湯喂牛。牛吃飽后,給它沖洗身體、梳理毛發。牛梳洗干凈牽出去,主人就著手清理牛圈,墊上干燥蓬松的稻草或茅草。其次保養農具。村民將春耕期問用過的所有農具包括犁鏵套架、鋤、筐等放到院中,逐一用鏟或術棍將農具上的泥土清除_干凈,再用抹布抹去塵土,然后整整齊齊擺放到農具房,以備今后再用。第三,夜幕降臨的時候,各家各戶都煮好臘肉、擺好酒菜,請來鄰居、親朋好友以及春播期間曾幫過忙的村民共進晚餐,大家歡聚一堂,同餐憶耕作,把酒話豐年,回憶勞作的酸甜苦辣,憧憬秋后的豐收年景,把酒言歡,直到夜深人靜。

侗家祭牛節這天,人們還要吃一道特殊的飯一一烏米飯,用青精樹的樹葉染米制作而成,有一股特殊的香味。青精樹俗稱烏飯樹,其莖葉均可入藥,有益精氣、強筋骨、明目、止瀉等功用。烏米飯的制法是:先將適量的青精樹嫩葉捶碎揉爛,放至水中浸泡4小時,然后用紗布過濾,再把淘凈的糯米倒進青精樹葉汁水浸泡6小時,最后糯米濾干入蒸籠中蒸熟即成。唐代《本草拾遺十種》中有青精米“九浸九蒸九曝,米粒緊小,黑如瑩珠”的記載,說明制作烏米飯的過程十分復雜。吃烏米飯可以祛風解毒、防蚊叮蟲咬,夏季不生熱痱,不發烏痧,不生癆瘡等無名腫毒,故四月初八吃烏米飯是侗家人人夏保健的一種方法。

侗族的祭牛節以獨峒鎮為典型代表。當天早上,各家各戶的老人煮好黑糯米等飯菜后,第一件事就是到牛圈拜祭牛,給牛喂黑糯米,在牛圈門前燒香拜佛。回到家后,再請有文化的老人寫對聯,除了貼房屋每一扇門的正上方,還給每個豬圈和牛圈都貼上。這種對聯書寫和用紙都頗有講究,與我們過年、辦事的對聯大不一樣。首先書寫的紙是用紙錢剪成小長方形,再對角折疊;然后沿著對角線書寫兩副對聯,在正中央寫一個“佛”字。最后,將黑糯米搗成糨糊貼到每個房門和圈梁上,用這種方式寄上祝福,祝愿來年平平安安、身體健康、風調雨順、五谷豐登。當天中午14時左右,家家戶戶都帶上黑糯米、米酒,煮好的酸魚酸肉、雞肉、鴨肉,還有新鮮的韭菜和蕨菜,背著長板凳到鼓樓坪上擺好桌椅,共享百家宴,一直暢飲到天黑。宴會結束后,中老年人在戲臺上表演具有本民族特色的節日,有蘆笙踩堂舞、多耶、琵琶情歌對唱、侗笛伴奏女聲獨唱、唱侗戲等。觀看表演后,青年男女各自約好心上人,到女方家“行歌坐夜”。

同樂苗族鄉的祭牛節(敬牛節)具有非常獨特的民族風格。當天清早,侗鄉苗山坡上迎來周邊村寨同胞,他們都穿著鮮艷奪目的民族盛裝,有一手托著畫眉鳥籠,一手提著飯缽(用竹絲圍著葫蘆編織而成),里面裝有香噴噴的黑糯米和酸魚酸肉,也有遠道而來的八方貴賓。中午,人群聚集,這邊男的吹著蘆笙曲,女的跟著跳蘆笙踩堂舞;那邊有一對接著一對的畫眉鳥比賽,時而傳來悅耳動聽的鳥叫聲。半山腰的梯田桃樹下,姑娘右手撐著花傘,左手在歌聲中舞動著,青年小伙子有的吹著樹葉,有的迎合著姑娘的歌聲盡情她對唱。會場的正中央,第一個出場的是寨老,他身穿壽服,手里拿著樹葉和一個裝有水的碗,圍著坡上的一棵老樹進行祭祀儀式。接下來,伴隨著鞭炮聲、吶喊聲,一位老人拉著一頭牛從人群中走來,青壯年不約而同地走上前協助老人把那頭牛牽到樹邊,之后把糯米飯和最好的米酒灌進牛的嘴里,直到它喝醉動彈不了為止。意味著感謝牛為人們辛勤耕耘,讓它們好好的休息一天,同時也祝愿開春后國泰民安、風調雨順、五谷豐登、四季平安。

四月初八祭牛節這一民族網結的盛會,已成為推介三江民族文化旅游的有效載體。這一天,人們要先觀測天氣,預測年成,一來好為牛清理,使它節日歡暢愉快,養精蓄銳,迎接農耕;二來預示年成豐收。如果這一天艷陽高照,人們最為興奮,全村男女老少都會陶醉在狂歡的節日氣氛中。

三江是“百節之鄉,歌的海洋”,節日文化獨具特色,各種節日活動已成為當地寶貴的旅游資源。農事性節日、祭祀性節日、紀念性節日、社交娛樂性節日等都在傳承著民族文化。每一個節日,每一個坡會,都是侗族同胞或其他民族同胞的一次服飾文化展示,一次歌舞文化展演,一次飲食文化的推廣……如今,三江侗族的侗族大歌節、侗族花炮節、老巴坡會、敬牛節等大批傳統節日,體現了中華民族特有的文化基因,承載著中華民族的情感和精神,分別被國家、自治區、市、縣列為非物質文化遺產。