機載平臺電磁兼容性預測與設計*

王勝喜,曾小東

(中國西南電子技術研究所,四川 成都 610036)

0 引言

隨著航空電子技術的發展,機載平臺上集成的射頻傳感器越來越多,如火控雷達、電子偵察、雷達告警、通信、導航、識別等,上述設備安裝在表面積有限的飛機上,天線之間的隔離度有限[1],工作頻帶存在交疊,同時工作時必然會通過天線之間的耦合產生互擾問題[2-4]。機載平臺傳感器間的電磁兼容問題已成為影響飛機作戰效能和自身飛行安全的重大問題,也是目前各國航空電子系統研究關注的熱點問題。

本文就機載平臺電磁兼容問題進行探討,重點關注機載平臺設備通過天線耦合產生的電磁干擾問題,通過理論建模分析了電磁干擾形成機理,并提出了一種用于快速進行機載平臺電磁兼容問題預測分析的方法,最后給出了幾種解決機載設備電磁兼容問題的思路和方法,為優化和提高機載平臺傳感器同時工作、協同工作能力,提升機載平臺武器作戰效能提供參考。

1 干擾機理分析

任何復雜的航空電子系統,從系統電磁干擾機理角度考慮,都可歸結為輻射源、耦合路徑和接收機3個基本要素[5-6]。輻射源作為干擾源,接收機作為敏感設備,電磁波從輻射源發射后到達接收機的傳播路徑作為耦合路徑。電磁兼容預測分析的基本思想是用數學模型定量描述上述三要素,根據理論推導和工程經驗,首先建立基于輻射源、耦合途徑和接收機的數學模型,接著通過電磁干擾預測方程以及經驗數據的修正,獲得各種潛在系統電磁干擾的計算結果[7],最后定量給出發射—敏感設備組合之間的干擾信號功率,并判斷發射機發射的射頻信號能否影響接收機,并給出敏感設備工作性能下降情況。

機載設備接收機設計是根據信噪比S/N要求,確立的信號檢測門限[8],但在實際工作環境中,接收機是按照S/(N+I)運行的[9],S/(N+I)可表示為

(1)

式中:S為信號功率;N為接收機噪聲功率;I為干擾源耦合到敏感設備的干擾信號功率。

可以看到式(1)分為2部分,S/N是信噪比,是接收機設計時需考慮的;I/N是干噪比,是電磁兼容設計需考慮的。

I/N表示通過接收設備輸入端的有效干擾功率與接收機噪聲功率比值,可視為相對于接收機噪聲的干擾余量為

I/N=IM(f)=Pr(f)-N(f),

(2)

式中:IM(f)為電磁干擾余量(dB);Pr(f)為敏感設備處接收到的干擾信號輸入功率(dBm);N(f)為敏感設備的接收機噪聲功率(dBm)。當IM≤-6 dB時,式(1)為

(3)

此時干擾信號遠低于接收機噪聲,基本不影響接收機檢測信噪比。

當IM=0 dB時,式(1)可表示為

(4)

此時干擾信號使接收機檢測信噪比惡化3 dB。

當IM≥ 6 dB時,式(1)可表示為

(5)

此時干擾信號遠超過接收機噪聲,干擾信號起主導作用,使接收機信噪比變成信干比,影響信號。

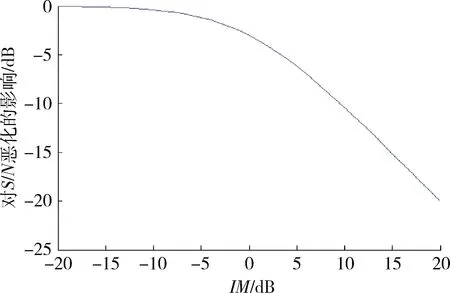

基于式(2),(3),電磁干擾余量(IM)與信噪比關系如圖1所示。

圖1 IM與S/N關系示意圖Fig.1 Relation between IM and S/N

根據機載設備工作特性,同時考慮系統設計中包含的不確定因素和硬件實現誤差等因素,可將IM=-6 dB定義為干擾安全系數。如圖2所示,機載平臺電磁干擾預測分析時,若IM≤-6 dB,則干擾信號不會對敏感設備接收性能造成影響;若IM>-6 dB,則需要根據IM評估S/N惡化情況,分析干擾信號對敏感設備性能的影響。

圖2 干擾判別示意圖Fig.2 Identification of interference

2 機載平臺電磁兼容預測分析

電磁兼容預測分析是機載航空電子系統設計的重要環節,它是在飛機設計階段發現系統存在的電磁兼容問題[10],并通過進行系統兼容設計解決電磁干擾問題,使得原來在飛行試驗過程中或使用過程中才會暴露的系統電磁兼容問題隨飛機設計一并考慮,避免研制時間和費用的雙重浪費。

航空電子系統集成有雷達、電子戰、通信、導航、識別等多個射頻收發設備,機載平臺電磁兼容預測分析主要集中在上述設備之間的電磁干擾。由于1個輻射源通過天線輻射可能通過天線耦合對多個接收設備產生射頻干擾[11-12],這樣就會有十幾對甚至幾十對發射-敏感設備組合,要采用1個模型去預測整個系統的電磁兼容性,不是精度不夠,就是耗費時間過長。針對機載平臺設備多、電磁耦合關系復雜特點,提出一種優化的級篩選預測模型,分4個階段進行篩選,如下圖3所示,從而使問題范圍和復雜度大為簡化。

4級篩選預測方法進行系統電磁兼容預測分析時,每次選擇1對發射-敏感設備組合,預測通常分為4個步驟:頻率篩選預測、時間篩選預測、幅度篩選預測和性能預測。第1步為頻率篩選,根據每對發射機-接收機組合的頻率區間篩選出基波干擾、諧雜波干擾和噪聲干擾等需要考慮的發射-響應特性,同時對發射設備可能產生的交互調信號頻率進行分析,評估是否存在頻率沖突;第2步為時間篩選,考慮發射設備與接收機在作戰使用階段工作時間上是否存在沖突,若2個功能頻率上存在沖突,但是在不同作戰任務階段分時使用,則可任務相互之間不影響。這一步的篩選函數要盡可能地與設備實際作戰使用一致,這樣有利于快速區分干擾組合,縮短預測時間及后續步驟的復雜度。第3步為幅度篩選,考慮發射及接收機響應的幅度特性,粗略判斷分析頻率和路徑損耗等方面的影響,確定射頻干擾能量大小。第4步性能預測主要完成干擾源對接收設備的影響分析,確定發射設備對接收設備的性能影響程度。

性能預測是機載平臺電磁兼容預測分析的關鍵環節,詳細分析了干擾信號耦合到敏感接收機的信號功率,給出干擾信號與接收機噪聲以及有用信號之間的關系,可以用來評估干擾信號對接收機的影響,是機載設備開展電磁兼容設計的主要依據。干擾信號對接收機影響如表1所示。

圖3 預測篩選流程Fig.3 Process of prediction selection

表1 干擾信號對接收機的影響Table 1 Influence of interference on receiver

表1中PA為接收機抗燒毀功率,單位dBm;P-1為接收機飽和功率,單位dBm;I為接收機干擾信號功率,單位dBm;Smin為接收機靈敏度,單位dBm;S為有用信號,單位dBm;Noise為接收機噪聲功率,單位dBm;IM為電磁干擾余量,單位dB。

不同強度干擾信號對接收機的影響存在較大差異,干擾信號功率與接收機受影響分析結論如下:

(1) 當I≥PA時,會造成接收機期間損毀,干擾信號會造成接收機器件損毀,需要在接收機前端加裝限幅器,提升接收機抗燒毀能力。

(2) 當P-1≤I (3) 當Noise≤I (4) 當-6 dB≤IM≤0時,有用信號在接收機靈敏度附近時,有用信號檢測受干擾,誤碼率會增加;當有用信號高于接收機靈敏度3 dB以上時,干擾信號不會對有用信號的檢測產生干擾。 (5)當IM<-6 dB時,干擾信號基本不會對接收機產生干擾。 機載平臺電磁兼容設計是一個綜合性較強的工程體系,必須從飛機設計之初就開始進行,將全機設備作為一個整體,統一考慮其電磁兼容設計,并確定各分系統或設備的電磁兼容技術要求。機載平臺設備只有在時、空、頻、能同時存在重疊時,才會產生射頻干擾。因此,針對機載平臺設備經天線輻射和接收產生的電磁兼容問題,可以從時、空、頻、能等角度出發,對機載設備工作頻率、工作時間、輻射功率、輻射空域等進行統一規劃與管理,避免機載平臺設備時、空、頻、能重疊,消除射頻沖突。時域處理有微時序分配,空域處理有天線合理布局,頻域處理有頻譜規劃管理和實時避讓,能量域處理有信號剔除。 機載平臺部分設備發射占空比很小,且工作頻率和空域存在重疊,無法從頻域或空域進行沖突避讓,只能從時域開展兼容設計。微時序工作基本原理是將存在電磁干擾設備的發射時間與接收時間分成多個時間片,當干擾設備處于發射時間片時,控制敏感設備不接收,在干擾設備處于接收狀態時,敏感設備正常接收,這樣就避免了干擾設備發射對敏感設備的影響[13-15],而從整體使用效能來看,干擾設備和接收設備均可正常使用。 機載平臺天線數量眾多,天線裝機空間有限,在設計天線布局時,需綜合考慮各功能對天線/天線陣的功能、工作方式、工作頻率、覆蓋空域、極化形式、安裝位置等因素的要求,對全機天線進行一體化布局設計,最大程度地減少各類天線/天線陣之間的耦合,減少各設備之間相互干擾,改善系統電磁兼容性能[16-17]。在同一機載系統中,如果2種功能工作頻段相同或相近(如TCAS功能與ATC功能),可結合天線工作方式,采取收/發天線分開和天線共用的實現方式;如果2種功能工作頻段相差較遠、工作模式差別較大的情況,可將2種天線在物理上做到一起,以節省安裝空間。 頻譜規劃管理是根據頻率使用的各項規定、機載設備配置情況和頻率特性、機載平臺電磁兼容性等信息,對機載設備使用頻率進行統一規劃和管理,確保機載設備同時使用不產生射頻干擾。如機載平臺超短波話音與超短波數據共址兼容工作,地面任務規劃時需根據超短波話音和超短波數據頻率間隔使用要求,規劃并加載超短波話音和超短波數據工作波道,避免兩者之間相互干擾[18]。 機載設備頻譜規劃管理應遵循頻段分開、頻率錯開的原則。頻域上可分成許多頻段,規定不同用途的電磁波和在同一空域同時工作的不同設備只能在分配給自己的頻段內工作,這可從根本上消除有意發射電磁波的干擾。2個天線相近的設備,其工作頻段最好是不相同的,如果頻段相同,則其工作頻率應該相互錯開,這樣才能避免機載設備之間的電磁互擾。 頻率實時避讓是指2個設備工作頻率存在重疊或沖突時,其中一方主動改變工作頻率,避免頻率沖突,實現2個設備的兼容工作。頻率實時避讓方多為頻率可自主變化的設備,如機載雷達、電子對抗設備等。頻率實時避讓工作示意圖如圖4所示。設備1工作在頻率f1,其輻射信號經空間耦合到設備2,超過設備2接收靈敏度,會對設備2產生干擾;設備2主動避開設備1工作頻率f1,切換到工作頻率f2,此時設備1輻射信號經空間耦合不再對設備2產生干擾。 機載平臺大多裝有電子偵察設備,主要用于戰場電磁態勢感知、輻射源識別、輻射源威脅分析和定位。電子偵察設備在接收戰場環境中電磁信號的同時,會受到同平臺雷達等發射設備輻射信號干擾,造成電子偵察設備對本平臺輻射信號產生虛假告警,影響飛行員正確判斷戰場威脅。 傳統的實現同平臺發射設備與電子偵察設備兼容工作方法有射頻濾波、時域閉鎖等。射頻濾波是電子偵察設備對指定頻段信號進行濾波處理,以實現對本平臺輻射信號的濾波抑制,避免干擾;時域閉鎖是在發射設備輻射信號時閉鎖電子偵察設備接收,使發射設備與電子偵察設備分時工作。上述2種方法雖然都能解決同平臺發射設備與電子偵察設備的射頻兼容問題,但會造成電子偵察設備偵收時間和頻域損失,降低對作戰環境電磁信號截獲概率,給機載平臺的生存能力帶來威脅[19-20]。 信號匹配剔除是電子偵察設備根據同平臺輻射信號波形特征、輻射時間和頻率等參數,在接收的眾多電磁信號中識別出本平臺輻射信號,并將其剔除,確保不對同平臺輻射信號產生告警,同時對外部戰場環境電磁信號正常告警。信號匹配剔除方法能夠有效解決同平臺發射設備輻射與電子偵察設備電磁兼容問題,同時避免了由于兼容處理給電子偵察設備帶來的偵收性能損失。 隨著機載平臺配備的射頻傳感器越來越多,射頻傳感器之間的電磁干擾越來越復雜,單個設備發射可能對多個設備存在電磁干擾,傳統的電磁兼容設計已不能適應當前復雜的電磁干擾場景,這就迫切的需要一個統一的電磁兼容管控中心對全機雷達、電子戰、通信、導航、識別等設備電磁兼容進行一體化管理。電磁兼容管控中心根據設備當前工作狀態、工作頻率和覆蓋空域等參數,實時分析設備之間電磁干擾情況,并統一控制機載設備采取相適應的兼容管控措施,進行時域、頻域、空域或能量域的沖突避讓,改善機載設備間的電磁兼容性,大幅提升戰機的整體作戰能力。機載平臺一體化兼容管理已成為各國航空電子系統的發展趨勢,目前該技術已在多款先進戰機上得到了應用,并經實際使用證明,機載平臺設備電磁兼容性良好。 圖4 頻率實時避讓圖Fig.4 Real-time avoidance of frequency 機載平臺電磁兼容設計是復雜的系統工程,本文討論了機載平臺電磁兼容預測分析基本原理和方法,并針對當前工程型號研制過程中出現的電磁兼容問題提出了具體解決方法,目前頻譜規劃管理、頻率實時避讓、信號剔除、一體化兼容管理等電磁兼容解決措施已應用到電子偵察飛機、戰斗機、直升機等平臺,解決了上述機載平臺設備同時使用存在的雷達探測性能下降、雷達告警產生虛假告警、通信距離下降等電磁兼容問題。本文中涉及的電磁兼容解決措施可為機載平臺航空電子系統電磁兼容設計提供參考,同時對解決其他平臺電磁兼容問題具有借鑒意義。3 電磁兼容解決措施

3.1 微時序分配

3.2 天線合理布局

3.3 頻譜規劃管理

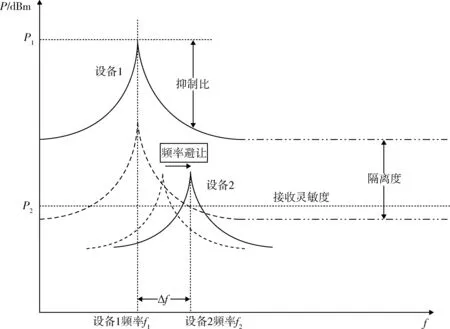

3.4 頻率實時避讓

3.5 信號匹配剔除

3.6 一體化兼容管理

4 結束語