基于Citespace的國內早產兒喂養不耐受研究的可視化分析

胡祥芹 隋愛慈 何冬麗

(天津市中心婦產科醫院,天津 300100)

早產兒是指出生胎齡小于37 周的新生兒[1]。 與足月兒相比, 早產兒由于腸壁循環調節功能和屏障功能不成熟,各種消化酶不足,胃腸動力和腸道免疫防御功能差,吸吮和協調功能發育相對遲緩,容易發生喂養不耐受[2]。 喂養不耐受不僅影響早產兒基礎疾病的恢復,延長住院時間,降低早產兒存活率,甚至影響早產兒遠期的生長發育, 因此早產兒喂養不耐受一直是臨床醫護人員關注和研究的重點。 為明確目前我國早產兒喂養不耐受的研究熱點, 本文以中國知網(CNKI)數據庫為依托,利用可視化分析軟件Citespace 對近5 年早產兒喂養不耐受的趨勢和熱點進行文獻計量學分析, 旨在為早產兒喂養不耐受相關研究提供方向和借鑒。

1 資料與方法

1.1 文獻來源 2019 年 12 月 1 日, 在 CNKI 數據庫高級檢索平臺,以“早產兒”and“喂養不耐受”為主題詞進行檢索, 檢索時間限定為2014 年 1 月1 日至2019 年 11 月 30 日。 共檢索文獻 723 篇,去除英文、重復發表、非早產兒研究、會議論文、專家共識及指南等文獻,最終納入文獻606 篇。 將文獻以refworks格式導出。

1.2 數據分析 利用美國德雷賽爾大學計算機與情報學教授陳超美于2004 年使用Java 語言開發的一款信息可視化軟件Citespace 對文獻進行分析。 將數據導入軟件,設置分析時間為2014 年至2019 年,時間分區設置為1 年,閾值設置為TOP=50,根據分析內容,分別選擇作者、機構和關鍵詞為網絡節點進行相關分析。

2 結果

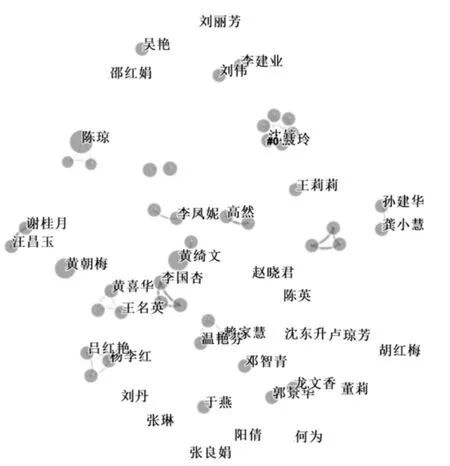

2.1 作者合作網絡分析 圖中一個節點代表一個作者,連線代表作者之間的合作關系,圖1 中顯示的是發文量≥2 篇的作者頻次, 作者頻次包括第一作者、通信作者及合著者等所有作者, 共提取84 個節點,75 條連線。 發文量最多的作者是劉麗芳、黃綺文、黃朝梅, 各發表4 篇文獻, 另有10 名作者發文量為3篇,71 名作者發文量為2 篇。圖中聯系較為緊密的團隊為呂紅艷、陳瓊、王明英、聶玲等,可見較為清晰的連線,其他作者比較分散,聯系不緊密。

圖1 作者合作網絡分析圖

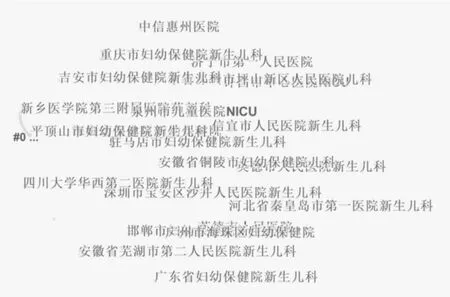

2.2 機構合作可視化分析 圖2 中顯示的是發文量≥2 篇的機構,共提取 23 個節點,1 條連線。 各省市婦幼保健機構占發文量的43.48%(10/23)。 連線表明各機構之間的合作情況, 圖中僅新鄉醫學院第三附屬醫院和平頂山婦幼保健院之間有連線, 其他機構間未見連線。

圖2 研究早產兒喂養不耐受的主要機構

2.3 早產兒喂養不耐受關鍵詞聚類 關鍵詞出現的頻率在一定程度上反映了研究的熱點, 早產兒(416次)、喂養不耐受(280 次)、非營養性吸吮(57 次)、生長發育(46 次)、嬰兒(43 次)出現頻次位居前 5 位,喂養不耐受、生長發育、母乳喂養中心度較高,分別為 0.45、0.28、0.25。 綜合關鍵詞出現的頻次及中心度,可以發現我國早產兒喂養不耐受研究的熱點。 通過LLR 方法對關鍵詞進行聚類, 形成了6 個關鍵詞聚類標簽:母乳喂養、生長發育、紅霉素、嬰兒、護理干預、經口喂養及影響因素,見圖3。

圖3 早產兒喂養不耐受相關研究的關鍵詞聚類

3 討論

3.1 早產兒喂養不耐受研究的作者和機構分析 對早產兒喂養不耐受相關研究的作者進行分析, 按普萊斯定律, 發表論文數為m 篇以上的作者為核心作者[m=0.749(nmax)1/2,其中nmax是指論文發文量最多作者的論文篇數, 且核心作者群應完成所有專業論文總和的一半[3]。 本研究 m=0.749(4)1/2=1.50 篇,即我國該主題研究的核心作者發文量應在2 篇以上, 共計84 人,總發文量184 篇,占總發文量的30.36%(184/606),低于定律要求的50%,說明此領域的研究尚未形成核心作者和作者群。 從圖1 可以看出,目前早產兒喂養不耐受的研究形成了陳瓊、呂紅艷、王明英等作者團隊,但團隊成員多來自同一研究機構,圖2 顯示各機構之間的合作偏少,缺少多中心研究的結果,建議未來開展高質量的多中心研究, 為早產兒喂養不耐受的相關研究提供證據支持。

3.2 早產兒喂養不耐受的研究熱點 通過對關鍵詞的聚類分析可以反映出早產兒喂養不耐受的熱點主題, 這些聚類在某種程度上反映了此領域研究的發展規律和方向[4]。 在Citespace 中,聚類序號與聚類大小呈反比,最大的聚類以 #0 標記[5]。 聚類 #0、#2、#4、#5 都屬于喂養不耐受的治療, 反映了目前此領域臨床研究的熱點。 其中#0 表示的是母乳喂養,查看#0的時間線可見聚類中的主要研究是母乳喂養對早產兒的益處。 由于母乳具有免疫學和營養學性質上的優勢,不僅能降低早產兒喂養不耐受的發生率,還可以促進早產兒的生長發育, 目前被公認為是早產兒的最佳飲食選擇[6-8]。2019 年中國《嬰幼兒喂養和營養指南》推薦早產兒出院后母乳為首選的喂養方式,并至少應持續至6 月齡以上[9]。 #2 表示的是紅霉素,紅霉素作為一種胃動素受體激動劑, 增加內源性的胃動素釋放,刺激膽堿能神經,增加消化間期傳播的收縮活動, 是近年最常用于早產兒喂養不耐受的治療藥物[10]。 查看#2 的時間線可見聚類中的主要研究是針對紅霉素治療早產兒喂養不耐受的劑量和療效分析。 但目前研究證據對紅霉素的安全性和有效性仍存在較大的爭議,仍不足以推薦常規使用紅霉素,其劑量范圍和療效仍需要更多的前瞻性隨機對照研究證實。 #4 表示的是護理干預,查看#4 的時間線可見聚類中的護理干預措施包括有效體位、 撫觸或是按摩、喂養方式及喂養方案等,其中喂養方式及喂養方案與#5 表示的經口喂養的聚類信息重合,這些措施證實對于改善早產兒喂養不耐受有較好的效果。 但這些措施是否可有效地預防喂養不耐受還未得到證實;并且適于推廣的統一的護理措施,如規范的護理干預頻率、間隔時間等,還未得到規范,有待進一步研究證實[11]。 #6 代表的是影響因素,主要針對早產兒喂養不耐受的發病原因進行分析, 為制定早產兒喂養不耐受的針對性措施提供依據。 目前研究證實胎齡、出生體質量是早產兒喂養不耐受的保護因素,胎齡低、出生體質量低、宮內窘迫、使用氨茶堿、胎便排靜時間及兩次大便間隔超過3 天是早產兒喂養不耐受發生的重要風險因素[12-14]。 但上述研究僅在一所醫院進行,樣本量相對較小,可能存在選擇性偏倚,結果的可靠性需要大樣本多中心的研究進一步驗證。

4 小結

本研究基于Citespace 對我國早產兒喂養不耐受的研究進行文獻計量分析, 結果顯示越來越多的研究人員和研究機構對該領域的研究做出了重要貢獻。 但目前尚未形成核心的作者和作者群,缺少跨機構的科研合作。 關鍵詞聚類分析反映了近5 年我國對早產兒喂養不耐受的研究的方向及未來的研究趨勢,但本研究只對CNKI 數據庫進行檢索,可能存在文獻漏檢的情況, 后續需進一步擴大數據庫檢索范圍,提高查全率和研究結果的可行度。