亞微米級分子篩在NH3-SCR領域的應用

鄧 迪,王志恒,劉立成,鄢國平

(武漢工程大學 材料科學與工程學院,湖北 武漢 430000)

NOx(氮氧化物)作為主要的大氣污染物之一,包括NO與NO2等,它們是形成酸雨和光化學煙霧的主要元兇[1]。據相關研究報道[2],90%以上的氮氧化物的排放主要來源于兩個方面:(1)固定源的排放(火力發電場、工業爐窯等);(2)移動源的排放(機動車、工程機械等)。近年來越來越嚴苛的排放限值推動著NOx排放控制技術的不斷發展。NH3-SCR技術與SNCR(選擇性非催化還原)和NSCR(非選擇性催化還原)技術相比,有著更高的脫硝效率,并且主要脫硝產物為N2,幾乎沒有二次污染,這使得NH3-SCR系統在工業界得到廣泛地應用。而NH3-SCR催化劑則是這一技術的核心。

傳統的SCR催化劑以釩基催化劑(V2O5-WO3(MoO3)/ TiO2)為主,但其溫度區間較窄,難以適應越來越復雜的應用環境[3]。于是,為了滿足越來越高的催化劑性能要求,過渡金屬離子負載的各種分子篩催化劑被相繼開發出來[4]。其中,銅離子負載的微孔SSZ-13與SAPO-34性能最為優異,有著寬廣的高催化活性溫度窗口,并且抗積碳和抗水熱老化能力也十分優異,成為當前分子篩脫硝催化劑領域的研究熱點。為了進一步提高Cu/SSZ-13和Cu/SAPO-34的催化活性,本文設計合成了亞微米級的Cu/SSZ-13和Cu/SAPO-34,并比相應商業分子篩催化劑進具有更加優異的NH3-SCR催化活性。

1 實驗

1.1 主要的實驗原料和設備

鋁酸鈉,擬薄水鋁石(70%),N,N,N-三甲基-1-金剛烷氫氧化銨(25%),三乙胺,硅溶膠,氫氧化鈉,磷酸,氯化銨,二水氯化銅,以上所有實驗原料均購自國藥集團化學試劑有限公司,無特殊說明即為分析純。商業SSZ-13:中觸媒集團有限公司;商業SAPO-34:天津南化催化劑有限公司。聚四氟乙烯內襯-不銹鋼反應釜:上海巖征實驗儀器有限公司。

1.2 催化劑的合成

(1)在常溫下,將33.2 mL的超純水、0.08 g的氫氧化鈉、0.66 g的偏鋁酸鈉、10.6 mL的N,N,N-三甲基-1-金剛烷氫氧化銨溶液與16.7 mL的硅溶膠依次加入到燒瓶中充分攪拌6 h。然后在室溫下陳化24~36 h。陳化完成后,將混合液裝入不銹鋼反應釜中,100℃晶化24 h,然后升高到160℃晶化36 h。反應完成后經過洗滌、烘干、培燒得到Na型SSZ-13分子篩晶體。

(2)同樣地,在常溫下,將30.0 mL的超純水、2.78 mL的磷酸、5.71 g的擬薄水鋁石、9.2 mL的三乙胺與3.3 mL的硅溶膠依次加入到燒瓶中充分攪拌6 h。然后在室溫下陳化12~24 h。陳化完成后,將混合液裝入不銹鋼反應釜中,130℃晶化12 h,然后升高到200℃晶化24 h。反應完成后經過洗滌、烘干、培燒得到H型SAPO-34分子篩晶體。

(3)按1 g分子篩對應100 mL交換液的比例,先將Na型SSZ-13或H型SAPO-34與1 mol/L的氯化銨溶液混合,并以80℃交換6~12 h,洗滌,烘干后再與0.1 mol/L的氯化銅溶液混合,并同樣以80℃交換2 h,洗滌,烘干,培燒后得到Cu/SSZ-13與Cu/SAPO-34。

(4)另外,從相應分子篩中國授權專利最多的中觸媒集團有限公司和天津南化催化劑有限公司購買了商業SSZ-13和SAPO-34,并按(3)中同樣的方法制備商業Cu/SSZ-13、Cu/SAPO-34。

1.3 催化劑的表征和活性測試

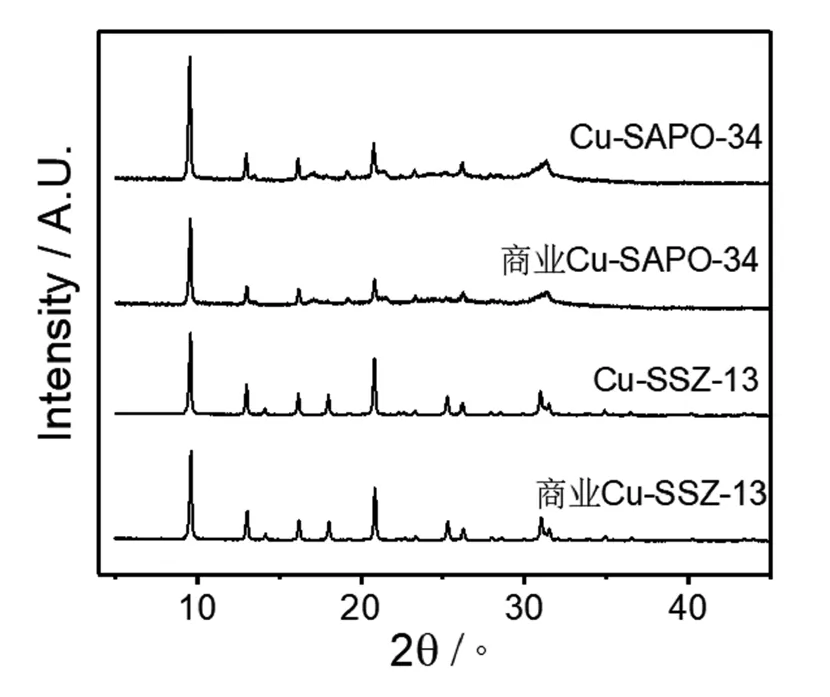

(1)X射線衍射(XRD)常用于表征粉末樣品的組成、晶體結構等信息。本文中使用Bruker D8 Advance衍射儀分析了自制與商業的Cu/SSZ-13和Cu/SAPO-34催化劑粉末樣品。所有催化劑粉末的質量相同,X射線波長0.154 nm,掃描范圍5~ 80°,掃描速度5°/min。

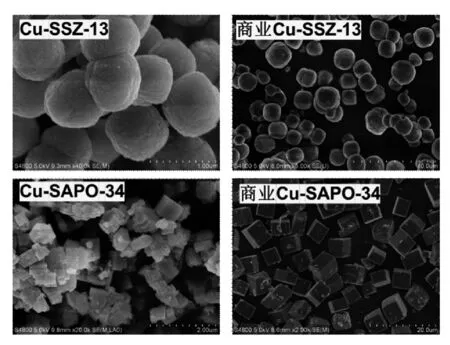

(2)掃描電子顯微鏡(SEM)一般用來觀察樣品的微觀形貌。這里通過在ZEISS MERLIN compact上使用5/10 kV加速電壓獲得樣品SEM圖像,以觀察樣品的晶粒形貌。

(3)所有催化劑的NH3-SCR催化活性的評價是在自主設計的微反應裝置上進行的。微反應裝置主要由NOx模擬配氣系統,程序升溫反應器,以及尾氣成分檢測裝置組成。將準備好的催化劑粉末樣品壓片,研磨和篩分,得到40~60目的固體顆粒。然后稱取0.1 g的催化劑顆粒并固定在反應器中,氣體流速為200 mL/min,進料氣由500 ppm NO、500 ppm NH3、3%O2和N2組成,測試溫度為150~550℃,測試空速為120,000 mL/(g·h)。反應尾氣中NO、NO2與N2O則由配備了2 m光學長度氣體池的傅里葉變換紅外光譜(FTIR)(Nicolet iS50,美國賽默飛世爾科技公司)實時檢測。另外為了保證尾氣成分分析的準確性,裝有NO、NO2等傳感器的電子感應煙氣分析箱(Testo 350,Testo SE&Co. KGaA,德國)同時會被輔助檢測尾氣成分。在兩種儀器的氣體濃度讀數的差值為2 ppm以下時,紅外儀器采集到的數據才作為有效數據。

2 結果與討論

2.1 XRD與SEM的分析

如圖1所示為自制和商業催化劑的XRD圖譜。無論是商業Cu/SSZ-13或自制的Cu/SSZ-13分子篩催化劑,均在衍射角為9.1°、14.0°、20.7°和31.3°等位置出現SSZ-13晶體的特征衍射峰。自制和商業的Cu/SAPO-34則在衍射角為9.1°、13.2°、16.1°、21.5°和26.1°等位置出現SAPO-34晶體的特征衍射峰,這些特征峰的位置與文獻報道的一致[4],說明成功合成了Cu/SSZ-13和Cu/SAPO-34。另外,自制催化劑和相應商業催化劑的衍射峰峰強區別較小。

圖1 自制和商業的催化劑的XRD圖譜

圖2 自制和商業的催化劑的SEM圖像

圖2顯示了自制和商業催化劑的SEM圖像,自制的Cu/SSZ-13和Cu/SAPO-34的晶粒尺寸分別400~600 nm、200~600 nm,均屬于亞微米級分子篩。而商業的Cu/SSZ-13和Cu/SAPO-34的晶粒尺寸分別1~3 μm、4~8 μm,屬于微米級分子篩。而且自制分子篩的均勻度也較相應商業分子篩有一定的提高。

2.2 催化劑NH3-SCR催化活性的分析

在催化劑質量、反應溫度和進料氣濃度相同的條件下,尾氣中NOx含量越少,催化劑的活性越高。本文通過NOx轉化率來評價催化劑的活性,NOx轉化率的計算公式如下所示:

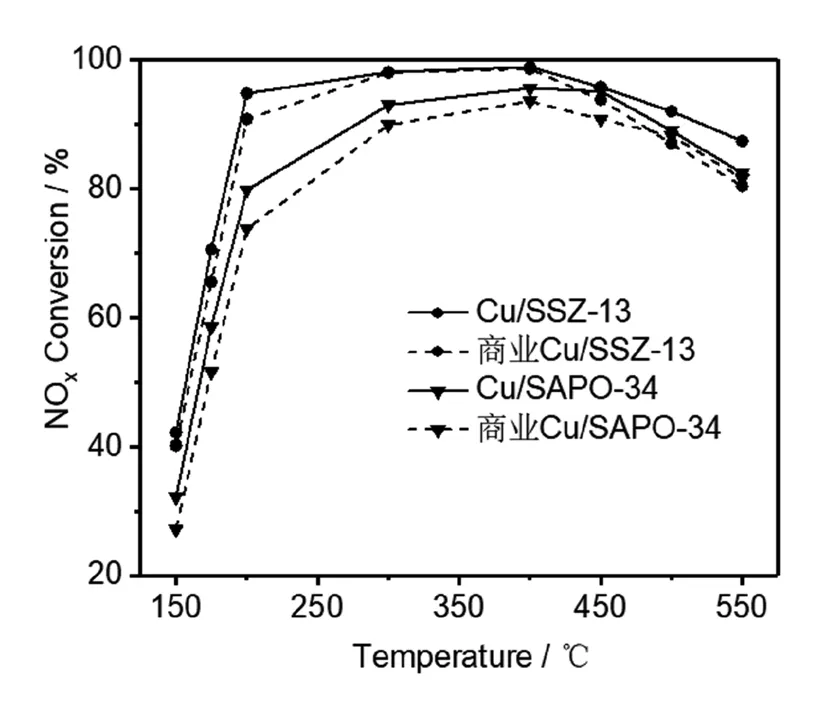

圖3 自制和商業的催化劑在不同溫度下的NOx轉化率

如圖3所示,一方面,自制的Cu/SSZ-13或Cu/SAPO-34均比相應的商業催化劑具有更高的NOx轉化率。另一方面,對于自制的亞微米級催化劑,Cu/SSZ-13表現出最寬廣的高活性溫度區間,在200~500℃間轉化率均高于90%,而Cu/SAPO-34則在300~500℃間轉化率超過90%。

3 結論

水熱法合成SSZ-13或SAPO-34時,可以通過分段晶化溫度來調節分子篩晶粒尺寸,合成出具有亞微米級晶粒尺寸的SSZ-13或SAPO-34。先低溫后高溫的晶化方式,提高了晶化過程中的晶核數量,從而控制晶粒尺寸,同時幾乎不會影響分子篩晶體的結晶度。并且上述分子篩載體在經過銅離子負載后,比相應的商業微米級分子篩催化劑有更加優異的NH3-SCR活性,更小的晶粒尺寸可以提高Cu/SSZ-13或Cu/SAPO-34的催化活性,對工業生產有一定的指導作用。