直線電機地鐵車輛的車輪磨耗特性及動力學性能試驗研究

劉偉,張雄飛,張冬梅,關慶華,溫澤峰

直線電機地鐵車輛的車輪磨耗特性及動力學性能試驗研究

劉偉1,張雄飛1,張冬梅1,關慶華*,2,溫澤峰2

(1.中車青島四方機車車輛股份有限公司,山東 青島 266111;2.西南交通大學 牽引動力國家重點實驗室,四川 成都 610031)

對國內某直線電機地鐵線路軸箱內外置列車的車輪磨耗規律和動力學性能進行了現場調查、特征對比以及形成機理的理論研究。通過兩種車型不同鏇后運行里程的車輪磨耗測試,分析了兩種軸箱布置方式車輛的車輪磨耗形式、分布區域及磨耗速率的演變規律。通過正線運行動力學測試,對兩種車型鏇輪前后的運行平穩性和穩定性進行了對比研究。研究結果表明,鏇后6萬公里前,軸箱內置車輛的車輪踏面磨耗小于軸箱外置車輛,鏇后里程達到10萬公里以上時,兩種車型的磨耗量相當。軸箱外置車輛的運行平穩性和穩定性優于軸箱內置車輛,同時對輪軌狀態的適應性更好。基于兩種車型的車輛結構特征及其與動力學性能的相關分析,揭示了兩種車型車輪磨耗和動力學性能差異的內在機理,明確了兩種車型的動力學特性,并提出了兩種車型的優化設計建議。

直線電機地鐵;車輪磨耗;平穩性;穩定性;軸箱布置

直線電機地鐵誕生于20世紀80年代的加拿大,之后在日本、中國、馬來西亞及韓國等國得到了廣泛應用。直線電機地鐵通過布置于車輛上的定子和軌道上的感應板之間的電磁相互作用產生驅動和制動力,由于其采用非黏著驅動系統,相比于傳統地鐵,可以適應更小半徑曲線和更大坡度的線路運行條件[1],合理采用直線電機地鐵運營模式可以大幅降低地鐵的建設和運營成本。

目前,國外直線電機地鐵技術主要以加拿大龐巴迪公司的先進快速交通和日本的直線電機技術體系為主[2-5],日本的直線電機技術是從加拿大引進并根據日本的實際情況進行不斷改進后形成的[4]。從車輛結構上而言,前者以軸箱內置構架和電機軸懸為代表,后者逐漸形成以軸箱外置和電機架懸為代表的直線電機車輛技術。我國在20世紀80年代開始研究直線電機驅動方式的運載系統,2005年在廣州開通了國內首條直線電機地鐵線路,之后首都國際機場線以及廣州5號線和6號線也相繼開通[6],至今我國直線電機線路里程約占世界總里程的38%,線路里程和日均運量均遠遠超過世界其他國家。我國在引進國外直線電機車輛的同時,也開發出了具有自主知識產權的直線電機車輛轉向架[7]。

近十五年間,隨著直線電機地鐵在我國的應用和推廣,國內關于直線電機車輛和軌道結構及其動力學性能的研究不斷涌現,周建樂等[6-7]對國內外直線電機車輛的總體技術進行了歸納總結,分析了直線電機地鐵的發展前景;馮雅薇、魏慶超等[8]研究了直線電機地鐵車輛和軌道的動力相互作用,考慮了軌道結構的彈性變形。在我國直線電機線路中,存在軸箱內置和軸箱外置兩種類型車輛同時運行的情況,車輛在運營過程產生了不同的動力學行為和運營問題。文獻[9-10]針對直線電機軸箱布置方式對直線電機地鐵車輛動力學性能的影響進行了仿真分析。直線電機轉子和感應板之間的間隙對直線電機的牽引和制動效率有重要影響,啟動過程中的顫振還會引起車輛部件的故障[11]。黃立和曾京等[12]對高速動車組晃車現象的研究表明,由于輪軌型面磨耗導致的等效錐度變化,引起轉向架蛇行與車輛模態耦合是晃車的產生機理。直線電機地鐵在運營過程中同樣存在輪軌異常磨損以及導致的車輛軌道部件破壞、高速晃車、運行品質下降以及振動噪聲突出等問題,不少運營單位對采用直線電機地鐵模式仍存疑惑,能否成功解決這些問題將事關我國直線電機地鐵的未來發展。

本文基于兩種類型直線電機地鐵車輛的輪軌磨耗狀態和車輛動力學性能的試驗研究,分析了兩種車型的輪軌磨耗規律、動力學演變規律及其產生的原因,為直線電機車輛的改進設計以及運營維護提供參考。

1 線路及車輛情況

線路正線曲線長度占比達67.03%,其中,半徑在300 m以內曲線17條,占線路總長11.06%。正線最小曲線半徑為200 m,車場線最小曲線半徑為65 m。正線最大坡度為55‰,出入線段最大坡度為58‰。

車輛采用6輛編組大運量直線電機地鐵列車,部分列車采用軸箱內置型式,設置有抗側滾扭桿和搖枕結構。另一部分列車采用軸箱外置式結構,取消了搖枕和抗側滾扭桿。兩種車型均采用軸懸式電機,吊掛于固定于輪軸的懸掛梁。

列車最高運行速度為90 km/h,線路平均速度為35.6 km/h,2015年度線路日均客流量達98.55萬人次,超高了東京地鐵12號線8輛直線電機編組列車的日均運量87.896萬人次,運量居世界直線電機列車之最。

2 車輪磨耗規律

兩種車型車輪均采用LM型踏面,新輪狀態輪徑為730 mm,磨耗到限輪徑為650 mm,輪對內側距為1353 mm。圖1所示為兩種車型車輪鏇后里程分別為4.0萬公里和10~12萬公里時的實測廓形和磨耗量統計曲線。由圖可知,兩種車型車輪的磨耗區域和磨耗量分布曲線基本類似,車輪磨耗主要以踏面磨耗為主,幾乎無輪緣磨耗,踏面磨耗區域分布在-30~+35 mm范圍內。隨著鏇后運行里程的增加,踏面上逐漸形成以-15 mm和+10 mm為中心的兩個磨耗峰值。

圖2所示為兩種車型踏面磨耗量的統計結果,隨著鏇后里程的增大,踏面磨耗量也逐漸增大,且隨著鏇后里程的增大,同一列車不同車輪的踏面磨耗量離散性也增大,表明車輪磨耗與車輪在列車中的位置也有關系。

從圖3中兩種車型車輪踏面平均磨耗量隨鏇后里程的變化曲線可知:1~4萬公里范圍內兩種車型的磨耗速率最大;超過4萬公里時,軸箱外置車輛的車輪磨耗速率顯著下降并趨于穩定值,而軸箱內置車輛的車輪磨耗速率略高于軸箱外置車輛。整體而言,鏇輪后前6萬公里內,軸箱內置車輛的車輪磨耗量小于軸箱外置車輛。從磨耗量和磨耗速率的發展趨勢上看,超過10萬公里運行時,軸箱外置車輪的磨耗量將與軸箱內置車輪相當,甚至有可能低于軸箱內置車輪。

圖1 兩種車型的車輪典型磨耗特征

圖2 兩種車型不同鏇后里程下的車輪踏面磨耗量統計值分布

圖3 兩種車型車輪踏面平均磨耗量隨鏇后里程的變化曲線

3 車輛運行動力學性能

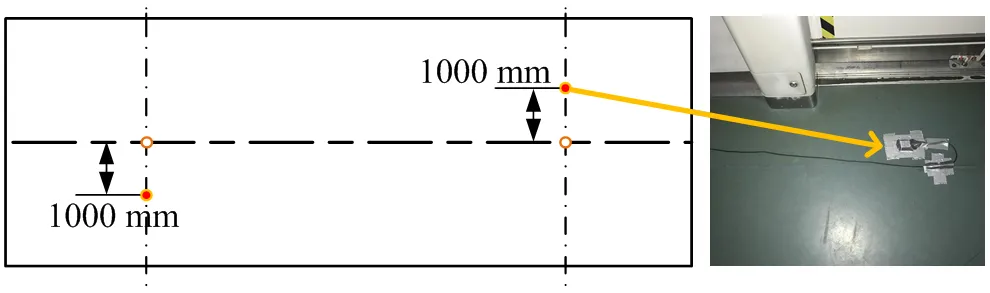

運行平穩性是評價旅客乘坐舒適度的重要指標。按照GB5599-85標準要求,在如圖4所示轉向架中心上方橫向距離為1 m處布置垂向和橫向振動傳感器,對測試得到橫向和垂向振動加速度進行加權計算后得到的Sperling指標來評價運行平穩性。其中,2.75~3.0為合格范圍,2.5~2.75為良好,2.5以內為優秀。

圖4 車輛平穩性測點布置

對兩種車型列車鏇輪前后的正線運行平穩性進行了測試,圖5為各工況下全線上下行所有區間的平穩性指標的統計圖。圖中數據表明:

(1)兩種車型鏇輪前后的垂向和橫向平穩性指標區間統計均值均在優秀范圍;軸箱外置車輛鏇輪前后的垂向和橫向平穩性指標最大值均為優秀,軸箱內置車輛鏇輪前后的垂向平穩性指標最大值為優秀,但橫向平穩性指標各區間統計最大值位于良好和合格范圍。相對而言,兩種車型的橫向平穩性要差于垂向,軸箱外置車輛的垂向和橫向運行平穩性要優于軸箱內置車輛。

(2)鏇輪前后軸箱外置車輛的垂向和橫向平穩性指標均值和最大值變化均很小,而軸箱內置車輛鏇輪后車輛的橫向和垂向平穩性均值和最大值均明顯增大,因此,軸箱外置車輛的平穩性受車輪狀態影響不大,對輪軌匹配的適應性更強。

圖5 兩種車型鏇輪前后的平穩性指標

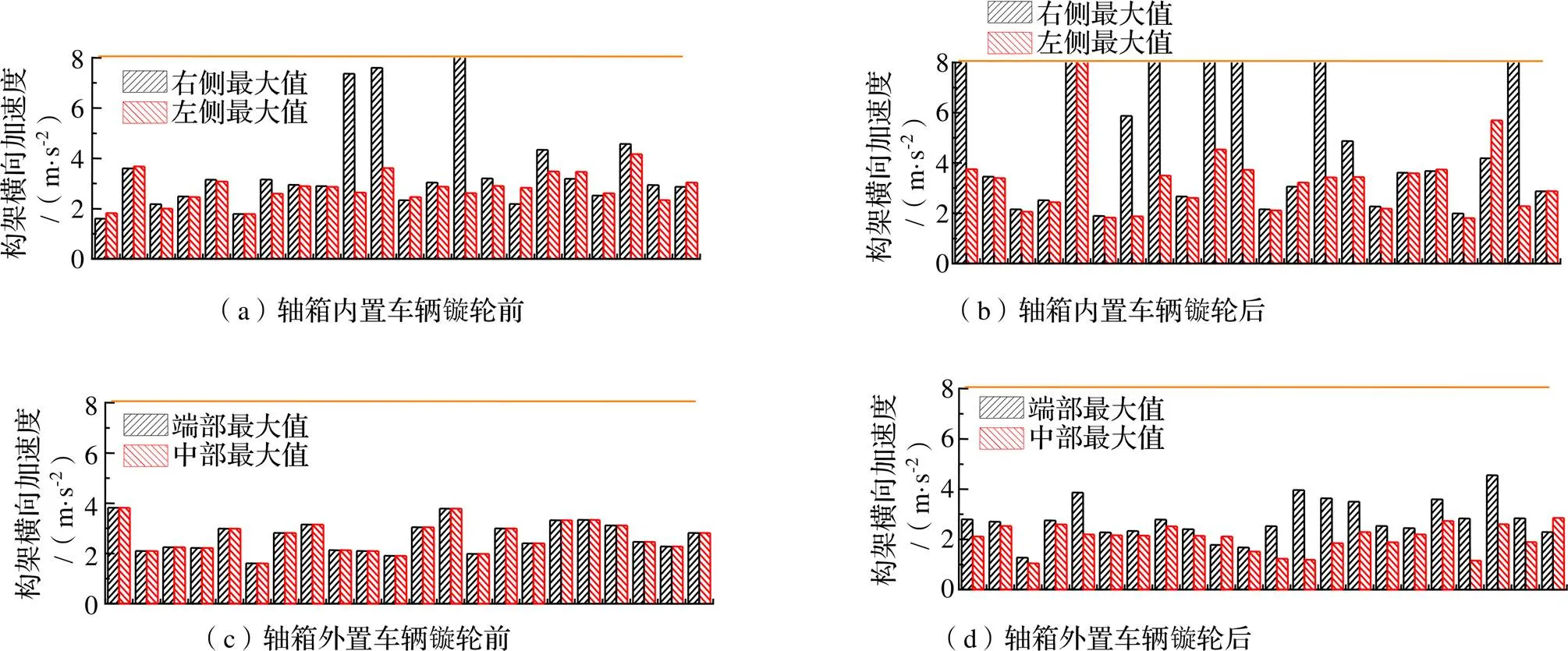

構架的橫向振動加速度可以反映車輛運行穩定性,TSI-L84及T3188-2007標準中即以經低通濾波后的構架橫向振動加速度的幅值來評判車輛運行穩定性。圖6所示為兩種車型鏇輪前后經低頻0.5~10 Hz濾波后的構架橫向振動加速度在各區間的統計最大值,橫坐標為區間。圖中數據表明,軸箱內置車輛鏇輪前后正線運行過程中均有區間的構架橫向振動加速度的最大值超過8 m/s2,而且鏇后出現的區間更多,而軸箱外置車輛鏇輪前后正線運行所有區間的構架橫向振動加速度最大值均未超過8 m/s2。對軸箱內置車輛構架橫向振動加速度超過8 m/s2的時間里程數據進行逐一分析表明,超過8 m/s2的情況均為構架橫向振動加速度瞬時增大,并未出現連續波動的失穩狀態,如圖7所示。相對而言,軸箱內置車輛的橫向運動受線路狀態及運行狀態的影響要顯著于軸箱外置車輛,軸箱外置式車輛運行穩定性更不易受輪軌狀態及運行環境影響。

4 兩種車型動力學性能差異原因分析

前述測試分析表明,兩種車型車輪磨耗主要以踏面磨耗為主,磨耗分布范圍基本一致。鏇后6萬公里前,軸箱內置車輛的車輪磨耗量小于軸箱外置車輛;鏇后里程超過10萬公里時,軸箱外置車輛的車輪磨耗量與軸箱內置車輛相當,磨耗速率低于軸箱內置車輛。

圖6 兩種車型鏇輪前后構架橫向振動加速度(經0.5~10 Hz濾波)

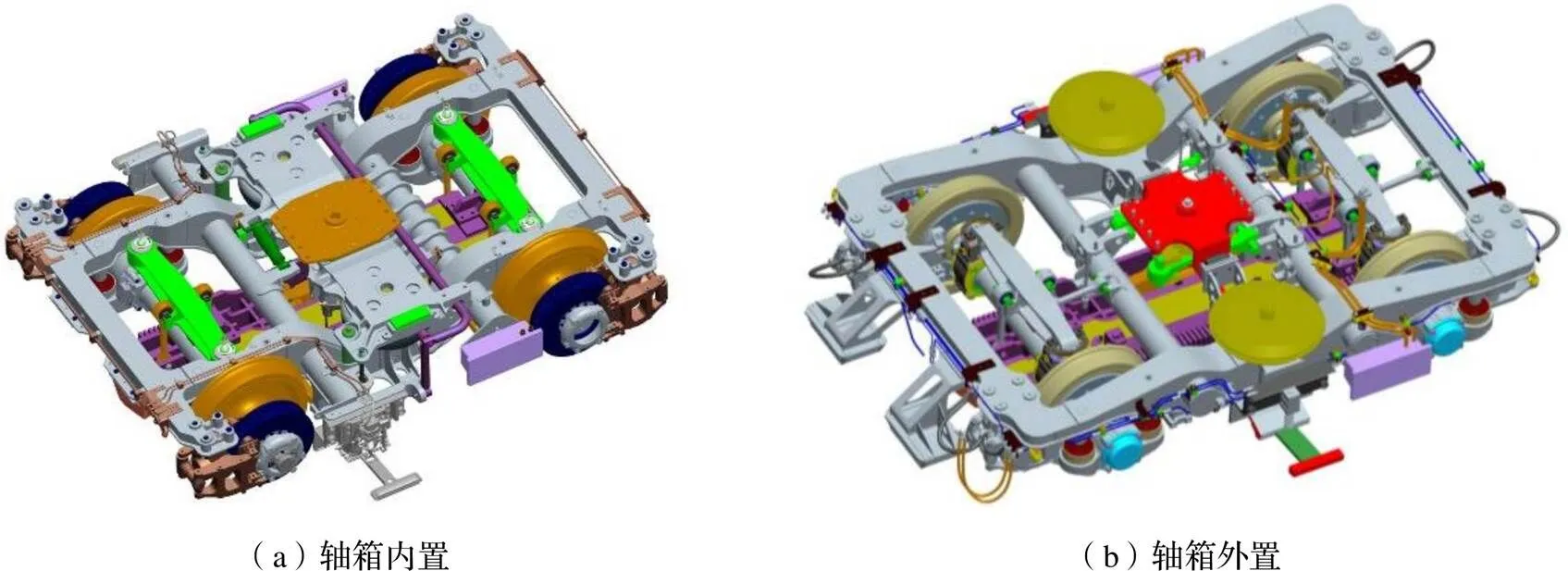

動力學測試結果表明,軸箱外置車輛的運行平穩性和穩定性要優于軸箱內置車輛,且對輪軌表面狀態具有更大的適應性。為揭示兩種車型在車輪磨耗特性以及動力學性能上差異,對兩種車型車輛結構的動力學特征進行分析,圖8所示為兩種車型的轉向架結構圖,軸箱內置式轉向架采用了搖枕結構和抗側滾扭桿,二系空氣彈簧連接于搖枕和構架,搖枕和車體之間具有類似旁承的間隙結構。軸箱外置式轉向架取消了搖枕和抗側滾扭桿,同時通過軸箱外置實現了輪盤制動,平衡了電機吊掛和軸箱載荷對輪對彎曲效應。

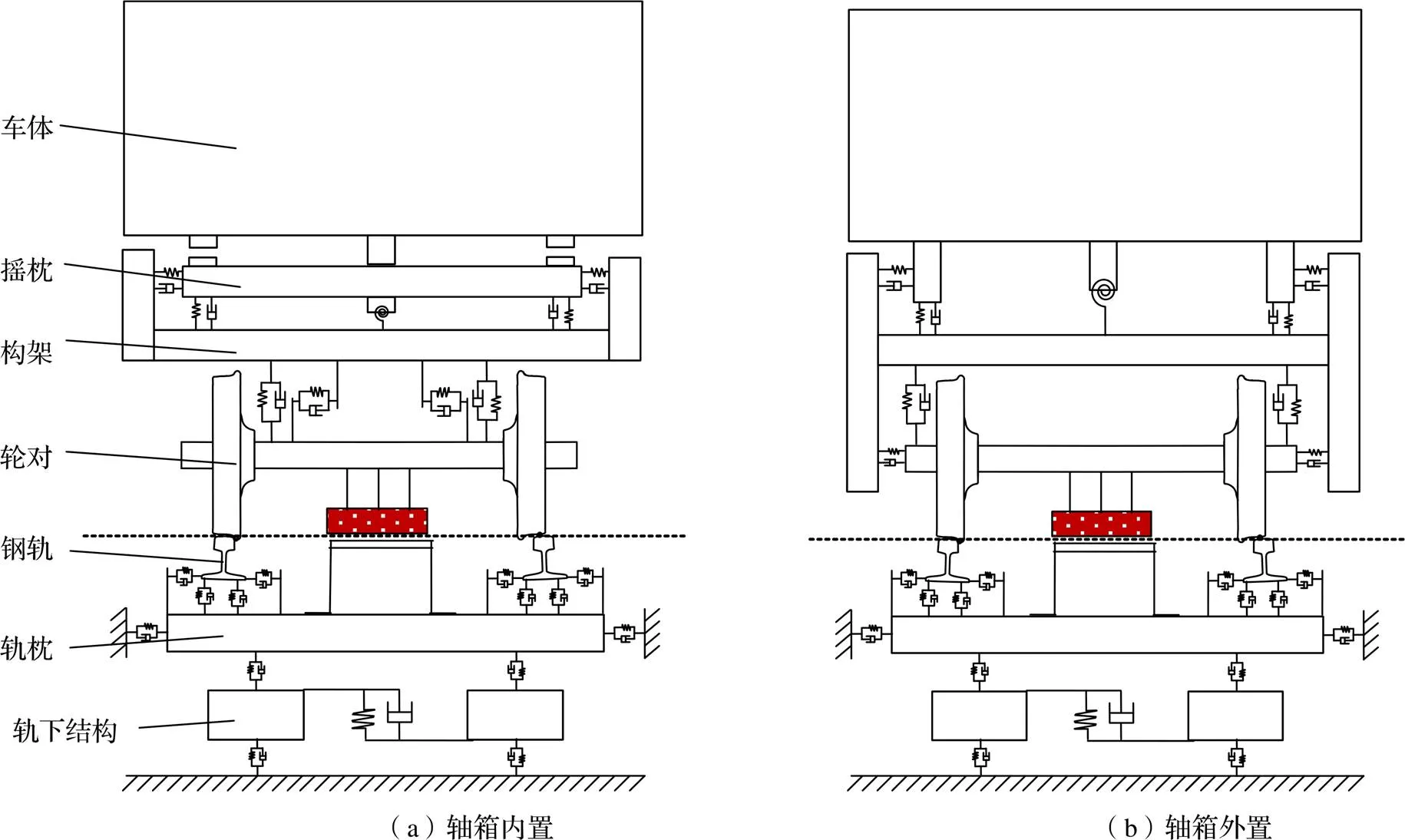

圖9所示為兩種車型的動力學結構示意圖,由圖可知,軸箱內置車輛由于其一系懸掛(包括垂向和縱向)的橫向跨距相比于軸箱外置車輛要小40%以上[13],因此,在同樣的一系垂向和縱向剛度下,軸箱內置車輛的輪對搖頭剛度和簧上質量的側滾角剛度相對于軸箱外置車輛要小64%以上。由于相對較小的搖頭剛度,軸箱內置車輛通過曲線時輪軌力得以下降,具有更好的曲線通過性能,鏇輪后初期運行的輪軌磨耗量小。

圖7 軸箱內置車輛構架橫向振動加速度(經0.5~10 Hz濾波)

圖8 兩種車型的轉向架結構圖

圖9 兩種車型的車輛結構動力學示意圖

由于軸箱外置車輛具有更大的簧上側滾角剛度,同時不存在如軸箱內置車輛搖枕旁承與車體間的間隙所導致的摩擦碰撞,因此,軸箱外置車輛的運行平穩性和穩定性要優于軸箱內置車輛,且對輪軌狀態具有更大的適應性。鏇輪后運行初期,軸箱內置車輛的磨耗性能具有優勢,而軸箱外置車輛由于其運行平穩性和穩定性能優越,若能實現超長鏇后里程運行,其綜合的輪軌磨耗水平與軸箱內置車輛相當。

5 結語

對某直線電機地鐵軸箱內置和軸箱外置兩種車型的車輪磨耗規律和車輛運行動力學性能進行了試驗研究。

車輪磨耗分析結果表明:兩種車型的車輪均以踏面磨耗為主,輪緣磨耗很小;踏面磨耗范圍主要分布于踏面-30 mm~+35 mm之間,并形成以內側-15 mm和外側+10 mm為中心的雙磨耗峰值。兩種車型在車輪鏇后4萬公里前,車輪磨耗速率最大;鏇后6萬公里前,軸箱內置車輛的車輪磨耗小于軸箱外置車輛;超過10萬公里時,軸箱外置車輛的車輪磨耗量與軸箱內置車輛相當。動力學測試結果表明,軸箱外置車輛的運行平穩性和穩定性優于軸箱內置車輛,同時軸箱外置車輛的運行平穩性和運動穩定性對輪軌狀態的適應性更好。

對于軸箱內置車輛而言,在保持其優良的曲線通過性能的同時,應進一步改進構架及以上結構的穩定性,提高運行平穩性和運動穩定性。而軸箱外置車輛整體穩健的結構以及較大的簧上側滾角剛度使其具有良好的動力學性能及對輪軌狀態的適應性,可考慮優化其曲線通過能力,進一步降低輪軌磨耗,實現兩種車型的優勢互補。

[1]金新民. 直線感應電機在地鐵車輛上的應用[J]. 機車電傳動,1998,(2):1-3.

[2]VOLLENWYDER K. Linear motor propulsion for urban transit[C]. The 17th International Conference on Magnetically-Levitated Systems,“Maglev 2002”,2002.

[3]ISOBE E.,CHO J.,MORIHISA I.,et al.. Linear metro transport system for the 21st century[J]. Hitachi Review,1999,48(3):144-148.

[4]柳擁軍,楊中平. 直線感應電機懸掛技術[J]. 都市快軌交通,2006,19(1):49-51.

[5]曾根悟. 日本直線電機地鐵系統的發展與改進[J]. 都市快軌交通,2012,25(1):19-22.

[6]周建樂,韓志衛,張雄飛,等. 直線電機車輛技術現狀與應用發展[J]. 都市快軌交通,2012,25(1):7-13.

[7]張雄飛,李言義. 國產新型直線電機地鐵車輛轉向架[J].鐵路技術創新,2014(4):58-64.

[8]馮雅薇,魏慶朝,高亮,等. 直線電機地鐵車軌系統動力響應分析[J]. 工程力學,2006,23(12):159-164,122.

[9]鄧鐵松,吳磊,凌亮,等. 軸箱內置與外置直線電機車輛曲線通過性能對比[J]. 計算機輔助工程,2015,24(1):12-17,21.

[10]莊哲,梁鑫,林建輝,等. 軸箱布置方式對地鐵直線電機車輛動力學性能的影響[J]. 城市軌道交通研究,2017(9):30-36.

[11]聶啟秀,崔曉璐,陳光雄. 直線電機牽引顫振研究[J]. 機械,2017,44(7):1-5.

[12]黃立,曾京,李大地,等. 高速動車組晃車現象的主動控制[J]. 機械,2019,46(9):7-10,69.

[13]勞建江. 廣州地鐵四號線直線電機車輛柔性轉向架[J]. 電力機車與城軌車輛,2008,31(4):44-46.

Experimental Investigation of Wear Characteristic and Dynamic Performance of Linear Metro Vehicles

LIU Wei1,ZHANG Xiongfei1,ZHANG Dongmei1,GUAN Qinghua2,WEN Zefeng2

( 1.CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd., Qingdao 266111, China;2.State Key Laboratory of Traction Power,Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China )

Field survey and theoretical analysis on the wear characteristic and dynamic performance of linear metro vehicles with inner/outer axle box layouts are carried out respectively. The wear form, wear range and wear rate are compared based on the test results of the worn wheel profiles of two types of vehicles with different axle-box layouts in different mileages. The ride quality and running stability of the two types of vehicles are also analyzed based on the running tests before and after wheel reprofiling. The test results indicate that the vehicle with inner axle-box has lower level of wheel wear when the mileage is less than 60,000 km after wheel reprofiling. The two types of vehicle have similar wheel wear rate when the running mileage after wheel reprofiling is more than 100,000 km. The vehicle with outer axle-box have better ride quality and running stability. The intrinsic mechanisms of the differences in wheel wear and dynamic performance of the vehicles with two types of axle box layouts are discussed on the basis of the analysis of the vehicle structures and their dynamic properties. The suggestions on the optimization of the two types of vehicles are also proposed respectively.

linear metro;wheel wear;ride quality;running stability;axle box layout

U211.5;U260.11+1

A

10.3969/j.issn.1006-0316.2020.04.008

1006-0316 (2020) 04-0044-07

2019-12-17

牽引動力國家重點實驗室自主研究課題(2020TPL-T02);四川省科技計劃項目(2019YFH0053)

劉偉(1987-),山東臨沂人,工程師,主要從事城軌車輛轉向架設計工作;張雄飛(1977-),河北石家莊人,教授級高級工程師,主要從事軌道車輛轉向架設計工作。

關慶華(1981-),河南澠池人,博士,碩士生導師,主要研究方向為車輛軌道動力學、輪軌關系、軌道車輛運行安全性研究,guan_qh@163.com。