建構(gòu)與認(rèn)同理論的音樂人類學(xué)反思

——以嘉絨藏族為例的少數(shù)民族節(jié)慶儀式與傳統(tǒng)音樂發(fā)展研究

○ 楊曦帆

前 言

建構(gòu)和認(rèn)同理論在西方肇始于20世紀(jì)60年代;強調(diào)了大眾對自我文化的建構(gòu)能力,以及文化認(rèn)同對人的社會生活所形成的影響。我們所面對的傳統(tǒng),一方面是在歷史中逐漸形成,另一方面,社會成員個體和特定時空狀態(tài)下的想象也是文化建構(gòu)的組成部分,在這個層面上,建構(gòu)是不斷進行的,建構(gòu)與傳統(tǒng)有著密切關(guān)聯(lián)。沒有不變的傳統(tǒng),傳統(tǒng)須與不同時代、不同時空“交往”并不斷發(fā)展、選擇和建構(gòu)。

儀式是文化與音樂傳承的載體,是文化符號的密碼;節(jié)日是儀式進入日常生活的軌跡,是日常生活中的人體驗超越日常的重要環(huán)節(jié),也是音樂作為人的情感表達的重要顯現(xiàn)。儀式作為人類/特定族群重大歷史記憶的現(xiàn)實表達,也被人類學(xué)家當(dāng)作觀察人類情緒、情感和特定族群文化經(jīng)驗的重要窗口。

學(xué)術(shù)視野往往結(jié)合了研究者自身所處時代背景和相應(yīng)觀念,“純”思維是很難想象的。研究包含著圍繞音樂而展開的人的社會交往、認(rèn)識、敘述與闡釋;社會承載著特定人群的歷史記憶和信仰習(xí)俗;在這個意義上,音樂作為文化不能脫離于人的社會生活,這也是文化建構(gòu)與認(rèn)同的重要環(huán)節(jié)。

嘉絨藏族主要生活在四川西部高原地區(qū),以四川省阿壩藏區(qū)羌族自治州和甘孜藏族自治州為主,處在藏文化、羌文化和漢文化等多民族文化交融地帶;由于多元文化相互影響,既保留有藏族原始信仰、土司文化等元素,也有與羌文化等民族文化相互融通的現(xiàn)象。這些較為獨特的文化在歷史中逐漸建構(gòu)、形成,并被認(rèn)同為一種有特色的文化。

一、節(jié)慶儀式與音樂

節(jié)慶儀式在少數(shù)民族地區(qū)的傳統(tǒng)生活中具有重要社會功能,族群認(rèn)同、村寨團結(jié)、人際交往、互通商貿(mào)等等都需要節(jié)慶儀式這一特定文化平臺的支撐作用。節(jié)慶儀式在今天之所以具有文化上的重要性,其核心意義在于:在中華民族這“一體”框架下,節(jié)慶儀式是各民族文化自身顯現(xiàn)與認(rèn)同的“多元”體現(xiàn),是各民族情感的依托,音樂以情感的喚起功能在儀式中具有不可或缺的作用。在嘉絨藏族生活中亦是如此,嘉絨藏族居于多民族交匯地區(qū),其文化既有對本族傳統(tǒng)的持守,也有與其他民俗的交融,在文化上呈現(xiàn)出廣泛的多元結(jié)構(gòu)。音樂和具有“地方性知識”的民俗文化緊密相關(guān)并形成不同的音樂文化特色,節(jié)慶儀式音樂資源豐富,具有典型的地方文化特色并有深厚歷史文化痕跡。其文化寄托,包括固定節(jié)日(宗教性節(jié)日、生產(chǎn)性節(jié)日、紀(jì)念性節(jié)日、年歷性節(jié)日等)和隨機節(jié)日(婚禮、落成、喪禮、請巫師驅(qū)邪等)。在這些節(jié)日上,儀式、建構(gòu)、音樂、認(rèn)同是人的精神生活的重要內(nèi)容,信仰、民俗通過儀式、節(jié)日建構(gòu)公共空間與精神氣質(zhì);強化音樂作為地方文化的特征,對于音樂的特色發(fā)展具有重要意義;儀式中的音樂舞蹈表演,則喚起人們的文化認(rèn)同感。

人的生活之所以需要節(jié)慶,并以儀式的方式來度過節(jié)慶,這其中蘊含著人們看待世界的方式,音樂在儀式中喚起情感,以使人進入儀式所需要的狀態(tài)。有學(xué)者指出,“儀式尤其是全族參與的節(jié)慶儀式是歷史文化積淀的符號化集中表達,也是一種特殊的文化建構(gòu)起來的象征交流系統(tǒng),蘊含深厚的民族文化深層心理,在族群的文化傳承、情感表達、心理導(dǎo)向與控制中具有重要作用。”①何明、陶琳:《國家在民族民間儀式中的“出場”及效力——基于僾尼人“嘎湯帕”節(jié)個案的民族志分析》,《開放時代》,2007年,第4期,第117頁。在現(xiàn)實中,節(jié)慶儀式中的象征意味的確能夠喚起儀式參與者的情緒,共同的象征引發(fā)強烈的文化認(rèn)同。作為在高原生活的山地族群來說,節(jié)慶儀式以及以樂舞作為文化符號的象征性音樂行為更具有特殊意義。樂舞種類不僅有常見的鍋莊,更有平原地區(qū)較為少見的用于戰(zhàn)爭祭祀的“鎧甲舞”(卡斯達溫),藏族其他地區(qū)未見的多聲部民歌,以及具有歷史深意的馬奈鍋莊等。帶有勇武色彩的“鎧甲舞”是山地族群的典型祭祀樂舞文化,在高原艱苦的生活中,村寨團結(jié)是關(guān)乎生存的大事,這也是為什么在遠(yuǎn)離了歷史上的戰(zhàn)亂年代,這種具有冷兵器時代特征揮舞刀劍的祭祀樂舞能夠延續(xù)至今的一個關(guān)鍵要素。具有象征團結(jié)的音樂起到了喚起歷史記憶增進族群認(rèn)同的重要作用。從局外人看,帶有野性的、伴以刀光劍影的鎧甲舞似乎印證了歷史上漢人對生活在高原山地族群因其生產(chǎn)原始、生活落后而貶其為“生番”的稱呼。當(dāng)然,站在今天多元文化的角度,這一“生”“野”似乎更具有生活在地勢險惡區(qū)域族群在文化上的獨特性。

在這個語境中,儀式和人的生活是耦合關(guān)系,儀式的存在是和人們生活中對儀式的需要和態(tài)度共同決定的。儀式本身涵蓋著儀式行為者和儀式觀看者,行為者的行為在儀式中得到觀看者的認(rèn)可,因此,儀式中文化認(rèn)同的發(fā)生在相當(dāng)程度上具有現(xiàn)場性和即興性,這一特點同樣也是音樂的特點,這也從另一個角度說明儀式與音樂的互動性和不可分離的特征。在這個語境中,“建構(gòu)”也不是對象性的建設(shè)某個具體東西,而是不同文化語境中的人們因某種需要而做出的想象以及在現(xiàn)實中的實施。想象并不是某種不真實的“假想”,是儀式行為人對世界的認(rèn)識以及學(xué)者對儀式音樂行為人內(nèi)心世界和音樂觀念的理解,儀式中的“想象的世界”,就是這個文化語境中人們的潛意識和決定人們行為的觀念。從這個層面出發(fā),能夠更好地通達田野工作所提倡的進入到當(dāng)?shù)厝说奈幕瘍?nèi)部去理解當(dāng)?shù)厝恕?/p>

族群認(rèn)同不限于語言、血緣、居住地等“客觀標(biāo)準(zhǔn)”,也包括族群之間的互相影響與認(rèn)同,認(rèn)同也是隨著歷史語境的變化而變化。音樂舞蹈作為山區(qū)族群在生活中所建構(gòu)的習(xí)俗已成為在不同歷史時期辨識民族文化和族群認(rèn)同的重要途徑,這也是通過儀式音樂舞蹈來看待節(jié)慶并深入理解相關(guān)族群文化的重要內(nèi)容。特別是在不同民族文化相互交織地區(qū),盡管存在著語言、習(xí)俗、生產(chǎn)、信仰等方面差異,但文化在一定程度上消除了差異,突出了相同的區(qū)域文化認(rèn)同。民族區(qū)域和文化區(qū)域在一些具體音樂文化表現(xiàn)上存在著互補與辯證關(guān)系,文化區(qū)域所表現(xiàn)出的特點在一些時候超越了民族。比如,生活在汶川一帶的嘉絨藏族,在他們的敬山神儀式活動中就加入了一些羌族漢族民間信仰的內(nèi)容。這說明,區(qū)域文化的影響力有時候會超過民族文化。這也提示了我們,文化認(rèn)同并不是簡單的單線性的問題,而是復(fù)雜的文化結(jié)構(gòu)以及在現(xiàn)實社會中的實踐問題。信仰、民俗通過儀式建構(gòu)族群的公共文化空間,強化音樂作為地方文化的特征。音樂一方面是地方民俗文化的表現(xiàn),另一方面,音樂也有自身獨立性,有時是一個民族擁有一種音樂體系,有時是若干族群共享一種音樂體系。

傳統(tǒng)節(jié)日只能在傳統(tǒng)的語境中被認(rèn)識;很多傳統(tǒng)與當(dāng)下存在著歷史的、文化的、政治的“深溝”;我們所見的“傳統(tǒng)”更多來自于當(dāng)下現(xiàn)實的想象,結(jié)合當(dāng)下的文化建構(gòu)在相當(dāng)程度上成為了傳統(tǒng)與現(xiàn)實的橋梁。比如,《格薩爾王》是藏族傳說,反映了藏族的思維、習(xí)俗與富有地方性色彩的表演方式。傳說看似源于歷史,但實際上是現(xiàn)實中人的想象,這種因精神需要的想象成為一個族群或區(qū)域內(nèi)人們的共同愿望時,就會被建構(gòu)為信仰層面的真實,成為文化傳統(tǒng)并得到認(rèn)同。又如納西族神話《創(chuàng)世紀(jì)》,在歷史形成過程中,形成了由東巴唱誦《創(chuàng)世紀(jì)》和民間口頭傳頌相結(jié)合的文化想象與建構(gòu)模式。這一模式形象地說明了地處西南山區(qū)有著“香格里拉”美譽的麗江地區(qū)所思考的“人與自然的關(guān)系”。在納西族神話中,“寵忍利恩”生下三個兒子,說三種話,老大藏族、老二納西族、老三白族,成為三個民族祖先。“神話傳說”建構(gòu)并奠定了三個民族的歷史關(guān)系。

二、節(jié)慶儀式的建構(gòu)與認(rèn)同

節(jié)慶儀式的規(guī)定是一種依靠權(quán)力的建構(gòu)。有學(xué)者指出:“在國家參與下,少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日在活動內(nèi)容、儀式結(jié)構(gòu)等各方面都按照國家意志的導(dǎo)向發(fā)生明顯變異,同時少數(shù)民族文化傳統(tǒng)也得到一定程度的保留。”②同注①,第126頁。隨著現(xiàn)代化發(fā)展,傳統(tǒng)生活生產(chǎn)方式有所退隱,鄉(xiāng)村也會受到城市節(jié)慶活動的影響。在現(xiàn)代化和傳統(tǒng)社會生活的發(fā)展中,節(jié)慶儀式成為不同民族從傳統(tǒng)生活走向現(xiàn)代生活這一過程中自我身份認(rèn)同的重要環(huán)節(jié)。這其中包括延續(xù)對某些傳統(tǒng)文化的認(rèn)同,但是也存在著對新的文化身份的建構(gòu)與認(rèn)同。而認(rèn)同之所以在社會生活中受到重視,就在于認(rèn)同理論揭示了如何通過協(xié)調(diào)與理解通達自我與外部表征性世界之間的關(guān)系,認(rèn)同的完成意味著達成一致,也意味著文化在協(xié)調(diào)社會和諧中所起到的作用。

節(jié)慶儀式并不是一個固定的對象,而是當(dāng)?shù)厝嗽谏钪泻蜌v史中的不斷建構(gòu),在得到權(quán)力的認(rèn)同之后獲得相應(yīng)的地位與社會文化身份。節(jié)慶儀式和其所屬的社會關(guān)系都是在變化的,在生活中建構(gòu)暗喻了建構(gòu)本身的特點就是一直在建構(gòu),因為生活是無法停息的。民俗也是在發(fā)展中變化的,由是,“局內(nèi)人”對待民俗的審美以及民俗本身的美也會變化。在民俗生活成為非固定的對象時,“建構(gòu)”強調(diào)了人的主動性。關(guān)于這一點,馬克思曾談到:“從前的一切唯物主義——包括費爾巴哈的唯物主義——的主要缺點是:對對象、現(xiàn)實、感性,只是從客體的或者直觀的形式去理解,而不是把它們當(dāng)作人的感性活動,當(dāng)作實踐去理解,不是從主體方面去理解。”③馬克思:《馬克思論費爾巴哈》,載《馬克思恩格斯選集》一,北京:人民出版社,1995年,第58頁。這段話對于理解今天的音樂人類學(xué)有很好的提示。也就是說,節(jié)慶的存在源自于人們的需要,這個需要包括生活、生產(chǎn)也包括存在感、精神滿足方面的需要。從學(xué)術(shù)研究的發(fā)展角度看,建構(gòu)話題是認(rèn)同理論的進一步深化。在現(xiàn)實中,有建構(gòu)就有認(rèn)同。近二十多年來由政府主導(dǎo)的各類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護活動可謂一例,如果說,以工業(yè)化、都市化、生活世俗化等特征是為現(xiàn)代城市生活之特點,那么農(nóng)業(yè)(牧)化、村寨化、生活宗教化等特征則是嘉絨藏族傳統(tǒng)生活方式,不同生活方式對于音樂的需要也是不同的;因此,由城市主導(dǎo)的“非遺”實際上就是在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上重新組合并建構(gòu)新的傳統(tǒng)音樂文化,否則很難跨越城市和鄉(xiāng)村、舞臺與村寨、職業(yè)與生活之間的縫隙。當(dāng)某個項目成為“非遺”之后,也就創(chuàng)造、建構(gòu)了新的傳統(tǒng)音樂文化。比如,為了申報所需,有的地方政府積極推動“千人鍋莊”等現(xiàn)代民俗活動,這其實只是放大了鍋莊的形式,現(xiàn)代城市生活則改變了鍋莊原本的文化屬性。

所有的現(xiàn)象都很難簡單批評,因為現(xiàn)實是復(fù)雜的。因此,學(xué)術(shù)眼光也常會面臨學(xué)術(shù)困境,比如,傳承者希望被視為真正的傳承者,而否定其“建構(gòu)”和“想象”特征,在他們看來,建構(gòu)與想象都是虛假和不嚴(yán)肅的。在傳統(tǒng)思維中,局內(nèi)人的身份似乎具有標(biāo)準(zhǔn)性,具有對客觀事實認(rèn)定的權(quán)威。相反的是,受現(xiàn)代思潮洗禮的音樂人類學(xué)則認(rèn)為,局內(nèi)人并不理所當(dāng)然地享有特權(quán),局內(nèi)人和局外人是共同建構(gòu)的。因此,嚴(yán)厲地挑戰(zhàn)在于:如何在學(xué)術(shù)研究中保護現(xiàn)實本身的復(fù)雜性。

從歷史上看,藏族即吐蕃勢力進入岷江上游地區(qū)始于唐朝;嘉絨藏區(qū)十八土司中有史可查其祖先來自西藏的有:梭磨土司、理縣土司、小金土司等,也就是說,從唐朝時期開始,嘉絨地區(qū)因唐蕃戰(zhàn)爭的結(jié)果而開始逐漸接受了吐蕃的統(tǒng)治與文化影響。該地區(qū)在歷史上逐漸形成多民族交融地帶,不同的民族文化如吐蕃文化、羌文化、漢文化等在此地區(qū)得以兼容并存。該地區(qū)在唐王朝以后逐漸形成了一個在語言、宗教、政治模式、房屋構(gòu)造、風(fēng)俗、文化、藝術(shù)等諸多方面均不同于西藏、青海、甘肅等地藏族的獨特的文化區(qū)域。嘉絨藏族生活區(qū)域山高谷深,多有自然鬼神崇拜與信仰,靈魂成為某種決定人們生存,具有獨立存在意義的精神,這種獨立的精神想象與建構(gòu)日常生活。在這個層面上,節(jié)慶就是民族靈魂的載體,儀式音樂/樂舞就是靈魂表達的象征。目前,嘉絨藏族傳統(tǒng)節(jié)日主要有藏歷年、轉(zhuǎn)山節(jié)、燃燈節(jié)、觀花節(jié)等。由于歷史原因,在20世紀(jì)六七十年代,和其他傳統(tǒng)文化一樣,這些節(jié)慶文化有所中斷。因此,在某種意義上,今天我們面對的傳統(tǒng)是一種文化修復(fù)的傳統(tǒng)。

一般情況下,節(jié)慶儀式的形成都是本地文化在長期歷史發(fā)展中凝聚的表現(xiàn),這其中既有本土傳統(tǒng)文化的延續(xù),也有受到外來整體較強文化影響后進行接受的情況,也就是人類學(xué)所講的“涵化”,這形成了一個“區(qū)域”的多元文化現(xiàn)象。當(dāng)學(xué)術(shù)視野關(guān)注于某種音樂為什么會如此的時候,地方與音樂之間的關(guān)系就是探究決定音樂形成的重要原因。“區(qū)域”是一個復(fù)雜的實體空間,不僅包括作為自然現(xiàn)象的物質(zhì)對象,也包括存在于其間的人以及文化的意義、觀念和實踐的總和,音樂是這種“總和”的組成部分,因此,對音樂的認(rèn)識是基于對整體文化的理解。這種以人的活動貫穿其間的具有精神意義的區(qū)域也應(yīng)該被理解為是一個逐漸形成的過程,而不是某種固定不變的模式。音樂和地理之間的關(guān)系在學(xué)術(shù)研究中已有較多關(guān)注,如“音樂色彩區(qū)”等學(xué)術(shù)成果,這些觀念都極好地說明了音樂和地理之間的關(guān)系,為今天的認(rèn)識啟迪了思路。也就是說,音樂和其地理環(huán)境之間的關(guān)系不僅僅是“地理”,還包括區(qū)域、社會與人的關(guān)系。在這個層面上,音樂的意義通過區(qū)域、歷史、人性等因素得到社會認(rèn)同,從而揭示了特定音樂產(chǎn)生的文化原因。

通過節(jié)慶儀式所表達的建構(gòu)與認(rèn)同是文化傳續(xù)的重要內(nèi)容,首先,如果說沒有不變的傳統(tǒng),那么文化上的不斷建構(gòu)就是不可或缺的,否則,一個民族的文化就可能中斷。其次,建構(gòu)與認(rèn)同視角給予人們重新認(rèn)識理解遙遠(yuǎn)山區(qū)族群生活中音樂的意義,音樂作為“地方性知識”的區(qū)域文化組成部分而獲得認(rèn)同。

三、節(jié)慶儀式的個案分析

“馬奈鍋莊”出現(xiàn)在四川阿壩藏族羌族自治州金川縣馬奈鄉(xiāng),馬奈鍋莊的獨特性在于其樂舞形態(tài)保存了歷史文化痕跡。鍋莊是相關(guān)民族共同喜好的娛樂方式,是多個民族自娛性民間集體歌舞,藏語稱“果卓”,即圓圈舞之意。嘉絨藏族地區(qū)鍋莊分為“大鍋莊”和“小鍋莊”兩種,其中,大鍋莊稱為“達爾尕底”,小鍋莊稱為“達爾尕忍”。鍋莊是嘉絨地區(qū)古老的民間娛樂形式,歌詞內(nèi)容包括嘉絨藏族生存感受,歷史上的戰(zhàn)爭、英雄,族群漫長的遷徙以及草地、天空、活佛、賀喜、男女情歌、修房建屋等等,充滿生活氣息。

大鍋莊在20世紀(jì)50年代以前主要用于土司、頭人等上層人物的節(jié)日慶典或宗教典禮。因此,在風(fēng)格上“大鍋莊一般形式莊重嚴(yán)肅,曲調(diào)深沉宏亮。歌詞一般以頌揚祝福為主,舞步沉著穩(wěn)健。而小鍋莊則活潑多樣,曲調(diào)多變,靈活。歌詞生動詼諧。內(nèi)容不拘一格,動作活潑隨意。”所以,“大鍋莊的應(yīng)用范圍比小鍋莊廣,大鍋莊不但在節(jié)日時跳,慶典上跳,就是在平時的小聚會、飲酒時也要跳,跳大鍋莊可以不跳小鍋莊,但跳小鍋莊開頭和結(jié)尾都必須跳大鍋莊。”④張昌富:《也談嘉絨鍋莊》,《西藏藝術(shù)研究》,1996年,第1期,第78頁。

從上述文字可以看出,馬奈鍋莊具有很強的儀式感,這種儀式可能受到兩方面影響:第一,是受土司文化之影響,“交帕子”動作很有可能是向土司獻禮動作的遺存;第二,傳說中的“東女國”之王宮就在馬奈鄉(xiāng)一帶。

從音樂上也可感受到這種禮儀性很強的鍋莊的特殊性。根據(jù)現(xiàn)場觀察,鍋莊音樂自由,極富歌唱性,似乎并不像我們今天所理解的舞蹈音樂所擁有的強烈的節(jié)拍感。這種吟唱性質(zhì)的旋律抒情性極強,莊嚴(yán)的節(jié)奏也符合大鍋莊所要體現(xiàn)的正式場合,或者是對當(dāng)?shù)赝了尽⒒罘鸨磉_敬意的情感需要。

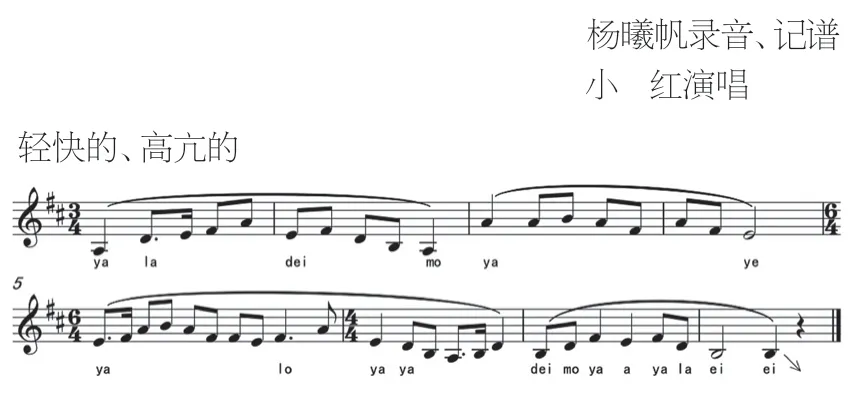

譜例1 《東布爾戎》

采錄時間:2005年冬,地點:金川縣馬奈鄉(xiāng)

根據(jù)現(xiàn)場觀察,“短小的儀式十分莊重。女方組領(lǐng)頭人出列雙手捧手帕走向男方組,中途要以單腿跪蹲三次,男方亦有領(lǐng)頭人出列以半蹲、彎腰、緩慢旋轉(zhuǎn)等一系列動作回應(yīng)、配合。這一組帶有典型的禮儀性質(zhì)的動作,實為其他地區(qū)鍋莊所罕見。”⑤楊曦帆:《“馬奈鍋莊”實地考察》,《中國音樂》,2009年,第3期,第26-27頁。根據(jù)歷史資料記載,東女國大約出現(xiàn)在唐朝時期,涉及阿壩州、甘孜州部分地區(qū),傳說有東女國遺址在今天的阿壩州金川縣(即馬奈鍋莊所在縣)。

《舊唐書》卷一九七《南蠻西南蠻列傳》記載:

東女國,西羌之別種,以西海中復(fù)有女國,故稱東女焉,俗以女為王。東與茂州、黨項接,東南與雅州接,界隔羅女蠻及白狼夷。其境東西九日行,南北二十日行。有大小八十余城。其王所居名康延川,中有弱水南流,用牛皮為船以渡。戶四萬余眾,勝兵萬余人,散在山谷間……俗重婦人而輕丈夫。⑥《舊唐書》卷一九七《南蠻西南蠻列傳》,北京:中華書局,1975年,第5277頁。

當(dāng)然,音樂是伴隨著歷史而變化的。盡管傳統(tǒng)鍋莊在今天作為歷史文化“遺存”而存在,但是現(xiàn)代社會以“非遺”的熱情也正在重新組合傳統(tǒng)。在當(dāng)?shù)匦W(xué)校,小學(xué)生們學(xué)唱的馬奈鍋莊已具有了現(xiàn)代歌舞音樂的音樂特征。這首《馬奈尼扎》按照當(dāng)?shù)厝苏f法就是“馬奈之歌”,如果當(dāng)?shù)啬觊L者按照“傳統(tǒng)”的方法演唱,依然具有緩慢、沉穩(wěn)、節(jié)奏自由的音樂風(fēng)格;但小學(xué)生們的演唱則是節(jié)拍工整,充滿了某種亢奮氣質(zhì)。這就已經(jīng)和傳統(tǒng)鍋莊所表達的緩慢流暢、充滿敬意的抒情性旋律有所區(qū)別了。

譜例2 《馬奈尼扎》

采錄時間:2005年冬,地點:金川縣馬奈鄉(xiāng)

通過上述兩個譜例,我們可以比較容易看出不同時期文化、傳統(tǒng)、社會制度、階層、信仰等因素對音樂的影響。音樂是在文化語境中被創(chuàng)造的,其所要表達的意義也是在所屬的文化語境中被建構(gòu)的,人們通過音樂理解不同時期的歷史文化或者是在所屬時空中建構(gòu)認(rèn)同,因此,在建構(gòu)這個環(huán)節(jié)上,音樂被賦予了超越音樂本身的文化含義。音樂被理解為表達敬意,如《東布爾戎》的譜例;音樂也可以在現(xiàn)代社會中被作為具有正能量感召性的象征符號。傳統(tǒng)的鍋莊和現(xiàn)代的鍋莊都會在節(jié)慶儀式中使用,透過對音樂形成的文化分析,我們也可以真正從音樂角度觸摸到歷史的脈動,體驗到音樂在不同歷史時期、不同文化語境中與人的關(guān)系。

現(xiàn)實中,人們會焦慮傳統(tǒng)文化/音樂的衰落,就像自唱自舞的馬奈鍋莊,我們可以猜想,在遙遠(yuǎn)的“東女國”時代,這種鍋莊應(yīng)該是那個時代節(jié)慶儀式有代表性的禮儀性樂舞,緩慢莊嚴(yán)的歌聲節(jié)奏表達了人們對土司、活佛等人物的尊敬。但隨著社會發(fā)展,傳統(tǒng)社會等級制已成為過去時,具有禮節(jié)性的鍋莊也就成為“文化遺產(chǎn)”,因此,這并不單指某種音樂形式的消失,而是隱喻于某種生活方式、人生態(tài)度、價值觀、道德觀的消失,這種“消失”所引發(fā)的焦慮源于其對現(xiàn)實的直接影響。也就是說,某些傳統(tǒng)文化/音樂的衰落不僅是某種音樂形式的消失,而是某種觀念、習(xí)俗與信仰在時代發(fā)展中逐漸消隱。

四、音樂人類學(xué)的反思

在討論了節(jié)慶儀式之后,需要從理論與方法層面思考音樂人類學(xué)的學(xué)理問題;誕生于現(xiàn)代社會的音樂人類學(xué)對于如何看待音樂與社會、音樂與人的關(guān)系提供了新的視角和方法。依照人類學(xué)的看法,節(jié)慶儀式涉及三方面的關(guān)系,其一是儀式行為人,其二是人們因生存與精神文化所需而建構(gòu)的節(jié)慶儀式,其三是將前兩方面進行研究的學(xué)者。前兩方面因為是“當(dāng)事人”而具有無法懷疑的現(xiàn)實性,但學(xué)術(shù)研究的性質(zhì)并不具備“不可置疑”的必要現(xiàn)實成分,學(xué)術(shù)研究視角的選擇以及“前選擇”都會受到學(xué)者自身所屬時代思潮、文化傳統(tǒng)以及個人經(jīng)驗的影響,很難有超越于個體世界與經(jīng)驗的、純粹的學(xué)術(shù)研究。因此,當(dāng)我們在學(xué)術(shù)研究中追求“真實”之際,就并不限于對象的真實,學(xué)術(shù)視角的真實同樣需要給予高度關(guān)注。

嘉絨藏族所在川西高原是多個歷史文化交通要道的關(guān)鍵區(qū)域,如“藏彝走廊”“茶馬古道”等族群商貿(mào)、文化互通之要道均貫穿其間,歷史意義、民俗文化和儀式活動十分豐富,儀式音樂富有特色。音樂與文化相統(tǒng)一,其特點在特定區(qū)域并在歷史中逐漸形成,要理解其音樂,需要從形態(tài)、歷史、民俗、信仰等環(huán)節(jié)予以全面把握。節(jié)慶儀式之所以能夠存在,是民族生存的精神需要,是現(xiàn)實生活中文化認(rèn)同的需要。因此,以音樂人類學(xué)角度研究節(jié)慶儀式音樂,其關(guān)鍵點是通過音樂符號理解民族文化的內(nèi)在結(jié)構(gòu)。也就是說,學(xué)術(shù)研究需要反思節(jié)慶儀式所產(chǎn)生的社會文化背景,需要反思節(jié)慶儀式在其自身文化語境中的社會作用與意義,需要反思節(jié)慶儀式行為者的內(nèi)在情感需要、不同文化語境中的音樂風(fēng)格、品味和現(xiàn)實利益等等,這些反思性的內(nèi)容都不能歸屬于單純的描述,這些內(nèi)容都是在和具體族群、人群的現(xiàn)實生活中構(gòu)成,并不完全是“客觀對象”,而存在著主體性建構(gòu),這也是音樂人類學(xué)所提倡長期田野工作和個案闡釋的專業(yè)緣由。

具體的學(xué)術(shù)意義包括四點:

(1)族群文化獨特性和多民族文化交匯區(qū)域

“小表姐正生氣二表哥偷懶,卻聽見柴垛的后面有響動,然后,居然聽到了女人的喘息聲。小表姐的臉色變得難看起來,已經(jīng)是大姑娘的她,知道那是什么聲音,于是奔到柴垛后面一看,呆住了。

一方面,嘉絨藏族其族群文化和音樂特征不同于其他藏區(qū),具有獨特性。另一方面,嘉絨藏族與羌族、漢族在居住空間上相互毗鄰,文化上互通共融,形成較為獨特的文化區(qū)域,在文化上具有多樣性。其民俗傳統(tǒng)因地勢之險而存留尚多,相當(dāng)部分的儀式活動還有所保留,歷史上是人口遷徙、商業(yè)發(fā)展、文化交流的重要區(qū)域;也是漢族和少數(shù)民族音樂文化交流的區(qū)域,對于溝通文化,整體理解西南地區(qū)音樂文化有著積極作用。

(2)歷史形成與不斷建構(gòu)并存

嘉絨藏族儀式音樂因其區(qū)域歷史的豐富性而具有特色,土司文化、多民族交融等都使其儀式活動和儀式音樂具有獨特性;在不同的歷史時期,對于儀式與音樂的理解是不同,如“土司時代”——“破四舊時代”——“改革開放時代”——“5·12地震后的重建時代”等,需要把相關(guān)民族音樂文化事象結(jié)合于歷史形成的民俗文化中,看到音樂與儀式所承載的傳統(tǒng)文化的互為關(guān)系,看到音樂形態(tài)和地方性文化之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。比如,在嘉絨藏族、羌族地區(qū)流傳的“鎧甲舞”⑦參見楊曦帆:《一種新的視角:文化認(rèn)同與少數(shù)民族音樂研究——以川西高原“鎧甲舞”為例》,《中國音樂》,2018年,第1期。等。

(3)音樂的雙重結(jié)構(gòu)

作為生活中的音樂,或者被我們稱之為“民間音樂”等,其本身具有音樂與相關(guān)文化的雙重性,音樂是信仰、習(xí)俗、歷史、神話等文化事象的隱喻,文化不在音樂之外。作為研究而言,音樂具有其本身的意義,但是,要對音樂進行闡釋,音樂要進入社會生活中來理解,單憑音樂本身無法完成,需要在文化中來闡釋音樂,文化不僅是“背景”,更是研究的開端。

(4)作為復(fù)雜結(jié)構(gòu)的文化認(rèn)同

將認(rèn)同理論結(jié)合于儀式音樂研究,有利于將音樂視為人類生活的表達,音樂的經(jīng)驗就不會脫離社會、歷史語境而孤立,在這個層面上,音樂發(fā)展與認(rèn)同理論的關(guān)聯(lián)就是有效的和必要的,從這一角度就能進行更深層次的文化闡釋,有利于整體、全面的從形態(tài)、歷史、民俗、信仰等環(huán)節(jié)把握傳統(tǒng)音樂文化。

從學(xué)術(shù)思考上講,對于內(nèi)在結(jié)構(gòu)的理解僅憑外部經(jīng)驗是難以全面把握的,必須通過對內(nèi)在結(jié)構(gòu)組成環(huán)節(jié)的人的經(jīng)驗進行體驗和闡釋,對人的行為的闡釋離不開相關(guān)人所屬社會的價值觀、世界觀、情感需要、內(nèi)心欲望等方面,而每一個地方性文化在上述方面都可能表現(xiàn)出差異性。學(xué)術(shù)研究應(yīng)該尊重差異性,沒有放之四海皆準(zhǔn)的節(jié)慶體驗,只有屬于不同區(qū)域、民族乃至個人內(nèi)心結(jié)構(gòu)的節(jié)慶儀式經(jīng)驗。也正是這種具有差異性的文化存在,也使得不同區(qū)域、不同民族的音樂具有自身特點,“把音樂放在文化中”的研究才會顯得具有學(xué)術(shù)意義,同樣,也使得音樂人類學(xué)所倡導(dǎo)的以田野工作為基礎(chǔ)的“個案”研究具有鮮明的學(xué)理特色。如果不能夠從內(nèi)在結(jié)構(gòu)去闡釋節(jié)慶儀式,那么所有節(jié)慶儀式在外表上看起來就缺乏意義,我們也會很難理解為什么有的看起來和現(xiàn)代生活相差甚遠(yuǎn)的儀式會穿越漫長歷史延續(xù),同樣,對于不同文化中的音樂也會缺乏尊重和理解。可以這樣理解,音樂的形式如果失去了必要的語境,那么可能失去了意義闡釋的空間;沒有意義的闡釋,一種文化實際上就很難在歷史中傳承,最終,也會失去其形式本身。意義是在場景的變動中不斷被建構(gòu)的,這一特點使得音樂人類學(xué)的學(xué)術(shù)研究具有了相當(dāng)?shù)纳疃韧诰蚩臻g。這樣的研究需要研究者對于節(jié)慶儀式、習(xí)俗文化等跨學(xué)科內(nèi)容有所把握,否則很難將二者融合于一處予以整體性研究,就很難從學(xué)術(shù)角度揭示某個節(jié)慶儀式音樂所承載的文化意義,也就無法闡釋節(jié)慶儀式參與者的內(nèi)心世界和文化意義。

有學(xué)者指出:“20世紀(jì)末音樂人類學(xué)保持著開放的姿態(tài)來接受新的問題,包容各種不同的方法論,研究范式的不斷變化已經(jīng)成為了常態(tài)化。它不再為學(xué)科發(fā)展過程中形成的各類學(xué)派、思潮、方法、理念之間的問題、質(zhì)疑、爭議和挑戰(zhàn)所束縛,通過不斷地調(diào)整自我,以更為完善的學(xué)理方式來面對人類音樂文化的復(fù)雜性、多樣性和變化性。”⑧洛秦:《音樂人類學(xué)的中國實踐與經(jīng)驗的反思和發(fā)展構(gòu)想》上,《音樂藝術(shù)》,2009年,第1期,第57頁。這種高屋建瓴的學(xué)科姿態(tài)也說明了對多樣性的認(rèn)同是學(xué)科成熟的標(biāo)志。音樂人類學(xué)受現(xiàn)代學(xué)術(shù)思潮影響,因主體性解放而更強調(diào)對世界的“闡釋”,認(rèn)為世界不存在唯一的意義,解釋世界的方式是不受限制的。在某種意義上,現(xiàn)代音樂人類學(xué)的研究思路似乎是在力圖避免法國社會思想家福柯(Michel Foucault,1926-1984)眼中知識淪為權(quán)力和統(tǒng)治的基本成分的現(xiàn)狀,而是強調(diào)了主體性的重要,在文化上突顯對差異的尊重,在學(xué)術(shù)方法上更加關(guān)注個案闡釋。

結(jié) 語

生活在高山上的嘉絨藏族所處區(qū)域是多宗教、多種文化樣態(tài)、多種音樂風(fēng)格共存地區(qū),這也是漢族與西部少數(shù)民族文化交流交接處,文化融合與堅守、變遷與復(fù)興共存。作為生存于川西高原廣袤的嘉絨藏族各村寨之中的傳統(tǒng)音樂/樂舞而言,信仰和民俗表現(xiàn)為儀式行為,儀式必然地伴隨著音樂,并作為儀式的一部分且以此來表達信仰或民俗文化。如果說,節(jié)慶儀式有著緊密的內(nèi)在相聯(lián)性,而音樂舞蹈則是這種“內(nèi)在性”的體現(xiàn)。節(jié)慶儀式大多具有促進社會團結(jié)、建構(gòu)社會秩序和傳承傳統(tǒng)文化的功能。在這個多元一體、和而不同的文化區(qū)域,音樂有助于建構(gòu)社會認(rèn)同。以文化認(rèn)同理論視角對這一地區(qū)的研究有利于我們重新認(rèn)識復(fù)雜的民族文化關(guān)系,重新理解這一地區(qū)傳統(tǒng)藝術(shù)的形成與發(fā)展軌跡,從而更好地理解傳統(tǒng)文化對于這一地區(qū)族群以及傳統(tǒng)對于現(xiàn)代社會建設(shè)的意義。

傳統(tǒng)文化作為“看不見的手”,其力量是多元的。一方面,作為一種隱藏于人們心中的慣習(xí),其力量對于今天的社會生活而言依然有著影響力;另一方面,今天我們所看到的“傳統(tǒng)音樂文化”,其實又并不完全是傳統(tǒng)的延續(xù),更多的還是現(xiàn)代社會當(dāng)下的文化建構(gòu)與認(rèn)同,這是現(xiàn)實中文化的復(fù)雜性。某種傳統(tǒng)音樂/樂舞能夠在今天被視為傳統(tǒng)/非遺在今天被認(rèn)同,很大程度上是因為其所表達的文化特征喚起了我們對傳統(tǒng)的想象。