基于知識(shí)圖譜的我國馬拉松研究可視化分析

姜帆 王健

摘? 要:為了厘清國內(nèi)關(guān)于馬拉松的研究成果,把握馬拉松研究的前沿,本文借助Citespace Ⅴ可視化軟件,選取CNKI數(shù)據(jù)庫收錄的以馬拉松為主題的648篇相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行分析,結(jié)果表明:(1)我國馬拉松研究經(jīng)歷了波動(dòng)發(fā)展階段(1959—1992年)、慢速發(fā)展階段(1993—2006年)、快速發(fā)展階段(2007—2012年)、穩(wěn)定發(fā)展階段(2013—2019年)4個(gè)階段。(2)作者及各機(jī)構(gòu)之間合作網(wǎng)絡(luò)密度較疏,馬拉松研究缺乏多學(xué)者、多機(jī)構(gòu)、多學(xué)科的協(xié)同研究。(3)研究熱點(diǎn)經(jīng)歷了從馬拉松對(duì)人體機(jī)能影響到馬拉松競(jìng)賽訓(xùn)練的自身研究再到融社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等于一體的多學(xué)科領(lǐng)域探索的過程;有關(guān)馬拉松賽事與生態(tài)環(huán)保、智慧體育及參與者忠誠度的相關(guān)研究成為馬拉松研究領(lǐng)域新趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞:馬拉松? 知識(shí)圖譜? 研究熱點(diǎn)

中圖分類號(hào):G80? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2813(2020)04(a)-0235-04

隨著全民健身計(jì)劃的提出,我國群眾體育得到快速發(fā)展,群眾性體育賽事審批流程得到簡(jiǎn)化[1],以馬拉松為代表的一群體育賽事呈井噴式發(fā)展,為了追蹤“馬拉松熱”現(xiàn)象,以馬拉松為主題的研究成為了學(xué)界的研究熱點(diǎn)。鑒于此,本文借助Citespace Ⅴ軟件對(duì)CNKI收錄的以馬拉松為主題的文獻(xiàn)進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)馬拉松領(lǐng)域重要的研究作者、機(jī)構(gòu),探究該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)演進(jìn)過程與趨勢(shì),為后續(xù)馬拉松領(lǐng)域的相關(guān)研究提供借鑒。

1? 研究數(shù)據(jù)與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

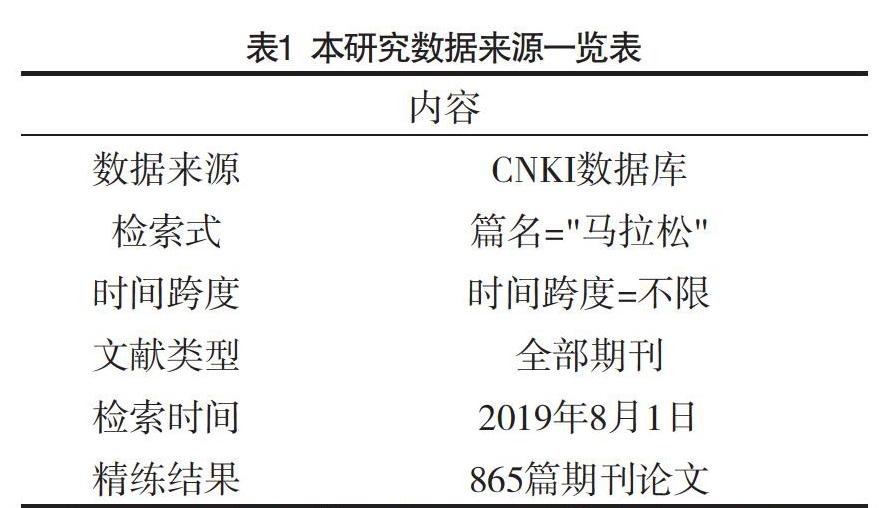

為了更加精確的尋找到研究所需的相關(guān)文獻(xiàn),在CNKI期刊數(shù)據(jù)庫中使用高級(jí)搜索,來源類別為“全部”,將篇名設(shè)為“馬拉松”并列檢索,檢索時(shí)間為2019年8月1日,檢索得文章1646篇。將宣傳報(bào)道、行業(yè)指導(dǎo)、信息推送等無效文獻(xiàn)剔除,最終得到所需文獻(xiàn)648篇,通過Refword文獻(xiàn)輸出格式導(dǎo)出信息作為Citespace分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)(見表1)。

1.2 研究方法

本研究借助的科學(xué)文獻(xiàn)分析工具——Citespace軟件是由陳超美博士與大連理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的引文可視化分析軟件。它通過融合了社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析、聚類分析等方法,對(duì)某一領(lǐng)域的研究文獻(xiàn)進(jìn)行量化分析,來找尋該領(lǐng)域研究演化的關(guān)鍵路徑及知識(shí)轉(zhuǎn)折點(diǎn),從而為把握學(xué)科領(lǐng)域的研究趨勢(shì)提供依據(jù);對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行可視化操作與梳理,最終以知識(shí)圖譜的形式將某一研究領(lǐng)域在一段時(shí)間內(nèi)的研究現(xiàn)狀和主題演化展現(xiàn)出來。本文采用CitespaceV(5.4.R4)軟件,文獻(xiàn)來源選取自CNKI期刊數(shù)據(jù)庫,軟件的運(yùn)行時(shí)間為2019年8月1日。

2? 結(jié)果與分析

2.1 文獻(xiàn)年發(fā)文量分析

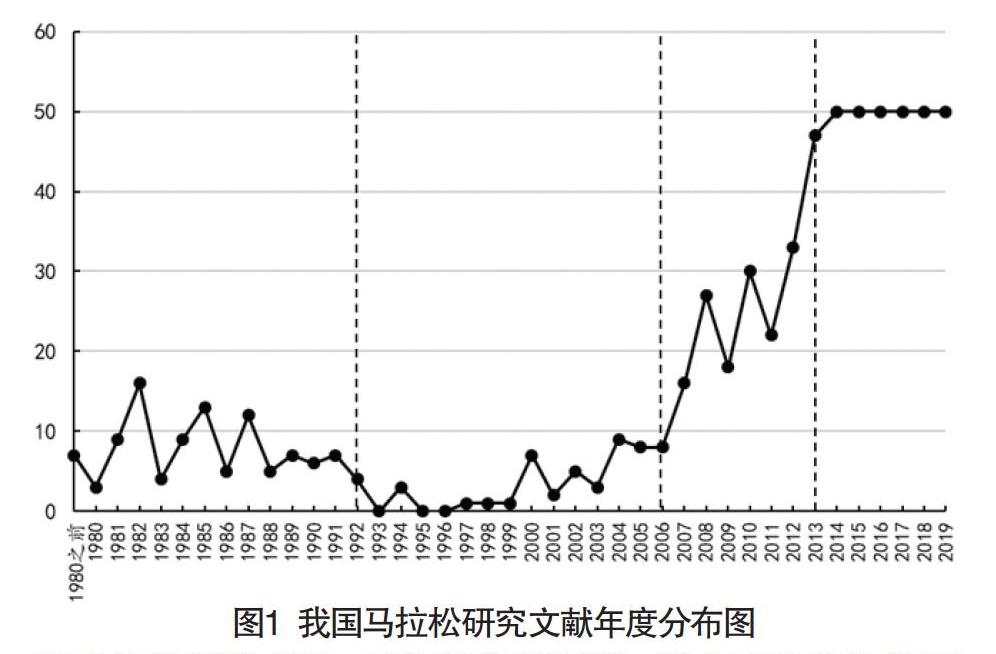

我國馬拉松文獻(xiàn)的數(shù)量與時(shí)間變化關(guān)系,能夠揭示出其研究歷史、發(fā)展速度,并預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì),根據(jù)我國馬拉松研究文獻(xiàn)的時(shí)間分布特征,將研究歷程分為波動(dòng)發(fā)展階段(1959—1992年)、慢速發(fā)展階段(1993—2006年)、快速發(fā)展階段(2007—2012年)、穩(wěn)定發(fā)展階段(2013—2019年)4個(gè)階段。

如圖1所示,我國馬拉松領(lǐng)域的研究總體上呈現(xiàn)出增加的態(tài)勢(shì)。第一階段,我國馬拉松研究文獻(xiàn)數(shù)量呈現(xiàn)出折線波動(dòng)的年度變化特點(diǎn),研究水平參差不齊。主要圍繞馬拉松對(duì)人體的生理影響[2]、馬拉松運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練[3]展開研究。1992年之前共發(fā)文107篇,占總發(fā)文量的16.5%,處于馬拉松領(lǐng)域研究的波動(dòng)發(fā)展階段;第二階段,我國馬拉松研究熱度有所下降,1993年由于“東方神鹿”王軍霞的出現(xiàn),學(xué)界開始重視對(duì)女子馬拉松[4]的研究,與此同時(shí)有關(guān)馬拉松跑中的速度分配問題[5]成為另一大研究熱點(diǎn)。從1993年至2006年共發(fā)表文章48篇,占總發(fā)文量的7%,處于馬拉松領(lǐng)域研究的慢速發(fā)展階段;第三階段,隨著奧運(yùn)周期的到來,馬拉松運(yùn)動(dòng)的奧運(yùn)攻堅(jiān)課題開始涌現(xiàn),我國馬拉松領(lǐng)域相關(guān)研究開始加快發(fā)展。以廈門馬拉松為代表的城市馬拉松賽事相關(guān)研究也開始增多,從2007年至2012年共發(fā)表文章146篇,占總發(fā)文量的22.5%,處于馬拉松領(lǐng)域研究的快速發(fā)展階段。第四階段,隨著體育產(chǎn)業(yè)的升級(jí)到國家戰(zhàn)略,“馬拉松熱”現(xiàn)象開始在全國各地出現(xiàn),馬拉松賽事超越體育本身的價(jià)值開始顯現(xiàn)出來,分析馬拉松發(fā)展規(guī)律、原因成了相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)者們共同關(guān)心的話題,有關(guān)馬拉松的研究文獻(xiàn)開始呈爆發(fā)式增長(zhǎng),2013至2019年8月,共發(fā)文347篇,占?xì)v史總發(fā)文量的53.5%,處于馬拉松領(lǐng)域研究的穩(wěn)定發(fā)展階段。我國馬拉松領(lǐng)域的研究文獻(xiàn)伴隨著馬拉松運(yùn)動(dòng)在我國的發(fā)展而發(fā)展起來。

2.2 研究機(jī)構(gòu)、作者分析

關(guān)于馬拉松領(lǐng)域的核心研究學(xué)者以及他們之間的合作關(guān)系可以通過作者共現(xiàn)分析來實(shí)現(xiàn)。在Citespace軟件中,將已整理數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件,將Node Types選擇Author,其他數(shù)值默認(rèn)選擇,得到作者合作網(wǎng)絡(luò)圖譜(見圖2)。在生成圖譜中,N表示網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)量,E表示連線數(shù)量,圖中節(jié)點(diǎn)的大小對(duì)應(yīng)發(fā)文數(shù)量,節(jié)點(diǎn)間的連線代表合作關(guān)系緊密程度。由圖可見,N=118,E=89,即研究中共有118位學(xué)者,這些學(xué)者之間產(chǎn)生了89次合作。中國從事馬拉松研究人員呈現(xiàn)總體分散—局部聚集態(tài)勢(shì),主要形成了蔡鐵良、曹慧娟等人組成的團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)的研究主要側(cè)重于馬拉松運(yùn)動(dòng)對(duì)業(yè)余運(yùn)動(dòng)員的身體機(jī)能的影響;于奎龍、吳長(zhǎng)穩(wěn)等組成的團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)主要側(cè)重于女子馬拉松運(yùn)動(dòng)以及世界馬拉松運(yùn)動(dòng)競(jìng)賽格局的研究;以鄒曉東為代表的團(tuán)隊(duì),該團(tuán)隊(duì)重要側(cè)重于馬拉松賽事醫(yī)療應(yīng)急狀況的研究;朱政、陳佩杰為代表的團(tuán)隊(duì),該團(tuán)隊(duì)主要側(cè)重于賽后身體疲憊恢復(fù)的研究。其中以蔡鐵良、曹慧娟、沈七襄等人組成的團(tuán)隊(duì)聯(lián)系最為緊密(見表2)。

對(duì)研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作網(wǎng)絡(luò)分析,得到研究機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)圖譜(見圖3)。由圖可見,中國馬拉松發(fā)文最多的機(jī)構(gòu)為為側(cè)重于馬拉松組織管理的北京體育大學(xué)和側(cè)重于馬拉松競(jìng)技訓(xùn)練的吉林體育學(xué)院;發(fā)文6篇以上的還包括集美大學(xué)體育學(xué)院、廣州體育學(xué)院、南京師范大學(xué)體育科學(xué)學(xué)院、西北民族大學(xué)體育學(xué)院、上海體育學(xué)院。關(guān)于馬拉松領(lǐng)域的研究主要集中于體育類院校,從合作強(qiáng)度上來看,各個(gè)機(jī)構(gòu)的分布相互獨(dú)立,缺少鏈接。可以看出國內(nèi)馬拉松研究合作匱乏,各機(jī)構(gòu)之間沒有形成聯(lián)系緊密的合作網(wǎng)絡(luò)。這種分散的狀態(tài)導(dǎo)致馬拉松研究的概念和理論問題難以達(dá)成共識(shí)。

2.3 研究熱點(diǎn)、趨勢(shì)分析

關(guān)鍵詞是對(duì)文獻(xiàn)內(nèi)容的高度濃縮,對(duì)關(guān)鍵詞進(jìn)行歸類能有效反映各領(lǐng)域的熱門程度。在citespace軟件中將Node Types選擇Keyword,并配套相應(yīng)閾值Term Labeling,得到馬拉松研究領(lǐng)域關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜(如圖4)。圖中的每個(gè)“十字”節(jié)點(diǎn)都代表一個(gè)關(guān)鍵詞,每個(gè)關(guān)鍵詞的出現(xiàn)頻率通過節(jié)點(diǎn)的大小來表示,關(guān)鍵詞之間的關(guān)聯(lián)程度通過他們之間的連線的粗細(xì)程度來表示,各節(jié)點(diǎn)中間不同的顏色代表了文獻(xiàn)的半衰期,顏色越深代表其出現(xiàn)越早,顏色深淺交錯(cuò)代表研究時(shí)間跨度大,半衰期越長(zhǎng)。

導(dǎo)出Network Summary Table數(shù)據(jù),經(jīng)過統(tǒng)計(jì)得到222個(gè)關(guān)鍵詞(N=222),其中有14個(gè)關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次高于15次。其中“馬拉松”一詞在該領(lǐng)域文獻(xiàn)中出現(xiàn)頻次最高達(dá)到425次,且中心度最高,以馬拉松為主題的研究一直是該領(lǐng)域的研究中心。運(yùn)動(dòng)員、體育工作者、馬拉松賽事、城市馬拉松、城市文化等關(guān)鍵詞也是重要的研究熱點(diǎn),根據(jù)節(jié)點(diǎn)的顏色變化可以看出,我國馬拉松領(lǐng)域研究經(jīng)歷了由主干到分支的發(fā)展,研究層次不斷深化,內(nèi)容不斷豐富的過程。2007年之以前,我國馬拉松相關(guān)研究熱點(diǎn)主要聚集在運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué)等學(xué)科的融合。關(guān)于運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)領(lǐng)域的研究,高云秋(1980)[6]、陸紹中(1981)[7]、楊奎生(1991)[8]對(duì)馬拉松運(yùn)動(dòng)員的心肺耐力展開探究。隨著科技水平的提升及學(xué)者們認(rèn)識(shí)的深入,席翼(2006)[9]等對(duì)優(yōu)秀馬拉松運(yùn)動(dòng)員的基因特征進(jìn)行研究分析。在此基礎(chǔ)上,蔡鐵良、曹慧娟(2010)[10]等從馬拉松賽事對(duì)業(yè)余運(yùn)動(dòng)員產(chǎn)生的生理影響進(jìn)行一系列的研究,其研究成果對(duì)更多馬拉松運(yùn)動(dòng)參與者提供了理論指導(dǎo);關(guān)于運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練領(lǐng)域的研究,學(xué)者們通過理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式展開探討。黃治(1981)[11]、韓冬(1996)[12]、翟豐(2006)[13]等通過分析馬拉松運(yùn)動(dòng)員的分段競(jìng)賽成績(jī),針對(duì)性地提出相關(guān)訓(xùn)練措施。宗華敬(2001)[14]、于奎龍(2006)[15]等通過梳理馬拉松訓(xùn)練理論、馬拉松發(fā)展問題,提出完善馬拉松訓(xùn)練的相關(guān)對(duì)策。2008年,伴隨著馬拉松賽事的深入推廣,關(guān)于體育人文社會(huì)學(xué)領(lǐng)域的研究逐步深入與細(xì)化。張登峰(2011)[16]、耿延敏(2012)[17]等從城市經(jīng)營(yíng)的角度,探究發(fā)展馬拉松運(yùn)動(dòng)對(duì)提升城市軟實(shí)力的影響作用。徐衛(wèi)華(2004)[18]、靳英華(2008)[19]等從社會(huì)效益的角度,分析運(yùn)營(yíng)馬拉松賽事對(duì)舉辦地帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,并提出優(yōu)化賽事組織的相關(guān)建議。張守元(2009)[20]從品牌塑造的角度,分析得出馬拉松賽事舉辦應(yīng)在遵循大型賽事發(fā)展規(guī)律的前提下,充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì),從而提升賽事品牌影響力。2015年,伴隨著體育產(chǎn)業(yè)融合加速,研究者對(duì)馬拉松內(nèi)涵的挖掘不斷深入,手段也日益豐富。陳光花等(2016)[21]將馬拉松賽事的服務(wù)流程用生態(tài)圈的視角來加以分析,并創(chuàng)新性地融入移動(dòng)應(yīng)用手段,從而從整體上提升了賽事服務(wù)體驗(yàn)感。路毅(2017)[22]從文化的角度,分析了我國馬拉松賽事以及參賽人數(shù)呈井噴式增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。卞鵬強(qiáng)等(2017)[23]從線上馬拉松發(fā)展的角度,剖析我國馬拉松運(yùn)動(dòng)發(fā)展過程中出現(xiàn)的弊病,提出通過建立健全賽事監(jiān)管體系、醫(yī)療保障體系和競(jìng)賽評(píng)估體系保障線上馬拉松健康發(fā)展。

在研究趨勢(shì)方面,早期研究側(cè)重于馬拉松運(yùn)動(dòng)員運(yùn)動(dòng)生理特征的分析,隨著研究的深入,學(xué)者們開始通過分析賽事成績(jī)來指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員的訓(xùn)練。隨著政府相關(guān)政策的不斷完善,《馬拉松運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃開始指導(dǎo)我國馬拉松賽事的發(fā)展,在“馬拉松熱”現(xiàn)象過后,需要人們認(rèn)真思考現(xiàn)象背后的本質(zhì)是什么?更多客觀、冷靜思考的文章將會(huì)引起關(guān)注,從而利于馬拉松賽事的優(yōu)化發(fā)展;如何更好地服務(wù)于運(yùn)動(dòng)員、服務(wù)于馬拉松賽事,始終是科研人員面臨的重要課題,因此以馬拉松運(yùn)動(dòng)自身展開的研究仍會(huì)是馬拉松研究領(lǐng)域不可或缺的熱點(diǎn)內(nèi)容;從創(chuàng)新發(fā)展角度來講,馬拉松對(duì)城市的經(jīng)濟(jì)、文化影響將會(huì)得到更深入的研究,并需要通過不同視角挖掘出馬拉松賽事更廣而深的價(jià)值,有關(guān)馬拉松賽事與生態(tài)環(huán)保、智慧體育及參與者忠誠度的相關(guān)研究成為馬拉松研究領(lǐng)域新趨勢(shì)。

3? 結(jié)論與建議

3.1 文獻(xiàn)數(shù)量隨馬拉松運(yùn)動(dòng)發(fā)展而變化

我國關(guān)于馬拉松的研究文獻(xiàn)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)特點(diǎn),馬拉松領(lǐng)域的研究隨著馬拉松運(yùn)動(dòng)的不斷發(fā)展而發(fā)展,體現(xiàn)出研究的前沿性。研究主要經(jīng)歷了4個(gè)階段:波動(dòng)發(fā)展階段、慢速發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、穩(wěn)定發(fā)展階段。關(guān)于馬拉松領(lǐng)域的研究應(yīng)提高研究的前瞻性,及時(shí)利用先進(jìn)的技術(shù)手段與方法,預(yù)測(cè)馬拉松運(yùn)動(dòng)未來的開展?fàn)顟B(tài),讓研究更好的服務(wù)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.2 研究機(jī)構(gòu)、作者欠交流合作

我國馬拉松研究中,作者及機(jī)構(gòu)之間的合作網(wǎng)絡(luò)較疏,“閉門造車”現(xiàn)象普遍,主要形成了以蔡鐵良、曹慧娟等人組成的解放軍第174醫(yī)院研究團(tuán)隊(duì);于奎龍、吳長(zhǎng)穩(wěn)等組成的寶雞文理學(xué)院研究團(tuán)隊(duì);以鄒曉東為代表的揚(yáng)州市第一人民醫(yī)院團(tuán)隊(duì);朱政、陳佩杰為代表的上海中醫(yī)藥大學(xué)團(tuán)隊(duì)。與馬拉松有關(guān)的醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)作者之間合作較為成熟,在人文社科領(lǐng)域的研究,學(xué)者之間缺乏更加高效的合作交流,應(yīng)當(dāng)打破學(xué)科之間的壁壘,強(qiáng)調(diào)多學(xué)科、多單位的交叉合作研究,有助于學(xué)者之間摩擦出新的靈感。建議體育科學(xué)學(xué)會(huì)增加有關(guān)馬拉松專項(xiàng)研究的會(huì)議,給專家學(xué)者們搭建平臺(tái),互相交流研究成果與學(xué)術(shù)觀點(diǎn),集合不同專家學(xué)者的智慧來推動(dòng)馬拉松研究發(fā)展。

3.3 研究熱點(diǎn)與時(shí)俱進(jìn)

我國馬拉松領(lǐng)域研究經(jīng)歷了由主干到分支的發(fā)展,研究層次不斷深化,內(nèi)容不斷豐富。經(jīng)歷了由對(duì)馬拉松運(yùn)動(dòng)員及馬拉松訓(xùn)練的研究向馬拉松對(duì)于人的身體機(jī)能的研究再向馬拉松在宣傳城市文化、帶動(dòng)體育事業(yè)發(fā)展、城市生態(tài)構(gòu)建等方面的外延價(jià)值的研究的轉(zhuǎn)變,馬拉松賽事的營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng),賽事的品牌建設(shè),馬拉松與城市發(fā)展等熱點(diǎn)開始不斷出現(xiàn)。在今后的研究中要抓住時(shí)代的主旋律,不斷創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變角度,不斷提升馬拉松領(lǐng)域研究的深度與廣度,挖掘馬拉松更深更遠(yuǎn)的價(jià)值。

參考文獻(xiàn)

[1] 國辦發(fā).國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/

2014-10/20/content_9152.htm.2014-12-17.

[2] 馬拉松跑比賽前后的生理狀態(tài)[J].上海體育學(xué)院學(xué)報(bào),1959(2):42-49.

[3] 黃治.從比賽中談我國的馬拉松訓(xùn)練[J].中國體育科技,1981(8):36-39.

[4] 韓冬.優(yōu)秀女子馬拉松選手分段成績(jī)的灰色關(guān)聯(lián)分析[J].中國體育科技,1996(9):59-60.

[5] 易玉玲.優(yōu)秀馬拉松運(yùn)動(dòng)員比賽全程速度分配特征的研究[J].北京體育大學(xué)學(xué)報(bào),1994(S2):52-56.

[6] 高云秋,陸慧媛,周一芬,等.我國馬拉松運(yùn)動(dòng)員心臟體積測(cè)量[J].北京體育學(xué)院學(xué)報(bào),1980(2):36-39.

[7] 陸紹中,喬居庠,王淑云,等.我國優(yōu)秀馬拉松、中長(zhǎng)跑和自行車運(yùn)動(dòng)員呼吸循環(huán)機(jī)能的研究[J].體育科學(xué),1981(1):44-51.

[8] 楊奎生,秦孝梅,尤春英,等.中長(zhǎng)跑和馬拉松運(yùn)動(dòng)員的乳酸閾研究[J].體育科學(xué),1991(6):45-47,44,78.

[9] 席翼,張秀麗,胡揚(yáng),等.中國優(yōu)秀馬拉松運(yùn)動(dòng)員ACE基因I/D多態(tài)性頻率分布特征[J].中國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,2006(4):391-394.

[10]于奎龍.我國女子馬拉松項(xiàng)目的競(jìng)技現(xiàn)狀、存在的主要問題及其對(duì)策研究[D].云南師范大學(xué),2006.

[11]黃治.從比賽中談我國的馬拉松訓(xùn)練[J].中國體育科技,1981(8):36-39.

[12]韓冬.優(yōu)秀女子馬拉松選手分段成績(jī)的灰色關(guān)聯(lián)分析[J].中國體育科技,1996(9):59-60.

[13]翟豐.優(yōu)秀馬拉松運(yùn)動(dòng)員比賽速度分配與模式建立的研究[J].天津體育學(xué)院學(xué)報(bào),2006(1):63-66.

[14]宗華敬.馬拉松、長(zhǎng)跑項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練理論的發(fā)展動(dòng)向[J].天津體育學(xué)院學(xué)報(bào),2001(2):9-11.

[15]于奎龍.我國女子馬拉松項(xiàng)目的競(jìng)技現(xiàn)狀、存在的主要問題及其對(duì)策研究[D].云南師范大學(xué),2006.

[16]張登峰.馬拉松賽事對(duì)城市發(fā)展的影響[J].體育文化導(dǎo)刊,2011(11):12-14,20.

[17]耿延敏,劉定一.國際馬拉松賽對(duì)城市軟實(shí)力的影響研究[J].體育文化導(dǎo)刊,2012(6):86-89.

[18]徐衛(wèi)華,趙克,王誦詩,等.競(jìng)賽表演市場(chǎng)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作用的調(diào)查研究——以廈門國際馬拉松賽為例[J].中國體育科技,2004(1):25-27.

[19]靳英華,原玉杰.北京國際馬拉松賽的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益分析[J].北京體育大學(xué)學(xué)報(bào),2008(11):1445-1447.

[20]張守元.提升廈門國際馬拉松賽事品牌的對(duì)策研究[J].體育科學(xué)研究,2009,13(1):4-6.

[21]陳光花,王建民,覃明予.生態(tài)圈視角下的馬拉松賽事移動(dòng)服務(wù)研究[J].工業(yè)設(shè)計(jì)研究,2016(00):6-11.

[22]路毅.馬拉松熱的文化探源[J].體育文化導(dǎo)刊,2017(1):57-60,64.

[23]卞鵬強(qiáng),董林,姜夢(mèng)金,等.我國線上馬拉松的發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策研究[J].河北體育學(xué)院學(xué)報(bào),2017,31(5):45-48.