空間圖式:沉浸式虛擬現實促進地理空間認知

沈夏林 楊葉婷

[摘? ?要] 地理空間的宏觀性超越了人類感知能力的范圍,造成地理教學普遍存在脫離情境和經驗的問題,沉浸式虛擬現實(IVR)為此提供了模擬體驗,但其學習效用和內在機制并不明確。研究考察了沉浸感與學習動機、在場感與具身關切、圖式與概念生成三對關系;設計了課堂實驗檢測IVR和視頻兩種場景下的學習差異,從學習體驗和認知兩方面對實驗結果進行分析,發現IVR在空間在場、深度知覺和圖式化過程中存在優勢;討論了IVR材料忠實于客觀和人為選擇性建構之間的矛盾,認為符合圖式原則是考量選擇性建構的一個依據。文章從地理空間思維的角度詮釋了具身的意蘊,繼而以具身認知的思想賦予了情境學習以新內涵。

[關鍵詞] 地理空間; 在場感; 圖式; 具身認知; 沉浸式虛擬現實

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 沈夏林(1979—),男,浙江嵊州人。高級實驗師,博士,主要從事虛擬環境下的具身學習研究。E-mail:sxl@zjnu.cn。

一、引? ?言

地理課程多涉及對地理空間的認知,如天體、大氣、地形等,但是,地理空間作為宏觀現象,其空間與時間上的巨大跨度,超越了人類直接感知的范圍,盡管教學中已采用不同具象程度、不同感知通道的媒體,脫離情境、脫離經驗仍是困擾地理教學的問題[1]。沉浸式虛擬現實(Immersion Virtual Reality,IVR)技術具有高沉浸性的優勢。由于近年消費級頭盔顯示器的量產化,IVR設備成本大幅下降,加上第三方應用和資源的豐富,已經具備了在常規課堂中應用的可能,出現了一些包括地理在內的教學應用研究,如:以IVR系統感知宏觀生態系統有助其科學概念的形成[2];將谷歌街景用于地理空間學習提升學習動機[3];通過IVR在二維、三維等高線和實境轉換中享受到“地圖樂趣”[4],等等。

然而,也有研究表明,虛擬現實并非必然促進學習[5],IVR在地理宏觀空間認知中的共性優勢、建基于什么樣的機制等問題并未明確,為此,本文將針對IVR在宏觀空間概念學習中的問題,開展理論分析,設計課堂教學實驗,試圖揭示通過IVR促進宏觀空間概念建構的機制。

二、理論框架

(一)沉浸感與動機

地理現象在空間尺度上具有宏觀性,在時間跨度上具有長期性,如太陽系直徑達到2光年以上,圍繞太陽公轉周期最短的水星也達到了88天,遠遠超過了人類直接感知的范圍。視頻、三維動畫和圖形圖像等媒體,將宏觀地理現象以學習者視覺上可觀察的方式呈現,盡管解決了地理現象的時空尺度限制,但難以為學習者營造知識建構的情境,以致在基本地理概念的形成上實質是記憶的過程,是一種從“概念到概念”的學習,缺乏形成科學思維的感知通道,從而也難以讓學習者沉浸其中——地理課經常被認為是枯燥的“地圖課”[4]。基本地理概念作為推理和知識創新的基礎,對學習者影響的深度超出了概念本身的意義。

IVR為基本地理概念的形成提供了可行的感知通道。沉浸性是IVR的基本技術特性,巴(Bae S)等人以自我參照表征和客體參照表征兩個概念解釋了學習者如何在IVR中形成沉浸感。前者指體驗者將自身作為參照點的視角來表征所在空間的位置,后者則在體驗者之外的框架內定位參照點[6]。如虛擬漫游中的第一人稱視角即為自我參照表征;第三人稱視角為客體參照表征——通常以體驗者后上方的一定距離內的視角獲取空間信息。除了感知真實性——體驗者對媒介所表現的世界與現實世界之間合理性、準確性和相似性的判斷,實證研究表明,自我參照表征比對象參照表征具有更高的沉浸性[7]。IVR作為自我參照的空間表征,場景跟隨體驗者視點轉換,場景深度和距離同步變化,相比對象參照表征的3D視頻,IVR使學習者具有更高的沉浸性,營造更“真實”的學習情境,從而提升學習動機。

沉浸感可以通過心流體驗進行測量。心流體驗指個人精神力完全投入某項活動上的狀態,主要表現為注意力高度集中、充滿愉悅感、引發好奇心、感到時間飛逝等狀況[8]。心流體驗已經成為了解學習者使用信息技術工具狀態的一個有效測量工具。

(二)在場感與具身認知

IVR的學習效用通常以在場感(Sense of Presence)解釋:IVR應用的目標是創造在場感,使體驗者形成身在虛擬環境中的錯覺,形成人類感官與虛擬輸入、輸出之間的匹配[9]。在場感包含空間在場與社會在場,空間在場指用戶將其感覺來源歸因于虛擬環境的意識狀態,社會在場則為“與某人在場”的錯覺,指獲知他人心智、意圖和感官印象的程度[10]。IVR的技術特性使體驗者“身在其中”地經歷地理事件,如模擬宇航員遨游太空,這為地理學習提供了理想的學習情境。實證研究表明,同等條件下,IVR比視頻等媒體能引發更高的在場感[11]。但是,在場感并不必然導致地理學習的發生。

安(Ahn)等人認為,人們對地理事件認識不足的原因主要在于兩方面[11]:首先,地理事件往往不能被直接觀察到;例如,海水PH值持續降低正破壞整個海洋系統,但這種嚴重后果難以引發人們的認同,因為他們很少有機會親自看到海洋酸化對海洋生物的影響。其次,許多地理事件發生在緩慢、漸進的過程中,其漫長的時間跨距容易使人們忽視問題的嚴重性。為此,安提出了平行中介模型——由具身體驗并行空間在場,在其實驗中,以IVR構建海洋生態場景,讓被試化身為珊瑚,感受海洋酸化和人類行為帶來的影響。實驗發現,這種方式有效增加了對地理和環境問題的參與度,當人們從親歷者的角度看問題時,會導致自我和他人形成心理重疊,從而產生親密感和同理心。

具身體驗反過來又提升了在場感,IVR以化身示能性為體驗者提供了身體歸屬于虛擬場景的幻覺,從而發生“身體轉換”,研究發現,當體驗者僅以視覺方式看到作為化身的外部實體被觸摸,就能形成自己身體被觸摸的感覺,大腦將身體歸屬的感知賦予被觸摸的可見實體,這種身體轉換的錯覺已經被經典的橡膠手假肢實驗所證明[12]。雖然視頻圖像也被證明具有身體轉換效應[13],但IVR具備更強烈的身體遷移錯覺。在安的IVR實驗場景中,當漁網觸及珊瑚礁時,實驗者僅僅用手指輕戳被試,被試即產生了強烈的身體代入感,感到自己的身體正遭受痛苦體驗,激發起了自然與自我之間的聯系,舒爾茨(Schultz)等人將這種現象描述為自我中的自然融入(Inclusion of Nature in Self,INS)[14]。

以心流體驗、滿意度、認知三個模塊的問卷作為檢測工具。心流體驗采用皮爾斯(Pearce J)等人開發的量表,檢測學習者在持續使用信息技術工具時投入其中的狀態,包括控制感、沉浸感、愉悅感、專注度等信息[27],共8個題目。滿意度采用楚(Chu H)等人的學習模式滿意度量表[28],檢測學習者對學習方式的認可程度,共7個題目。兩者編制為一套問卷,以李克特5點計分,其中“1”表示非常不同意,“5”表示非常同意。認知檢測根據“宇宙中的地球”教學內容而編制,用于檢測學習者的知識掌握情況,從單元檢測、月考試卷中選擇了與該課內容相關的若干題目,經高校學科教學論專家與高中一線教師討論、修正,最終確定8個選擇題和7個綜合題組成測驗問卷。進一步以安德森教學目標分類的認知過程維度,將試題分成記憶、理解、應用三種類型,并對題目賦分,選擇題為每題3分,綜合題每題2~4分。

(四)被試和過程

從浙江省某中學高一年級的20個班級中,選取同一位教師任教的、地理成績相近的兩個班級學生為被試,分別作為實驗組(44人)和對照組(47人)。并將該年級最近一次的地理月考成績作為參照,檢測兩個班級學生知識儲備狀況,排除先前經驗的影響。經獨立樣本t檢驗,發現:實驗組平均成績(M=79.55,SD=6.663)與對照組(M=79.70,SD=6.423)接近,兩者沒有顯著差異(t=-0.114,p=0.909>0.05)。因而,兩組樣本有效。

在實驗開始前,對實驗組的學生進行了虛擬現實頭盔使用的培訓,使學生熟悉設備的基本使用方法,并提供了“細胞”“三峽船閘”兩個與課程內容無關的IVR資源,給予學生充分的時間體驗,以消除由于新鮮感對實驗帶來的可能影響。

實驗中,兩個班級分別安排了連續兩節課的時間開展本項內容的學習并完成實驗任務。由同一位教師對兩個班級授課,在引出課堂教學主題、了解基本概念后,實驗組學習通過IVR頭盔體驗太陽系遨游的場景,過程約7分鐘,在此期間允許重復體驗;對照組通過教室大屏幕觀看視頻進行體驗,重復觀看兩次。其余如教學內容、學習組織方式、學習時間等因素,兩個班級完全一致。教學和體驗過程約50分鐘,此后,花費約30分鐘完成課堂檢測并填寫問卷,問卷材料當堂上交。

實驗結束后,安排了約10分鐘時間,讓對照組使用IVR設備重新體驗太陽系場景,實驗組學生觀看視頻,以此消除可能的不良影響。

四、實驗結果

(一)學習體驗結果

對學生的心流體驗數據進行獨立樣本t檢驗,發現實驗組的均值(M=38.12,SD=2.978)高于對照組(M=35.93,SD=5.882),兩者差異具有顯著性(t=2.184,p=0.032<0.05),即實驗組學生的心流體驗優于對照組。對學生的滿意度數據進行獨立樣本t體驗,發現實驗組的均值(M=33.23,SD=3.131)高于對照組(M=31.15,SD=5.526),兩者差異具有顯著性(t=2.165,p=0.033<0.05),即實驗組學生的學習滿意度高于對照組。學習體驗結果支持本研究的第一個假設:IVR能為地理空間學習帶來更高的沉浸感和在場感。

(二)認知檢測結果

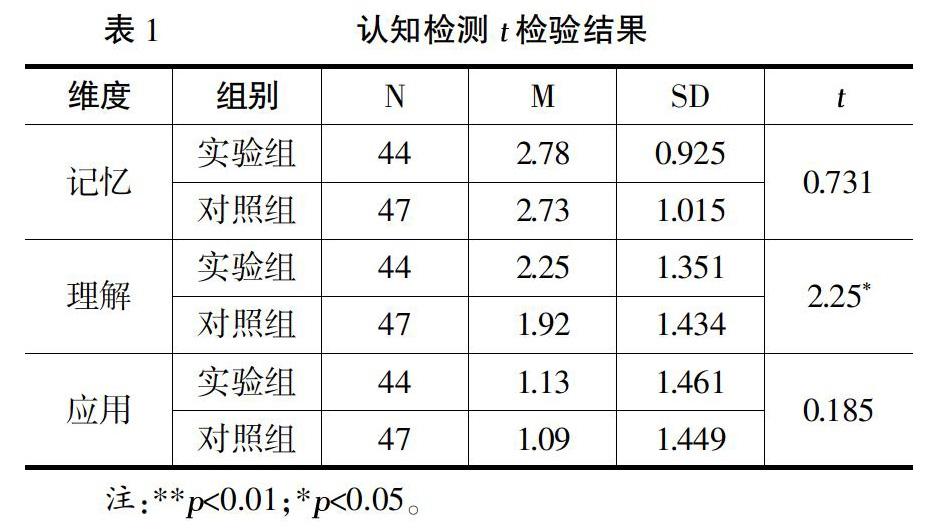

對實驗組和對照組學生的認知檢測結果以記憶、理解、應用三個維度進行區分,并分別進行獨立樣本t檢驗,數據見表1。

(1)記憶維度上,實驗組均值(M=2.78,SD=0.925)略高于對照組(M=2.73,SD=1.015),但兩者差異不具顯著性(t=0.731,p=0.465>0.05)。

(2)理解維度上,實驗組均值(M=2.25,SD=1.351)高于對照組(M=1.92,SD=1.434),兩者差異具有顯著性(t=2.563,p=0.011<0.05)。

(3)應用維度上,實驗組均值(M=1.13,SD=1.461)高于對照組(M=1.09,SD=1.449),但兩者差異不具有顯著性(t=0.185,p=0.854>0.05)。

因而,認知檢測結果在理解維度上印證了本研究的第二個假設——IVR能為地理空間的學習帶來更好的認知效果。但是,在記憶和應用維度上不支持該假設。

五、分析與討論

(一)從地圖課到現場課

心流體驗結果表明,IVR引發了學習者更強烈的沉浸感和在場感,其原因可能在于學習者產生了位置轉換和身份轉換的錯覺。

位置轉換錯覺。實驗組的學生在佩戴頭盔體驗時,未經提示而自發地轉動頭部,從不同的方向觀察空間場景,頭盔和手機的位置傳感器模擬了這種功能:一旦學習者進入虛擬場景,其前后、上下360度動態圖像的位置將“鎖定”,根據體驗者視角變化動態地呈現相應方位的101度畫面(實驗所用頭盔視場角為101度,大于人類約100度的雙眼極限視場)。通過這種方式,為體驗者提供了以自我為參照的第一人稱視角,從而以視覺反饋營造“我能”的自主感,以及“我在其中”的歸屬感[12]。自主感和歸屬感被認為是決定空間在場的兩大因素,甚至優先于圖像保真度,這在虛擬現實游戲研究中已經得到證實——即使圖像保真度不高,仍能讓體驗者沉浸其中[20]。通過這種方式,IVR體驗者猶如置身太空,產生強烈的空間在場感,也即位置轉換的錯覺。而大屏幕投影的視頻既不具備如此寬廣的視場角,也不具備自我參照表征的視覺互動。

身份轉換錯覺。IVR以自我為參照的第一人稱視角,也使體驗者猶如被拉入到宇宙空間場景中,產生了“近身空間”效應。近身空間指位于人體可及范圍的物理空間[29],生物體對位于近身空間的對象具有更敏感的反應,這種現象具有進化意義:攻擊距離內的捕食者更具有威脅性和緊迫性,遠距離的對象則只要保持識別、觀察即可。IVR的近身空間效應增強了體驗者的感知敏度,使其“化身”為宇航員,以宇航員的具身關切應對場景中的地理問題,由此產生身份轉換的錯覺。

此外,感知通道給予學習者有關太陽系原始、一手的信息,相比間接認知,其信息量完整而豐富,這是知識發現及個性化學習的前提。感知作為人類認知系統的基底層通道,以身體“嵌入”太空情境進行體驗,這種記憶本身是深刻的。IVR的地理空間體驗,不僅使地理教學從“地圖課”轉變為“現場課”,通過虛擬化身還將對地理問題的關切“嵌入”其中,這種轉換從學習滿意度上再次得到印證。

(二)從深度知覺到圖式化

在認知檢測中,實驗班在理解維度上表現出優勢,其原因可能在于IVR與視頻學習者在深度知覺和圖式化過程中的差異。

首先,IVR具備深度知覺優勢。人類視覺本身在三維世界中進化而來,雙眼視差及對由頭部細微運動所形成圖像序列的連續知覺形成了對景深的感知。IVR模擬了深度知覺原理——根據人眼視角的微小變化提供不同視差的連續圖像,這也是視頻幀率和屏幕刷新率影響三維影像質量的原因,兩者決定了每秒鐘呈現不同視差圖像數量的能力(本實驗所用視頻為每秒30幀,手機屏幕和計算機屏幕刷新率均為60Hz)。而視頻則已經是一種二維化的圖像序列,無法形成人眼的景深錯覺。

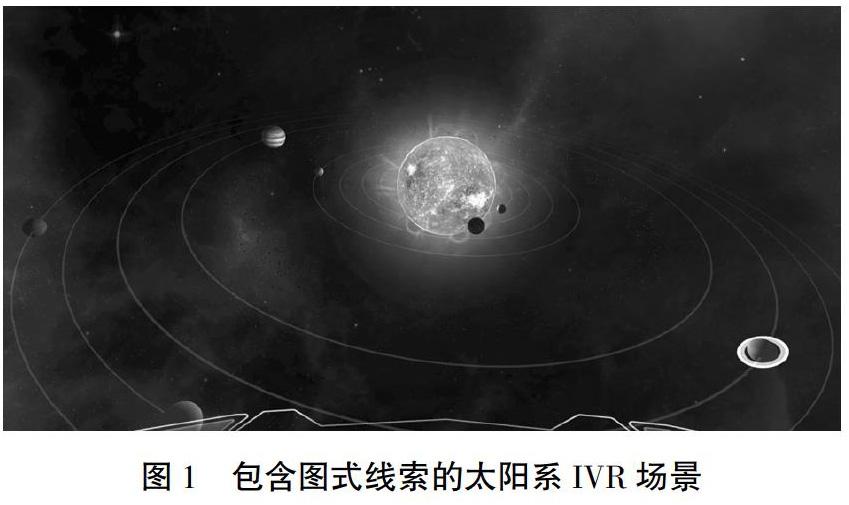

圖1? ?包含圖式線索的太陽系IVR場景

其次,IVR感知和圖式化過程的融合有助于深度理解。實驗材料在模擬太陽系空間運動的基礎上,添加了“圖式線索”——如地軸、赤道、代表公轉軌道的虛線等輔助信息,這些線索在現實世界中并不存在。由于圖式是有關對象類屬信息集合的簡圖,這些輔助信息使本身不可見的關鍵線索顯性化,疊加于模擬真實的虛擬場景中,為體驗者建立圖式提供了良好的支架。如公轉軌道示意線,為多個行星同時運行中原本看似散亂的過程建立了序列,由此有助于建立對太陽系空間關系的邏輯認知,如圖1所示。并且,IVR這種感知信息和圖式線索共存的方式,將經典體驗式學習[30]中體驗和抽象兩個分離的階段融合到了一起,使學習者在不中斷體驗的狀態下進行圖式化(大衛·庫伯表述為抽象化),有助于學習者的深度理解。相比而言,利用視頻學習的被試,由于視頻內容的強信息性、低體驗性,其“圖式化”缺乏IVR體驗中被試所經歷的切身、不言而喻的理解基礎,實質上仍舊是一種記憶。

除此之外,我們認為,IVR體驗中深度知覺和圖式化過程融合的特征,同樣有助于長時記憶,但實驗結果中記憶維度的差異并沒有顯著性,原因可能在于短時記憶在認知檢測時仍在發揮作用,而使IVR體驗帶來的長時記憶優勢未能凸顯。但是,應用維度由于涉及更多的實踐因素,短短幾分鐘的課堂體驗尚未能引發具備顯著性的影響。

(三)從仿真到選擇性建構

虛擬現實建立于對真實世界的模擬,但并不是客觀重現,首先是由于技術發展的限度,尚無法對如此復雜的客觀世界建立精確的模型,因而通常采用增強目標對象的被感知性和忽略其他對象的方式進行近似模擬。這符合經濟性原則——僅僅關注于目標對象,以最少的投入產生所需的沉浸效果;也符合教學性原則——使學習者專注于目標對象而減少不必要的心智資源耗費。

“宇宙中的地球”教學目標要求學習者建立對地球所處宏觀空間及其關系的整體認知,并以此理解與之相關的地理現象的成因,如晝夜、季節的交替。但是,地球作為宏觀天體,在時空尺度上超越了人類感知的廣度與敏度:如果讓學習者在太空中的合適位置觀察,將看到地球以一種極緩慢的速度運行——自轉一周耗時24小時,完成一個公轉周期則達到365天;同時,由于太陽系廣袤的空間,肉眼實際上并不能看到多個行星圍繞太陽有序運行的場景。也即,觀察者并不能通過直接的視知覺建立空間關系的直觀模型。盡管天文學家確立天體運行軌道是依賴于長期觀察數據所建立的數學模型,而不是感知。但是,地理學習則需要從感知模型出發。因而,本實驗對所用材料采用了多種建構手段,如縮小太陽系的空間跨度,忽略復雜的宇宙背景,加快行星自轉和公轉的速度;更重要的是,為行星運行添加表示公轉軌道的示意線,為地球添加了地軸和赤道示意線,這些輔助線盡管在現實世界中并不存在,但有助于學習者感知到看似雜亂的行星運行的整體性,有助于認識地理現象與地球運動的關系。

選擇性建構的手法,在包括虛擬現實在內的教學資源開發中普遍存在,這似乎有悖于科學性原則,但如若僅僅是仿真,許多資源將失去學習效用。選擇性建構在獲得良好教學效果的同時,也存在著風險,尤其是虛擬現實,由于其強體驗性,學習者一旦形成錯誤認知,將難以消除其負面影響。因而,教學資源開發中人為建構和忠實于客觀這一對矛盾,是一個有待討論的問題。就本研究而言,我們認為,是否有利于圖式的生成是判斷選擇性建構合理性的依據,這為虛擬現實及地理教學資源開發提供了參考。

六、結? ?語

IVR在地理空間學習中具備如下顯著的優勢:首先,利用人類感官系統特性,以視知覺沉浸及自我參照表征營造空間在場,使學習者猶如置身于地理空間之中,產生位置轉換錯覺;通過近身空間效應,使學習者保持對認知對象的感知敏度,對地理空間問題施以第一人稱的具身關切,從而產生角色轉換錯覺。由此,使地理空間的學習由“地圖課”轉變為“現場課”。其次,IVR為地理空間認知保留了深度知覺信息,盡管僅僅是模擬的信息,但這種信息是個性化學習的來源,同時也是知識結構化的感知基礎。最后,圖式線索和感知情境的融合,使學習者在不中斷體驗的情況下進行圖式化,使圖式化過程順暢而深刻,有助于學習者的深度理解。因而,本研究從地理空間思維的獨特角度詮釋了具身認知的內涵,繼而以具身認知思想賦予了情境學習以新的意蘊。

此外,基于研究所使用材料的性質,進一步討論了虛擬現實究竟應該忠于客觀,還是允許人為的選擇性建構。從技術發展、經濟性和教學性原則考量,人為的選擇性建構無可避免,業已成為教學資源開發的共同問題,選擇性建構在促進教學目標達成的同時,伴隨著科學性風險,這是一個值得關注的問題,而是否符合圖式原則是選擇性建構的考量依據。

[參考文獻]

[1] DIMENTO J, DOUGHMAN P. Climate change: what it means for us, our children, and our grandchildren[M]. Cambridge: MIT Press, 2014:1-14.

[2] DEDE C, GROTZER T, KAMARAINEN A, et al. EcoXPT: designing for deeper learning through experimentation in an immersive virtual ecosystem[J]. Educational technology & society, 2017, 20(4): 166-178.

[3] CARLOS C C, SAOR?魱N J L. Geospatial google street view with virtual reality: a motivational approach for spatial training education[J]. ISPRS international journal of geo-information, 2017, 6(9): 261.

[4] SASINKA C, STACHON Z, SEDLAK M, et al. Collaborative immersive virtual environments for education in geography[J]. ISPRS international journal of geo-information, 2019, 8(3): 1-25.

[5] MAKRANSKY G, TERKILDSEN T S, MAYER R E, et al. Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning[J]. Learning and instruction, 2019(4):225-236.

[6] BAE S, LEE H, PARK H, et al. The Effects of egocentric and allocentric representations on presence and perceived realism: tested in stereoscopic 3D games[J]. Interacting with computers, 2012, 24(4): 251-264.

[7] BERNATCHEZ M, ROBERT J M. Impact of spatial reference frames on human performance in virtual reality user interfaces[J]. Journal of multimedia, 2008(3): 19-32.

[8] 柳瑞雪,任友群.沉浸式虛擬環境中的心流體驗與移情效果研究[J].電化教育研究, 2019,40(4): 99-105.

[9] CUMMINGS J J, BAILENSON J N. How immersive is enough? a meta-analysis of the effect of immersive technology on user presence [J]. Media psychology, 2016, 19(2): 272-309.

[10] KIM S Y S, PRESTOPNIK N, BIOCCA F A. Body in the interactive game: how interface embodiment affects physical activity and health behavior change[J]. Computers in human behavior, 2014(36):376-384.

[11] AHN S J G, BOSTICK J, OGLE E, et al. Experiencing nature: embodying animals in immersive virtual environments increases inclusion of nature in self and involvement with nature[J]. Journal of computer-mediated communication, 2016, 21(6): 399-419.

[12] 張靜,陳巍,李恒威.我的身體是“我”的嗎?——從橡膠手錯覺看自主感和擁有感[J].自然辯證法通訊,2017(2): 51-57.

[13] PRESTON C, NEWPORT R. How long is your arm? Using multisensory illusions to modify body image from the third person perspective[J]. Perception, 2012, 41(2):247-249.

[14] SCHULTZ P W, TABANICO J. Self, identity, and the natural environment: exploring implicit connections with nature[J]. Journal of applied social psychology, 2007, 37(6):1219-1247.

[15] 康德.純粹理性批判[M].藍公武,譯.北京:商務印書館,2017.

[16] 皮亞杰.發生認識論原理[M].王憲鈿,譯.北京:商務印書館,1981.

[17] LAKOFF G, JOHNSON M. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought[M]. New York: Basic Books, 1999.

[18] 沈夏林,鄧倩,劉勉.智慧課堂學習體驗:技術賦能身體圖式的喚起[J].電化教育研究,2019,40(9):75-82.

[19] CROFT W, CRUSE D A. Cognitive linguistics [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[20] GREGERSEN A. Generic structures, generic experiences: a cognitive experientialist approach to video game analysis[J]. Philosophy & technology, 2014(2): 159-175.

[21] 王寅.認知語言學[M].上海:上海外語出版社,2006.

[22] 李其維.“認知革命”與“第二代認知科學”芻議[J].心理學報,2008(12):1306-1327.

[23] HOFFMANN M, MARQUES H, ARIETA A, et al. Body schema in robotics: a review[J]. IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, 2010(4): 304-324.

[24] 盧瑞,賈奮勵,田江鵬,等.意象圖式在地圖符號結構生成中的應用研究[J].地球信息科學學報,2016(6):758-766.

[25] PARONG J, MAYER R E. Learning science in immersive virtual reality[J]. Journal of educational psychology, 2018, 110(6):785-797.

[26] VIRGINIA J, FLOOD, FRANCOIS G, et al. Paying attention to gesture when students talk chemistry: interactional resources for responsive teaching [J]. Journal of chemical education, 2015, 92(1): 11-22.

[27] PEARCE J, AINLEY M, HOWARD S. The ebb and flow of online learning[J]. Computers in human behavior, 2005, 21(5):745-771.

[28] CHU H C, HWANG G J, TSAI C C, et al. A two-tier test approach to developing location-aware mobile learning systems for natural science courses[J]. Computers & education, 2010, 55(4): 1618-1627.

[29] BUFACCHI R J, IANNETTI G D. An action field theory of peripersonal space[J]. Trends in cognitive sciences, 2018(12):1076-1090.

[30] 大衛·庫伯.體驗學習:讓體驗作為學習與發展的源泉[M].王燦明,朱水萍,譯.上海:華東師范大學出版社,2008.