涪陵二期某區塊頁巖氣井氣測校正方法

王蔭良 (中國石化江漢石油工程有限公司測錄井公司,湖北 潛江 433123)

1 氣測特征異常現象

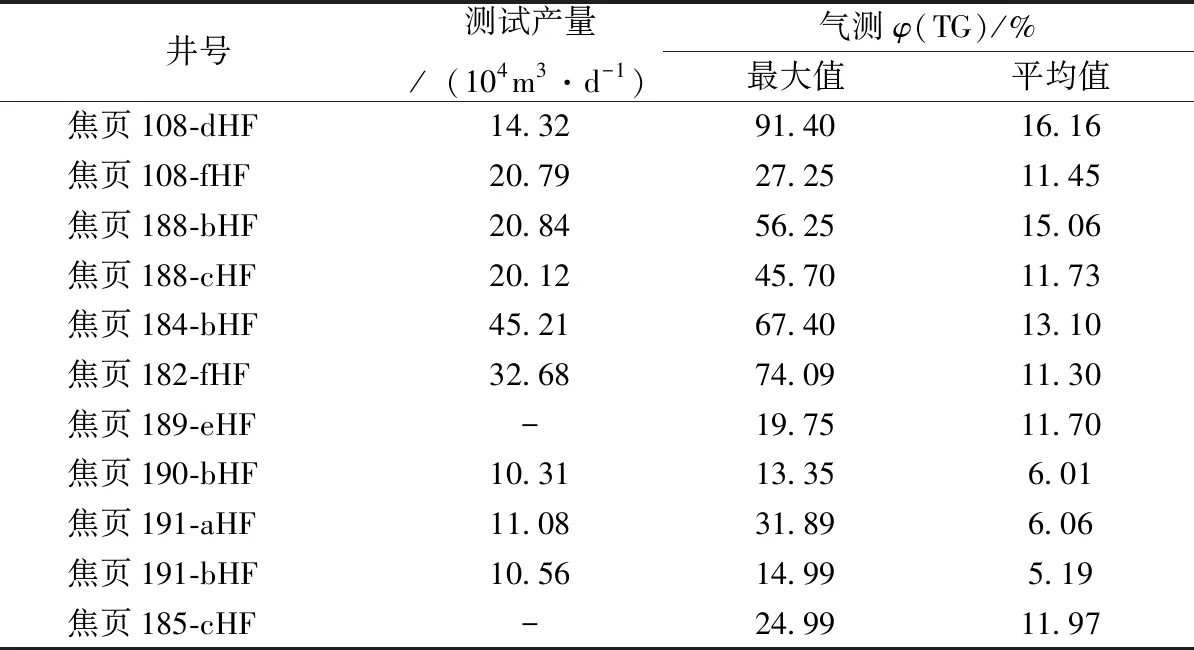

涪陵頁巖氣田已開發多年,目前已積累了數百口氣測錄井資料[1~3]。通過大量的數據對比發現,在涪陵一期主體箱狀背斜構造穩定區內所鉆井大多為高產井,巖心實驗室分析和測錄井測試等資料解釋均呈現出高壓、高產、高孔隙的良好頁巖氣儲層特征[4~12],目的層水平段氣測全烴體積分數φ(TG)平均值普遍達15%左右,氣測顯示的分異性不明顯。而在二期產建區域,受頁巖儲層自身品質及保存條件差異較大的客觀因素影響,高、中、低產井均較為常見,氣測錄井資料顯示主力目的層段平均氣測φ(TG)從5%~18%,區間跨度較大,分異性明顯。理論上由于氣測錄井是連續監測的,且被鉆頭破碎的頁巖會釋放出幾乎所有的游離氣和部分吸附氣,在單井鉆探過程中,在其他因素不變的情況下,縱向上具備較好的可對比性,對于識別有利頁巖層段有較強的指示作用。但精細對比研究后發現,普遍存在氣測顯示與儲層品質不匹配現象。例如涪陵二期某區塊焦頁184平臺某井3743~3929m井段測井解釋含氣飽和度為64.2%、孔隙度為4.7%、總有機碳質量分數w(TOC)為4.5%,綜合評定為Ⅰ類的頁巖氣儲層井段,氣測顯示φ(TG)為9.6%;而含氣飽和度為56.2%、孔隙度為4.0%、w(TOC)為3.3%,綜合評定為Ⅱ類的頁巖氣儲層井段,氣測顯示φ(TG)為10.8%;高于上述Ⅰ類頁巖氣儲層井段,即表現出高氣測全烴體積分數差品質、低氣測φ(TG)好品質的倒轉現象。同時,通過該區塊不同井目的層段氣測φ(TG)平均值與各測試產量的對應性(見表1)看,存在部分氣測顯示相似的井,測試產量卻相差極大,甚至出現測試產量明顯增加,氣測φ(TG)卻降低的逆向變化。

表1 單井氣測全烴體積分數與產量對比

2 氣測影響因素分析

根據氣測錄井原理,對氣測顯示值造成影響的因素較多[13~15],如鉆頭尺寸、轉盤轉速、鉆壓、鉆井液密度及黏度、儀器脫氣效率等均會影響氣測φ(TG)的大小。分析認為,上述因素的共同作用使涪陵二期某區塊氣測φ(TG)無法真實體現地質體本身的品質差異,造成單井連續剖面可對比性差。

筆者對該區塊氣測數據進行了大量統計,以鉆頭尺寸相同、目的層位一致的井作為研究對象,同時規避異常工況、異常設備所記錄的氣測φ(TG),選取了鉆壓、泵速、轉盤轉速、鉆井液密度及鉆井液黏度等可量化的十余項影響因素,開展了單因素回歸,分析得出鉆時(t)、鉆井液排量(Q)、鉆井液密度(ρ)和鉆井液漏斗黏度(μ)4項因素與氣測φ(TG)具有相對較強的相關性(見圖1),因此在建立上述4項因素基準值的前提下明確其偏差量,再通過建立校正公式求取氣測φ(TG)。

3 氣測校正模型

根據涪陵二期某區塊現有的20余口井的鉆探資料進行統計,得到目的層平均鉆時為8min/m,平均鉆井液密度為1.7g/cm3,平均鉆井液漏斗黏度為76s,平均鉆井液排量為25L/s,以上述4項因素的平均值為基準值,同時為明確各因素對氣測全烴體積分數的影響程度,開展多元數理統計分析(見圖2),其中自變量X1為鉆時,X2為鉆井液密度,X3為鉆井液漏斗黏度,X4為鉆井液排量,因變量Y為氣測φ(TG)。從分析結果來看,相關系數為0.677,表明自變量與因變量具有一定程度的相關性,F顯著性統計量P值為0.073,說明該回歸方程回歸效果較為顯著,各因變量t統計量的P值從X1到X4依次升高,且X1和X2的P值分別為0.065和0.070,均小于0.1,說明其顯著性水平較高,即φ(TG)與鉆時和鉆井液密度相關性較高,與鉆井液漏斗黏度其次,與鉆井液排量相關性最差。由于鉆時和鉆井液密度的P值均小于0.1,鉆井液漏斗黏度的P值為0.197(大于0.1小于0.2),鉆井液排量的P值為0.331(大于0.2小于0.4),表現出明顯的極差現象。因此,以鉆時和鉆井液密度作為影響氣測φ(TG)的Ⅰ級主控因素,鉆井液漏斗黏度作為Ⅱ級主控因素,鉆井液排量作為Ⅲ級主控因素,建立氣測φ(TG)校正模型:

(1)

式中:φ(TG)c、φ(TG)0分別為校正氣測全烴體積分數及原始氣測全烴體積分數,%。

4 模型檢驗

以式(1)建立的校正模型為基礎,隨機選取該區塊數口井開展氣測φ(TG)校正,并與氣測φ(TG) 進行對比,結果如圖3所示。

可以看出,φ(TG)c整體與測試產量關系更為一致,測試產量相差大的井,φ(TG)c相差也較大,區分度較為明顯。如188-cHF井、182-fHF井、184-bHF井的φ(TG)0差距不大而測試產量相差較大,說明這幾口井的原始氣測全烴體積分數受外部因素影響較大,無法真實反映地層屬性;191-aHF井、191-bHF井校正前、后氣測φ(TG)變化不大,反映出其氣測φ(TG)低并非是外部工程因素造成,而是其本身地質品質或保存條件較差導致。

5 應用

通過對目前搜集的涪陵二期某區塊已鉆井的氣測φ(TG)進行校正,建立了該區的氣測顯示分布圖(見圖4),可以看出,整個氣測高值區沿背斜脊線富集,向兩翼變差,其原因主要是該區為一個典型的狹長斷背斜,背斜構造高部位更易于頁巖氣儲層的內部運移成藏,且沿脊線裂縫較為發育,更易于釋放產能,同時遠離區域性斷層,保存條件也更佳;氣測φ(TG)在核部高部位向兩翼變差速率明顯快于低部位。

現階段已測試井產量呈現出沿背斜中軸線整體較高,兩側整體較低的現象,尤其是190、191平臺井區多為低產井,產量規律分布表現與圖4的分布規律極為接近,說明校正后的氣測φ(TG)在一定程度上可以較好地揭示所鉆目的層的品質,對全區優質目的層的平面分布位置也有較好的指示作用,同時對測試產能也起到了一定程度的預估作用。

6 結論

1)涪陵頁巖氣田普遍存在氣測φ(TG)無法真實反映儲層品質的現象,尤其涪陵二期產建區地質品質差異及產能差異相對較大,使得上述現象更為明顯。

2)通過多元數理統計分析,明確了影響研究區氣測φ(TG)的4項主控因素分別為鉆時、鉆井液密度、鉆井液黏度和鉆井液排量,建立了該區的氣測φ(TG)校正模型。

3)經校正后的氣測φ(TG)分布規律,與產能測試結果較為一致,較好地揭示了該區頁巖氣富集特征及鉆探目的層的儲層品質。