青主古詩詞藝術歌曲研究

【摘要】青主是一位“詩人”音樂家,他完成了學堂樂歌向真正藝術歌曲的轉變,并將古典詩詞與西方藝術歌曲相結合,對于中國古詩詞藝術歌曲的萌芽具有重要意義。本文以青主古詩詞藝術歌曲為例,分析其中古詩詞、歌曲旋律、鋼琴聲部三者的“融”與“諧”,以及鋼琴聲部的“塑造性”創作方式。

【關鍵詞】青主;古詩詞藝術歌曲;創作特征;鋼琴聲部

【中圖分類號】J631.3

【文獻標識碼】A

【文章編號】1002-767X( 2020) 01-0073-02

【本文著錄格式】靳瀟青主古詩詞藝術歌曲研究[J].北方音樂,2020,Ol( Ol):73-74

古詩詞藝術歌曲的一個重要創作特征就是鋼琴伴奏占據重要地位,為藝術歌曲結構中不可缺一的部分,并且與詩詞、旋律三者之間緊密聯系,依襯支撐。

一、詩詞與歌曲的結合

(一)“詩”與“歌”結構的一致

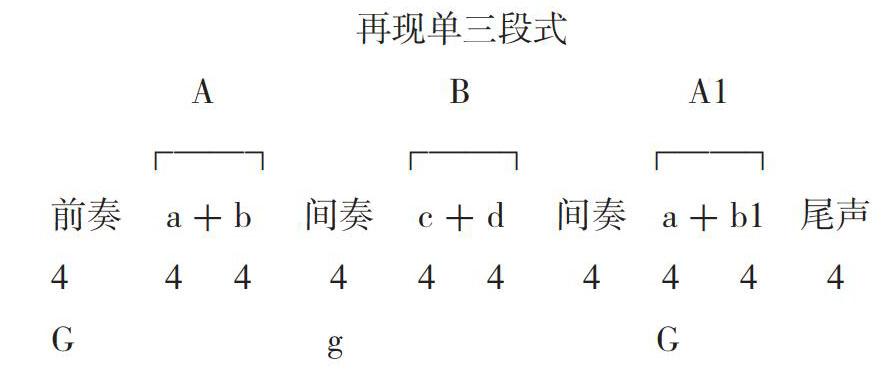

兩聲部的藝術歌曲《臉如花》則為再現單三段曲式結構,青主按照原詞兩段式的結構,將第一段的詞句反復重現,形成了三段式。歌曲結構較為規整,以4小節為一樂句。由此可見,青主不論對詩詞如何變化發展,都以遵循古詩詞的結構為原則。

三段關系緊密,連接緊湊。前奏、間奏與尾聲中的寫法和使用材料類同,這讓每段之間的銜接更加自然。B段在歌曲旋律寫作與織體形式上都與A段相同,并且從G大調轉入同名g小調,將A段“臉”“花”“笑”的美與悅帶人到了B段中“情”“重”的憂與愁。

(二)“詩”與“歌”節奏的一致

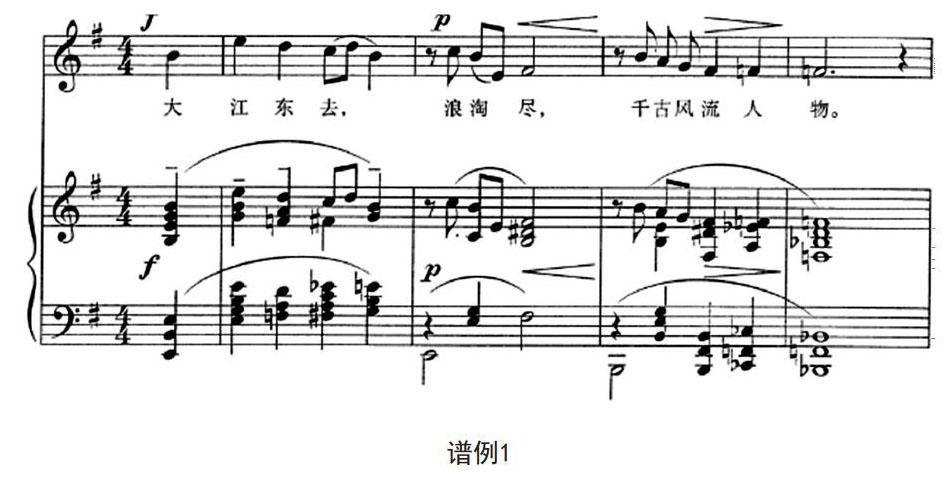

例如《大江東去》全曲就是以弱拍開始(見譜例1),把第二字“江”放在第一小節正拍上,后兩小節“浪淘盡”“千古風流人物”都用休止的半拍進入,好似有意將“大”“浪”“千”都錯開正拍點。若將詩詞正拍進入,則會顯得太過規矩呆板,與歌曲中英雄豪士的壯志不羈不相襯,也無法描繪出詩中的驚濤峭崖之景。

(三)“詩”與“歌”旋律的一致

青主在古詩詞藝術歌曲旋律的創作上,為達到與詩詞語句的共同起落發展,則較多地使用“依字行腔”旋律創作技法。 “依字行腔”為依照詩詞中單字的聲調變化決定曲調旋律的趨向,這是中國傳統音樂的重要創作手段之——。

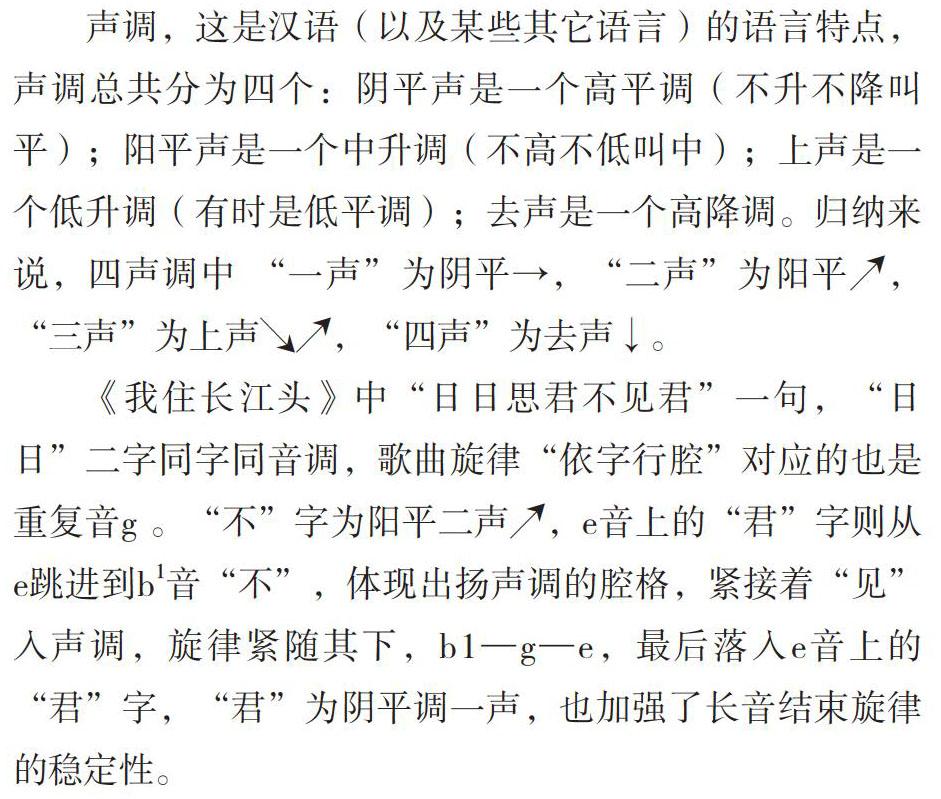

聲調,這是漢語(以及某些其它語言)的語言特點,聲調總共分為四個:陰平聲是一個高平調(不升不降叫平);陽平聲是一個中升調(不高不低叫中);上聲是一個低升調(有時是低平調);去聲是一個高降調。歸納來說,四聲調中“一聲”為陰平一, “二聲”為陽平↗,“三聲”為上聲↘↗,“四聲”為去聲↓。

《我住長江頭》中“日日思君不見君”一句, “日日”二字同字同音調,歌曲旋律“依字行腔”對應的也是重復音g。 “不”字為陽平二聲↗,e音上的“君”字則從e跳進到bl音“不”,體現出揚聲調的腔格,緊接著“見”人聲調,旋律緊隨其下,bl-g-e,最后落人e音上的“君”字, “君”為陰平調一聲,也加強了長音結束旋律的穩定性。

二、“琴”“歌”的相輔相成

古詩詞藝術歌曲中的鋼琴部分在作品的演繹中有著更重要的作用,青主對于歌曲中鋼琴聲部的創作是十分考究的,伴奏寫作精致,著重于與歌詞內容的融合。

(一)鋼琴織體與旋律的結合

1柱式和弦

《大江東去》這首作品鋼琴聲部沒有前奏的敘述,開篇鋼琴和聲樂旋律同時同拍,以e小調旋律進入,似長江水頃刻間奔流而來。歌曲的開始部分與西方歌劇中的“宣敘調”相似,用“說話”的方式歌唱,曲中依詞語的變化強弱,而旋律化節奏化。伴奏織體運用了一系列的柱式和弦與雙手八度的伴奏音型,鋼琴和聲的上聲部與演唱部分的旋律音相同。兩個聲部攜手發展,似在一起放聲“吟誦”。雙手強有力的八度和弦,配合主旋律上下起伏,營造出了氣勢磅礴、悲壯激越的形象,引領聽眾走進壯士豪宕意境之中,呈示出了原詞的豪邁氣質和壯闊畫面,也把詞人的豪情與英雄氣概表現得淋漓盡致。

2分解和弦

作為聲樂必唱經典曲目的《我住長江頭》,全曲從頭至尾采用六連音流動的分解琶音伴奏織體,猶如綿綿不絕的江水從遠處流入曲中,旋律優美連貫,悠長不斷。鋼琴聲部分為和聲、旋律加低音的三個聲部,上聲部采用弱位分解和弦琶音。三聲部的分解織體作為全曲的意境基調,塑造出鮮明的音樂形象,成為此首歌曲獨立表達意境和情緒變化不可缺少的組成部分。發揮出塑造性功能,表達出男女相思離恨、內心深深思念和期盼的情感氛圍,及長江奔流不息的氣勢。

3半分解和弦

古詩詞藝術歌曲《臉如花》中,鋼琴聲部左手以三拍子半分解和弦的織體音型貫穿全曲,右手運用三連音及附點的歌唱旋律,描繪出了一副畫卷,一位風度翩翩的公子輕步走過,手中搖曳著一把折扇,柔情脈脈地望著美麗少女。

(二)和聲的運用特征

1五聲縱合性和聲

所謂五聲縱合化,是指縱向的和弦音來自于橫向的旋律音,將旋律與鋼琴伴奏融為一體,以五聲調式中各類音程的縱合作為和弦構造基礎的和聲方式。這種和聲類型突顯出了民族五聲調式調性的特征。因此,此類和聲本身就帶有民族五聲性色彩,和弦音響很是新穎,并且五聲性縱向結構使其更具鮮明的動力性。青主的古詩詞藝術歌曲《紅滿枝》則是運用此民族化和聲創作手法,突出了五聲化民族風格。

“紅滿枝”這一句的旋律由cl級進下行到e,鋼琴聲部的半分解式和聲,就由旋律中的e-f—a1一c1音構成。

2三度疊置和弦變化

青主在一些古詩詞藝術歌曲的和聲寫作中,改變傳統三度疊置和聲,轉化為二度或者四度疊置等,減弱了傳統和聲功能,使和聲更具有特色性與色彩性。和弦以傳統三度疊置的結構方式為前提,為使和聲具有中國民族音樂風格,在原本三度疊置和弦的基礎之上,使用替代音而相應地改變和聲結構。青主常在作品中運用的手法是和弦轉位,六和弦與四六和弦的較多出現,相對弱化了傳統三度和弦的和聲功能。

例如歌曲《走來走去三百里》,青主運用了民族五聲E宮調式,I級一Ⅵ級是全曲的主要和聲進行,并且I級上的和聲多為轉位四六和弦,從而變化使用三度疊置和聲。(見譜例2)。

青主的美學觀念“向西方乞靈”,是其走在當時音樂界時代先端的體現。他不贊同學習西方、廢棄傳統,也不贊同頑固守舊、不懂變通,他認為應借鑒“西樂”來改造發揚“國樂”。在古詩詞藝術歌曲的創作方面,青主引入西方古典創作,并加入國樂的特色音樂元素。與西方藝術歌曲相同,以鋼琴為歌曲重要部分做為創作思想,青主學習西方鋼琴伴奏中常用的織體形態,塑造中國詩詞與音樂的結合魅力。合理運用西方音樂作曲技法,并與中國音樂傳達的文化蘊涵相結合,青主將其先進的音樂思想,在他所屬的那個時代展現。

參考文獻

[1]王力.詩詞格律[M].北京:中華書局,1999(1)

[2]青主.樂話·音樂通論[M].長春:吉林出版集團有限責任公司,2010(2).

[3]廖輔叔,廖崇向樂苑談往[M].北京:華樂出版社,1996(9)

[4]王希若青主古詩詞藝術歌曲研究[D].南京:南京藝術學院,2008

[5]朱長莉.青主古詩詞藝術歌曲鋼琴伴奏特征[J].交響——西安音樂學院學報,2014(33)