試論《金匱要略》中的五行學說

摘要:中國傳統醫學醫療體系的構建,是同哲學息息相關的。因此,從“五行”這一哲學概念切入來對傳統醫學進行認知,是切實可取的。在此前提下,本文擇《金匱要略》一書作為了解中國傳統醫學的窗口。此書中,張仲景利用五行可以同天地萬物相配這一特點,通過五行相生相勝的機制來認識疾病在人體中的變化,并據此提出了相應的治療方法。在具體論述中,本文則從五臟、五味、望色問診、方劑等方面對《金匱》中的五行學說進行了一個淺顯的探討。

關鍵詞:《金匱要略》;《黃帝內經》;張仲景;五行

近年的互聯網中,同傳統醫學相關的討論日漸甚囂塵上。在這熱議的浪潮中,不少人斥責傳統醫學缺乏現代科學邏輯。然事實并非如此,現代醫學的邏輯,是借由物理學、化學、生物學、解剖學等學科構建的;而傳統醫學的邏輯,是以傳統哲學為基礎的。在道、太極、天人感應、陰陽、五行、氣等哲學概念的浸潤下,傳統醫學在漫長的實踐中總結出了一套獨特的醫療知識體系。因此,以現代醫學的邏輯來認知傳統醫學,是有失公允的。所以,在試圖了解傳統醫學時,筆者選擇了“五行”這一哲學概念切入。

在這一前提下,筆者將目光投向了張仲景。生于東漢末年的張仲景醫術精湛,被后人尊為“醫圣”,其所著的《傷寒雜病論》亦是研習傳統醫學的必讀書目。然而此書面世后不久便散佚于世,著實令人嘆息。所幸此后有西晉太醫王叔和將《傷寒雜病論》的殘卷整理成十卷,又有宋代翰林學士王洙從蠹簡中發現《金匱玉函要略方論》,刊行于世。在此基礎上,二書繼續流傳演變,最終于今日形成了《傷寒論》和《金匱要略》兩書。其中,《傷寒論》主論外感寒熱,《金匱要略》主論內科雜病。此處,值得注意的是,《傷寒論》和《金匱要略》在數千年的時光中被反復傳抄、整理,故其反映的,并非純粹的張仲景的思想。但以此來探究五行學說與傳統醫學的關系,當是足夠的。

一、導論:五行略說

就書面所言時間而言,在筆者所見的諸多文獻中,最早提及五行的當是《尚書·夏書》中的《甘誓》。《甘誓》云:“有扈氏威侮五行,怠棄三正”[1]。值得注意的是,此處雖提及了五行,但并未說明五行為何物。因此,在對更符合人們認知的,以金、木、水、火、土為核心的五行進行探討時,許多學術成果都是以《尚書·洪范》為五行的起源的。《洪范》云:“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土”[2]。對此句,通常意義上的理解為此五者是構成天地萬物的基本元素。如《國語·鄭語》:“先王以土與金、木、水、火雜,以成百物”[3]。又如《孔子家語·五帝》:“孔子日:昔丘也聞諸老聃曰:‘天有五行,水火金木土,分時化育,以成萬物”[4]。在后人的構建中,這五種構成天地萬物的元素既相生又相勝,既相互依存又相互對立,形成了一個以“五”為核心的動力機制,推動著世界的形成、發展、轉變。在先賢看來,這套相生相克循環往復的機制可以投射在天地間的任何一物上。投射至天則是辰星、熒惑、歲星、太白、填星(或鎮星)[5];投射至地則是金、木、水、火、土;投射至人則是仁、義、禮、智、信[6];投射至空間則是東、南、西、北、中;投射至時間則是春、夏、秋、季夏(或長夏)、冬。

在談及五行對天地萬物的投射時,不得不提的是《禮記·月令》。在五行的統籌下,《月令》將天象、物候此類自然現象和政事、祭祀、行軍、農業等社會活動相結合,按孟春、仲春、季春、孟夏、仲夏、季夏、孟秋、仲秋、季秋、孟冬、仲冬、季冬十二個月劃分,對天子的行為做出了細致的規定,從而形成了一套完整的體系,用以協調天、地、人三者,使得自然法則和社會活動相互作用,從而達到自然時節與人類活動井然有序、和諧一體的目的,最終求得五谷豐登、國富民強這一碩果。《管子·五行》中:“人與天調,然后天地之美生”[7]一句,可謂是對此的概括。

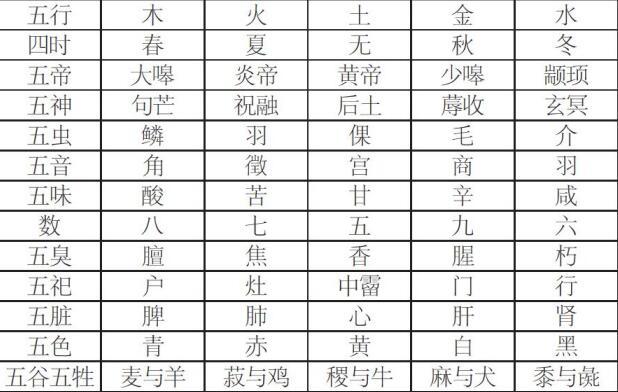

《月令》中的五行對應,用文字表述或顯繁瑣,故此處用一簡單的圖表展示。表中各元素按五行相生的順序排列:

由上表可見,《月令》中五行的衍生和配屬已經擴大到了一個相當驚人的地步(此處,筆者還省略了“天子居”“天子乘”“天子衣”等同天子直接相關的配屬),無怪先賢稱五行為構成天地萬物的基礎元素了。最后,需要說明的是,此處列出此表,一方面是想直觀的展示五行衍生、配屬的范圍之廣;另一方面,也便于在后文討論《金匱》中的五行學說時返回對照,蓋因《金匱》中所體現的五行同其配屬的對照,是同《月令》不同的。

二、《金匱》中的五行

在《金匱要略》之前,醫者們對如何將五行運用到醫學已經有了初步的探索。譬如《周禮·醫師》中的“四時皆有病疾,春時有痟首疾,夏時有癢疥疾,秋時有瘧寒疾,冬時有咳上氣疾。以五味、五谷、五藥養其病,以五氣、五聲、五色眡其死生”[8]一句。《周禮·醫師》對五行的運用,可以夏為例進行解析。癢疥疾,代指的是瘙癢疥瘡這一類的疾病。約在夏五月之后,陽氣達至頂峰,而后陰氣漸起,若此時人體同夏氣不和,則會五行不調,水氣沴火,導致瘙癢疥瘡等病。簡言之,便是人的疾病源自體內五行的失衡。應對此疾的方法則為五味食甘,五谷食稷。蓋因甘、稷屬土,土克水,這便是“攻其贏”;又有火生土,補足五行火氣,此為“養其不足”。

在《金匱》前,擁有比較成熟的五行醫學思想的,當為《黃帝內經》。《內經》中《素問·陰陽應象大論》一章載:“東方生風,風生木,木生酸,酸生肝……在藏為肝……在音為角……在味為酸……在色為蒼……南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心……在藏為心……在音為徵……在味為苦……在色為赤……中央生濕,濕生土,上生甘,甘生脾……在藏為脾……在音為宮……在味為甘……在色為黃……西方生燥,燥生金,金生辛,辛生肺……在藏為肺……在音為商……在味為辛……在色為白……北方生寒,寒生水,水生咸,咸生腎……在藏為腎……在音為羽……在味為咸……在色為黑……” [9]。又有“肝生筋,筋生心……心生血,血生脾……脾生肉,肉生肺……肺生皮毛,皮毛生腎……腎生骨髓,髓生肝”。[10]

基于此,可用表格展示出《內經》中五行的衍生和配屬。此處,同樣按五行相生的順序排列。

將此表同前文提及《月令》相對照,不難發現,《內經》中的五行配屬已同《月令》中大不相同了。而《金匱》中的五行思想,大多繼承自《內經》。

下面,便是具體討論《金匱要略》中的五行思想了。在談及此的諸多學術成果中,《金匱》首篇的“十七句”是被討論最多。此“十七句”為:“酸入肝,焦苦入心,甘入脾。脾能傷腎,腎氣微弱,則水不行;水不行,則心火氣盛,則傷肺;肺被傷,則金氣不行;金氣不行,則肝氣盛。故實脾,則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法,實則不在用之”[11]。

上引諸字所體現的五行與五味、五臟的對應關系,與上文所言的《內經》是相同的。脾能傷腎,蓋因土克水;水弱不足克火,則火勝;肺屬金,火克金,故火勝傷肺;肺傷而金氣不足,金不足克木,則木氣過勝。經過這一系列基于五行相生相克的推論,《金匱》提出的解決方案便是實脾了,脾屬土,肝屬木,土生木故實脾可治肝病,于是也就有了“見肝之病,知肝傳脾”。簡言之,便是五行與人體、外物皆是相對應的,故當臟腑受到病邪侵襲時,需要按照五行相生相克的的機制去分析病因,理解關系,做到即虛則補之,實則瀉之,從而使得五行內外平衡,達到治療疾病的目的。這便同樸素的直補有極大的區別了,按《金匱》所言,這樣通過五行的理論追其關系,辯證的看待病癥,可從根本上進行解決問題。

在十七句之外,《金匱》中還有許多地方同五行學說相關。如緊接“十七句”的“夫人稟五常,因風氣而生長”[12]一句。此句將五常、五臟和五行相對應了。其中,肝之德為仁,肺之德為義,心之德為禮,腎之德為智,脾之德為信。

此外,《金匱》中的望色問診亦是五行學說的體現。在《金匱》的理論中,人體是一個環環相扣整體,臟腑之病可反映到體表器官,出現種種異常變化,這其中就包括了顏色。望色問診便是在這一理論基礎上誕生的。首先提及望色的,依舊是《金匱》首篇——“鼻頭色青,腹中痛,苦冷者死;鼻頭色微黑者,有水氣;色黃者,胸上有寒;色白者,亡血也;設微赤非時者死;其目正圓者痙,不治。又色青為痛,色黑為勞,色赤為風,色黃者便難,色鮮明者有留飲”。[13] 鼻,乃面之明堂,清代醫學家程林認為“明堂潤澤以清,則無病”[14],若鼻有異色,則可通過五行對病因進行推導。鼻頭色青,是肝氣入脾,木凌土位,加之“色青為痛”,故腹中痛。色微黑,則是土氣微弱,不足克水,水反凌土上,故有水氣。色黃,黃為脾色,此處色黃,而胸中胸中寒氣阻礙了土氣上升并四散,只能郁結于脾胃,故在本位顯示出本色。色白而亡血,則是血氣不足,血屬心屬火,色當為赤,赤不足面色當白。若反現微赤,又非時,此處之時,指的是同火、同赤相配屬的夏,非時,則是非夏。此句便是指若色微赤,又非夏季,則難治。目正圓,當為兩眼圓睜,目為肝主,目正圓,或為肝氣不足,甚至枯竭,于是肝氣不能上注,木無從生火,故同木對應的筋和同火對應的脈都呈現異常狀態,從而成為痙病,亦難治。

此后的“色青為痛”一段,仍是亦顏色論面部的望診。青對應筋脈,不通則痛,所以色青主痛。黑對應水,對應腎,腎精不藏,其色外露,所以主勞。在《金匱》的理論中,風為陽邪,陽則為赤,故色赤為風。黃為脾色,此處因為脾氣不能下行,郁結本位,呈現本色,從而導致大便不爽,故的黃者便難。色鮮明,清人程林引《難經》曰:“水病‘面目鮮澤,有留飲者,則色鮮明也”[15]。清人高學山卻認為:“留飲久必成熱,故色則紅白鮮明者,水火之兼色耳”[16]。

在談及《金匱》中的五行學說時,五味理論亦是不得不提的一點。五味于人的重要性,《內經》早有說明。《素問·六節藏象論》云:“天食人以五氣,地食人以五味。五氣入鼻,藏于心肺,上使五色修明,音聲能彰;五味入口,藏于腸胃,味有所藏,以養五氣,氣和而生,津液相成,神乃自生。”[17]五味的具體運用,《內經》亦有說明。《素問·臟氣法時論》記載了五行相生條件下對五味的運用——“肝苦急,急食甘以緩之”;“心苦緩,急食酸以收”;“脾苦濕,急食苦以燥之”;“肺苦氣上逆,急食苦泄之”;“腎苦燥,急食辛以潤之,開腠理,致津液通也”。此外,還有“肝欲散,急食辛以散之,用辛補之,酸瀉之”;“心欲耎,急食咸以耎之,用咸補之,甘瀉之”;“脾欲急食甘以緩之,用苦瀉之,甘補之”;“肺欲收,急食以收之,用酸補之,辛瀉之”;“腎欲堅,急食苦以堅用苦補之,咸瀉之”[18]等。《素問·陰陽應象大論》則記載了五行相勝條件下對五味的運用——“辛勝酸”,“咸勝苦”,“酸勝甘”,“苦勝辛”,“甘勝咸”。[19]

《金匱》中的五味理論繼承自與《內經》,同《內經》并無過多不同。但張仲景在《內經》的基礎上,對五味理論進行了更加靈活的運用。就五味整體而言,仲景在《金匱》的《臟腑經絡先后病脈證并治第一》里說到:“服食節其冷、熱,苦、酸、辛、甘,不遺形體有衰,病則無由入其腠理”[20]。這里講的是飲食要有節制,不過食五味,加之起居有常,病則無從而入。仲景對五味更具體的運用則載于《獸蟲魚禁忌并治第二十四》中,在此,仲景曰:“肝病禁辛,心病禁咸,脾病禁酸,肺病禁苦,腎病禁甘。春不食肝,夏不食心,秋不食肺,冬不食腎,四季不食脾。辯曰,春不食肝者,為肝氣王,脾氣敗,若食肝,則又補肝,脾氣敗尤甚,不可救”[21]。肝病禁辛,蓋因肝屬木,辛屬金,金克木,食辛不利于肝中木氣恢復;由此類推,則心病禁咸是因水克火;脾病禁酸是因木克土;肺病禁苦是因火克金;腎病禁甘是因土克水。春不食肝,則是因為春季正是肝勝脾弱之時,此時若食肝,則肝愈勝而脾愈弱,從而導致木凌土位,脾胃虛弱,四時不食,皆可由此類推。

此外,《中風歷節病脈證并治第五》則從另一方面論述了五臟同五味的關系——“味酸則傷筋,筋傷則緩,名曰泄;咸則傷骨,骨傷則痿,名曰枯。枯泄相搏,名曰斷泄。榮氣不通,衛不獨行,榮衛俱微,三焦無所御,四屬斷絕,身體羸瘦,獨足腫大,黃汗出,脛冷。假令發熱,便為歷節也”[22]。在五行配屬中,酸和筋雖然是對應的,但過酸就會使得筋遲緩不收,這便是泄;同理,過咸則會使得骨骼虛軟無力,這便是枯。泄、枯相遇,就成了斷泄,從而影響到榮衛。榮,通營,指代營養;衛指捍衛軀體的衛氣。榮衛皆弱,則會影響三焦,使得養分不能傳遞到四肢,導致四肢羸弱雙足腫大,此時若是兩脛發冷并伴有黃汗,則為黃汗病癥;若是發熱,則是歷節病了。

在五臟之外,五味還常同藥材方劑結合。《中風歷節病脈證并治第五》篇中治療歷節病的方劑便在藥材和方劑中將五味和五行結合。此處提及的方劑為桂枝芍藥知母湯和烏頭湯。在這兩組方劑中附子、桂枝、生姜和烏頭屬辛;芍藥、麻黃、白術、知母、屬苦;甘草、防風、黃芪、蜂蜜屬甘。無論是哪個方劑,都是由“辛、苦、甘”三味構成。前文有言,歷節病的成因之一在于過咸、過酸導致的榮不行,衛亦弱,并進而影響三焦,使得養分無法傳遞到四肢,于是四肢羸弱,進一步演變成歷節病。此外,歷節的成因還有因身體虛弱而導致的風寒、風濕入體。其中過酸為木氣過勝,風寒、風濕等風淫于內的現象,亦是木氣過勝,故主用辛味。蓋因辛屬金,金克木,可幫助肝調節木氣。過咸則為水氣過勝,主用甘,是因土克水,可幫助調節水氣。木氣、水氣得到調和,便可使榮衛恢復到正常狀態,從而治療歷節病。用苦則在于擔心辛過多而傷肝,故加以調和。

許多醫學類著作都曾提到,在中國傳統醫學發展史上,有兩次巨大的變革。一次是《黃帝內經》對醫學理論的總結,另一次則是張仲景在《傷寒雜病論》中提出的辨證體系和方劑創制之法。毫無疑問,五行這一傳統的哲學概念,在張仲景的辯證體系中起到了極大的作用。五行可以同天地萬物相配,使得張仲景得以通過五行的相生相勝來認識疾病在人體中的變化,并據此提出了相應的治療方法。而本文,不過試圖窺見一二仲景的思想,并借此窺探些許傳統醫學罷了。

注釋:

[1][漢]孔安國傳:《尚書正義》,上海:上海古籍出版社 , 2007.12,第258頁。

[2]孔安國傳:《尚書正義》,上海:上海古籍出版社 , 2007,第451頁。

[3]徐元誥撰,王樹民、沈長云點校:《國語集解》,北京:中華書局,2002,第470頁。

[4]王國軒、王秀梅譯注:《孔子家語》,北京:中華書局,2009,第193頁。

[5]馬王堆帛書《五星占》:“東方木,……其神上為歲星。”“西方金……其神上為太白。”“南方火,……其神上為[熒惑]。”“中央土,……其神上為填星。”“北方水,……其神上為晨(辰)星。”馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆帛書<五星占>釋文》,《中國天文學史文集》第一集,北京:科學出版社,1978,第1-7頁。

[6]鄭玄注《樂記》“道五常之行”言:“五常,五行也。”注《中庸》言:“天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教”時說:“天命,謂天所命生人者也,是謂性命。木神則仁,金神則義,火神則禮,水神則信,土神則知”。

[7]房玄齡注,劉績補注,劉曉藝校點:《管子》,上海:上海古籍出版社,2015,第300頁。

[8]鄭玄注,賈公彥疏,彭林整理:《周禮注疏》,上海:上海古籍出版社,2010,第153—155頁。

[9]馬蒔撰,田代華主校:《黃帝內經素問注證發微》,北京:人民衛生出版社 ,,1998,第45—48頁。

[10]同上。

[11]程林撰,謝世平、李志毅、陳曉輝、李丹校注:《金匱要略直解》,北京:中國中醫藥出版社,2015,第1頁。

[12]同上,第2頁。

[13]同上,第5頁。

[14]同上。第45—48頁。

[15]同上,第6頁。

[16]張仲景撰,黃仰模、田黎點校:《高注金匱要略》,北京:中醫古籍出版社,2013,第6頁。

[17]馬蒔撰,田代華主校:《黃帝內經素問注證發微》,北京:人民衛生出版社 ,,1998,第86頁。

[18]同上,第169頁。

[19]同上,

[20]張仲景撰,黃仰模、田黎點校:《高注金匱要略》,北京:中醫古籍出版社,2013,第2頁。

[21]同上,第167頁。

[22]同上,第40頁。

作者簡介:

幸韻(1994—),漢族,四川大學碩士研究生,主要從事中國史方向的研究。