學習理論發展簡史(下)

摘 要:各種各樣的學習如何在人的大腦和身體中發生,這是學習理論的基本問題。它主要發展于“學習心理學”這一門學科,同時也得到了其他心理學學科以及社會學、教育學和生物學(包括現代大腦研究)等毗鄰學科的有益補充。通過近半個世紀的研究,作者闡述了學習理論的歷史。同時,在對其進行認識和解釋的基礎上,作者逐漸形成了對人類學習的廣泛理解。

關鍵詞:學習理論;人類學習;學習理解

中圖分類號:G434文獻標志碼:A文章編號:2096-0069(2020)02-0086-07

文獻來源:Illeris K. An overview of the history of learning theory. Eur J Educ. 2018; 53:86-101.https://doi.org/10.1111/ejed.12265

收稿日期:2019-10-22

作者/譯者簡介:克努茲.伊列雷斯(Knud? Illeris),丹麥奧爾胡斯大學丹麥教育學院教授,國際著名學習科學家,代表作《我們如何學習:全視角學習理論》(2007/2017)被譯成30種文字;陳倫菊(1982— ),女,浙江東陽人,浙江大學教育學院課程與教學論博士研究生;盛群力(1957— ),上海崇明人,浙江大學教育學院教授,博士生導師,研究方向為教學理論與設計。

(七) 社會學習和情境學習

自1970年代末以來,許多關于“社會學習”(social learning)的倡議和建議開始出現。稍前我們提到,早在1962年,阿爾弗雷德·班杜拉(Bandura)就首次試圖在行為主義的基礎上發展社會學習理論。后來,他逐漸擺脫了傳統的行為主義,提出了“替代學習”(vicarious learning),這意味著強化并不總是一個直接的過程,也可能通過社會模仿間接發生[59]。另外,“解放性學習”“Zoped學習”“職場學習”和“體驗式學習”等方法涵蓋了社會學習的許多要素。1987年,皮特.賈維斯(Peter Jarvis)認為社會維度是成人學習的中心[60]。然而,直到1991年出版的兩本關鍵著作中,這一維度在一般學習理論中的特殊地位才得以確立。

美國心理學家肯尼斯·格爾根(Kenneth Gergen)在他的著作《飽和的自我》[61]中提出了社會建構主義的方法。他認為,從心理方面來說,單個的個體毫無意義,只有通過社會關系體現。這并非否定學習過程發生在個體內部,而是它們的性質和內容總是由社會領域的關系決定,學習只能通過社會背景獲得理解。然而,格爾根并沒有具體論述學習問題,對社會學習概念的重要突破歸功于美國人類學家讓·萊夫(Jean Lave)和瑞士籍美國IT研究員艾蒂安·溫格(Etienne Wenger)撰寫的《情境學習》[62]。他們認為,學習總是在特定的情況下進行的,而這會影響學習過程及結果。后來,萊夫和其他研究者將這種方法發展成為一種更普遍的實踐學習理念[63],而溫格則把“情境學習”(situated learning)深化為“學習的社會理論”,它強調意義創造(學習即經驗)、實踐(學習即做事)、社區(學習即歸屬)和身份(學習即成為)之間的互動關系[64]。

(八)直覺學習、學校學習和專家學習

1991年,主要以多元智能理論聞名的美國心理學家霍華德·加德納(Howard Gardner),提出了另一項重要的學習概念。加德納[65]在他的著作《沒有受過教育的頭腦》(The unschooled mind)中區分了“直覺學習”(intuitive learning,學齡前階段自然和主要的學習方式)、“學校學習”(school learning,這是學校強加給年齡較大的兒童和年輕人的學習方式)和“直覺/

專家相結合的學習方式”(the combined intuitive-expert kind of learning,理想的學習方式)。其重要創新就在于他對于直覺學習的重視,這種學習建立在直接感知的基礎上,人類在全面的科學認識之前就已經實踐了幾千年。這種學習在日常生活和社會生活中仍然極其寶貴。專家學習不應該推翻直覺學習,兩者應該有邏輯地精心結合起來。

(九) 支架、敘述和學習

最后,我會提到90年代以來兩個截然不同卻又同時發生的成果。首先,布魯納(Bruner)出版了一系列著作,如著名的《教育文化》[66]及影響力比較小的《有意義的行為》(Acts of Meaning)和《編故事》(Making Stories)[67][68],使他從行為主義/結構主義和建構主義轉型到了文化主義。然而,這并不像聽起來那么矛盾,因為他總是對學習者保持移情式理解,非常熱情地對各種靈感進行填補和結合。例如,他提出了“支架”(scaffolding)這一概念,即通過可持續的結構進行學習,接著他又逐步豐富其相關內容和概念,然后他又讓學習者以敘述的方式表達自我,并把此作為個人學習和發展的核心。這使得布魯納走向了傳記學習方法(biological learning approach),這一方法20世紀90年代主要在德國發展起來,社會學家彼得·阿爾黑德(Peter Alheit)是其核心人物[69][70]。也就是說,對一個人生平的主觀理解和表達被視為所有重要學習的核心所在。

五、發展全面學習模式和理論的四種嘗試

如上所述,自1970年以來,人們對學習理論做出了許多貢獻。大多數都與特殊領域或方法相關。然而,自80年代中期開始,很多研究者提出了多種理論模式,致力于通過一個邏輯框架全面地解釋學習。接下來,我將選取其中的四個模型予以闡述。

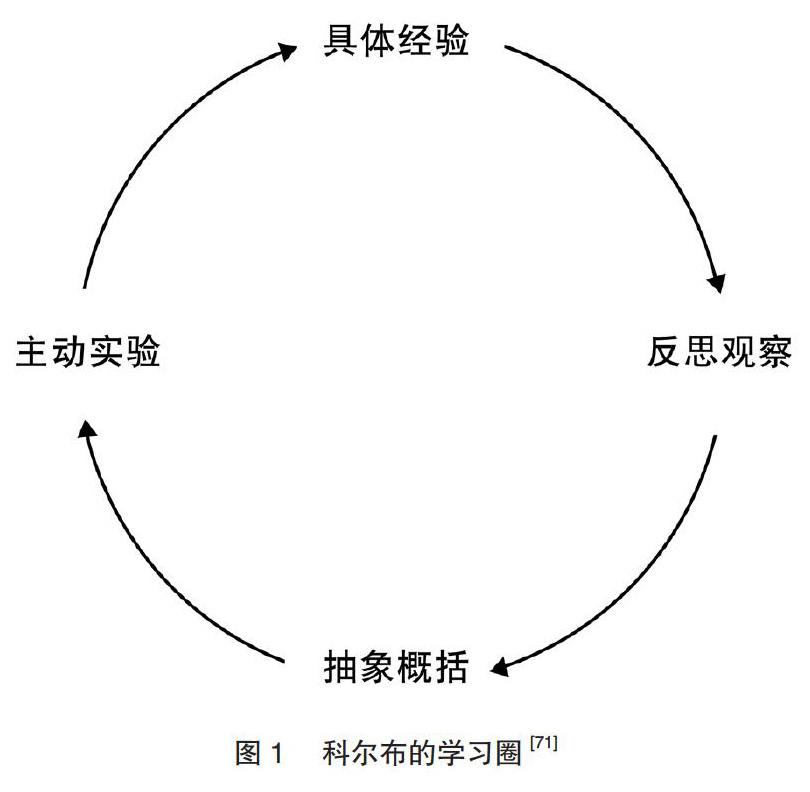

(一)科爾布的體驗學習

第一個是戴維·科爾布于1984年提出的體驗學習理論和模型。正如其字面意義,所有的學習基本上都是體驗性的,旨在涵蓋一般的人類學習。科爾布的觀點基于皮亞杰、杜威和萊文的理論。通過將這三個理論的精華轉化為三個稍顯粗略的模型,他認為他們都將學習理解為一個有著四個階段或適應性學習模式的過程,可以通過一個學習圈來表示,包含具體經驗、反思性觀察、抽象概念化和主動實驗,然后再回到一個新的具體經驗。他同時還聲稱, 所有的學習都包含兩個維度,稱之為“理解”(prehension)和轉換(transformation), 每個維度都在兩個辯證對立的自適應方向之間展開,伸展方向與學習的四個階段基本重合。具體的學習模式如圖1所示:

圖1包括四種基本的知識:同化型、聚合型、順應型和發散型,其中的兩種來源于皮亞杰,另外兩種來自智力和創造力研究員吉爾福德(J. P. Guilford)。科爾布使用這四種知識來描述不同的學習風格、個體類型和職業取向的種類等。可以說,他對人類的學習和了解非常全面、連貫和系統,這一點非常具有吸引力,但這個框架的假設基礎并沒有那么清晰和令人信服。必須指出的是,他只涉及了認知學習維度。學習階段的演替也與某些研究相矛盾,這些研究表明,學習者會先從已知的和其認為重要的方面學起,然后嘗試通過利用可能的幫助來獲得更清晰、更深入的理解,從而有所進步[72]。

(二)恩格斯特羅姆的活動理論再概念化

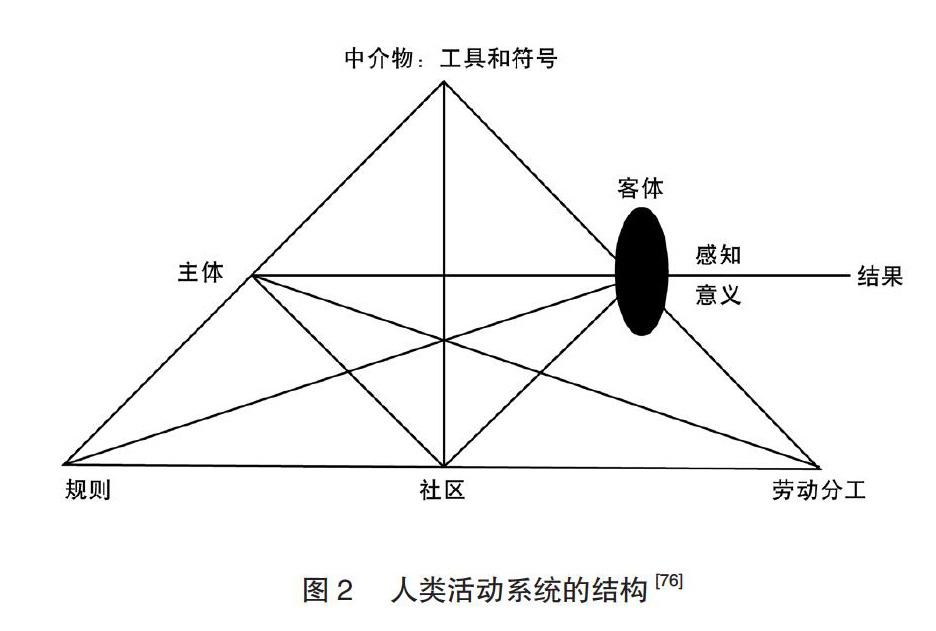

芬蘭心理學家恩格斯特羅姆(Yrj? Engestr m)在其1987年的論文中傳承了文化歷史或活動理論方法,闡述了他對學習理論的另一種全面理解[73][74]。他將蘇聯理論與格雷戈里·巴特森(Gregory Bateson)的非常理論性的學習類型學相結合,提出了三種學習類型,其中的兩種學習類型與皮亞杰的同化和順應相似,第三種是“擴展學習”(expansive learning),類似于梅茲羅的變革性學習。在此基礎上,恩格斯特羅姆重新詮釋了維果斯基的“最近發展區”,這些闡釋源由Zoped理論家佩格.格里芬(Peg Griffin)和邁克爾.科爾(Michael Cole)提出[75],認為這個區域指的是“兒童與其未來之間的一種對話”,在這區域內,兒童的自我發展得到了關注,成年人的作用減少了。接著,這種理解延伸到一般的學習,尤其是與成年人職場相關的學習。至此,恩格斯特羅姆將維果斯基對中介物(mediating artifacts)或工具的理解擴展成了人類活動系統的結構模型(圖 2)。

據此,在職場人士“邊界穿越實驗室”(Boundary Crossing Laboratory)中,“職場學習”(work-related learning)就被理解成了兩個或兩個以上的此類活動系統之間的互動。

恩格斯特羅姆的方法架起了認知和社會學習維度的橋梁,但情感維度只是間接提到。這一方法還增加了一種新的學習方式來理解皮亞杰的同化和順應,涉及如何克服學習障礙,盡管當時“邊界穿越的要素”這一概念沒有構想出來。

(三)凱根的建構發展視角

哈佛大學發展心理學教授羅伯特·凱根(Robert Kegan)提出了另一種人類發展和學習的綜合性理論,該理論于1982年首次形成草案, 隨后在《超越大腦》[77]一書中發展成一個完全成型的理論。最后,在《什么“形式”轉換了》一文中對梅茲羅的變革性學習做出正式回應[78]。凱根稱之為建構—發展視角,因為它描述了學習帶來的一般人類發展。他的模型與皮亞杰的理論相似,因為它描述了五個連續階段,但兩者的區別在于,皮亞杰的階段劃分止于青年早期,而凱根則涉及了一個終身學習的過程。所有的孩子基本都會經歷皮亞杰的所有階段,大多數人只會經歷凱根的前三個階段,會在“社會化心智”(socialised mind)層次停滯不前,有些人會進入第四階段的“自我創作心智”(the authoring mind),只有少數人會進入“自我轉換的心智”(self-transforming mind),這是第五階段,也是最后階段。每個階段之間的過渡通過變革性學習進行(因此凱根的轉換概念比梅茲羅更廣泛、更一般),根據這一概念,認知的主體現在變成了客體,從過去被控制的對象變成了自己控制的對象。

值得一提的是,凱根納入了學習的所有三個維度,術語上分別是邏輯—認知、社會—認知和人際—情感領域(the logical-cognitive,the social-cognitive and the intrapersonal-affective domain),同時還融入了同化性、順應性和變革性學習(assmilative, accommodative and transformativelearning)。

(四)賈維斯的終身學習視角

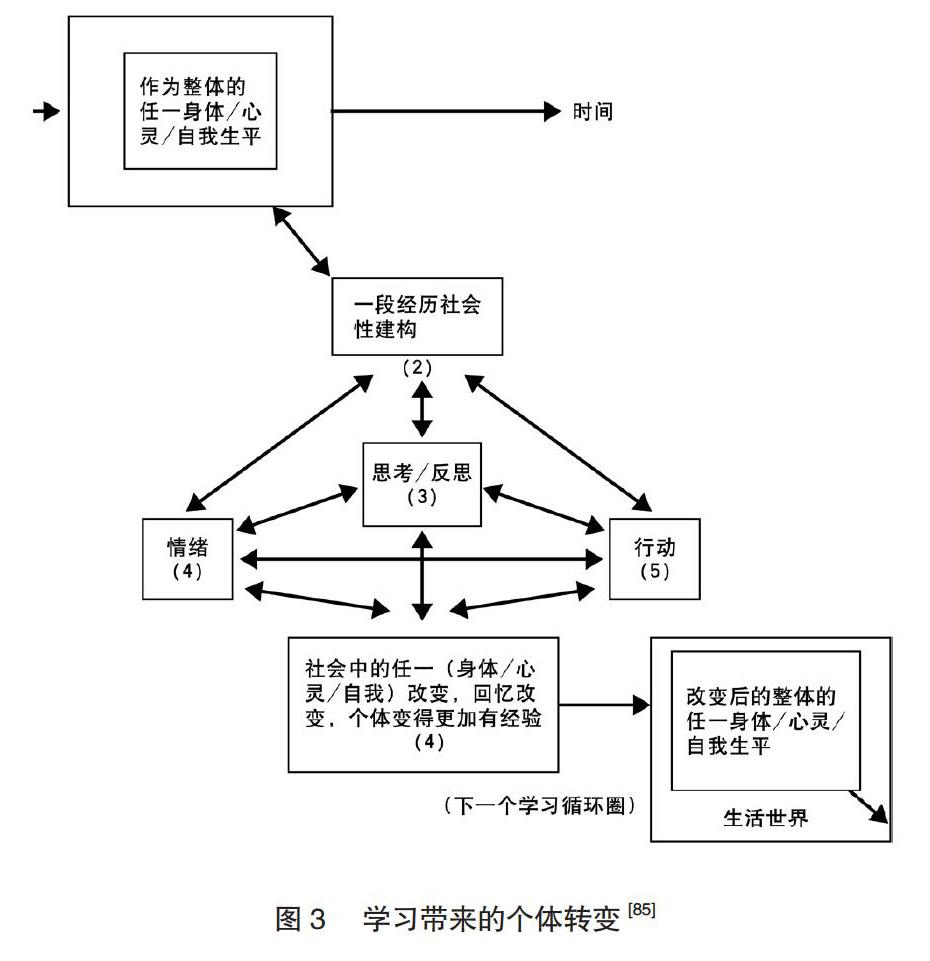

自1980年代后期以來,英國社會學家彼得·賈維斯(Peter Jarvis)一直是成人和終身學習領域的核心人物。他的理論理解從早期對成年人如何報告其學習過程的實證研究(圖3)跨越到成人教育在社會中的地位。他出版的諸多綜合書籍包括一本關于成人學習的社會條件的重要著作[79],三部曲總結了他對終身學習和學習社會的廣泛實踐[80][81][82],同時他還參編了兩本國際手冊[83][84]。

賈維斯理解學習的關鍵一直是社會條件與學習者個人發展之間的聯系,特別是在成年期。多年來,他支持終身學習,并參加了這一領域的若干國際活動,但后來卻對此越來越持懷疑態度,也意識到了現代教育政策的制約因素。他貫穿始終的貢獻是洞察到學習和教育的社會性和社會活動性以及個人在這中間是一個自由的參與者,不過他對個人理解過程和動機的興趣一直不濃厚。

六、結語

學習理論涉及廣泛的話題,邊界模糊,很多視角會跟其他的領域的很多方式重合。基于此,本文主要采用我自己的理解分類[86][87][88]:學習結構、學習類型和學習障礙,以及與年齡、性別和競爭國家有關的學習因素。

其中重要的一點是,所有的學習都包含兩個同時進行的過程,學習者的體驗不是單獨分開的:學習者之間的互動過程及其社會和物質環境,這些環境使他們產生一些印象,擁有了一個對這些印象進行評估、闡述和領會的獲取過程。此外,獲取過程通常包括兩個要素,即學到的內容(如知識、技能、理解、行為、價值觀或情感)和調動重要精神能量的動機。因此,所有的學習總是包括三個維度:內容維度,通常是(但并不總是)認知的;動機維度,包括參與、興趣和動機,主要歸于情感層面;互動維度,這是社會層面的(當它是一個文本、圖片、電影或諸如此類的,情況亦是如此),可能包含許多層面,從眼前的情況、地方、機構、環境、國家到全球的一般背景(圖4)。

[61]GERGEN K J.The Saturated Self:Dilemmas of Identity in Contemporary Life[M].New York,NY:Basic Books,1991.

[62]LAVE J,WENGER E.Situated Learning:Legitimate Peripheral Participation[M].New York,NY:Cambridge University Press,1991.

[63]LAVE J.The Practice of Learning.In K.Illeris (Ed.),Contem-porary Theories of Learning[M].London: Routledge,1993/2009.

[64]WENGER E.Communities of Practice:Learning,Meaning and Identity[M].Cambridge,MA:Cambridge University Press,1998.

[65]GARDNER H.The Unschooled Mind[M].New York,NY:Basic Books,1991.

[66]BRUNER J.The Culture of Education[M].Cambridge,MA: Harvard University Press,1996.

[67]BRUNER J.Acts of Meaning[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1990.

[68]BRUNER J.Making Stories:Law,Literature,Life[M].Cambridge, MA:Harvard University Press,2002.

[69]ALHEIT P.Biographical Learning.In P.Alheit (Ed.),The Biographical Approach in European Adult Education[M].Vienna:ESREA/Verband Wiener Volksbildung,1995.

[70]ALHEIT P.Biographical Learning–Within the New Lifelong Learning Discourse[M].In K.Illeris (Ed.),Contemporary Theories of Learning.London:Routledge,2009/2018:116-128.

[71]KOLB D A.Experiential Learning:Experience as the Source of Learning and Development[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1984:32.

[72]SCHC N D A.The Reflective Practitioner:How Professionals Think in Action[M].New York,NY:Basic Books,1983.

[73][76]ENGESTRC M Y.Learning by Expanding:An Activity-theoretical Approach to Developmental Reseach[M].Helsinki, Finland:Orienta-Kunsultit,1987.

[74]ENGESTRC M Y.Expansive Learning:Toward an Activity-theoretical Reconceptionalization.In K.Illeris (Ed.),Contempor-ary Theories of Learning[M].London:Routledge,2009/2018.

[75]GRIFFIN P,COLE M.Current Activity for the Future:The ZoPed.In B.Rogoff & J.V.Wertsch (Eds.),Childrens Learning in the“Zone of Proximal Development”[M].San Francisco,CA:Jossey-Bass,1984.

[77]KEGAN R F.In over Our Heads:The Mental Demands of Modern Life[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1994.

[78]KEGAN R F.What“Form”Transforms?A Constructive-developmental Approach to Transformative Learning.In J.Me-zirow (Ed.),Learning as Transformation:Critical Perspectives on a Theory in Progress[M].San Francisco,CA:Jossey-Bass,2000.

[80][85]JARVIS P.Towards a Comprehensive Theory of Human Learning[M].London:Routledge,2006.

[81]JARVIS P.Globalisation,Lifelong Learning and the Learning Society[M].London:Routledge,2007.

[82]JARVIS P.Democracy,Lifelong Learning and the Learning Society[M].London:Routledge,2008.

[83]JARVIS P (Ed.).The Routledge International Handbook of Lifelong Learning[M].London:Routledge,2009.

[84]JARVIS P,WATTS M.The Routledge International Hand-book of Learning[M].London:Routledge,2012.

[86][94]ILLERIS K.How We Learn:Learning and Non-learning in School and Beyond[M].London:Routledge,2007/2017.

[87][89][95]ILLERIS K.A Comprehensive Understanding of Human Learning.In K.Illeris (Ed.),Contemporary Theories of Learning[M].London:Routledge,2009/2018.

[88]ILLERIS K.Learning in the Competition State:Problems and Alternative Perspectives.In K.Illeris (Ed.),Learning,Develop-ment and Education[M].London:Routledge,2014/2016.

[90]DAMASIO A R.DescartesError:Emotion,Reason and the Human Brain[M].New York:Grosset/Putnam,1994.

[91]KATZNELSON N,S RENSEN N U,ILLERIS K (Eds.).? Learning and Motivation in Youth[M].London:Routledge,2018.

[92]RENNINGER K A,HIDI S E.The Power of Interest for Motivation and Engagement[M].London:Routledge,2016.

[93]ILLERIS K.The Three Dimensions of Learning[M].Copenhagen,Denmark:Roskilde University Press/Leicester, UK:NIACE(American Issue 2004:Malabar FL:Krieger Publishing),1999/2002.

[97]JARVIS P. Non-learning. In P. Jarvis & M. Watts (Eds.), The Routledge International Handbook of Learning[M]. London:Routledge,2012.

[98]GOLDBERG E.The Executive Brain:Frontal Lobes and the?Civilized Mind[M].New York,NY:Oxford University Press,? 2001.

[99]BARON-COHEN S.The Essential Difference[M].London:Pen-guin,2003.

[100]ILLERIS K.The Development of a Comprehensive and Coherent Theory of Learning[J].European Journal of Education(S1465-3435),2015,50(1),29-40.

(責任編輯 杜丹丹 王策)

Abstract: How are all kinds of learning happening in peoples brain and body?That is the basis question of learning theory.It mainly develops from“learning psychology”,and gets beneficial supplements from other psychological disciplines and adjacent disciplines like sociology,pedagogy,and biology(including modern brain research),etc.The writer expounds the history of learning history through research of almost half a century.At the same time,on the basis of recognizing and explaining it,the writer has gradually formed broad understanding of human beings learning.

Key words: learning theory;human beings learning;learning and understanding