基于公信力的公務員職務晉升制度創新研究

◎黃瑩 楊新鳴 張玲莉 趙祎丹

一、關于公信力

(一)政府公信力

政府公信力是指政府依據于自身的信用所獲得的社會公眾的信任度,是一種無形的資產,在長期發展中日積月累形成。它包括政府的影響力、號召力、權威性、信譽度。政府公信力建立在人民群眾對政府決策、行為、過程、效果的認同的基礎上,其強弱的衡量指標,是從民眾評價角度體現的,例如:在意識形態上,體現在民眾對政府的政治合法性的信仰、民眾對政府決策合理性的認可程度、民眾對政府及其工作人員整體形象的認識等多方面;在具體行動上,體現在民眾是否自愿配合政府行政,是否理解、配合政府的行政決策與計劃,是否擁護、支持政府的公共管理行為上;在物質上,體現在政府的財力、資源等等。政府公信力既是一種社會系統信任,也是公共權威的一種真實表達,沒有公信力的政府終將失去生命力。

(二)公務員形象的公認

政府公信力映射在公務員上,具體表現為公平、正義、效率、人道、民主、責任等等。相比于政府信用,從事政府工作的公務員的信用度更加直接、具象。社會組織和人民群眾更多地通過對公務員的行政能力、決策行為、權力行使、服務程度以及個人素質作風等進行主觀評價與反饋,來表達對政府的滿意度和信任度。因此,公務員的個人形象與工作實況直接影響政府公信力。然而現今,公務員在人民群眾心中最好的形象竟然是“沒有形象”。國家公務員是代表國家履行管理職能的,是人民的公仆、勤務員,特別是面臨執政和改革開放的考驗。從源頭上看,公務員的職務晉升與選拔的科學、公平與否便尤為重要,必須選用能夠正確行使人民賦予的權力,廉潔自律、勤政為民,遵紀守法的人。政治理論是前提,思想站位是門檻,道德品質是基石,綜合能力是資本,工作實績是通行證。公務員需兼顧各方面提升公信力,任何一個方面的偏頗都可能造成公務員失信于民,進而使政府的公信力承受打擊。

二、關于現行職務晉升制度

新《公務員法》中對其公務員職務晉升的原則性規定作了補充,并增添了部分實施細則,但在與時代發展新要求的匹配上仍存在著不足。

(一)從職務晉升原則上看

缺乏公務員與職位匹配方面的原則性規定。現有職務晉升制度,在選拔人才的個人德與才上、在選拔人才的程序原則上、在公信力與工作實績上都做了規定,且附詳細說明,但在公務員個人與職位的相適應程度上沒有規定。實際上,公務員個人能力與專業知識籌備等內在條件因素與空缺職位需求匹配是很重要的,即人力資源的合理配置原則,需要進行制度完善。

(二)從職務晉升資格上看

1.績效考核“自我感動”

現行職務晉升制度規定“擬晉升人員必須在近兩年年度考核連續為優秀或近三年連續為稱職以上。”年度考核結果雖然是經過嚴格的考核程序,對每一個工作人員一定期限內進行的德、能、勤、績全面評價。但首先考核從標準制定、材料提交、分數核算、公示復核,到頒獎表彰,皆是行政體系小范圍的公開公正。從過程公開的新時代要求上來看,沒有公信力。其次,考核中除工作績效以外的關于思想水平、廉潔作風、能力評價等本身具有多因素指標的考察記錄,無論是累加還是權重的統計方式都逃不開主觀性,或多或少,便只能作為參考。所以考核結果可以作為晉升的重要考量指標,但不是一個必要限定的“杠杠”。另外創新性在新時代政務工作中起到越來越重要的作用,其比重更是無法具體衡量的,此時工作對公眾的影響大小應由公眾來判斷,增大公眾參與度,促進公信力。

2.任職年限要求僵化

資歷與經驗固然是重要的,任職年限在一定程度上保證了晉升公務員工作經驗的豐富、沉穩心態的養成等,但也在一定程度上將使得“年少有為”、攜帶新時代創新因子的年輕公務員,產生“熬”資歷的工作心態,并逐漸“摸”清了任職套路,進而導致職業倦怠現象滋生,最后影響行政行為信用與政府形象,不利于政府公信力的提升。

3.文化程度判定標準唯一

文化程度必要,但學歷可以不必要。以學歷為唯一判定文化程度的標準在一定程度上抑制了高站位、強水平、創新型人才的選拔。公務員人才是提高政府公信力的根源,在文化程度的資格條件上,現行公務員晉升制度中有“晉升副部級職務,需具有大學本科以上文化程度。”等學歷規定。狹義的文化程度確實是各學歷的總稱,但廣義來講,文化程度是一個人的受教育程度和知識文化水平的體現,不等同于學歷。在社會網絡信息化發展中,學歷已經并不能完全代表一個人的文化程度,書籍研讀質量、專業敏感程度以及創新的視野反而更重要。因此,對于晉升中關于文化程度的要求,需要創新考核方式。

(三)從職務晉升程序上看

1.公民可參與環節不覆蓋

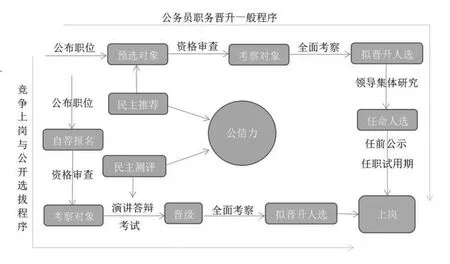

在公務員職務程序中,體現公信力的民眾參與過程只有兩個環節,民主推薦預選對象或者民主測評演講答辯,以及任前公示供查看。而整個程序共六個環節,可見職務晉升選拔過程透明度不高,且即便參與民主的兩個環節也不乏形式主義。其余環節還是有可以公開透明的方式途徑供探索。

2.晉升選拔程序途徑單一

目前晉升選拔僅有一般程序,并以職級為界限,具體分為“競爭上崗”與“公開選拔”兩種程序。缺乏多樣化的選拔程序。

3.考察細化環節不明確

晉升制度中對資格審查與全面考察的原則進行了詳細說明,但缺乏具體環節機制的描述。例如主觀性資格審查如何核算,由什么級別的評判員,經哪幾步開展?全面考察的方式中,面談是否有談話記錄,是否需要民眾參與,以及其他實踐類考察方式的程序,應大致做一個明確規定。

三、職務晉升制度創新對策

“圍追堵截”公務員晉升制度存在的漏洞,著力將公信力發展為公務員晉升制度的生命線,確保公務員晉升的全過程公平、公正、公開,真正做到讓公眾滿意、信服。

(一)避免“自我感動”的公平公正

1.完善考核數據管理平臺

將考核結果的“優秀”判定等僅作為參考。創新建立考核數據管理平臺,錄入、保留各年度考核數據,并進行無限期累加,不設分數上限,促進考核指標的工作常態化以職責目的發展,而非考核目的;創建多因素自動統計分析功能,與個人綜合人力資源評定分析結合,以便職位調動與調整,保持政府公務員內部的彈性與活力。另外,可以試運行日常工作狀態報道,組織民眾網絡投票,并逐漸將其發展為常態,提高公眾對政府行為的關注度,以及為后續公務員晉升積累民意。

2.增加基層經驗量化比重

任何親民的工作都應作為除實績以外的重要考量方向。凡硬性指標例如基層工作經歷年限,可適度降低測評比重,增大對彈性因素的評析,例如基層工作心得、基層建設專業論文發表、自身政務從事定位等,促進公務員從踐行理論中激發的創新思路,也促進落實政府工作的直接惠民作用,進而逐步提升政府公信力。

(二)改善“理所當然”的晉升資格

1.增長任職實習期

既要重視資歷與經驗,又要嚴防職業倦怠,可以創新嘗試取消晉升制度中任職年限條件的固定標準,同時輔助增長公務員在職實習期。經調查,實習期的公務員由于具有職位患得患失心理以及渴望證明自己的心態,通常工作積極性高,且多數行政行為有親民的特點,所謂“新官上任三把火”。借助此心理,以增長公務員在職實習期,來保護年輕公務員的工作激情與活力,同時為老資歷公務員的工作熱情“保鮮”。特別地,為了不因實習期的增長影響在職總年限,可以規定,若在職實習期轉正,實習期算入正式在職年限中。

2.增加文化程度資格考試

創新大膽打破傳統的、一貫的學歷硬性規定,對于晉升條件中關于文化程度的要求,可以通過增加特定文化程度資格考試來衡量。借鑒公務員選拔考試機制,根據職級與職務需要,專設初試、復試等環節,創新采用民眾代表旁聽制、民眾代表輔助監考制、民主測評等方式提升文化程度資格考試的認可度與公信力。

(三)優化“政民共評”的晉升程序

1.規定細化晉升審查環節

不斷更新勝任力評估、品德測評、廉潔測評等測評體系與時俱進,在制度中明確要求和政府部門在晉升資格審查、全面考察程序中,要根據職位特點詳細制定各項審查形式與環節,并全程跟蹤記錄,以便連同最終任命結果一起公示,增強審查過程的公信力。

2.拓寬公民參與評選的途徑

充分利用抖音、微博等自媒體平臺進行宣傳報道,同時設置投票專欄,使公民隨時隨地可以了解政府決策、監督公務員行為,并想方設法使之成為常態。那么,在公務員職務晉升的全面考察程序中,公眾便可以作為一個重要評價主體,無論是參與座談、評議,都具有一定話語權和實際意義。