“完結”與“起始”*

——“了”到底表示什么時體義?

稅昌錫 胡云晚

浙江科技學院應用語言學研究中心 浙江 杭州 310023

提要 立足于事件隨時間展開的動態過程結構考察“了”的時體義,結果表明,“了”的時體義跟動詞或事件在其展開過程中所呈現的“起始”或“完結”端點特征相對應,換言之,“了”的功能本質上是標示事件隨時間展開過程中活動階段或遺留狀態階段的起始或完結事態。“了”時體義的“完結”“起始”二重性蘊含著事態過遞效應、事態轉化確認,以及凸顯事態時量計時起點等延伸功能,加上跟語篇和情態等因素的互動便導致“了”時體義的復雜局面。空間域中的“起點”“終點”與時間域中的“起始”“完結”具有同一性,都以“了”標示。

1 “了”的時體義難題

表示時體(aspect)義的“了”可以出現在句中動詞后,即所謂的“了1”或詞尾“了”,也可以出現在句尾,即所謂的“了2”或句尾“了”。當動詞性詞語處于句尾時,“了”是“了1”還是“了2”有時很難分辨,于是標記為“了1+2”(呂叔湘主編 1999[1980]:351-354)。本文重點討論詞尾“了”,同時兼及句尾“了”。

“了”的問題很復雜,這已是廣泛認同的事實。也正因為這一原因,“了”的問題不斷引起學界反復討論,至今仍是熱門話題。在對“了”時體義的諸多認識中,較有影響的是黎錦熙(1992[1924]:232)和王力(1985[1943]:153-156)“完成”說,以及劉勛寧(1988)“實現”說。此后,不斷有學者在上述二說基礎上進行延伸討論,力求從不同角度提出補充性解釋方案,如石毓智(1992)“實現過程”說、竟成(1993)“實現-延續”說、龔千炎(1995:71-79)“完成、實現時態”說、戴耀晶(1997:35-56,2004)“完整體/完成體”說、金立鑫(1998)“完成-延續”說、盧福波(2002)“過程轉換”說、陳忠(2002)“界限”說和張黎(2003)“界變”說。直到最近,“了”的時體義仍然頗受關注,史有為(2017)對他先前提出的“達成”說(史有為 2003)做了進一步探討,認為不能以附著于動詞或句子而簡單決定“動相”或“事相”,將“完句”等因素剝離后,顯現“了”的本質功能:“了1”應是動作的“完成”,而非“實現”,“了2”是“說話時為止的新情況實現”。林若望(2017)則提出“完整和非完整復合”說,認為“了”的時體義同時由完整體和非完整體構成,主張“了”的時間意義包括三部分:一部分表示事件過程的完整貌,另一部分表示事件達成后結果狀態的非完整貌,最后一部分表示主題時間和參考時間的相對過去時意義。“了”時體義的復雜性在境外學界同樣受到了廣泛關注(Huang 1987:169-184),Huang(1987:184-197)甚至比國內學者更早提出了“界限”(boundary)說。誠如張旺熹(2004)所言,這些學說“無論在理論支點、研究角度和研究方法以及語法意義的概括上,都突出地表現出一種多元化的特征。”顯然,這些研究極大地豐富和深化了人們對“了”的認識。不過,上述不同角度對“了”語法意義的研究,都試圖從宏觀角度概括出一個具有總括性的時體義名目,并期望能對不同環境中“了”的時體義獲得一致性的解釋,而這一思路在面對某些具體語言事實時不可避免地會遇到左右為難的困境。例如“起始”和“完結”義動詞后的“了”:(1)本文例句部分來自北京大學中國語言學研究中心現代漢語語料庫(CCL語料庫),不再注明;部分來自文獻用例,均隨文交代出處;用于對比和非句子型語料皆為原句改寫或自擬。

(1)a.11歲時,李昌鎬入段,從此開始了馳騁黑白世界的輝煌生涯。

b.960年,北宋王朝的建立,結束了五代十國割據的局面。

說例(1)a“開始”后的“了”表示“完成”會讓人犯迷糊,同樣地,用其他學說解釋“開始”和“結束”后的“了”也會讓人摸不著頭腦,因為二者的過程義完全不同,分別表示的是一段行為或狀態過程的兩端。又如,前述種種“了”的時體義學說也難以解釋例(2)a和例(2)b中相同的“擺了一個簽筒”中“了”時體義的細微差異。

(2)a.老和尚在菩薩案前擺了一個簽筒。 b.菩薩案前擺了一個簽筒。

事實上,兩個句子中“了”的時體義并不一致。例(2)a句有動作施事者,凸顯活動過程,“了”表示“擺一個簽筒”的活動已經終結,有“完成”意味;而例(2)b句施事者退隱,“擺”的動作特征弱化,遺留狀態特征外顯,“了”不再表活動終結,而表“擺一個簽筒”活動終結后進入到遺留狀態,且狀態還將持續。二者的差別可以通過添加時量短語凸顯出來。比較:

(2’)a.老和尚在菩薩案前擺了一個簽筒,擺了(都)(2)動詞后的時量短語并不一定都做補語。時量短語為陳述性謂語時可以有語音停頓,或可以插入“已經”“都”等副詞;時量短語為修飾性補語時不可以有語音停頓,也不可以插入“已經”“都”等副詞。a、b兩例中的“都”位置不宜互換,這也從一個側面說明兩句中的“了”時體義并不一致。此外,“浪費了一個上午了”中的“一個上午”為賓語。一個上午了。

b.菩薩案前擺了一個簽筒,(都)擺了一個上午了。

“擺一個簽筒”表示的動作行為具有內在終結特征,所以例(2)a的“了”表示動作完成。“擺”又兼有狀態特征,所以存在例(2)b這樣的表達式,狀態必然延續,此時仍堅持例(2)b的“了”表動作完成便顯牽強。

例(2)a的“了”表動作完成不會有異議。然而戴浩一(Tai 1984)卻注意到,出現在具有內在終結特征的完成(accomplishment)情狀類短語中的“了”,也可以表示動作未完成。比較例(3)和例(4):

(3)我昨天寫了一封信。 (4)我昨天寫了一封信,可是沒寫完。

例(3)的“了”通常表動作完成。對于例(4),林若望(2017)認為,賓語“信”是一種漸進式賓語,漸進式賓語與寫的過程同構,寫的動作進行了多少,信的內容就會跟著完成多少,那些部分完成的信構成了(部分)過程的(部分的)結果狀態,也就符合使用“了”的條件了。這一認識雖然照顧到了各種情形下“了”時體義的一致性,可是出現在例(4)中的賓語明確無誤地是一封信而不是信的一部分,而且明確交代了“沒寫完”。(3)例(3)和例(4)還表明,詞尾“了”并不一定使無界動作變成有界動作,而賓語也并不一定要求具有有界特征。因此“我吃了蘋果”單獨說雖然感覺語意不完整,但一定語境下也可能變得很自然,例如“昨天從超市買了一箱蘋果和一箱梨,早晨我吃了蘋果,味道還不錯。”尚新(2007:51)認為賓語的有定性特征才是該類結構成立的必要語義條件,而有界性不是。

跟“了”時體義相關的還有一種情況值得一提。馬慶株(1981)討論過不同語義類型的動詞其后所跟的時量短語可以有多種語義解讀。例如:

(5)a.死了三天了 b.等了三天了

c.看了三天了 d.掛了三天了

馬先生認為例(5)中各例的“三天”之所以存在不同的語義解讀,是因為動詞的語義特征不同,其中c和d還因動詞語義特征的多樣性分別存在兩種和三種解讀。“三天”的語義解讀的確受制于動詞語義特征的差異,但“了”在其中如何起作用,馬先生并未著重討論,而已有的種種解釋方案顯然也難以做出有效說明。

事實上,無論完結,還是起始亦或持續,都反映的是動詞的過程性特征。盡管上述各家提出的“了”種種時體義學說都不同程度地注意到了動詞的過程性本質,但也都存在不夠系統完備的缺憾。郭銳(1993)注意到前人研究的這一不足,把動詞語義的動態屬性置于顯著位置,并根據由動詞所表動作或狀態的內部過程可能有的起點、終點和續段三要素及其強弱差異,將漢語動詞的過程結構分為無限結構、前限結構、雙限結構、后限結構和點結構五大類十小類。在這一類型系統中,動詞凡具有起點或終點要素,皆可以跟“了”共現。這就易于說明前述例(1)、例(3)、例(4)和例(5)a—c中“了”何以存在,或可能存在時體義差異或歧義的原因。鑒于例(2)“擺”和例(5)d“掛”類動詞存在動態義和靜態義的對立,劉寧生(1985)、李臨定(1985)、郭銳(1993)等認為應將這類動詞列為兩個義項分別對待。但這一認識在凸顯差異性的同時,割裂了它們因過程因素導致語義差異的內在聯系,不易把握其句法語義表現的系統性,尤其不易解釋例(2)a和例(2)b中“了”時體義的相關性,以及例(5)d動態義和靜態義的雙重解讀。

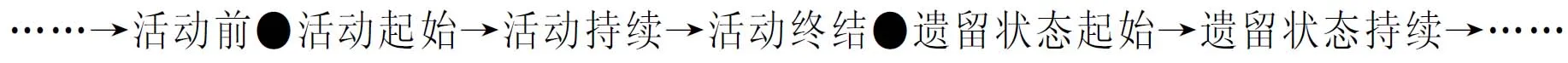

受郭銳(1993)“過程”觀的啟發,稅昌錫(2012,2014)認為,例(2)a—b以及例(5)d動詞動態和靜態義差異,反映了動作過程和動作結束后遺留狀態之間的前后繼起或過遞關系。事實上,這種動作和狀態的繼起或過遞關系,呂叔湘(1990[1942]:56)早注意到了,他在談到動作和狀態之間的關系時認為:“動作和狀態是兩回事,但不是渺不相關的兩回事,事實上是息息相通的。”“動作完成就變成狀態。”崔希亮(2003)也認識到,在通常認為的事件過程的三個連續階段(即開始、持續和完成)的基礎上,還可以加上開始前和完成后兩個階段,一起構成一個五個階段的序列。綜合呂叔湘和崔希亮的觀點,事件可以認為是事物或實體隨動詞表示的動作或關系的變化而從一種事態變為另一事態,再從另一事態變為又一事態直至該事物或實體發生本質改變的過程。按照這一思路,稅昌錫(2012,2014)將一個典型事件的過程結構概括為如下模式:

圖1 事件過程結構模式

以圖1所示的事件過程結構模式為觀察平臺,稅昌錫(2012)認為“了”的時體義具有“完結”“起始”二重性,(4)“了”標示的事態處于階段與階段之間的臨界點,既可以標示前一階段終結,也可以標示后一階段起始。當標示活動終結事態時自然表示“完結”時體義,當標示遺留狀態起始或活動起始事態時自然表示“起始”時體義。詳細討論見第2節。根據動詞或事件過程特征的差異,具體可以標示活動起始、活動終結和遺留狀態起始三種事態。提出二重性的觀點,一是希望能避免完結動詞或起始動詞跟“了”共現時,單一“完成”說或“實現”說等可能因顧此失彼而造成的兩難局面;二是希望能避免“實現-延續”說、“完成-延續”說、“完整和非完整”說等時體復合觀面對起始動詞、終結動詞或某些過程動詞跟“了”共現可能存在多義或歧義現象時難以自圓其說的困境。這就易于說明上文跟“了”時體義相關的種種復雜現象。但是稅昌錫(2012)的研究也只是初步的,某些相關問題尚未深入論及,比如“了”的“完結”“起始”時體義如何體現、有何延伸功能、“了”在事態量度中如何起作用、“了”在空間域中如何標記起點和終點,這些問題需要做進一步討論。

2 端點特征跟“了”時體義的對應關系

起始和完結是事物運動在時間軸上呈現的兩個階段性端點。稅昌錫(2012)基于圖1事件過程結構模式的討論說明,“了”的功能本質上是標示事件隨時間展開過程中活動階段或遺留狀態階段的起始或完結事態,下文依階段分別做簡要闡明。

2.1 活動階段

活動階段具有動態特征,呈現的是事件隨時間展開的動態演進過程,包括起始、持續和完結三種事態。不過,就具體動詞而言,并不是所有的活動動詞其內在語義結構都包含這三種過程特征。根據它們三種特征的有無及強弱關系(參考郭銳 1993),可粗分為三類:其一,動詞具有較強的起始特征,通常描述活動起始事態,下文稱為活動起始動詞(簡稱起始動詞);其二,動詞具有較強的完結特征,通常描述活動完結事態,下文稱為活動完結動詞(簡稱完結動詞);其三,動詞具有較強的起始、持續和完結特征,可以描述活動階段的完整過程,下文稱為活動過程動詞(簡稱過程動詞)。不同類型的動詞跟“了”共現,“了”的時體義跟動詞的過程特征存在嚴格的對應關系,下文分別舉例說明。

2.1.1 活動起始動詞

描述活動起始的動詞以“開始”最為典型,“開始了一天的調查”“調查開始了”中“了”標示以“調查”構成的事件處于活動起始事態。除“開始”外,“產生”“出臺”“出生”“出世”“出現”“創辦”“創立”“誕生”“動筆”“動工”“動手”“發起”“發軔”“發生”“開班”“開辦”“開播”“開創”“開場”“開工”“開講”“開局”“開幕”“開啟”“入手”“入學”“興起”“著手”等,都主要描述事件的活動起始事態。語法上,受語義特征制約,這類動詞可以進入“開始……了”結構,但不能進入“……結束了”結構。如例(6)所示:

(6)出現:(開始)出現了*出現(結束)了

動筆:(開始)動筆了*動筆(結束)了

興起:(開始)興起了*興起(結束)了

因此,“了”的時體義跟這類動詞“起始”特征相對應,標示事件處于活動階段的起始事態,凸顯的是“起始”一面。

2.1.2 活動完結動詞

描述活動完結的動詞以“結束”和“完”最為典型,“結束了一天的調查”“一天的調查結束了”中的“了”,標示以“調查”構成的事件處于活動完結事態。除“結束”和“完”外,“滅”“死”“塌”“崩潰”“長辭”“跌倒”“丟失”“斷絕”“斷裂”“覆滅”“覆沒”“截止”“垮臺”“離散”“了斷”“了結”“滅亡”“停止”“完成”“完工”“消失”“終結”等,都主要描述事件的活動完結事態。此外,多數動結結構如“吃飽”“推倒”“摔傷”“弄臟”等,也可以歸入此類。跟活動起始動詞相反,由于該類動詞不具“起始”特征,受語義特征制約,不能進入“開始……了”結構。如例(7)所示:

(7)斷絕:*(開始)斷絕了 斷絕了

停止:*(開始)停止了 停止了

吃飽:*(開始)吃飽了 吃飽了

推倒:*(開始)推倒了 推倒了

因此,“了”跟這類動詞共現,標示事件處于活動完結事態,其時體義跟該類動詞“完結”特征相對應,凸顯的是“完結”一面。

2.1.3 活動過程動詞

大量的動詞具有較強的起始、持續和完結特征,可以描述事件隨時間展開的完整活動過程。從歷時的角度看,該類動詞具有起始和完結雙重特征,而“了”不可能既標示起始又標示完結,因此在缺乏語境約束的情況下,該類動詞跟“了”共現會導致歧義。如例(8)和例(9)所示:

(8)勞動了:(開始)勞動了 勞動(結束)了

散步了:(開始)散步了 散(完)步了

聊天了:(開始)聊天了 聊(完)天了

(9)寫了:(開始)寫(作業)了 寫(完)(作業)了

看了:(開始)看(電影)了 看(完)(電影)了

讀了:(開始)讀(家信)了 讀(完)(家信)了

例(8)是不及物動詞,例(9)是及物動詞,它們的相同點是都有起始點,不同點在于前者語義結構中不具有內在完結點,但可以有任意完結點,后者不僅可以有任意完結點還有內在完結點,即隨著動作涉及對象的實現,活動自然完結。由于都有起始點和完結點,因此,例(8)和例(9)原式的“了”究竟標示活動起始還是活動完結,不易斷定。對例(8)和例(9)的歧義進行分解,左列受“開始”影響,動詞“起始”特征被凸顯,“了”標示事件處于活動起始事態,其時體義凸顯“起始”一面;右列受“結束”“完”影響,動詞“完結”特征被凸顯,“了”標示事件處于活動完結事態,其時體義凸顯“完結”一面。

2.2 遺留狀態階段

遺留狀態階段具有靜態特征,因為其靜態特征的勻值恒定性,很難有一個明確的完結事態,一般通過事態外別的因素使其終結。例如“門上貼著一副春聯”描述“貼春聯”活動完結后處于遺留狀態持續事態,當春聯受損或被啟走后,遺留狀態持續事態自然終結,因此,也有“門上貼過一副春聯”類似的遺留狀態經歷事態表達式。

具體說“了”。前文例(2)b是靜態存現句,其中“了”便是標示例(2)a“擺一個簽筒”活動完結后,“擺”以其靜態特征呈現“一個簽筒”和“菩薩案前”形成的遺留狀態起始事態。兼具動態和靜態特征的動詞從過程的角度看,其靜態特征實際反映的是動態階段完結后的遺留狀態,“了”的作用則是標示遺留狀態的形成或實現。這類動詞常見的有“安”“擺”“插”“纏”“墊”“疊”“釘”“堆”“放”“蓋”“掛”“裹”“糊”“晾”“埋”“鋪”“壓”“拴”“鎖”“填”“貼”“涂”“粘”。類似情況荒川清秀(1993:107-117)已曾討論過,他認為有些兼具動態和靜態特征的動詞所表示的動作存在動態變化和靜態兩個階段。如例(10)和例(11)所示:

(10)a.開了半天才開開 (11)a.舉了半天也舉不動

b.開了半天才關上 b.舉了半天才放下

例(10)a和例(11)a的“開了半天”和“舉了半天”描述動態變化階段,例(10)b和例(11)b的“開了半天”和“舉了半天”描述靜態階段。需指明的是,其中“了”起到了凸顯動態或靜態階段端點的作用,前者凸顯動態階段的起始事態,后者凸顯靜態階段的起始事態。兩種情形中的“半天”都以“了”凸顯的起始點開始計時。

從過程的角度看,那些動態特征不明顯而主要描述靜態動詞也宜視為遺留狀態動詞看待,(5)研究動詞情狀類型的學者常以動詞是否具有“終結”“動態”“持續”特征進行分類,靜態(狀態)動詞成為上述分類標準下其中的一類(Smith 1991:30;陳平 1988;陳前瑞2008:268等)。本文認為上述動詞分類標準忽視了動作和狀態間的過遞轉化關系(參考呂叔湘 1990[1942]:56),至少存在兩方面局限:一是容易掩蓋動態和靜態間過程演進的相關性;二是兼具動態靜態特征的動詞,如“擺”“掛”“貼”等需列出兩個義項分別對待,而這容易割裂兩個義項間句法語義的內在聯系。因為靜態往往通過動態發展而來,而且它們的句法特征也跟動態動詞存在較大差別:一般不可以跟“起始”“完結”義動詞、“起來”“下去”等趨向動詞,以及“正在”“在”等動態副詞共現。這類動詞常見的如“背”“穿”“擔”“頂”“端”“蹲”“扶”“擱”“跪”“拿”“捏”“披”“捧”“握”“抬”“挑”“保存”“保留”“端坐”“明白”“聳立”“熟悉”“醒悟”“知道”。這類動詞跟“了”共現,“了”凸顯的是遺留狀態起始事態的實現,例如“佛前跪了一個香客”“頭上頂了一個瓦罐”“樓上住了一個留學生”“這事被老張知道了”“我們兩年前就認識了”。

如前所述,遺留狀態階段因為其勻值恒定特征很難有一個明確的完結事態,因此相應動詞后的“了”通常被理解為標示狀態起始事態。

3 “了”時體義的延伸功能

Huang(1987:203-214)認為,時體助詞“了”的功能本質上是標記活動或事件的界限,而前人總結的標示“當前相關態”(currently relevant state)、事件前景化(foregrounded event)以及如“狀態改變”(change of state)這樣的語篇解讀(discourse interpretation)實際是“界限”標記功能的延伸。本文認為,“了”在時軸上的“起始”和“完結”標示功能同樣蘊含著一系列延伸功能,主要包括事態過遞效應、確認事態轉化,以及凸顯時量計時起點等三個方面。

3.1 事態過遞效應

前文例(2)a和例(2)b的差別,正可以展現事件隨時間展開過程中活動階段和遺留狀態階段前遞后接的過遞關系。“過遞”作為區別于“承接”的概念最早見于《馬氏文通》連字章(馬建忠 1983[1898]:282-297),指動作或狀態在隨時間展開的過程中呈現出的從前一事態進入后一事態的轉化關系。事實上,活動階段或遺留狀態階段內部從起始到持續,從持續到終結事態都體現了事態之間的過遞性,相應表達式以時體助詞“著”替換“了”,或以“了”替換“著”得以體現。這種過遞關系比較明顯,易于理解。而階段與階段,即活動前與活動階段、活動階段與遺留狀態階段之間的過遞關系反映一種臨界狀態,因比較隱蔽而常被人們忽視。為方便討論,圖1中階段與階段的臨界過遞關系可局部圖示如下:

圖2 活動前與活動起始臨界過遞關系

圖3 活動完結與遺留狀態起始臨界過遞關系

圖2的活動前事態未隨時間展開,不跟時體助詞“了”“著”“過”共現,因此標示活動起始事態的“了”過遞效應不明顯。圖3實際反映了呂叔湘(1990[1942]:56)描述的“動作完成就變成狀態”的事實。如果動詞兼具動態和靜態特征,這種過遞關系尤為明顯,如例(2)a主語為施事,“擺一個簽筒”具動態特征,“了”凸顯活動完結一面,例(2)b施事退隱,“擺一個簽筒”具靜態特征,“了”凸顯活動完結后遺留狀態起始一面。顯然,那些兼具動態和靜態特征的動詞常可通過類似表達式反映其動態和靜態之間的過遞關系。

此外,一些具呈現特征的呈現動詞,也可以在時體助詞“了”不變的情況下,以不同表達式描述活動完結和遺留狀態起始的過遞關系。(6)附著動詞構成的存現句可以“著”字句替換“了”字句實現事態在時序上的過遞,如“包裹上貼了標簽”“包裹上貼著標簽”;呈現動詞構成的存現句不可以“著”字句替換“了”字句實現事態在時序上的過遞,如“廣播里播了尋人啟事”“廣播里播著尋人啟事”,在時序上后句和前句是逆序關系。參看稅昌錫(2011)。如例(12)和例(13)所示:

(12)a.主持人在廣播里播了尋人啟事。 b.廣播里播了尋人啟事。

(13)a.民工們在工地旁挖了一口井。 b.工地旁挖了一口井。

例(12)b和(13)b施事退隱,“播”和“挖”以其呈現特征描述遺留狀態階段,“了”標示活動完結后進入遺留狀態起始事態。

有趣的是,一些由結果或狀態補語構成的動補結構,跟“了”共現是表活動完結還是遺留狀態起始,往往難以判斷,呈現出跨界狀態。如例(14)和例(15)所示:

(14)洪水沖垮了堤壩(洪水沖了堤壩 + 堤壩垮了)。

(15)葉蕭用一塊布擦干凈了鞋底(葉蕭用一塊布擦了鞋底 + 鞋底干凈了)。

例(14)和例(15)補語表示動作的結果,同時也表示相關論元由中心動詞表示的動作所導致的相應狀態。由于動補結構語義的合成性,“了”是表示活動完結還是遺留狀態起始,在缺乏語境的情況下可以見仁見智,主要根據說話人或聽話人意象中截取(profile)的是動作還是遺留狀態來確定。換言之,這種情況下“了”究竟表示活動完結,還是遺留狀態起始,需要語境的導引。比較:

(16)a.有一次沈先生喝醉了酒,對我說:“賭博全靠一雙眼睛一雙手,眼睛要練成爪子一樣,手要練成泥鰍那樣滑。”

b.那女郎氣息奄奄,宛如昏迷或者喝醉了酒一樣。

例(16)a描述活動發生的場景,“了”凸顯“喝酒”活動完結一面,例(16)b描述“喝酒”活動完結后的狀態,“了”凸顯活動完結后遺留狀態“醉”的起始事態。

呂叔湘(1990[1942]:56)認為:“凡是敘事句的動詞含有‘已成’的意味的,都兼有表態的性質。最明顯的是被動意義的動詞,換句話說,就是這類表態句的主語是動詞的止點(止詞)”。結合上文的討論,表主動意義的動作句在變為把字句和被字句(被動句)后,其時體特征是有差別的。比較:

(17)a.洪水沖垮了堤壩 ≈ 洪水把堤壩沖垮了 ≠ 堤壩沖垮了

b.洪水沖垮了堤壩 ≠ 堤壩被洪水沖垮了 ≈ 堤壩被沖垮了 ≈ 堤壩沖垮了

除非有明確的語境或上下文,把字句的主語不可省略,動詞的動作性較強,“了”標示活動完結事態。被字句(或被動句)的主語可省,動詞的狀態性較強,“了”標示遺留狀態起始事態。

3.2 確認事態轉化

Karttunen(1973)和Levinson(1983:181-182)認為,表示狀態變化的詞語,如“來”“去”“開始”“結束”“進入”“離開”等,可以引導一定的預設關系,成為預設觸發語(presupposition trigger)。“了”既然可以標示起始或完結事態,同時也就兼備預設觸發語的功能,可以預設一個“前事態”的存在。例如“利用這些財富,艾倫開始了他的投資生涯”,預設了此前艾倫沒有從事投資活動,“家中和檔口都裝了電話”,預設了家中和檔口原本沒有裝電話。

可見,“了”表示從前事態進入到當前事態,具有確認事態轉化的功能。因此,即使是描述事態開始或完結的詞語,是否跟“了”共現,語意也存在明顯差異。比較:

(18)a.蓋茨和艾倫不久就開始利用晚上的時間為一家當地公司干活。

b.早在十年前,德國科技界就開始了利用基因技術培育農作物新品種的研究。

(19)a.15日下午,切尼離開上海,結束對中國為期三天的工作訪問。

b.美國國務卿克里斯托弗26日結束了對白俄羅斯的訪問。

仔細體會,例(18)b的“開始”和例(19)b的“結束”跟“了”共現比例(18)a和例(19)a不跟“了”共現更能表達事態轉化的意味。

漢語存現句描述事物呈現或消失的過程,跟“了”共現事態轉化意味較濃,否則,句子會變得語意不完整。如例(20)所示:

(20)a.對面來了一個道士。 ?對面來一個道士。

b.村里死了一頭老牛。 ?村里死一頭老牛。

c.床上躺了一個病人。 ?床上躺一個病人。

前文例中的“了”是詞尾“了”,而句尾“了”的“事態轉化”義更明顯,所以呂叔湘主編《現代漢語八百詞》(1999[1980]:351-354)認為,句尾“了”表示“事態出現了變化”或“出現了新情況”。“新情況”或“事態變化”要么是某一活動的開始,要么是某一活動的完結,因此最典型的仍然是“開始”義和“完結”義動詞。如例(21)所示:

(21)a.討論開始。 討論開始了。

b.調查結束。 調查結束了。

兩相對比,句尾“了”使事件在事態轉化的確認上更加明確。基于以上分析,一些“初始事物”或“初始狀態”因為不存在前事態,難以形成事態轉化的意象,因此不能跟“了”共現(參看石毓智 1992)。比較:

(22)a.*都小孩了。 都大人了。

b.*葡萄生了。 葡萄熟了。

但例(22)如果被否定,情況則完全相反:

(23)a.都不是小孩了。*都不是大人了。

b.葡萄不再是生的了。*葡萄不熟了。

例(22)說明,“小孩”和“生”難以預設一個“前事態”,不存在事態轉化的基礎。例(23)說明,“大人”和“小孩”,“熟”和“生”之間,不可能有從大人到小孩、從熟到生的事態逆向轉化。

綜上,詞尾“了”和句尾“了”都有確認事態轉化的功能,本質上都是確認“事態出現了變化”或者“出現了新情況”。

有些動詞雖然表示事物屬性或關系,但穩定性不強,動詞內在語義結構中也存在事態轉化問題,如例(24)中的“屬于”。

(24)a.我知道在場的姑娘,乃至婦人,幾乎都愛上了他,可他后來竟屬于了我,或者說我竟屬于了他。

b.這就意味著我違背了多年以來的積習,不再屬于沉默的大多數了。

例(24)a“屬于了我”“屬于了他”中的“了”表示進入既成事實的起始事態。例(24)b句尾“了”表示“不再屬于沉默的大多數”成為既成事實。

“像”“是”“等于”“以為”“值得”等表示事物恒定的屬性或關系,其內在語義結構很難明確其起點和終點,因此這些動詞本身不可以跟“了”共現。但是,屬性或關系的建立也可能存在“由此到彼”或“從彼到此”的轉化問題,因此由這些動詞構成的句子其句尾可以比較自由地跟“了”共現。比較:

(25)a.*李莉是了大學生。 李莉是大學生了。

b.*經過修改,這些句子都像了中國話。 經過修改,這些句子都像中國話了。

3.3 凸顯時量計時起點

事件不是靜止的畫面,而是隨時間展開的動態過程。在隨時間展開的過程中事件呈現出不同的事態。事態在時間軸上呈現的次數或呈現時間的久暫構成事態的量度,人們以此認知事態并感知事態的存在。因此,事態可以從兩方面進行計量。一是動量,即事態在一定時間內所呈現的次數;二是時量,即事態在一定條件下持續時間的久暫。無論動量還是時量都需要明確一個計時起點,“了”具有“起始”和“完結”事態標示功能,正可以擔當此任。動量以動詞后帶動量詞,并以“了”標示的“起始”或“完結”點記錄動作呈現的次數,如“讀了三遍”“去了四次”“敲了五下”。動量記錄可重復性動詞動作發生的次數,易于理解,鑒于其較強的空間特征,留到第四節再做討論。時量記錄活動起始、活動完結造成的結果或狀態的延展時間,涉及的因素較復雜,本節著重討論“了”的時量計時起點凸顯功能。

時量記錄事態在一定條件下持續時間的長度。漢語時量表達式是“V+(了)+時量短語+(了)”,如果有具體的語境表明事態的起點或終點,“了”可以省略,但在缺乏語境的情況下,有無“了”句義的完整性會受到影響。比較:

(26)a.??輪船起航三天 ?輪船起航了三天 ?輪船起航三天了 輪船起航了三天了

b.??會議結束三天 ?會議結束了三天 ?會議結束三天了 會議結束了三天了

(27)a.??客人等三天 ?客人等了三天 ?客人等三天了 客人等了三天了

b.??病人躺三天 ?病人躺了三天 ?病人躺三天了 病人躺了三天了

如果不在一定的語境中,既無詞尾“了”又無句尾“了”的句子自足性最弱,有詞尾“了”而無句尾“了”的句子解讀不出“與現實相關”的意味,有句尾“了”而無詞尾“了”的句子,“三天”的計時起點模糊。當詞尾“了”和句尾“了”都出現時,不僅“三天”計時起點明確,而且也表達了“與現實相關”的意味。

當然,言語在語境中生成,在一定語境中或說話人不大強調計時起點的情況下,詞尾“了”或句尾“了”也可以省略,如例(18)a和例(19)a。又如例(28)和例(29):

(28)文化大革命開始不久,我就失去了自由,老舍先生拂袖而去的消息我卻是在極奇特的方式中猜到的。

(29)沒想到,土改結束快三十年了,鄉親們還受著這樣的委屈!

“開始”“結束”本身就蘊含著計時起點,即是說,例(28)的“不久”和例(29)的“快三十年”仍然是以“開始”和“結束”發生時的時點開始計時的。顯然,詞尾“了”的計時起點凸顯功能,對于那些“起始”“完結”特征需要借助時體助詞或其他手段才能被凸顯的動詞來說尤為重要。例如:

(30)?看三天了 看了三天了

(31)?掛三天了 掛了三天了

“看”和“掛”的起始或完結特征不具體,例(30)和例(31)左列沒有詞尾“了”,“三天”的計時起點模糊。但是例(30)和例(31)右例跟詞尾“了”共現后都是歧義的。馬慶株(1981)從辨析動詞的區別性語義特征入手,認為“看”具有“完成”和“持續”特征,所以“看了三天了”中的“三天”具有雙重所指;“掛”不僅具有“完成”和“持續”特征,還具有“狀態”特征,所以“掛了三天了”中的“三天”具有三重所指。馬先生敏銳地觀察到,表達時量的“三天”應該蘊含一個計時起點,該計時起點可以是動作或狀態的開始點,也可以是動作的結束點。但是馬先生的討論不涉及“了”,這個計時起點究竟怎么體現,馬先生并未詳細闡明。其實凸顯這個計時起點的標記詞就是“了”。“看了三天了”的“三天”具有雙重所指,因為詞尾“了”標記的計時起點既可以是“看”的活動起始事態,也可以是“看”的活動完結事態;“掛了三天了”具有三重所指,因為詞尾“了”標記的計時起點既可以是“掛”的活動起始事態,也可以是“掛”的活動完結事態,還可以是“掛”活動完結后的遺留狀態起始事態。

“了”的計時起點凸顯功能跟前文討論的確認事態轉化功能其實是一致的,換言之,時量短語以詞尾“了”表示的“起始”或“完結”義,作為計時起點記錄事態轉化后所經歷的時間。事實上,句尾“了”也因其“事態發生了變化”或“出現了新情況”的時體義而實際蘊含著凸顯計時起點的功能。袁毓林先生在陳前瑞《漢語體貌研究的類型學視野》申請參評商務印書館語言學出版基金的專家評審意見中舉過一段留學生跟老師的對話,如下(陳前瑞 2008:337-338):

(32)留學生:老師,我是樸慶平,我今天回來了。

老 師:喔,好,好;金南德呢,他回來了嗎?

留學生:老師,他回來了,他昨天回來了。

袁先生認為“說‘我回來了’沒問題,但是‘我今天回來了’聽著就別扭”,袁先生還說:“我們經常能聽到我們的外國學生這么說,并且,我們也有心想糾正,卻又怕說不清病因而只好作罷。”我們認為“我今天回來了”感覺別扭,原因是相對于參照時間(說話時刻)而言,“今天”(凌晨0點到午夜12點)尚未結束,“了”難以標明“回來”動作實現的時點,并以此時點開始計時。(7)不過,在一定的語境中,人們并不一定把“今天”看做從凌晨到午夜24小時構成的時段,在言談雙方認識默契的情況下,說話前已明確發生的事情也常用“今天”表明時間,因此也有下列句子中“今天回來了”的說法:“我今天回來了呀,我今天回來是準備陪你吃飯的,誰知道你都溜了去混水摸魚。”(岑凱倫《幻羽噴泉》);“老爺,孫少爺的新娘子今天回來了,你不是很想知道孫少爺的新娘子是怎樣的女孩子嗎?”(夢落《巫女蹺家記》)。而“他回來了”沒問題,因為“回來”是說話人雖不能明確確切時點,但可以默認為已經發生或實現的動作,“了”標示的是雖不能明確,但實際存在某一時點,并以此時點計時;同樣,“他昨天回來了”的“了”標示的是發生在昨天,但不能明確確切時點的已經實現的完結事態。

4 空間位移端點與時間過程端點的同一性

前文討論“了”在時間軸上的端點標示功能及相關延伸功能。事物在空間的運動軌跡,同樣以起點、過程和終點得以確認。仔細體會,例(32)的“回來”不僅關涉時間,還著重涉及空間位移過程。可見,就過程特征而言,時間和空間具有相通性,因此“了”的時間階段端點標示功能同樣適用于空間位移動作的起止端點。例如“出發”“動身”“開拔”“發端”“啟程”“起程”“起跑”“起步”“起飛”“起航”“起錨”等,這些動詞描述位移起點,跟“了”共現標示事物位移的起點。同理,描述位移終點的動詞,如“到”“倒”“到達”“抵達”“跌倒”“返回”“回到”“回來”“收到”等,它們跟“了”共現標示事物位移的終點。

不過,跟時間階段端點有所不同,空間位移的終點有可能跟位移起點重疊,形成一個封閉的圖形。語言中表示周期或圓周意義的動量詞語,如“遍”“回”“圈”“趟”等,就有描述終點和起點重疊的功能。如例(33)所示:

(33)a.灰皮子在沼澤地里跑了一圈又回到卡爾身旁。

b.最近我去了一趟英國。

因為“一圈”“一趟”具有封閉性特征,“了”表示終點重疊于起點。“跑了一圈”意即以某一處所為起點做圓周運動最終又回到了起點,“去了一趟英國”意即去到英國后又回到出發地。路徑和終點具有不確定性,例如“去了一趟英國”,去來的路線可以不同,途中可以有停頓,甚至可能是迂回輾轉的過程,終點也可能不跟起點完全重疊。從北京出發去英國,回國后即使人在杭州也可以說“我去了一趟英國”,這時說話人把包括終點和實際起點在內的更大的區域當作位移終點,杭州和北京同在中國境內。

具體的空間位移起點和終點可以隱喻到一些較為抽象的事物。如例(34)所示:

(34)在船上,我沒有觀賞風景,只是又讀了一遍《鋼鐵是怎樣煉成的》。

“一遍”表示閱讀或書寫等活動從起始到完結的過程,完結事態實際又成為下一個變化周期的起始事態。“讀了一遍”意即《鋼鐵是怎樣煉成的》讀完后又回到原本狀態,“了”的作用是標記這種事態的實現。例(34)如果刪去“一遍”,原來的終點起點重疊的意味便會消失,“我又讀了《鋼鐵是怎樣煉成的》”解讀不出終點重疊于起點的意味。

圓周式周期性活動可以周而復始,因此有“跑了三圈”“去了四趟英國”“讀了五遍《鋼鐵是怎樣煉成的》”等表達式,同時也反映終點與起點重疊具有可反復性。

動作的反復性以動量詞計量。“過”跟動詞共現后也可以帶動量補語,但表示的是經歷事態,并不表示終點重疊于起點的意義。試將下面的例(33’)和例(34’)與例(33)和例(34)比較:

(33’)a.灰皮子在沼澤地里跑過一圈又回到卡爾身旁。

b.最近我去過一趟英國。

(34’)在船上,我沒有觀賞風景,只是又讀過一遍《鋼鐵是怎樣煉成的》。

仔細體會,“過”雖然可以替換“了”,但并不表示終點回到起點,而是表示行為成為了一種經歷。

需要指明的是,并非所有動量詞語都蘊含終點回到起點義,不具有周期或圓周意義的動量詞語,如“場”“次”“番”“通”“陣”等,不一定能表達終點回到起點義。如例(35)a和例(35)b:

(35)a.《紅樓夢》我讀了一次,只讀了第一回。

b.《紅樓夢》我讀了三次,每次只讀了一回,至今也只讀了三回。

“了”表示“讀一次”“讀三次”的行為處于完結事態,但《紅樓夢》并未讀完。既然這類動量詞語不具有周期或圓周義,“了”跟所共現動詞的過程特征相對應,有可能表示起始義,也可能表示完結義。如例(36)所示:

(36)a.東山住宅小區內響起了一陣鞭炮聲。

b.康佳莫名其妙地鼓了一陣掌。

例(36)a“了”跟“響起”起始特征對應,標示“響起一陣鞭炮聲”處于活動起始事態,例(36)b“了”跟“鼓一陣掌”完結特征對應,標示活動處于完結事態。

細究起來,能描述終點重疊于起點的動量詞語都具有空間性,不能描述終點重疊于起點的動量詞語都具有時間性。由此動量詞語可分為兩類:空間動量詞和時間動量詞。空間上終點可以重疊于起點,時間上終點不可能重疊于起點。因此在事件隨時間展開的過程中,前者以“了”標示起點重疊于終點,后者以“了”標示活動或狀態處于起始或完結事態。

5 結語

建立在情狀類型基礎上的時體研究容易忽略動詞或事件的過程性本質,時體跟動詞或事件過程特征的對應關系便不易得到清晰的展現。本文基于復雜的語言事實,換一個角度,以事件隨時間展開的動態過程為觀察平臺,重點討論詞尾“了”的時體義,但不可避免地也涉及句尾“了”。本文在稅昌錫(2012)討論的基礎上,根據動詞內在語義結構中是否具有起始或完結特征將動詞分別為以下五種類型:

1)活動起始動詞(起始動詞)。這類動詞描述活動起始事態,如“出現”“開始”“開啟”“開班”“出發”“發起”“興起”等,跟“了”共現表示事件處于活動起始事態。

2)活動完結動詞(完結動詞)。這類動詞描述活動完結事態,如“結束”“完成”“停止”“消失”“吃飽”“推到”“到達”等,跟“了”共現表示事件處于活動完結事態。

3)遺留狀態動詞(靜態動詞)。這類動詞一般描述某種活動造成的遺留狀態,如“端”“躺”“坐”“明白”“認識”“知道”等,其內在語義結構中具“起始”特征,跟“了”共現表示事件處于遺留狀態起始事態。

4)活動過程動詞(過程動詞)。這類動詞描述活動過程,如“看”“讀”“洗”“編織”“調查”“研究”等,其內在語義結構中兼有“起始”和“完結”過程特征,跟“了”共現既可以表示事件處于活動起始事態,也可以表示事件處于活動完結事態,具體表示何種事態需要語境的導引。

5)活動、狀態兼類動詞(動靜兼類詞)。這類動詞不僅可以描述活動過程,還可以描述活動完結后的遺留狀態,如“插”“纏”“擺”“墊”“蓋”“掛”“貼”“粘”“裝”等,其內在語義結構中不僅兼有活動階段的“起始”“完結”特征,還兼有活動完結后遺留狀態的“起始”特征,跟“了”共現不僅可以表示事件處于活動起始事態、活動完結事態,還可以表示事件處于遺留狀態起始事態,具體表示何種事態也需要語境的導引。

“完結”和“起始”互為過遞或承接關系,前事態完結自然過遞為后事態起始,后事態起始自然承接于前事態完結。這就易于解釋某些臨界狀態表達式中“了”的時體義差異。“了”時體義的“起始”“完結”二重性還蘊含著事態過遞效應、事態轉化確認、事態時量計時起點等延伸功能,“了”時體義的復雜化也由此產生。

空間域中的“起點”“終點”跟時間域中的“起始”“完結”具有同一性,也通過“了”作為標記詞來標示。

本文重點討論詞尾“了”的時體義,對于句尾“了”我們贊同Huang(1987:197-200,215)和石毓智(1992)等的觀點:句尾“了”跟詞尾“了”實質上是同一個東西在不同句法位置上的變體,二者的使用條件是一致的。換言之,二者具有相同的時體義,其區別在于語義轄域不同:詞尾“了”的轄域是其前面的動詞,句尾“了”的轄域是其前面的整個謂語或命題。胡建華和石定栩(2005)也認為,詞尾“了”的轄域僅限于動詞。這樣,當雙“了”句中的賓語提前或省略時,兩個“了”重疊,此時便難以明確“了”是詞尾“了”還是句尾“了”,主要依據“了”的轄域是動詞本身還是整個謂語或命題來確定。值得指明的是,跟詞尾“了”一樣,句尾“了”“事態出現了變化”或“出現了新情況”同樣既可以關涉起始事態,也可以關涉完結事態。例如:

(37)a.經他這么一說,大家才有說有笑,高高興興地吃飯了。

b.我給你1200元,你都請誰吃飯了,給誰送禮了,咱們一塊到法院認認人。

“吃飯”是有起始、有持續、有完結的活動過程,例(37)a的“了”標示起始事態,例(37)b的“了”標示完結事態。跟詞尾“了”有所不同的是,句尾“了”通常作用于描述話語情景的整個謂語或命題,而非僅僅動詞,因涉及更多情景因素而具有“現實相關性”。

還需要指明的是,跟印歐語通過動詞形態變化反映時體不同,“了”是獨立的時體助詞,因此在具體語境中根據事件“起始”“完結”事態的凸顯差異,“了”還具有語篇功能并存在隱現問題。此外,“了”的時體義還跟情態等因素存在互動關系。這些因素,加上前述“了”跟動詞或事件過程特征的復雜對應關系及其延伸功能,導致“了”語義功能的復雜局面,可喜的是這些領域都已有大量文獻做過討論,限于篇幅不再列舉。