《黑鏡》中隱含的科技擔憂

姜抒妤/暨南大學

對于電視系列劇《黑鏡》,社會反響最強烈的是它著眼科技負面作用的反烏托邦敘事。《黑鏡》的母題是探討科技對人性的異化。人何以稱之為人,技術進步速度飛快,在這種背景下,未來可能會出現(xiàn)昨天剛剛學會的技術明天就被淘汰更新有更好的技術所代替,在這個過程中,人學習的速度趕不上機器,很多時候需要機器的輔助,由于快速發(fā)展的技術導致現(xiàn)階段沒辦法做到更好的理解人所處的位置以及自身如何消解這樣的變化。簡言之,工業(yè)革命發(fā)生之前是飛速發(fā)展的人文科學推動自然科學向前走,而如今,是飛速發(fā)展的自然科學推動人文科學向前走,人們還沒想明白很多事情從倫理上道德上是否合適,還未想明白自己是否真的需要全時段監(jiān)控,是否真的需要科技提升自己的生理機制。科技不會等大家想清楚再向前發(fā)展,技術已經(jīng)出來了,伴隨而來的恰恰是人類心靈的恐慌。《黑鏡》將這些已經(jīng)出現(xiàn)端倪的科技憂慮通過影視語言,加工放大呈現(xiàn)在全球觀眾面前,這個時代誰都逃不過,如何化解是當務之急,如同慢性疾病一般,雖不致死,但會緩慢的蠶食人的心靈。

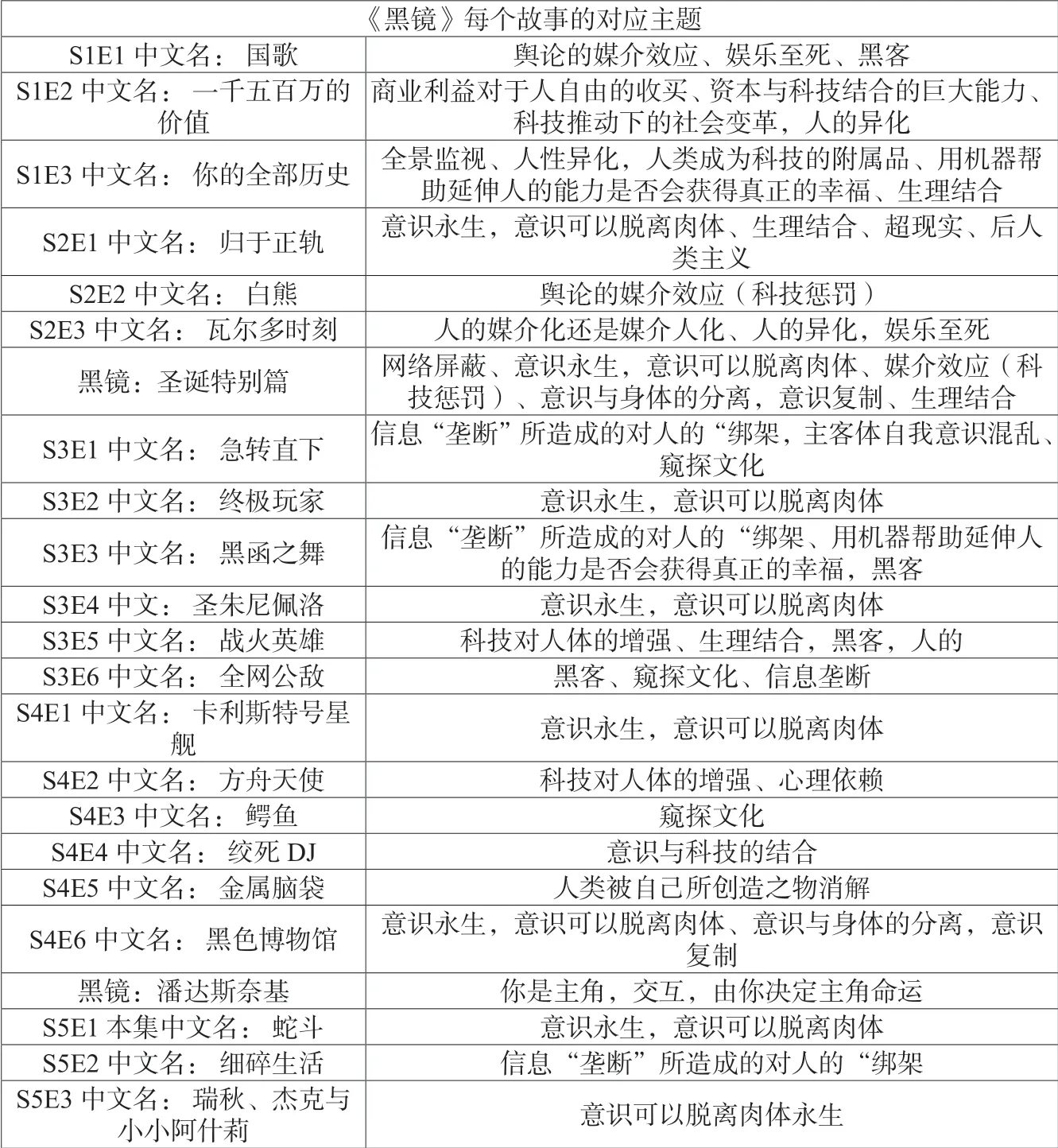

《黑鏡》的出色在于不會強行向觀眾灌輸某種想法,而是讓觀眾看完后自己形成看法。即使看完劇關上手機或電腦屏幕,也會發(fā)現(xiàn)一面光滑且充滿質(zhì)感的黑鏡注視著你。首先是人與科技融合產(chǎn)生后人類,科技對人體的增強、本體喪失,通過虛擬滿足人類自身的欲望,讓科技統(tǒng)領了人類的身體(身體的可復制性參見《馬上回來》s2e1)。科學技術在獲得其主體性中逐漸實現(xiàn)了外部世界的超數(shù)字化。外部世界的超數(shù)字化體現(xiàn)為異化的科學技術——超級科技——對人類社會的霸權,這種統(tǒng)制力是墨菲定律式的。科技快速發(fā)展的去人類肉體化使得意識永生,意識可以脫離肉體(參見s3e4《圣朱妮佩洛》s4e1《卡利斯特號星艦》s5e1《蛇斗》s5e3《瑞秋、杰克與小小阿什利》s3e2《終極玩家》s4e6《黑色博物館》)。其次科技成長作為媒介,輿論的媒介效應使得事件受到全體公民的關注,但有時候娛樂至死會讓原本不應受到關注的事情過分的侵占到媒體資源,而引發(fā)的后果往往不盡如人(參見s1e1《國歌》s1e2《白熊》),在“娛樂至死”和普遍虛擬化的情況下,人類逐漸變得冷漠麻木,原本的道德觀念仿佛已經(jīng)不再存在,人異化成了一種非人的生物。此外還有信息“壟斷”所造成的對人的“綁架:(參見s3e1,s5e2,s3e3)。全 景 監(jiān)視:(參見s1e3《你的全部歷史》)。以及網(wǎng)絡屏蔽:(參見《圣誕特別篇》)。人的媒介化還是媒介人化?(參見s1e2,s2e3)。

(《黑鏡》五季23 個故事對應主題,中文譯名來自豆瓣,表格由筆者自制)

《黑鏡》中展現(xiàn)的對未來科技發(fā)展的憂慮主要體現(xiàn)在以下幾個方面:第一:虛擬與現(xiàn)實。去人類化,意識的機械屬性充分顯現(xiàn),人手一部信息接收和傳遞媒介,大眾越來越相信擬態(tài)環(huán)境才是真實,而擬態(tài)環(huán)境是由鋪天蓋地的媒介創(chuàng)造的,全部的認知與判斷來源于媒介所營造的“擬態(tài)環(huán)境”而非現(xiàn)實社會,這使得大眾越來越將“擬態(tài)環(huán)境”當作現(xiàn)實社會。當有一天虛擬世界的電子符號事物和虛擬的“我”無法跟現(xiàn)實世界中的“我”分離,當有一天我們的所見所聞、所思所感能在無意識之下被互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一操控,當你的認知無法分辨虛實,當你的思考與意識無法從無形而龐大的網(wǎng)絡中獨立,我們該何去何從?第二:自由。信息壟斷與信息綁架,人只以精神(意識)存在會不會感覺更加自由,景觀社會,媒體之下只能被動接受,沒有自由。第三:人性。去人類化,機械屬性顯現(xiàn)出來的如《國歌》和《白熊》,這種“自以為正義”是非常可笑的,人工智能時代下,人們對身邊發(fā)生的事的漠不關心。他們看熱鬧不嫌事大,抱著以旁觀者的身份看戲的心態(tài),這充滿了對現(xiàn)代人“娛樂至死”的強烈諷刺和嘲笑。

尼爾· 波茲曼曾在《娛樂至死》里發(fā)出警告,電視改變了公眾話語的內(nèi)容和意義,一切公眾話語都日漸以娛樂的方式出現(xiàn),一切文化內(nèi)容都心甘情愿地成為娛樂的附庸。《黑鏡》作為一部科幻劇,隱喻了我們當今的超真實的時代,超真實是科技、媒介、資本、權力、消費等合力促成的,它驅(qū)逐了幻象,擬真、透明地呈現(xiàn)著人類生存的可能性。《黑鏡》的出現(xiàn)開始從價值觀層面關注人與人、人與社會以及人與自然的關系,而這些主題則是三大哲學體系中的中國哲學最常關注的事情,中國哲學以先秦哲學為代表,奠定了一系列的理念和價值觀,可以說塑造了今天的中國。藝術作品源于生活,高于生活,歸根結底是來自于生活的。作品與時代背景相互襯托,文本也社會環(huán)境交相呼應。過于害怕科技的發(fā)展,出現(xiàn)了表達科技發(fā)展表面下人類物質(zhì)文明急速發(fā)展與精神文明發(fā)展滯后矛盾所彰顯的人性缺陷,警示人類要不斷加深自我認知,深刻反思如何避免過分依賴科技,摒棄科技發(fā)展的弊端以使其朝著有利于人類發(fā)展的方向行進。