大學教師的國際能力評價指標體系及量表檢驗

劉揚 陰悅

摘要:高等教育國際化趨勢的加劇和我國“雙一流”建設戰略的實施,要求我國一流大學教師具備良好的國際能力以應對全球化競爭和挑戰。本研究界定了教師國際能力的內涵,構建了教師國際能力的三維結構和評價指標,選取八所一流大學的教師為樣本,對大學教師國際能力進行了統計分析。研究發現:(1)抽樣數據支持了大學教師國際能力的結構、評價指標和量表,量表具有良好的信度和效度;(2)大學教師在國際能力的三個維度上的表現有差異,教師普遍具有較開放的態度和對外交流意愿,然而在跨文化的知識理解以及跨文化交流的技能方面卻表現較為不足;(3)國外訪學時長、開設國際前沿課程、發表國際論文等因素對教師國際能力有積極影響。研究建議加強培養教師對國際學術知識和世界知識的學習,切實重點培養和提升大學教師參與跨文化學術交流的技能。

關鍵詞:“雙一流”建設;大學教師;國際能力;評價指標;量表

一、研究背景

2015年10月24日,國務院印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》(后簡稱“雙一流”建設),要求按照“四個全面”戰略布局和黨中央、國務院決策部署,加快建成一批世界一流大學和一流學科。2017年9月20日,教育部、財政部、國家發改委又印發了《關于公布世界一流大學和一流學科建設大學及建設學科名單的通知》,公布了世界一流大學和一流學科建設大學及建設學科名單。這意味著未來幾十年我國高等教育要加快建成一批世界一流大學和一流學科,不斷提升中國高等教育綜合實力和國際競爭力。根據這兩個文件,“雙一流”建設要求提出了五項建設任務和五項改革任務。其中,五項建設任務之首即“建設一流師資隊伍,強化高層次人才的支撐和引領作用,加快培養和引進一批一流科學家、學科領軍人物和創新團隊,培養造就一支優秀教師隊伍”。五項改革任務之一是“推進國際交流合作,加強與世界一流大學和學術機構的實質性合作,加強國際協同創新,切實提高我國高等教育的國際競爭力和話語權”。 這些任務要求我們重視一流大學教師的國際能力,希望他們活躍在國際學術前沿,具備寬闊的國際視野,有能力進行跨文化的學術交流,并能夠與國際一流學者進行科學研究和人才培養。

如何科學評價我國一流大學教師的國際能力現狀?哪些因素會影響其國際能力的發展?本研究旨在構建大學教師國際能力的理論結構、評價指標及其量表并對其進行驗證,對一流大學教師的國際能力進行抽樣調查和影響因素統計分析,提出有助于提升教師國際能力的有關建議。

二、文獻回顧

(一)國際能力

1.國際能力的概念

“國際能力”的概念是一個外來概念,國外學者們大多使用“global Competence” 或 “intercultural Competence” 。國內有學者使用“國際能力”的譯法,也學者譯為“全球素養”和“全球勝任力”等。

Deardorff(2006,2011)認為“intercultural Competence”是運用跨文化知識、技能和態度在跨文化情境中進行有效溝通的能力[1][2]。Hunter,White 和 Godbey (2006)認為擁有“global Competence”意味著一個人能積極了解外國的文化規范和期望,持有開放的態度,并能夠有效利用獲得的知識在本地以外的環境里互動、交流和工作[3]。Olson 和 Kroeger (2001)對“global Competence”的定義是:在全球范圍內具有足夠的實質知識、知覺認識和跨文化交際技能,能夠在全球相互依存的世界中有效進行互動的能力[4]。Lohmann,Rollins 和Hoey (2011)將“global competence”表述為:能夠在跨國環境和全球社會中運用掌握的知識進行工作和生活的能力[5]。Li (2013)認為:“global competence”是指超越學科領域,理解別國的文化規范和全球事件,以便人們可以在環境之外進行有效地互動、溝通和工作的能力[6]。通過這些國外學者對概念的表述來看,“global Competence”更多體現的是一種能力,因此本研究將采用“國際能力”這一概念。

相較于國外而言,國內關于“國際能力”概念的研究起步較晚,大多是英語教育領域學者的研究,他們主要使用“跨文化能力”的概念。“國際能力”這一概念近幾年才開始被使用。劉揚和吳瑞林(2016)的研究基于國內外相關理論,將“國際能力”界定為:具有世界語言、文化、歷史、地理以及全球問題等方面的基礎知識,擁有作為全球公民的開放性態度,對文化差異保持理解和尊重,能夠運用有關知識在國際環境下有效進行跨文化交流和工作[7],此后相關研究逐步開始采用“國際能力”這一概念。

2.國際能力的維度

在提出概念的基礎上,國外學者們進一步將這一概念進行了結構和維度的劃分。Deardorff,Hunter,McCloskey,Olson和Kroeger以及Li等學者的看法比較一致,他們都將國際能力劃分為三個維度,分別為:態度、知識和技能。也有一些個別學者有所差異,比如Dervin和Hahl(2015)在 “態度、知識、技能”三個維度基礎上又增加了“行為”維度[8]。Lohmann,Rollins 和Hoey(2011)則強調語言的重要性,將國際能力劃分為第二語言能力、全球知識、跨文化技能三個維度[9]。就大多數研究而言,普遍比較認同和采用的是三維度的結構,即分為知識、態度和技能三個維度。

(二)教師的國際能力

國外研究對教師國際能力的關注主要在于提升國際能力的影響因素。Olson和Kroeger(2001)調查測評了美國某大學教師和工作人員的國際經驗、國際能力和跨文化敏感度,發現教師的第二語言水平和國際經驗對其國際能力/跨文化敏感度有積極的影響[10]。DeJaeghere和Yi Cao(2009)的研究發現,教師的國際能力是可以通過學校教師專業發展項目培養得以提升的[11]。McCloskey(2012)認為外語能力、全球意識和跨文化交流技能是21世紀教師必備的技能,向教師提供特別的網絡技術有助于促進在線教學中教師的國際能力/跨文化能力發展[12]。

國內大多數為英語教育領域的學者對教師國際/跨文化能力進行了理論層面的論述。侯瑞君(2003)認為大學外語教師的跨文化能力主要涉及他們對東西方思維方式、價值觀、社會規范、以及態度等知識和態度的掌握,并強調應通過課程、科研以及跨文化經驗等方式來提升外語教師的國際能力[13]。司繼濤(2010)構想了高職英語教師的跨文化能力框架,認為應該包括跨文化態度,跨文化知識以及跨文化技能和行為以及專業知識層面的內容[14]。張淳(2014)分析了教師信念與跨文化能力培養之間的密切關系[15]。

通過對“教師國際能力”方面相關文獻的梳理,發現國內外學者越來越多地開始關注教師國際能力的發展。國外的研究在評價教師國際能力通常是借用一些現成的量表,比如跨文化敏感性量表。然而這類量表測量的對象并不是針對大學教師設計的,而且測評內容并沒有反映國際能力的全部內涵。國內雖有學者開發的研究生國際能力評價量表可供參考(如,劉揚等,2016)[16],但測評對象是學生。教師和學生從本質上和工作性質上有著很大的區別,因此對其國際能力的要求也應有不同,故非常有必要重新構建大學教師國際能力的評價指標和測評量表。

(三)概念界定和理論框架

1.概念界定

本研究將大學教師的國際能力定義為,大學教師應掌握世界知識、國際學術知識和理解全球化及其影響,擁有開放和包容的態度,能在跨文化環境中與來自不同國家或文化的教師/學者進行有效的學術交流、合作及文化適應的能力。

2.理論框架

Hunter等(2006)基于他們界定的國際能力內涵提出了國際能力的三層結構模型[17]。他們提出的國際能力結構與Olson和Kroeger界定的概念所表達的觀點較為一致,都認為國際能力是由知識、技能和態度三個維度構成的。Hunter等人將這三個維度進行了層次的劃分。在該結構模型中,第一層(最內層)是“價值觀與態度”維度,包括承認文化差異、尊重多樣性、開放性態度等要素;第二層(中間層)是“知識”維度,包含全球化、世界歷史等知識;第三層(最外層)是“技能”維度,包括有效參與社會和全球事務、識別文化差異、評估跨文化行為、跨文化合作等技能[18]。這一模型使得國際能力的結構框架更富有層次化的表達方式,即態度和價值觀為內隱的層次并處于內核的位置,知識為中間層,技能是最外圍和外顯的層次。該模型得到了后來很多學者(如Li,2013;劉揚等,2016)的認可和采納。本研究將采用Hunter的“Global Competence”模型作為分析教師國際能力的框架和結構模型。

三、研究方法

(一)質化方法

本研究主要采用質化研究方法中的訪談法和德爾菲法。在研究初始階段主要運用德爾菲法,訪談了高等教育國際化研究領域的3名專家,收集他們對衡量大學教師國際能力評價指標的觀點和看法,在后期對評價量表的設計提出意見和建議。本研究采用訪談法,選取不同學科的20名大學教師,對問卷及量表的題項的表述提出問題和改進建議。

(二)量化方法

在完成“大學教師國際能力評價”量表和調查問卷的設計后,在北京、山東、上海以及浙江等地區選取八所不同層次和類型大學的教師,主要采用線上隨機抽樣(問卷星)、線下方便抽樣的方法進行問卷調研。然后使用SPSS 22.0統計軟件對回收的數據進行錄入、處理和分析。分析方法主要采用因子分析和信、效度檢驗等方法對大學教師國際能力的結構、評價指標、量表等進行驗證性分析,然后使用多元回歸分析等方法對進行大學教師國際能力的主要影響因素進行分析。

四、研究設計

(一)大學教師國際能力評價指標和量表構建

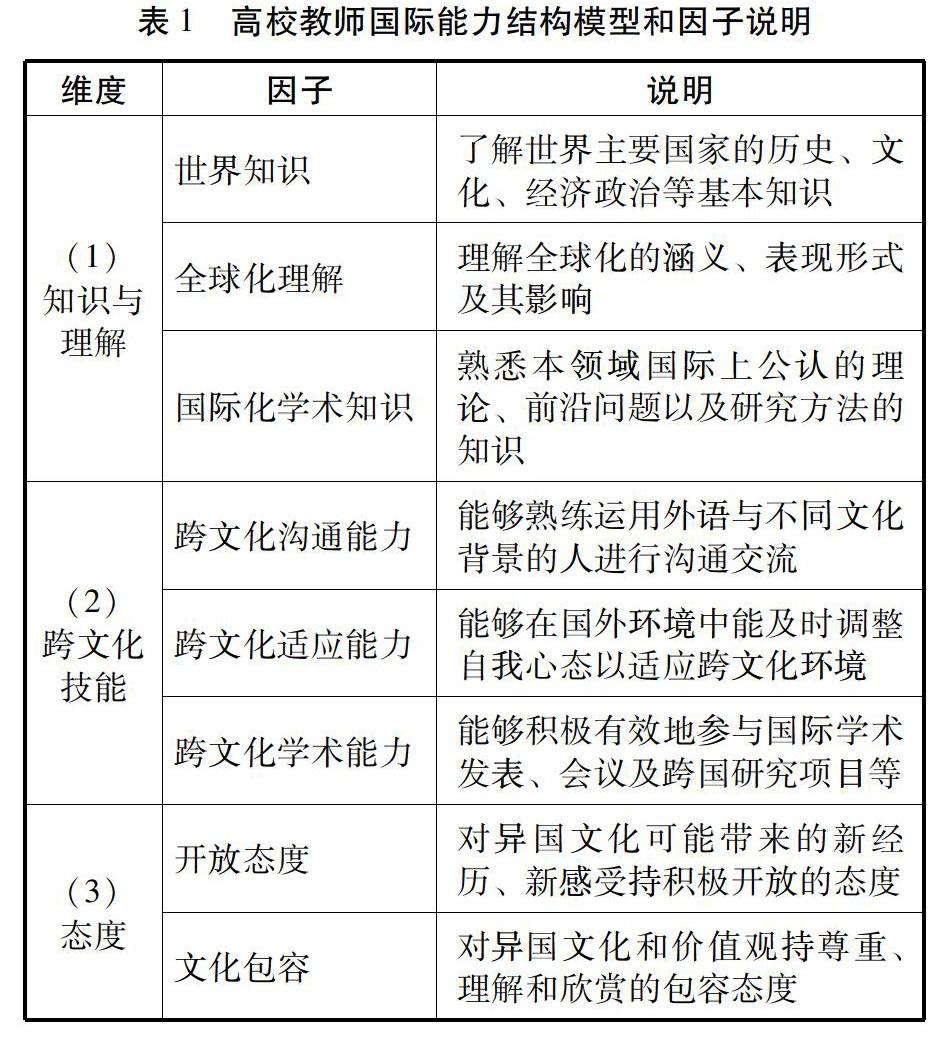

在對國內外專家學者的國際能力理論進行系統梳理之后,本研究嘗試構建大學教師的國際能力評價指標和量表。首先,對大學教師國際能力的結構模型進行構建。以Hunter的“Global Competence”模型為理論基礎,將“大學教師國際能力”劃分為知識與理解、跨文化技能、態度三個維度。然后結合大學教師的工作特點,在每個維度下又細分了二階的因子。為了便于理解,表1對每個因子的內涵做了進一步說明。

借鑒Bill Hunter的“global Competence”測評量表以及劉揚等(2018)構建的《研究生國際能力測評量表》,以及通過專家咨詢意見,我們設計完成了大學教師國際能力的評價量表。該量表由三個維度的26個題項構成,分別是“知識與理解”(9個題項)、“跨文化技能”(10個題項)以及“態度”(7個題項)。

(二)問卷編制

本研究所設計的問卷主要包含了三個部分。第一部分是教師的個人信息和背景等基本情況,具體包含性別、年齡、學校層次、專業、職稱、教齡、出生地、出境 3個月以上訪學的次數和時間總長度等,共9個題項;第二部分是教師國際能力的測量量表,是本研究的重點,主要使用的是Likert五點量表,教師需要根據自己的真實情況與量表題目所描述的情況進行對照,按照符合程度進行回答,選項自左至右分別為:“1”“2”“3”“4”和“5”,分別表示:“完全不符合”“比較不符合”“不確定”“比較符合”和“完全符合”,共26個題項;第三部分是教師的國際化經驗,主要包含教師國際化課程的開設情況、國際論文和專著的發表情況、國際會議及國際化課題的參與情況等,共11個題項。

(三)研究樣本

本研究采用線上和線下方便抽樣相結合的方式,在北京、山東、上海和浙江四個地區選取樣本,由于教師問卷相對難收集,最終收共抽取了8所大學的105名教師。研究樣本主要涉及的個體特征、背景以及海外經歷變量主要有性別、年齡、學校層次、職稱、教齡、學科、訪學經歷、訪學時間等。抽樣教師總體來看,分布相對比較均勻。性別上男性教師數比女性教師數稍多一些(15%);教師年齡分布從26歲至60歲,平均年齡為39歲;教師所在學校層次中985高校比211高校多;教師的職稱分布比較均勻,其中副教授和講師占80%;教齡分布也較均勻,既有1年左右的新教師,也有20年以上的老教師;教師所在學科主要涵蓋了經管、人文、教育、理工科等;教師訪學經歷中,訪學次數大多在1~3次,訪學時間大多為1~2年和3~6個月。

五、研究發現

(一)量表的信、效度檢驗

1.信度分析

運用已經收集的數據進行信度分析,來檢驗量表是否具有內部一致性。本研究主要采用克隆巴赫系數分別從教師國際能力的三個維度以及總體分別來進行分析和判斷,分析的結果如表2所示。當克隆巴赫系數達到0.9以上表示量表具有很高的內部一致性。通過檢驗結果可以看出,知識與理解、跨文化技能以及態度三個維度的克隆巴赫系數分別為0.915、0.933和0.932,且量表整體的系數達到了0.961,表明本研究設計的教師國際能力量表具有較高的信度。

2.效度分析

效度分析主要是指內容效度和結構效度。在內容效度上,一方面由于量表的設計是借鑒了國內外文獻析出的國際能力量表和問卷;另一方面量表的題項設計和表述經過了高等教育國際化領域專家學者的審閱,具有較好的內容效度;在結構效度上,主要通過因素分析來檢驗量表的結構是否合理和準確。

通過檢驗結果可以看出KMO的檢驗值大于0.9,表示量表各個題項之間的相關性很強;Bartlett球形檢驗的卡方系數為2076.1,自由度為325,顯著性P值為0.000,表示能夠進行因子分析。

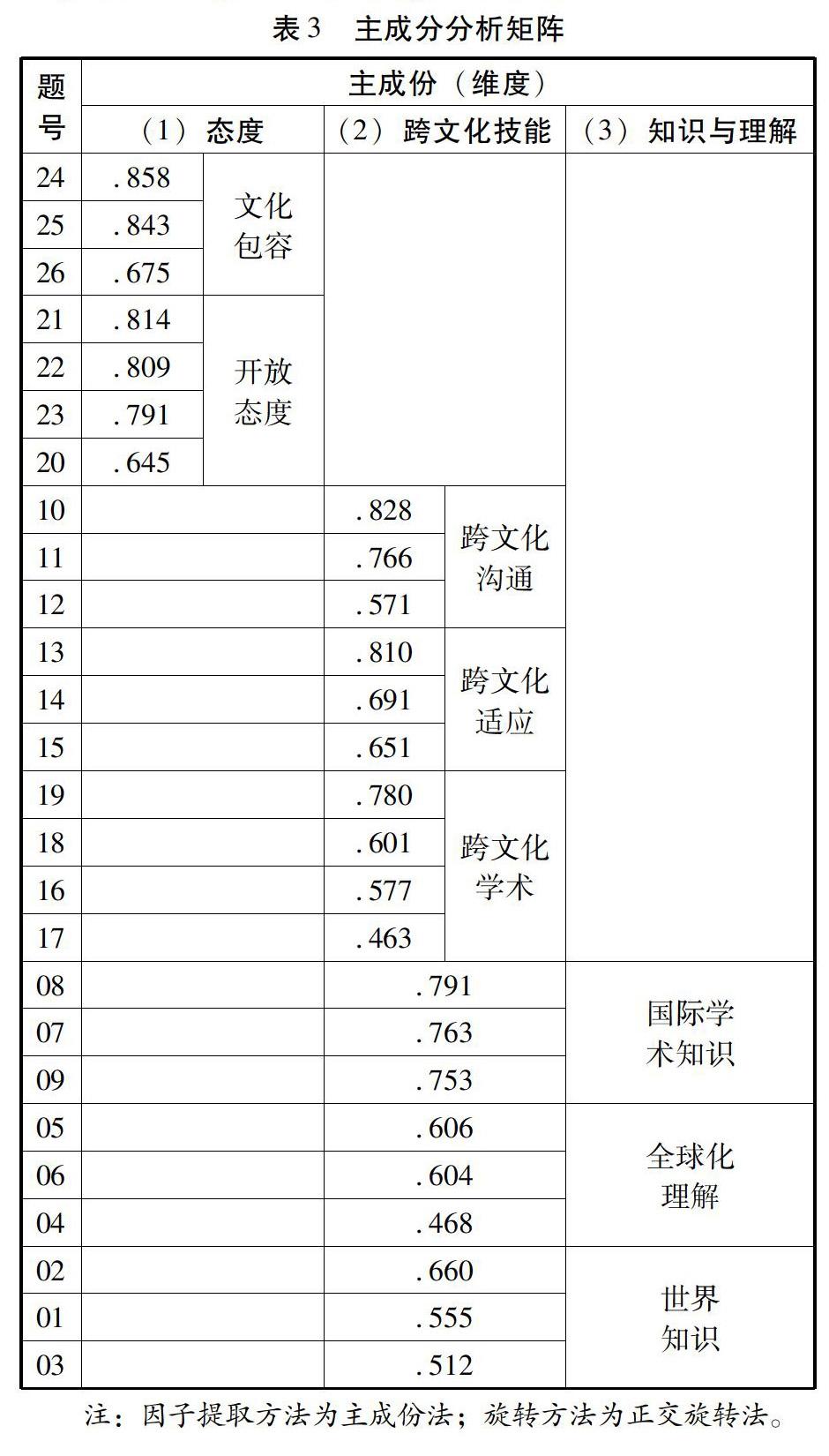

通過主成分分析法,共從中抽取出了三個因子,三個因子的特征根均大于1,且能解釋的總變異量達到了68.8%。過旋轉后的成分矩陣,我們發現,因子1包括了7個題項:分別為原量表中的20—26題,反映的是教師的“態度”因素;因子2包括了10個題項:分別為原量表中10—19題,反映的是教師的“跨文化技能”因素;因子3包括了9個題項:分別為原量表中01—09題,反映的是教師的“知識與理解”因素。而“態度”因子又可以進一步分為“文化包容”和“開放態度”兩個二階因子;“跨文化技能”因子又可再分為“跨文化溝通”“跨文化適應”和“跨文化學術”三個細分的技能和能力;“知識與理解”因子也可再分為“世界知識”“全球化理解”和“國際學術知識”(詳見表3)。這樣就和本研究所設計的教師國際能力量表中劃分的三維度(八個二階因子)結構完全吻合。

(二)教師國際能力及各維度總體特點

大學教師國際能力的整體均值為4.07,標準差為0.63(見表4)。從各維度的統計結果來看,三個維度的平均值自高到低依次為:態度(4.31)、知識與理解(4.05)、跨文化技能(3.93)。我們運用SPSS軟件對這三個維度進行了重復方差檢驗(Repeated ANOVA),主體內效應檢驗表明三個維度的均值存在顯著差異,F(2,160)=21.73(p<0.001)。結果表明大學教師們在“態度”維度的得分顯著高于“知識與理解”維度(p<0.001),同時教師在“知識與理解”維度的得分又顯著高于“跨文化技能”維度(p<0.001)。這說明:一流大學教師的整體國際能力水平較好,但各維度存在顯著差異。其中教師們在“態度”方面的表現最好,“知識與理解”方面的表現次之,而“跨文化技能”方面表現最為不足。就“跨文化技能”維度下的細分因子來看,“跨文化學術能力”因子的均值為3.88,相對與“跨文化溝通能力”因子(3.98)和“跨文化適應能力”因子(3.93)的均值更低。這說明大學教師在跨文化學術交流能力,比如在國際發表和參與國際項目等跨文化交流中所展現的跨文化技能的確有待提升。

國內外文獻研究表明,教師在通過國際交流項目而獲得的跨文化沉浸體驗以及包含跨文化的教學內容等,會對教師的國際能力有積極的影響[19][20]。我們在此基礎上構建了教師國際能力影響因素的回歸模型。在此模型中的因變量為“國際能力”,模型的自變量不僅包含了個人特征變量,如性別、年齡、學校層次、專業分類和職稱等,還納入了個體國際化經驗和經歷變量,如:包括出境訪學時間長度、開設國際前沿動態課程、國際論文發表數量、主持國際科研項目數量等。

多元回歸分析結果表明,模型擬合指數R平方為0.229,回歸模型納入的變量可以解釋師國際能力總變化的22.9%。從各方面的自變量來看,教師個體特征變量均表現不顯著,而出境訪學時間、國際論文發表等因素對教師國際能力有積極顯著的影響(見表5)。具體而言:(1)教師出境訪學時間(B=0.385,P<0.01)越長,其國際能力就越強;(2)教師開設本領域國際前沿問題動態課程(B=0.288,P<0.05)越多,其國際能力就越好;(3)教師國際發表與國際能力呈現較弱關聯(B=0.294.P<0.10;B=0.236,P<0.10),即教師在SCI/SSCI/A&HCI/EI/CPCI等檢索期刊或會議上發表論文越多,其國際能力表現相對較好。

六、結論和建議

(一)主要結論

首先,本研究借助通過綜合國內外學者對國際能力概念的論述,結合大學教師的特征,將大學教師國際能力的概念定義為:大學教師應掌握世界知識、國際學術知識和對全球化的理解,擁有開放和包容的態度,能在跨文化環境中與來自不同的國家或文化的教師和學者進行有效的學術交流、合作及文化適應的能力 。

其次,本研究中的《大學教師國際能力評價量表》通過了信效度檢驗,是一個具有較高信度和效度的評價工具,兼具科學性和合理性。大學教師國際能力的結構模型主要包含知識與理解、態度和跨文化技能三個維度,每個維度之下又繼續細分成若干個因子。

最后,實證研究結果表明,大學教師的國際能力在整體上處于中上的水平,但細化來看,大學教師在態度層面的能力處于相對比較高的水平,在知識與理解層面的能力還可以進一步提升,在跨文化技能層面的能力相對而言比較欠缺。這表明大學教師在認知上對跨文化的環境基本保持一個開放和包容的態度,但由于自身在語言、學術和環境適應方面的差異,在跨文化學術交流技能等行為上表現不足。

(二)提高大學教師國際能力的對策及建議

1.切實增強一流大學教師跨文化交流技能

在大學教師國際能力的三個維度中,跨文化技能的得分是最低的,是大學教師國際能力中最薄弱的環節,因此要想切實提升大學教師的國際能力,必須從增強大學教師參與跨文化交流的技能開始。

(1)關于跨文化學術能力。這個二階因子在三個因子中分值最低,是最需要著力解決的關鍵問題。在學校層面,一流大學應該高度重視教師的跨文化學術能力培養,加強與世界一流大學的伙伴關系和合作,建立長效友好的交流關系,邀請國外專家學者來校交流,為教師提供與國外本領域頂尖學者專家進行學術交流的機會,在經驗分享和問題探討中加強其對本領域國際主流理論和研究方法的理解,進而促進跨文化的學術研究與合作;在教師層面,教師應當首先對跨文化的學術能力給予充分的重視,對自身的跨文化學術能力有客觀的認識。同時研究表明,國外訪學對教師國際能力有著顯著的積極影響,因此教師要盡可能地通過長期訪學和短期交流等多種方式,不斷加強與國外一流大學學者的學術交流,努力開展科學研究合作并共同在國際期刊上發表學術成果。

(2)關于跨文化溝通能力。在學校層面,一流院校除了通過國家留學基金委員會資助,還應該尋求更廣泛的資金支持,加大對本校教師出境進修或訪學的支持,為其提供國際化交往平臺,使其在外語語言環境中提升跨文化能力。在個體層面,教師應立足于自身實際,對自身的跨文化溝通能力有比較清晰的認識,尋找適合自己的方式來提升自身的外語水平,例如有意識地與外籍教授或者留學生多進行交流,不斷提升跨文化的敏感性和溝通能力。

(3)關于跨文化適應能力。學校層面應采取培訓措施,比如通過舉辦跨文化經驗交流會,邀請在有豐富的跨文化經驗的教師進行經驗分享,幫助缺乏跨文化經驗的教師在去往不同國家和文化之前充分了解在國外可能會遇到的問題和困難,提升教師在跨文化環境中的心理應對能力和適應能力。在教師層面,教師應利用訪學等跨文化環境和契機,積極面對跨文化環境,并通過及時調整自己的開放和包容態度,爭取在更短的時間融入新環境和生活。

2.加強大學教師掌握國際學術知識和加深理解全球化

在大學教師國際能力的三個維度中,知識與理解的得分處于中間位置,是大學教師需要提高的部分,特別是教師對國際學術知識的掌握。

(1)加強國際學術知識的學習。一方面,大學可以從自身的實際情況出發制定相關政策以加強教師對國際學術知識的學習,比如通過定期舉辦培訓班,聘請國內外在本研究領域資深的專家學者對教師進行學習,使教師能夠對國際上公認的理論、前沿的發展問題及主流的研究方法有更深入的認識;另一方面,研究表明,開展國際前沿課程有助于增強國際能力,因此可以鼓勵教師根據自身優勢,開設有關國際問題或涉及本專業國際前沿發展動態的課程,使教師在教學過程中不斷增強自己對國際前沿問題的學習和掌握,以提升國際學術能力。

(2)加深全球化理解和世界知識學習。關于全球化理解,大學應當充分認識當今全球化發展的態勢和具體形式,主動迎合全球化和高等教育國際化的需要,在政策制定上重點突出對教育國際化發展的支持,積極尋求國際化的交流方式,引發教師對高等教育國際化的關注。例如B大學在國際化發展戰略中提出了“UPS”計劃,既大學對大學、教授對教授,學生對學生,強調大學的各個層面都要與世界一流大學進行深入交流以開展合作。此外教師在日常生活中應當密切關注當前的國際時事及重大國際事件,了解當今世界局勢的發展,能夠逐步增強對國際化的深入全面理解。教師應當努力增加自己的跨文化知識儲備,積極主動地了解世界各國的相關知識,包括政治經濟體制、歷史、地理相關知識及語言文化、宗教信仰、風俗習慣及生活方式,不斷擴充自己的世界知識,開闊自己的國際視野。

3.對世界文化保持包容和開放的態度

在大學教師國際能力的三個維度中,態度處于相對較高的水平。大學教師應對世界文化保持較為包容和開放的態度,在堅持我們的核心價值觀的基礎上,不斷從國外學術文化中吸取有益成分,為我國的學術創新增加活力。

大學應當積極為國際化的發展創造條件,通過舉辦或承辦涉及國際化或具有國際合作性質的國際學術會議、課題項目等多種方式,鼓勵本校教師以積極的態度參與到國際化學術交流活動之中,開展本校不同國籍的教師及學生之間的互動,增進彼此對異國文化的了解,培養教師對不同國家文化保持尊重、理解和欣賞的開放和包容態度,同時也要提醒他們取精華去糟粕,在尊重它國文化的基礎上,積極吸納其中的有益因素為我所用。

當今世界,全球化和高等教育國際化成為必然趨勢。在這一大背景下,我國提出了“雙一流”建設的發展戰略,在此建設過程中我們必須認識到,大學教師隊伍建設是“雙一流”建設的核心任務之一,因為只有大學教師具備了世界一流的素養(包括學術能力和國際能力),我們的一流大學才有可能成為世界一流。“雙一流”大學需要充分認識這一問題的重要性,積極為提升和發展教師國際能力和學術能力創造有利條件,為建設一流師資隊伍,加快培養一流科學家、學科領軍人物和創新團隊,培養活躍在國際學術舞臺的優秀教師隊伍,切實提高我國高等教育的國際競爭力而不斷努力和奮斗。

參考文獻:

[1][2]Deardorff,D.K.,Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization[J].Journal of Studies in International Education,2006:241-267.

[3][17][18]Hunter,B.White,G.P.& Godbey,G.C.,What Does It Mean to Be Globally Competent?[J].Journal of Studies in International Education,2006:267-285.

[4][10]Olson,C.L.& Kroeger,K.R.,Global Competency and Intercultural Sensitivity[J].Journal of Studies in International Education,2001:116-138.

[5][9]Lohmann,J.R.,Rollins,H.A.& Hoey,J.J.,Defining,Developing and Assessing Global Competence in Engineer[J].European Journal of Engineering Education,2011:119-131.

[6]Li,Y.Cultivating Student Global Competence:A Pilot Experimental Study[J].Decision Sciences Journal of Innovative Education,2013:125-143.

[7]劉揚,吳瑞林.高等教育國際化:大學生國際能力評價量表設計和檢驗[J].復旦教育論壇,2015,13(1):44-49.

[8]Dervin,F.& Hahl,K.,Developing a Portfolio of Intercultural Competences in Teacher Education:The Case of a Finnish International Programme[J].Scandinavian Journal of Educational Research,2015:95-109.

[11]DeJaeghere,J.G.& Cao,Y.Developing U.S.Teachers Intercultural Competence:Does Professional Development Matter?[J]International Journal of Intercultural Relations,2009:437-447.

[12]McCloskey,E.M.,Global Teachers:A Conceptual Model for Building Teachers Intercultural Competence Online[J].Comunicar,2012:41-49.

[13]侯瑞君.大學外語教師跨文化交際能力的培養[J].黑龍江高教研究,2003(6):74-75.

[14]司繼濤.構建高職英語專業教師跨文化能力框架-基于廣西高職院校英語專業教師的研究[J].欽州學院學報,2010,25(4):71-75.

[15]張淳.中國大學外語教師信念量化研究-基于跨文化交際能力的培養[J].中國外語,2014,11(6):91-95+105.

[16]劉揚,馬熒,李名義.“一帶一路”倡議下研究生國際能力的評價與提升對策研究[J].高校教育管理,2018,12(2):10-16.

[19]Zhang,X.T.,& Zhou,M.M,Interventions to Promote Learners Intercultural Competence:A Meta-analysis.International Journal of Intercultural Relations,2019(71):31-47.

[20]He,Y.,Lundgren,K.,& Pynes,P.,Impact of Short-term Study Abroad Program:Inservice Teachers Development of Intercultural Competence and Pedagogical Beliefs.Teaching and Teacher Education,2017(66):147-157.

(責任編輯賴佳)