高校教師在線教學滿意度的區域與院校差異研究

吳 薇 姚 蕊 謝作栩

(1.廈門大學 教育研究院,福建廈門 361005; 2.廈門大學 教師發展中心,福建廈門 361005)

一、 問題提出

在疫情期間“停課不停教、停課不停學”的特殊背景下,以信息技術為支撐的在線教育發揮了關鍵作用,影響并塑造著未來高等教育教學的新形態。據統計,目前已有138個國家的13.7億學生面臨學校停課、接受線上教育(UNESCO, 2020),我國共有4.23億用戶在疫情期間利用網絡開展教學與學習,在線教育數量呈現爆發式增長。教育部《關于在疫情防控期間做好普通高等學校在線教學組織與管理工作的指導意見》強調要依托各在線課程平臺開展在線教學活動,保證疫情防控期間教學進度和教學質量(教育部, 2020)。各高校也出臺了在線教學實施方案,確保在線教學的效率與質量。在線教學參與人數大幅增長的同時,如何確保在線教學質量與成效顯得尤為重要。

教學滿意度是高校教學質量的重要反映,可以分為督導部門、學生、同行對課堂教學的滿意情況,以及教師對自身教學的滿意情況(Guest et al. , 2018)。在教學滿意度的相關研究中,學者主要探討了學生和同行對于課堂教學的滿意度,即學生評教和同行評教,鮮有教師對自身教學效果滿意度的相關研究。在教學滿意度影響因素的相關研究中,學者多聚焦于學生個體因素、教學行為和院校類型等方面(王芳, 2018)。且在不同區域、不同類型的院校中,影響學生教育收獲和在校滿意度的因素不盡相同(趙琳等, 2012)。例如,東部地區985院校教學滿意度最高,而西部地區則是地方本科院校教學滿意度最高,師生互動、教學環境支持均不同程度地影響著教學滿意度。在線教育作為高等教育的新形式,相較于傳統線下教學模式,具有打破教學時空局限、教學方式組織靈活、教學資源豐富便捷等優勢。這些優勢能否促進疫情期間我國不同地區高校在線教育的平衡?在線教學的開展與在線教育質量是否在院校與區域間存在差異?

作為在線教育的主要參與者與實踐者,教師對于在線教學的滿意度能夠影響其教學自我效能感(Büyükg?ze & Gün , 2017),可以作為衡量在線教學質量的一個重要指標。因而研究高校教師對于疫情期間在線教學的體驗以及其對教學效果的評價顯得尤為重要。本文將疫情期間高校教師在線教學滿意度的區域與院校差異作為主要研究問題,通過問卷發放和數據統計分析,考察不同區域和類型院校教師對于在線教學滿意度的評價以及影響在線教學滿意度的主要因素,問題包括:1)不同區域和類型院校教師在線教學滿意度是否存在差異?2)同一區域不同類型院校教師在線教學滿意度是否存在差異?3)若存在差異,導致這些差異的因素是什么?

二、 研究設計

(一) 研究工具與材料

本研究使用的工具是“全國高等學校質量保障機構聯盟-線上教學情況調查問卷(教師卷)”,該問卷對疫情以來全國高校教師在線教學的開展進行整體調研,共有334所高校、13997名教師參與。問卷分四部分:基本信息、線上教學環境與支持、教師線上教學體驗和對線上教學的改進意見。本研究選取問卷的“教師在線教學體驗”部分題項,包括線上教學滿意度及其影響因素。“線上教學滿意度”可幫助了解教師對疫情期間在線教學體驗的評價,“在線教學滿意度影響因素”可用于分析影響在線教學滿意度的主要原因。除教師背景信息外,該部分題項均為量表題,采用李克特五點法記分。運用克倫巴赫 (Cronbach’s alpha)信度系數估計問卷的內部一致性信度,得到信度系數為0.937,表明問卷信度良好,各部分題項設計合理,測量工具的一致性和穩定性較高。使用探索性因子正交方差最大法進行主成分分析,檢驗問卷的結構效度。結果顯示,KMO系數值為0.948,Bartlett’s球形檢驗達到顯著水平(p<0.001)。因此,本研究使用的調查問卷具有很好的信效度,是可靠和準確的研究工具。

(二) 研究變量與方法

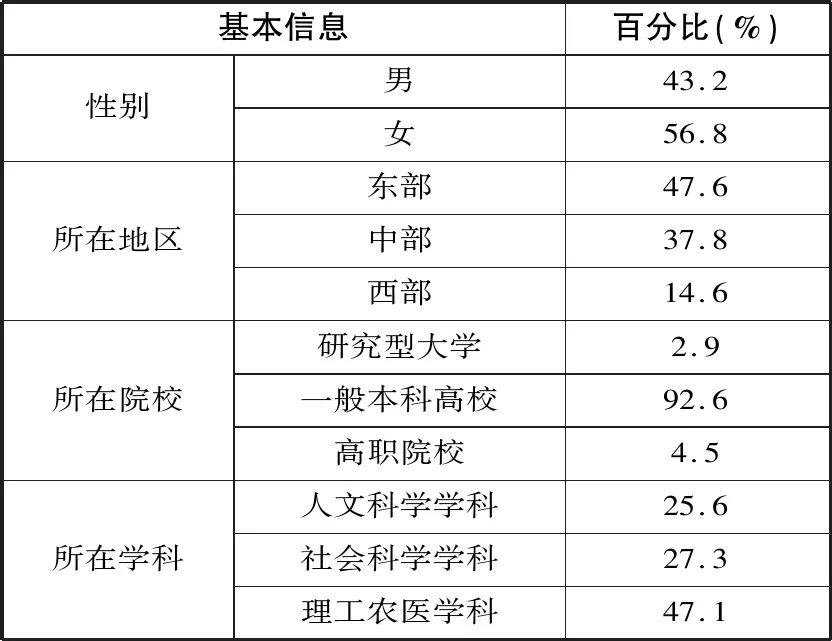

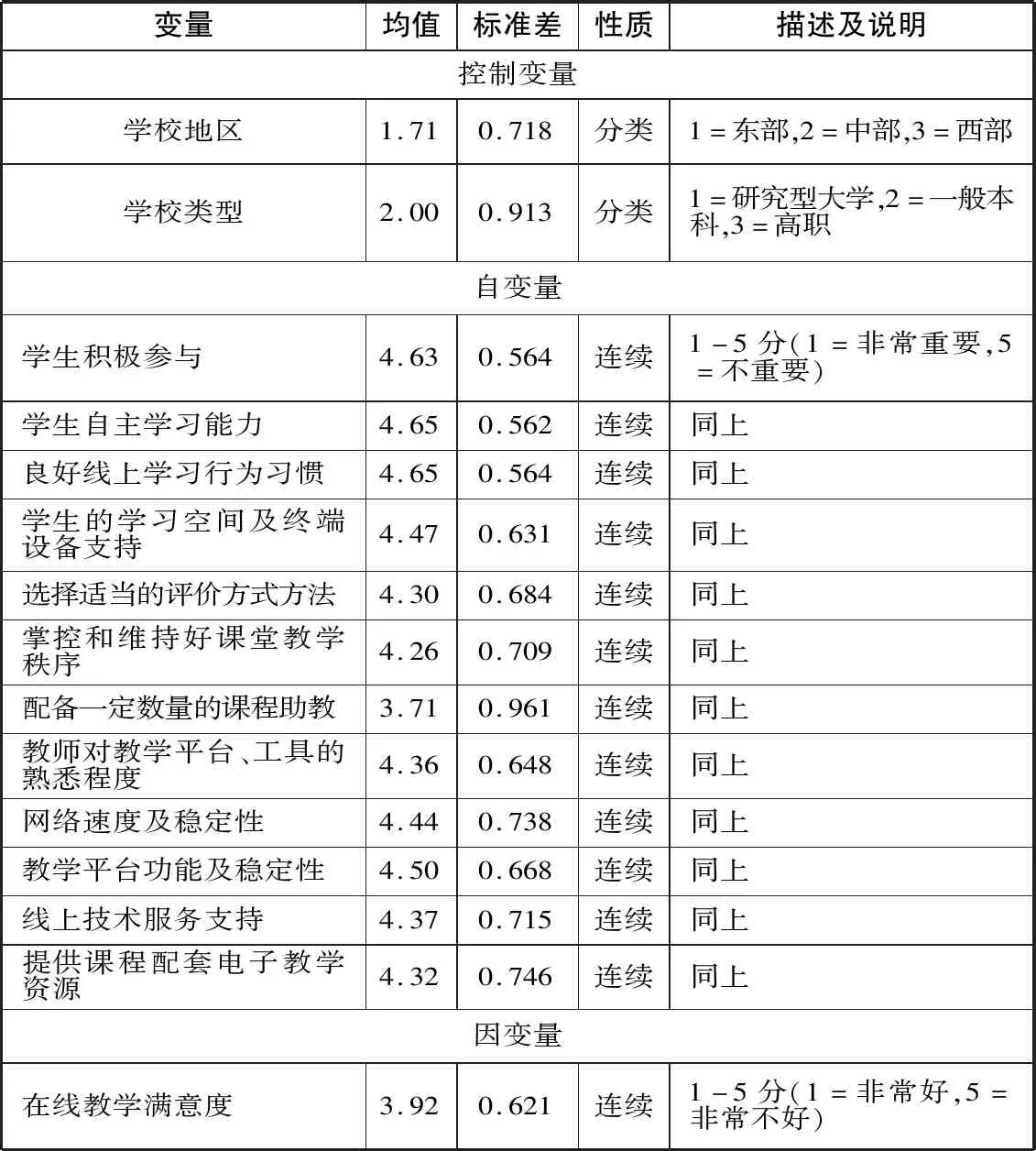

本研究在線問卷調查共回收13997份問卷,剔除無效問卷后,得到有效樣本13521份(見表一),主要變量為教師所在地區、所在院校類型、教師在線教學滿意度及其影響因素。教師所在地區與院校類型作為控制變量,用于分析不同地域與院校類型教師的在線教學效果差異。在線教學滿意度作為因變量,滿意度的高低能夠反映教師對于在線教學效果的評價。在線教學滿意度各影響因素作為自變量,用于分析影響不同區域和院校教師在線教學滿意度的差異(見表二)。

表一 樣本特征描述

表二 樣本特征描述

結合研究問題,本研究就不同區域和類型院校教師在線教學滿意度的差異提出如下假設:不同區域教師在線教學滿意度存在差異,東部地區教師對在線教學效果的滿意度高于中部地區和西部地區;不同類型院校教師在線教學滿意度存在差異,研究型大學教師對在線教學效果的滿意度高于一般本科院校和高職院校;同一區域內不同類型院校教師在線教學的滿意度存在差異;影響同一區域不同類型院校教師在線教學滿意度的因素存在差異。

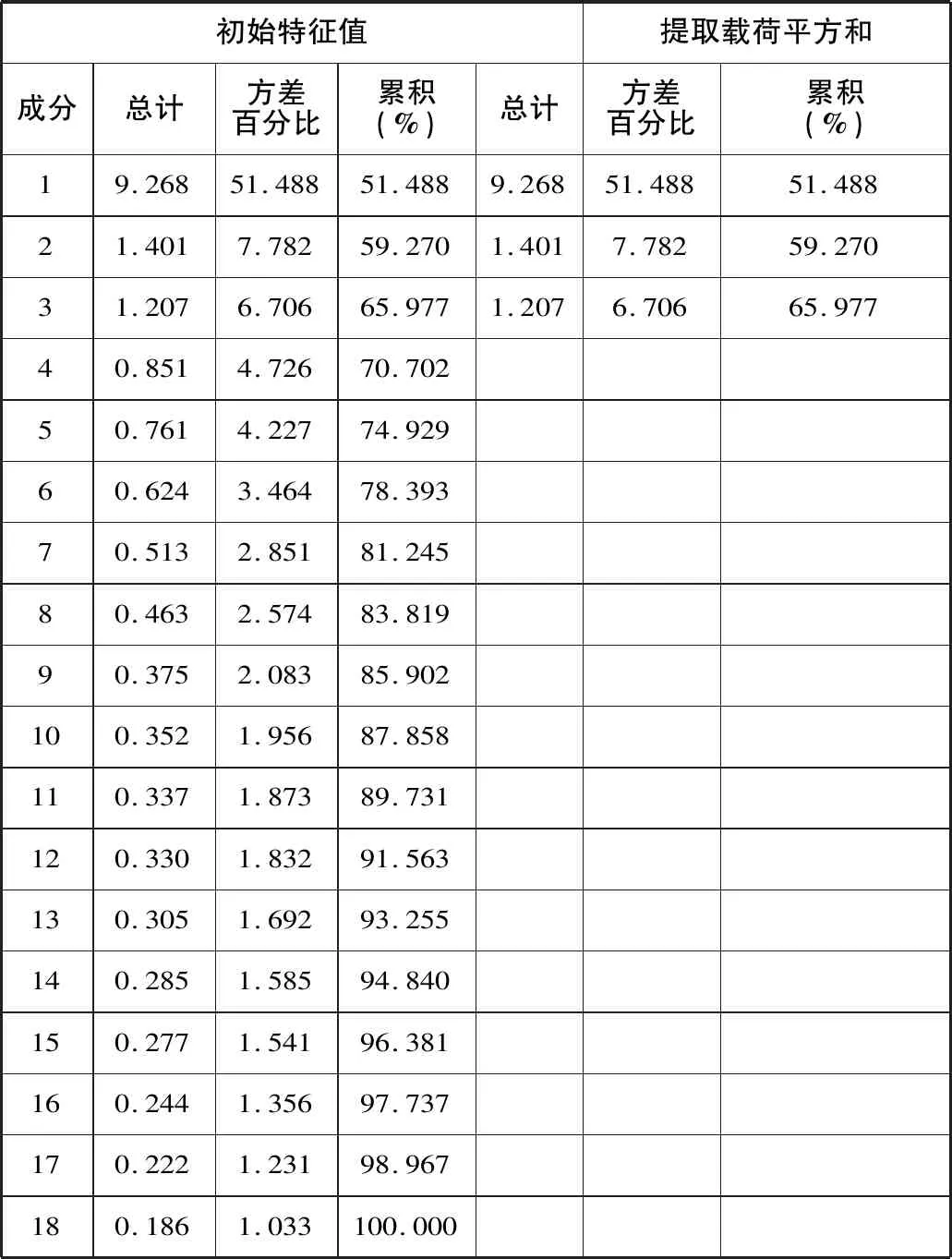

本研究使用SPSS26.0軟件統計與分析數據:首先運用獨立樣本T檢驗和單因素方差分析,分析教師在線教學滿意度的區域與院校類型差異;其次對影響在線教學滿意度的18個變量進行主成分分析,提煉在線教學滿意度影響因素的公因子,并對各公因子得分加總求平均值;最后運用多元線性回歸分析,探討影響不同區域和類型院校教師在線教學滿意度的主要因素。

三、 研究結果

高校教師對在線教學的評價與體驗,不僅可以了解教師對線上教學開展成效的滿意度,也可以通過其他背景因素探討在線教學效果的差異。本研究從區域角度和院校類型角度探究比較不同區域與類型、同一區域內不同類型院校教師對在線教學滿意度的評價,以及影響教師教學滿意度的主要因素。

(一) 教師在線教學滿意度的院校區域與類型差異

1. 教師在線教學滿意度的區域差異

教師對在線教學的滿意度是衡量在線教學效果的重要指標。單因素方差分析結果顯示(見表三),區域特征與在線教學滿意度存在顯著影響(F=16.803,P<0.001)。不同區域教師對疫情期間在線教學的滿意度呈現東部>中部>西部的差異,即東部地區的教師在線教學滿意度最高,西部地區相較于東部和中部地區,教師對在線教學的滿意度較低。

表三 不同區域教師在線教學滿意度描述及單因素方差分析

注:***表示P<0.001.

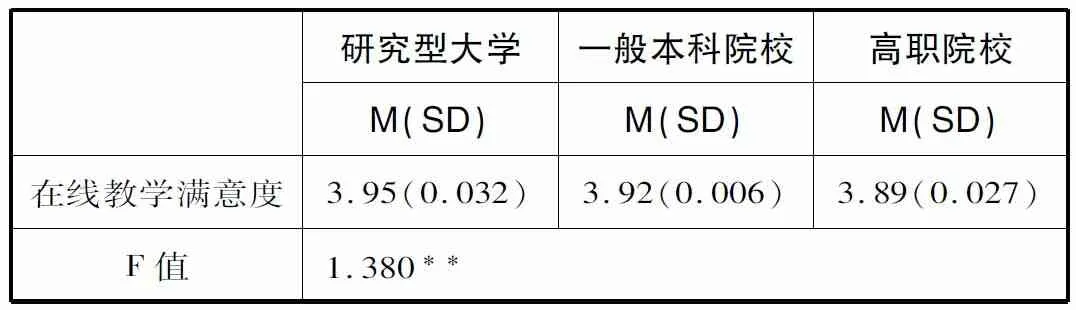

2. 教師在線教學滿意度的院校類型差異

將不同類型院校作為解釋變量,在線教學滿意度作為被解釋變量進行單因素方差分析。結果顯示(見表四),院校類型對在線教學滿意度影響顯著(F=1.380,P<0.01)。不同院校教師的在線教學滿意度存在差異,滿意度呈現研究型大學>一般本科院校>高職院校,即研究型大學教師對于疫情期間的在線教學滿意度較高,高職院校教師滿意度較低。

表四 不同院校類型教師在線教學滿意度描述及單因素方差分析

注:**表示P<0.01.

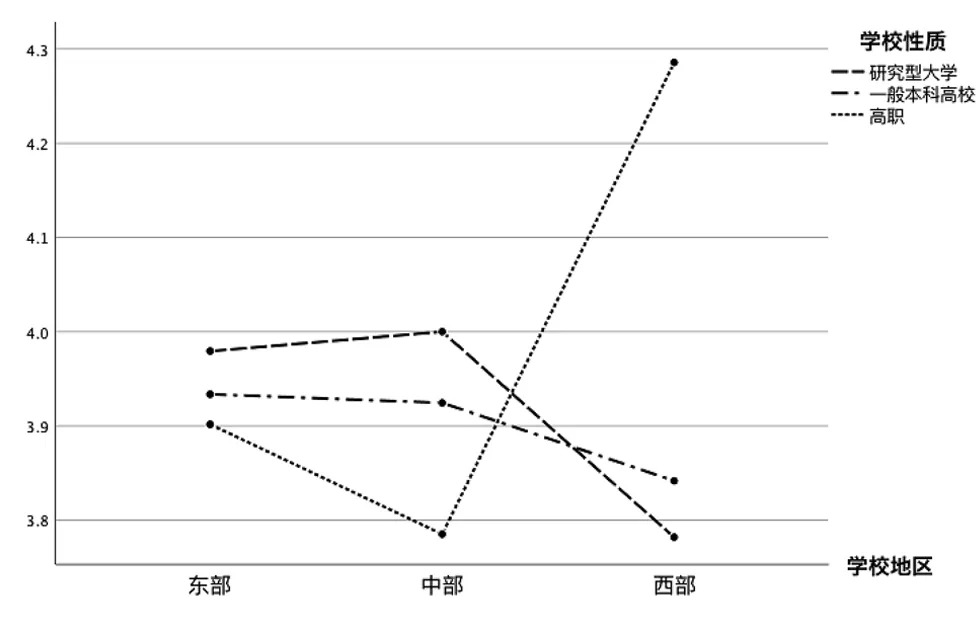

3. 同一區域不同類型院校教師在線教學滿意度差異

前面探討了不同區域教師和不同類型院校教師的教學滿意度差異,那么區域與院校類型之間是否存在交互作用,共同影響教師的在線教學滿意度?為此,本文將區域與院校類型作為固定因子,將在線教學滿意度作為因變量,進行交互作用分析。由圖1可知,地區與院校間存在交互作用,且在交互作用下,研究型大學和一般本科院校的“在線教學滿意度”的得分由東部向西部依次降低,而高職院校自東部向中部不斷下降,自中部向西部不斷升高,研究型大學、一般本科院校和高職院校出現交叉后,在西部地區,高職院校教師在線教學的滿意度遠超過一般本科院校和研究型大學。

圖1 區域與院校類型在教師在線教學滿意度上的交互作用

由于區域與院校類型在在線教學滿意度上存在交互作用,為了更好地探討教師在線教學滿意度的區域與院校差異,本研究將固定區域變量分析同一區域不同類型院校教師在線教學滿意度的差異。方差分析結果發現(見表五),東部地區三類院校、中部地區三類院校、西部地區三類院校的在線教學滿意度存在顯著差異。事后檢驗結果發現,東部地區研究型大學、中部地區研究型大學的教師滿意度最高,得分均高于一般本科院校和高職院校,而西部地區高職院校的教師滿意度最高,得分分別高于一般本科院校和研究型大學。

表五 同一區域內不同類型院校教師在線教學滿意度方差分析

注:*表示P<0.05.

(二) 不同類型院校教師在線教學滿意度差異成因

由前文可知,西部地區不同類型院校教師在線教學滿意度與東部地區和中部地區相反,呈現出高職院校教師滿意度高,研究型大學教師滿意度低的態勢。為何西部地區教師的表現與東部、中部地區不同?影響教師在線教學滿意度的因素有哪些?同一區域內不同類型院校教師在線教學滿意度的影響因素是否存在差異?為此,本研究將控制區域變量,探究影響不同類型高校教師在線教學滿意度的主要因素。

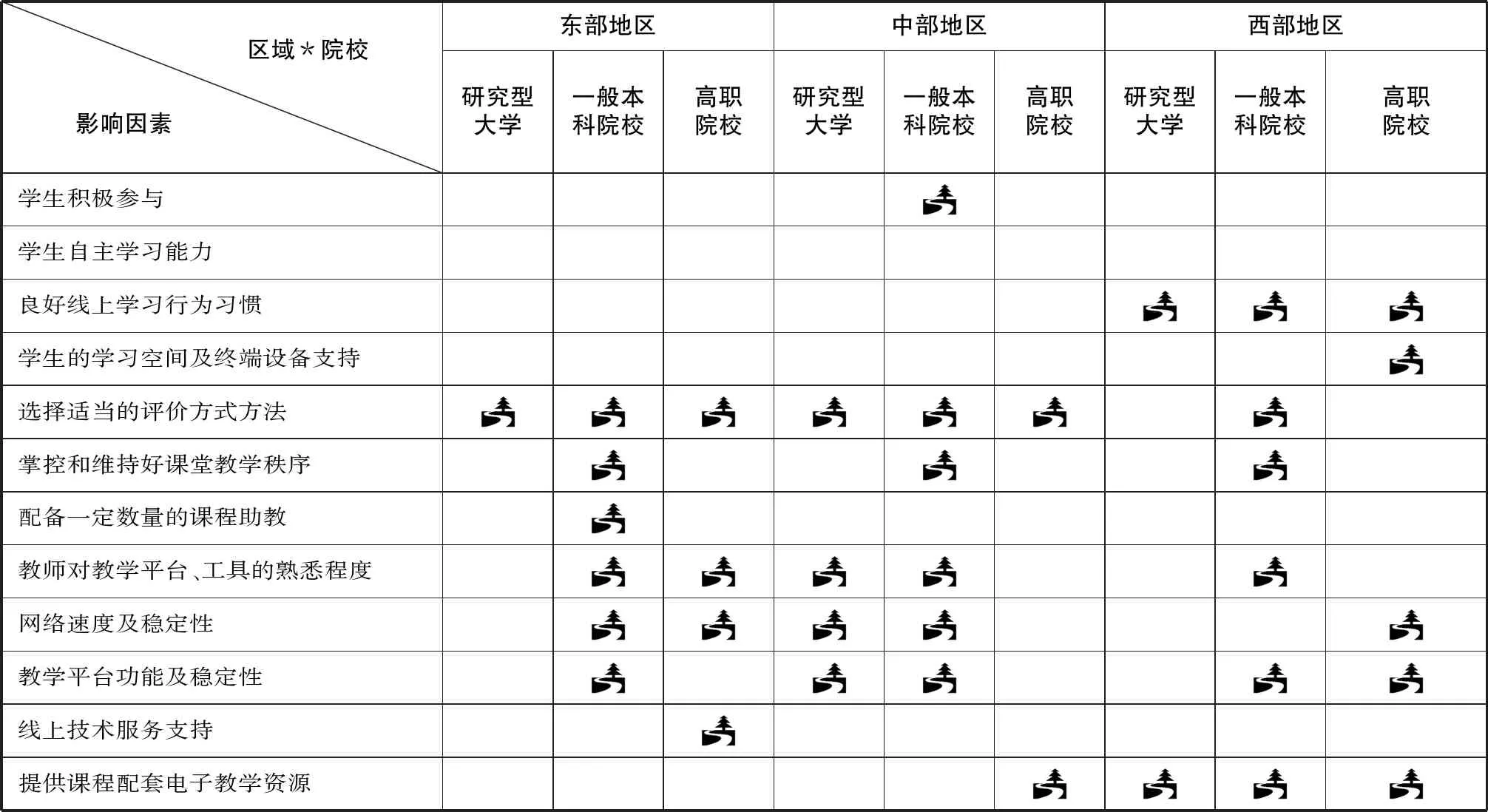

調查問卷的“在線教學滿意度影響因素”選項包括18個題項,采用主成分分析方法對題項進行降維處理(見表六)。“在線教學滿意度影響因素”共提取出三個公因子,解釋率為65.977%,即三個公因子可以很好地解釋教學滿意度影響因素變量。根據公因子的特征,本研究將三個影響因素分別命名為“學生”“教師”和“支持保障”。通過對三個公因子進行加總求平均值,最后得到三個新變量,即“學生”變量、“教師”變量和“支持保障”變量。其中,“學生”變量包括學生積極參與、學生自主學習能力、良好的線上學習行為習慣(如按時上課,學習自律能力等)和學生的學習空間及終端設備支持。“教師”變量包括選擇適當的評價方式方法、掌控和維持好課堂教學秩序、配備一定數量的課程助教、教師對教學平臺和工具的熟悉程度。“支持保障”變量包括網絡速度及穩定性、教學平臺功能及穩定性、線上技術服務支持和提供課程配套電子教學資源。

表六 教師在線教學滿意度影響因素因子分析及變量解釋率

本研究通過控制區域變量,以在線教學滿意度的三個影響因素為自變量,在線教學滿意度為因變量,進行多元回歸分析,嘗試探討同一區域內不同類型院校教師在線教學滿意度的影響因素差異。

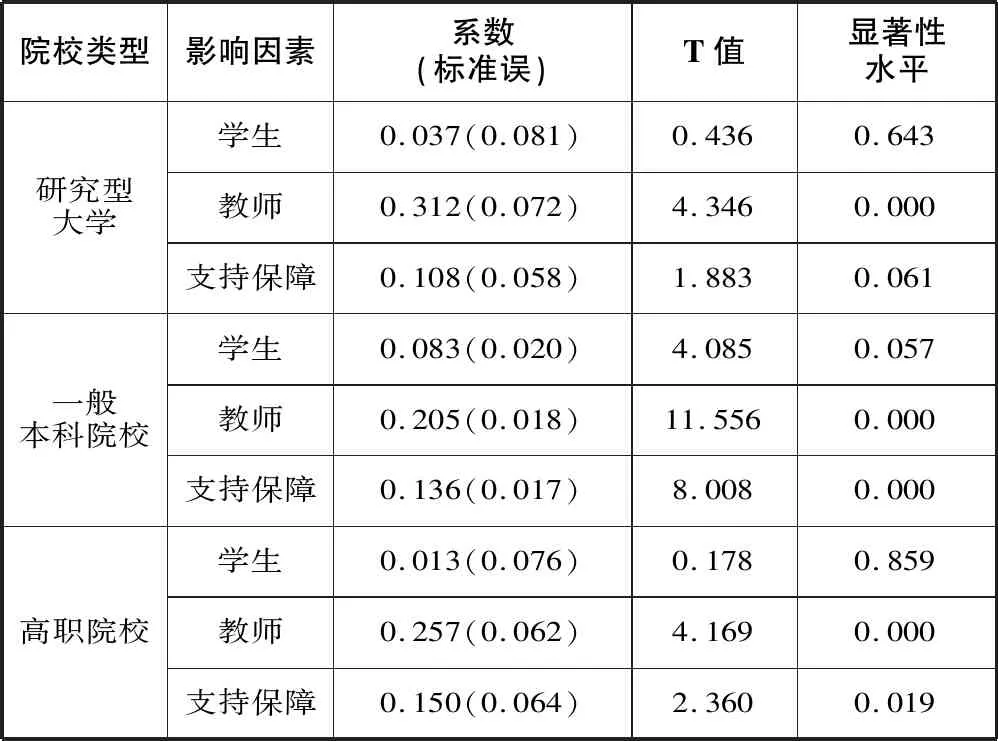

1. 東部地區不同類型院校教師在線教學滿意度影響因素

通過繪制部分回歸散點圖和學生化殘差與預測值的散點圖,可以判斷研究中的自變量與因變量之間存在線性關系。已驗證研究觀測值之間相互獨立( Durbin-Watson 檢驗值分別為 2.108、1.957、2.049),自變量之間不存在多重共線性( VIF 值均小于 3)。回歸模型具有統計學意義,研究型大學 F=15.887,P<0.001,調整后 R2=0.128。一般本科院校F=231.578,P<0.001,調整后 R2=0.113。高職院校F=22.516,P<0.001,調整后 R2=0.124。納入回歸模型的自變量對東部地區教師在線教學滿意度的影響具有統計學意義。其中,影響東部地區研究型大學教師在線教學滿意度的主要因素為教師(P<0.001),影響東部地區一般本科院校和高職院校教師在線教學滿意度的主要因素為教師(P<0.001, P<0.001)和支持保障(P<0.001,P<0.05),具體結果見表七。

表七 東部地區不同類型院校教師在線教學滿意度影響因素多元回歸分析

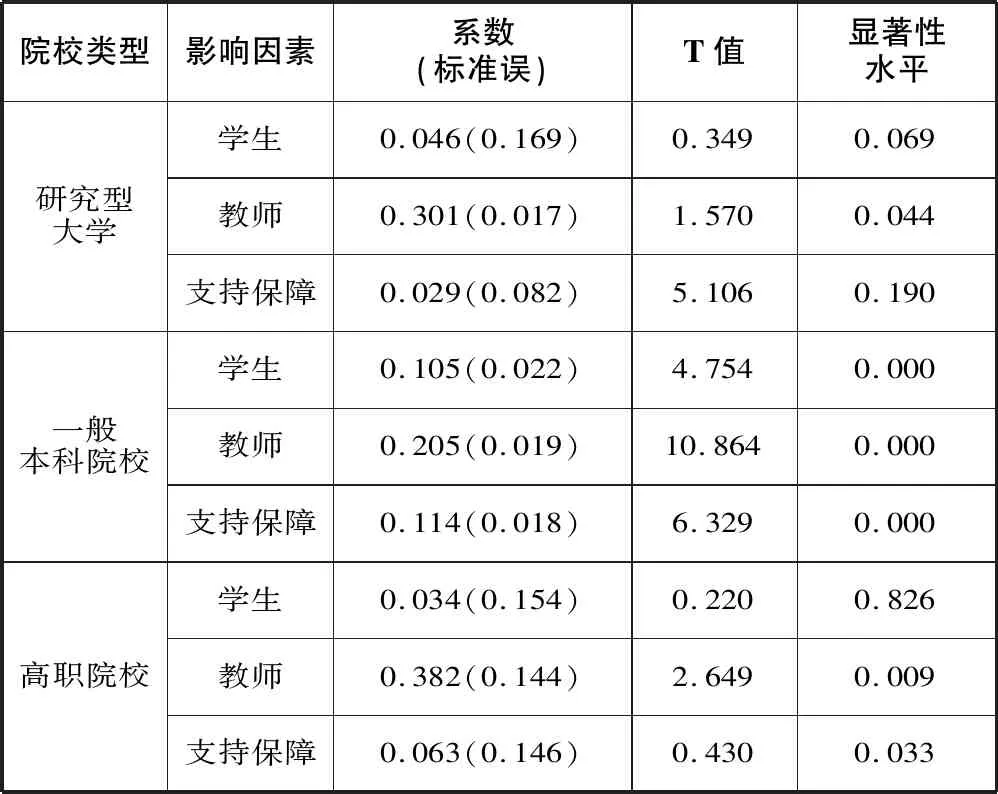

2. 中部地區不同類型院校教師在線教學滿意度影響因素

對影響中部地區不同類型院校教師在線教學滿意度的主要因素進行多元回歸分析,已驗證研究觀測值之間相互獨立( Durbin-Watson 檢驗值分別為 2.093、2.004、1.710),自變量之間不存在多重共線性( VIF 值均小于 3)。回歸模型具有統計學意義,研究型大學 F=3.593,P<0.001,調整后 R2=0.128。一般本科院校F=196.814,P<0.001,調整后 R2=0.108。高職院校F=6.444,P<0.001,調整后 R2=0.159。納入回歸模型的自變量對東部地區教師在線教學滿意度的影響具有統計學意義。其中,影響中部地區研究型大學教師在線教學滿意度的主要因素為教師(P<0.05),影響中部地區一般本科院校教師在線教學滿意度的主要因素為學生(P<0.001)、教師因素(P<0.001)和支持保障(P<0.001),影響中部地區高職院校教師在線教學滿意度的主要因素為教師(P<0.01)和支持保障(P<0.05),具體結果見表八。

表八 中部地區不同類型院校教師在線教學滿意度影響因素多元回歸分析

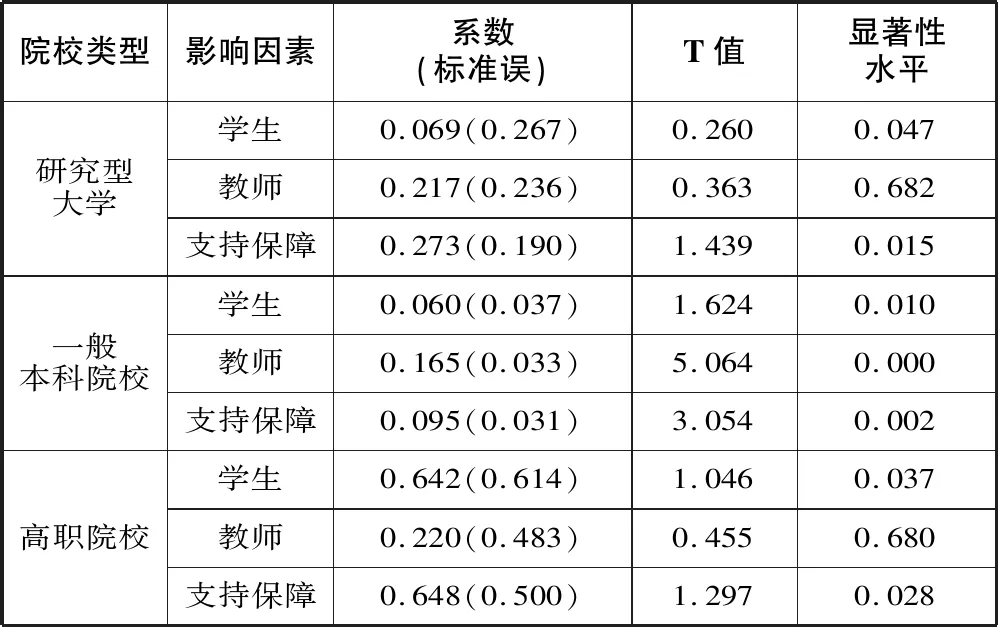

3. 西部地區不同類型院校教師在線教學滿意度影響因素

對影響西部地區不同類型院校教師在線教學滿意度的主要因素進行多元回歸分析,已驗證研究觀測值之間相互獨立( Durbin-Watson 檢驗值分別為 1.807、1.882、1.935),自變量之間不存在多重共線性( VIF 值均小于 3)。回歸模型具有統計學意義,研究型大學 F=1.793,P<0.05,調整后 R2=0.095。一般本科院校F=42.043,P<0.001,調整后 R2=0.063。高職院校F=6.708,P<0.05,調整后 R2=0.404。納入回歸模型的自變量對東部地區教師在線教學滿意度的影響具有統計學意義。其中,影響西部地區研究型大學教師在線教學滿意度的主要因素為學生(P<0.05)和支持保障(P<0.05),影響西部地區一般本科院校教師在線教學滿意度的主要因素為學生(P<0.05)、教師(P<0.001)和支持保障(P<0.01),影響西部地區高職院校教師在線教學滿意度的主要因素為學生 (P<0.05)和支持保障 (P<0.05)(見表九)。

表九 西部地區不同類型院校教師在線教學滿意度影響因素多元回歸分析

四、 結論與討論

(一) 研究結論

基于“全國高等學校質量保障機構聯盟-線上教學情況調查”(教師卷)數據,本研究探討了疫情期間教師對在線教學滿意度的區域差異和院校差異。鑒于二者在教學滿意度上存在交互作用,本文通過控制區域變量,運用多元線性回歸模型分析同一區域內不同類型院校教師在線教學滿意度的影響因素,得到如下結論:

1. 不同區域和院校類型教師的在線教學滿意度差異

方差分析結果顯示,疫情期間教師在線教學的滿意度存在區域和院校類型差異,東部地區教師在線教學滿意度高于中部和西部地區教師,研究型大學教師在線教學滿意度高于一般本科院校和高職院校。此外,分析發現,區域與院校類型對于在線課堂教學滿意度存在交互作用。東部地區研究型大學和一般本科院校教師的在線教學滿意度最高,并且隨著區域的變化,兩種類型院校教師的滿意度在中部和西部地區逐漸下降,而高職院校教師在線教學的滿意度在西部地區達到最高,在中部地區滿意度最低。

2. 教師在線教學滿意度影響因素主要包括三個維度

對問卷“在線教學滿意度影響因素”題項進行因子分析,最終提煉出影響在線教學滿意度的三個維度,即學生因素、教師因素和支持保障因素。學生因素強調在線課堂中學生的參與度、投入度和師生互動對教師在線教學的影響。教師因素強調教師由于自身原因,可能對在線教學產生的影響,如課堂組織、有效備課、對平臺設備的熟練程度。支持保障因素則是在線課堂與傳統線下課堂教學的主要區別,在線教學需要良好的網絡支持、穩定的教學平臺運行,以及海量的電子教學資源。

3. 不同區域和院校類型教師在線教學滿意度影響因素差異

(二) 討論

1.突破“無界”中的“有界”,提升在線教學的“境界”

區域差異和院校差異一直是影響我國高等教育發展的重要因素。區域與院校類型的相關研究證明了不同特征下的高等教育是有界限的。東部和西部地區在優質高校入學機會方面有較大優勢(劉寧寧,2020),部屬高校較于地方院校、經濟發達地區較于經濟欠發達地區有更大的資源配置優勢等(鮑威等,2009)。《中國教育指數(2020年版)》統計結果顯示,中國各省域在教育信息化、教育創造和教育法治等方面的差距顯著縮小,但是在教育投入、教育產出與貢獻、教育創新與創業、教育公平等方面參差不齊,省域間差距有所擴大。且從整體發展上,中國東北和西部部分省區和東部省市的差距有逐漸拉大的趨勢(張煒等,2020)。本研究中,不同院校區域與類型教師在線教學效果的滿意度呈現由東部到西部、由研究型大學到高職院校階梯式遞減。中部和西部地區各類型院校教師對在線教學的滿意度受學生、教師和技術方面因素的影響,在線教學中不同區域與院校的界限仍然存在。

表十 最大差異量規學生評教數據

大規模、開放性、聯通性是在線教育的本質特征,實現教育教學資源的開放共享是在線教育的最終目的(尹達,2015)。因此,在線教育作為一種新的教育形式,本質上應該沒有區域與院校界限。而實現真正意義上的“無界”,需要區域、院校及社會力量共同合作,不斷加強高等教育資源的開放共享,縮小在線教學的區域與院校差異,實現均衡發展,提升在線教學的“境界”。近年來,我國高度重視高等教育信息化建設,著力推動互聯網+教育的發展。但是各地區社會條件和自然條件的差異以及高等教育資源分配的不平衡,使得互聯網+教育更多的局限在某些區域或某些院校內部,在線教學資源尚未實現全國范圍內的開放共享。疫情期間粵港澳大灣區高校課程建設和應用聯盟作了示范(暨南大學,2020)。 通過與主流慕課平臺合作,實行跨平臺統一認證,學生可以享受多個平臺的優質課程,其做法充分實現了教學資源和數據共享。提升在線教學的“境界”,國家教育部門應繼續推動國家精品在線課程建設,使各地區各高校能夠共享優質課堂教學資源,打破資源分配的區域、院校界限。各區域、各高校應不斷加強區域合作和校際合作,共享在線學習資源、課程資源,突破區域與院校壁壘,實現教育資源的互聯互通。疫情提升了人們對人類命運共同體的認識,也讓高等教育決策者、研究者們意識到了建立人類教育命運共同體的重要性。聯合國教科文組織教育助理總干事賈尼尼(Stefania Giannini)表示,教育在實時發生變化,縮小教育不平等是世界高校的使命,全球合作是應對疫情危機的唯一辦法(UNESCK,2020)。疫情期間在線教學的全球合作為縮小世界教育資源的不平等、實現高等教育的可持續發展提供了新思路與新路徑。我國應堅持高等教育在線教學的“走出去”和“引進來”。疫情在全球蔓延的同時,我國面向全球推出了首批高校在線教學國際平臺“學堂在線”(國際版),為各國大學生提供免費學習資源,實現了在線教學的“走出去”。同時,我國也應加強世界高校精品在線課程的“引進來”,實現優質在線課程的全球開放共享,提升在線教育的無國界、無邊界。

2.師生同中心,督教又督學

現階段我國高等教育強調以學生為中心的教育理念,教育質量標準的設定也以學生的學習體驗和學習投入來衡量(洪藝敏,2019)。而疫情期間大規模在線教學使我國高等教育面臨新的環境,在線教育進入以實時在線教學為代表的2.0時代的成熟階段(楊斌等,2020)。教學環境以及方式的轉變對教師的教學活動提出了更高的要求,導致許多教師無法及時適應。在本研究中,東中西部地區不同類型院校教師在線教學滿意度均受教師因素的影響,特別是研究型大學的教師,只有教師因素對在線教學滿意度有顯著影響。教師的信息化教學素養,如能否熟練地操作平臺、在線布置和修改作業、運用平臺直播授課等影響了教學滿意度。

此外,為確保實現在線教學中師生同為中心,各高校教學發展中心可以設立在線教學督導和培訓師(Faculty’s developer)等專職人員,或鼓勵學生以及教師同行,參與教師在線課堂教學,幫助教師全面了解其在線教學能力與效果,同時和教師一起了解學生的學習情況以及學習訴求,從而提高在線教學滿意度。研究對教師在線教學滿意度的調查發現,不同區域和不同院校教師的在線教學滿意度存在顯著差異,而這些差異可能對區域院校的教學質量產生影響。作為教學活動的重要環節,教學評價可以幫助教師了解和反思自身教學能力,提升教學成效。在線教育領域同樣需要教學評價機制發揮監督與保障作用。政府教育部門應強化在線教育的督導評價,對各高校在線教育教學的開展情況進行指導與監督。高校也應建立本校在線教學質量評價機制,通過學生對于教師的評價幫助教師了解自身在線教學的方法、策略是否被學生接受,并通過同行之間專業視角的評價幫助教師判斷自身的教學能力和教學效果,還可通過教師進行在線教學效果自評幫助教師進行教學能力反思與提升。本次調查發現,八成左右的教師在疫情之前沒有過在線教學經歷,而教師的在線教學能力直接影響著教學效果。因此,各高校教師發展中心應著力開展教師的在線教學能力培訓工作,使教師能夠熟練運用教學平臺、進行在線課堂直播與互動。

3.平臺做保障,評價需建立

疫情的爆發,迫使各高校不得不將所有教育環節和教育目標的實現轉移到網上進行,力求在互聯網上實現大學特征和教育功能,構建起能夠達成全面育人目標的“虛擬大學”(Virtual University)(楊斌等,2020)。在線教學平臺的搭建對于提升在線教學質量至關重要。在線課堂建設需要學校具備一定的經濟實力與人力資本,并非所有學校能夠在第一時間內搭建本校在線教學平臺。在疫情期間,阿里云大學、百度云智學院、國家開放大學學習網、釘釘、騰訊課堂等第三方課程資源平臺和技術平臺對在線教學的開展提供了有力支持與保障。社會力量加入在線教學建設,打破了高校與社會、高校與高校之間的壁壘。多樣的教學平臺滿足了教師的教學需求和技術需求,保障了良好在線教學效果的實現。

在線教學在教學空間、教學組織和教學媒介等方面的特殊性,需要全新的教學評價方式和評級指標的建立,保證在線教學質量。在以往高等教育中,教師教學評價主要是教師自評、學院綜評和學生評教(劉麗娜等,2018), 通過學院對教師教學研究、師德師風、指導學生的考察,學生對教師課堂教學和實踐教學的評價,以及教師對自身教學的反思,達到改進教學的目標。在線教學不同于傳統線下教學,互聯網媒介在線上教學中發揮著重要作用。因此,教師能否熟練使用網絡和在線教學平臺進行備課、批改作業,能否在在線課堂中與學生進行互動等均應成為在線教學質量的評價指標。此外,在線課堂不同于在線教學,除上述評價指標外,教師對于學生的課后指導與反饋也應納入評價指標體系。隨著社會第三方機構越來越多地參與在線教學,教學平臺的重要性得以凸顯,因而也應建立對教學平臺的評價機制。教師與學生是教學平臺的主要使用者,其對平臺的使用體驗和滿意度也影響著教學質量。高校應不斷征詢教師與學生對在線教學平臺的使用評價與建議,了解教師與學生對平臺應用的訴求,進而幫助教學平臺更好地為教學活動服務,為教學質量提供保障。

本研究也存在一定局限,如只探討了同一區域內不同類型院校的教師在線教學滿意度情況。后續研究可以探討同類型院校不同區域教師的在線教學滿意度,使區域與院校研究更加立體、全面。又如,本研究僅從教師視角分析教師在線教學滿意度以及影響因素,今后可以引入學生和教學管理者等視角,了解不同主體對于在線教學效果以及影響教學滿意度影響因素的認知。