多種教學模式在植物學教學過程中的應用

劉艷萍,郝文芳

(1.塔里木大學生命科學學院,新疆阿拉爾,843300 ;2.西北農(nóng)林科技大學生命科學學院,陜西楊凌,712100)

植物學是高等農(nóng)業(yè)院校多個專業(yè)的專業(yè)基礎課,也是學生進入大學后最先接觸的專業(yè)基礎課,是學習后續(xù)植物生理學、遺傳學、生態(tài)學等多門課程的基礎,對于激發(fā)學生學習專業(yè)課的興趣、培養(yǎng)科研素養(yǎng)具有重要作用。傳統(tǒng)的教學模式是教師講授、學生聽課,這種填鴨式的教學方式,很難提高學生學習的積極性,也不利于創(chuàng)新型和應用型人才的培養(yǎng)。[1-3]教學資源的改善,使多種教學手段應用于植物學教學成為可能。本研究主要探索運用多種電子資源,采取自主學習、翻轉(zhuǎn)課堂、團隊協(xié)作等教學模式相結合的方式,將傳統(tǒng)的PPT教學和“雨課堂”或者“學習通”等結合起來,充分調(diào)動學生學習的積極性。[4-5]

一、植物學教學模式的現(xiàn)狀及弊端

植物學課程最早的授課模式是用掛圖、模型和板書進行授課。這種授課模式信息量少,授課進度慢,學生很容易抓住重點內(nèi)容,但是所講授的內(nèi)容大多圍繞教材展開,缺少創(chuàng)新性。隨著多媒體的廣泛運用,傳統(tǒng)的板書和掛圖模式逐漸被取代,目前大多數(shù)學校都采用多媒體課件進行授課,教師仍然是授課的主體,學生依然是聽眾。植物學的教學內(nèi)容較穩(wěn)定,可以更新的內(nèi)容不多,有時候一個教師的PPT會多年沒有更新,學生接觸不到植物學的前沿知識。這樣一方面不利于植物學學科的發(fā)展,另一方面也不利于培養(yǎng)創(chuàng)新型、應用型人才,學生的學習積極性依然沒有被調(diào)動起來。[2-4]

二、針對課程內(nèi)容的特點采用不同的教學模式

目前,慕課、微課、虛擬仿真實驗室等線上課程極大地拓寬了學生自主學習的渠道,而“學習通”“雨課堂”等APP的運用,可以使課堂教學模式更加多樣化。在植物分類學部分的教學過程中,教師可以鼓勵學生使用植物識別APP和微信公眾平臺上的文章。這些資源的運用可以使植物學的學習方式多樣化。教師可以針對不同的教學內(nèi)容運用不同的網(wǎng)絡資源,建立不同的教學模式。[4-5]翻轉(zhuǎn)課堂模式讓學生運用在線課程進行自學,變教師課堂獨自講解、學生被動聽、課后完成作業(yè)為學生課前學習、課上學生講解后師生共同探討,使學生由原來的被動聽講變?yōu)橹鲃訉W習。翻轉(zhuǎn)課堂不僅改變了教學模式,也改變了教師和學生的角色。學生由被動學習轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲闹鲃訉W習,教師由課堂的講授者變成了學習的參與者和指導者,學生的學習積極性會大幅提高。傳統(tǒng)的教學模式一直都是各自為政,不利于學生之間的溝通和交流。因此,在進行翻轉(zhuǎn)課堂教學的課后作業(yè)環(huán)節(jié),教師可以采用學習小組的模式,以此加強的學生團隊協(xié)作能力,從而達到培養(yǎng)高質(zhì)量人才的目標。[2]

(一)植物形態(tài)解剖部分的教學模式

形態(tài)解剖部分重點、難點內(nèi)容較多,涉及的名詞也較多。針對這部分內(nèi)容的特點,教師可以在每一章開始的時候,首先強調(diào)這一章的重點和難點,然后讓學生利用中國大學慕課APP查找在線的課程進行學習,之后進行思維導圖的繪制,梳理各個知識點,將各個知識點串在一起以方便記憶。同時,教師可以將學生進行分組,小組內(nèi)對這一章的知識進行展示,展示的方式可以是口頭講授,也可以是利用PPT或者動畫的方式進行講解,鼓勵學生查找相關的最前沿的知識,并進行分享和課堂討論。最后,教師根據(jù)學生展示的內(nèi)容進行總結,再次強調(diào)重點和難點內(nèi)容,之后運用“學習通”或者“雨課堂”布置作業(yè),并對重點內(nèi)容和難點內(nèi)容進行隨堂測驗,了解學生掌握的情況。例如,講解“根”這一章時,教師在上課前首先讓學生預習根的形態(tài)結構,在上課時強調(diào)這一章的重點和難點內(nèi)容。根的形態(tài)結構和功能是這一章的重點內(nèi)容,難點內(nèi)容是根的初生生長和初生結構、次生生長和次生結構。介紹完重點和難點內(nèi)容后,教師讓學生利用“中國大學慕課”APP進行學習,并比較不同的教師講解內(nèi)容的異同,例如學習南京農(nóng)業(yè)大學、華中農(nóng)業(yè)大學的植物學國家精品課程,學習后繪制思維導圖,然后由小組討論并決定展示這部分內(nèi)容的方式。有的小組直接用思維導圖進行講解,有的小組利用PPT進行講解,還有的小組做成小視頻來進行展示。經(jīng)過這樣一個學習過程,學生對這一章的內(nèi)容就有了基本的了解,學生在整個過程中一直都是帶著問題來學習和探索,因此就不覺得乏味。最后,教師再對學生所展示的內(nèi)容進行歸納、整理、打分,可以對總結得的比較好的小組或是能將前沿內(nèi)容加入到本章節(jié)內(nèi)容里面的小組適當加分。課后,教師再將自己授課的PPT和復習題通過“學習通”或者“雨課堂”發(fā)給學生,讓學生課后更好地復習,并通過實驗課程的學習,將理論和實驗結合起來。

(二)植物系統(tǒng)分類部分的教學模式

系統(tǒng)分類部分同形態(tài)解剖相比涉及的植物種類較多,而且從低等到高等每一個類群都有不同的特征,如何在短時間內(nèi)讓學生把這些植物的特征掌握好,并學會識別這些植物,對教師來說是一個很大的挑戰(zhàn)。[4]

在進行植物分類學習之前,教師首先可以給學生推薦一些具有科普性質(zhì)的、和植物學教學相關的微信公眾號,同時建立自己的微信公眾平臺,把一些不好區(qū)別的植物的特征進行總結,例如玫瑰和月季的區(qū)別、芍藥和牡丹的區(qū)別、薔薇科不同植物的花的特征等,利用直觀美麗的圖片吸引學生,激發(fā)學生學習植物學的興趣。

在每一年的野外實習過程中,教師可以把周圍常見植物的具有識別特征的器官進行拍照,然后按照科進行整理,在講每一個科的特征之前,把每一種植物的莖、葉、花、果實等特征進行展示,讓學生對每一種植物都形成一個直觀的印象,這有助于后期的學習。在展示這部分植物的時候,教師也可以選用一些觀賞植物,拍攝成美麗的照片,一方面讓學生掌握科的特征,另一方面增強學生的審美能力,讓學生產(chǎn)生對植物學的熱愛之情。

在講授具體每一個科的特征時,教師可以結合種子植物科特征歌來進行授課。例如《銀杏歌》:“單屬單種古孑遺,落葉喬木莖直立;枝分長短葉扇形,長枝互生短簇生;葉脈平行端二歧,雌雄異株分公母;雄花具梗葇荑狀,雌花長梗端二叉。”這樣,學生就能很容易地記住每一個科的特征。

巧妙運用識花APP,可以有效幫助學生識別身邊常見的植物。教師在教學生使用識花APP的同時,也可以教會他們使用在線電子版的《中國植物志》,以此驗證APP的準確性和可靠性,提高學生學習的興趣。學生還可以在花伴侶和形色上發(fā)表花的圖片,和同行進行交流,進一步提高學生識別植物的熱情。

識別植物的時候,教師可以鼓勵學生進行采相,將植物的莖、葉、花各個部位拍照,學期結束的時候每個學習小組制作PPT,用來介紹所拍的植物,展示自己拍的照片,根據(jù)拍照的質(zhì)量、識別的準確率進行小組間的評比。對于優(yōu)勝的小組給予一定的獎勵,調(diào)動學生學習的積極性。

三、多種教學模式的運用對考核方式的要求

傳統(tǒng)的考試方法一般都是期末考試占70%,平時成績占30%。為了應付考試,很多學生會在期末考試之前死記硬背,這不利于他們的長期發(fā)展。在多種教學模式下,教師可以提高平時成績的占比,使平時成績占60%,而期末考試成績占40%,將思維導圖、在線課程的學習、章節(jié)學習的內(nèi)容展示、“學習通”的測驗作為平時成績。考核方式的改變,把培養(yǎng)學生的學習能力、動手能力和思考能力融合在平時的學習過程中,避免了學生考前突擊背書,而忽略平時過程學習的重要性,一定程度上消減了應試教育的弊端。

四、多種教學模式運用對學生學習興趣的影響

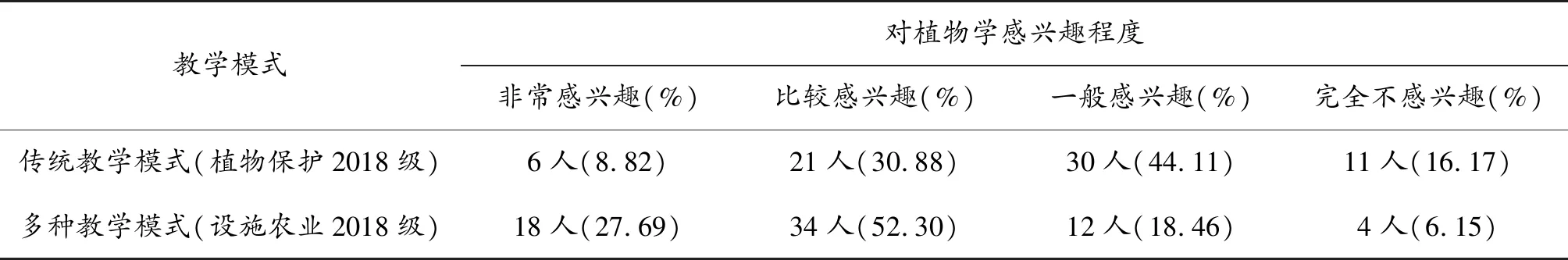

為了驗證多種教學模式運用的效果,本研究對塔里木大學設施農(nóng)業(yè)2018級兩個班65人進行多種教學模式和植物保護相結合的方式,2018級兩個班約68人進行傳統(tǒng)的教學模式的對比,具體調(diào)查結果如表1所示。

調(diào)查問卷表明,學生在多種教學模式下學習植物學的興趣和熱情有很大提高。傳統(tǒng)教學模式下對植物學非常感興趣的人只有6人,占總?cè)藬?shù)的8.82%,而多種教學模式的運用下對植物學非常感興趣的人數(shù)為18人,占總?cè)藬?shù)的27.69%。傳統(tǒng)教學模式的學生對植物學完全不感興趣的有11人,占16.17%,而采用多種教學模式完全不感興趣的人只有4人,占6.15%。可見,多種教學模式的運用,極大地提高了學生學習的興趣。

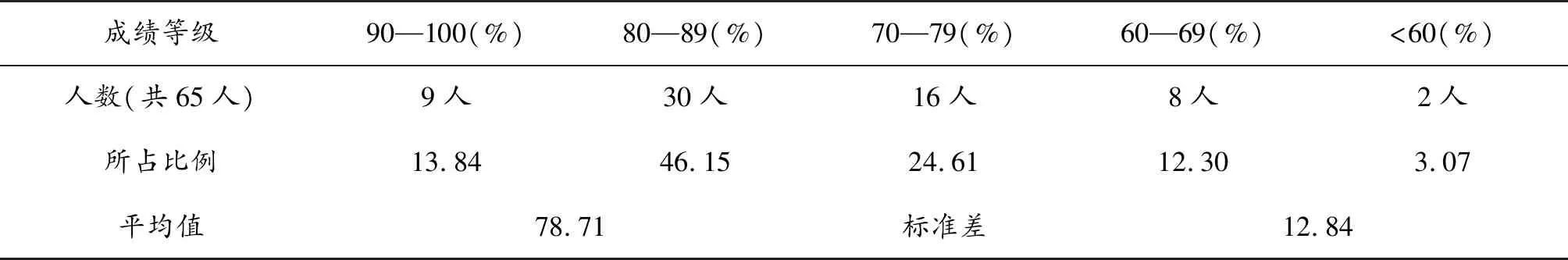

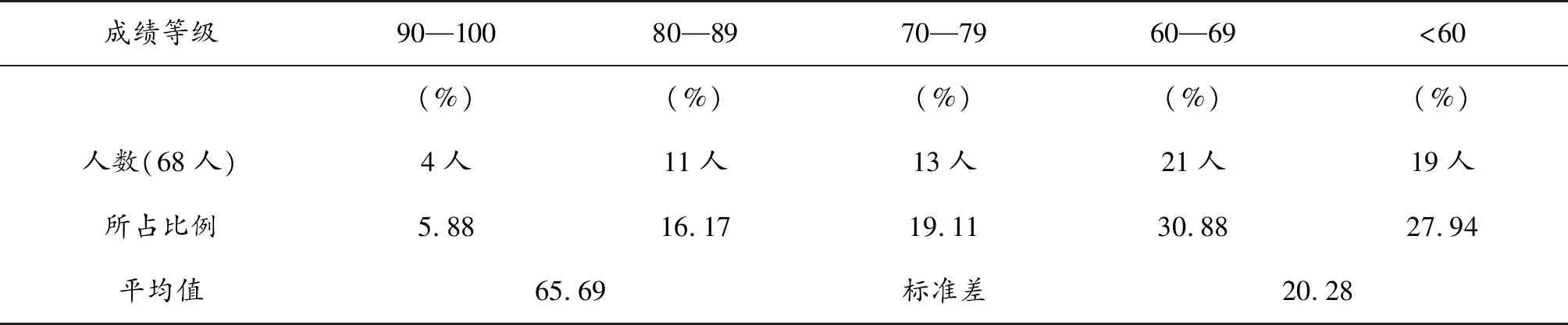

除了調(diào)查問卷,從學生的考試成績也可以看出來兩種教學模式的差異。從表2和表3可以明顯看出,不同的教學模式下學生考試成績的差異較大。運用多種教學模式的學生平均分比傳統(tǒng)教學模式的學生平均分高13.02,運用多種教學模式的班級中等以上的人數(shù)占84.61%,而傳統(tǒng)教學模式中等以上的學生占41.17%。

表1 傳統(tǒng)教學模式和多種教學模式對學生吸引程度的對比

表2 塔里木大學設施農(nóng)業(yè)2018級1、2班期末考試成績(多種教學模式)

表3 塔里木大學植物保護2018級1、2班期末考試成績(傳統(tǒng)教學模式)

五、多種教學模式對教師的要求

傳統(tǒng)的教學模式都是在教師的掌控之中,所有的教學活動都是按照教師預先設計好的教學程序進行的。但是,運用多種教學模式時,學生主動學習階段搜集的素材、掌握的前沿植物學知識較多。學生在運用不同學習軟件進行學習時,會遇到各種不能預測的問題。這就要求教師不斷提高自身素質(zhì),不斷擴展知識面的廣度和深度,從而能夠引領學生學習、思考,適應新的教學模式,培養(yǎng)出高素質(zhì)、創(chuàng)新性的人才。[6]

針對植物學這門課程的特點,傳統(tǒng)的教學模式難以很好地提高學生學習的積極性,無法喚起學生的學習熱情。因此,對植物學教學模式的改革勢在必行。多種教學模式的應用,提高了學生的參與感,講授課程不再是教師的事,而是學生和教師共同主動參與的過程,學生自主學習的能力、解決問題的能力、思考問題的能力都得到了很大的提高。