薏苡仁湯加減聯合針灸對風寒濕痹型類風濕性關節炎患者VAS評分的影響

劉偉軍

類風濕性關節炎是臨床較常見的慢性炎性自身免疫性疾病,其發病率較高,且女性普遍高于男性,類風濕性關節炎以自身免疫功能障礙、系統性血管炎、關節滑膜慢性炎癥等為主要特征,其病因尚不明確,可造成患者侵襲性關節炎、關節功能下降等,嚴重者可導致關節畸形或關節功能喪失,對患者身體造成傷害并導致日常生活障礙[1]。目前臨床上多采用來氟米特、塞來昔布等西藥治療,但效果不盡如人意。有研究表明,中西醫結合治療該病效果較佳,且安全性高[2]。基于此,本研究分析薏苡仁湯加減聯合針灸對風寒濕痹型類風濕性關節炎患者的治療效果。具體信息如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2017年12月—2019年8月我院收治的風寒濕痹型類風濕性關節炎患者100例,經醫學倫理委員會批準,根據盲抽法將其分為2組,各50例。觀察組中男21例,女29例;年齡32~68歲,平均年齡(52.08±5.46)歲;病程1~14年,平均病程(7.53±2.17)年。對照組中男20例,女30例;年齡33~69歲,平均年齡(51.94±5.62)歲;病程1~15年,平均病程(7.61±2.23)年。統計學比較2組一般資料,差異無統計學意義(P>0.05),研究具有可對比性。

1.2 納入與排除標準 納入標準:①西醫均滿足《類風濕關節炎診斷及治療指南》[3]中的相關診斷標準;中醫均滿足《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[4]中的風寒濕痹型的診斷標準,患肢遇寒痛劇、晝輕夜重、變形、冷痛、關節腫脹,關節屈伸不利、晨僵明顯、肢冷不溫、局部皮色不紅,舌苔白厚、舌質胖淡,脈象弦緊等;②近1個月內未接受類風濕性關節炎相關治療;③均自愿簽署知情同意書。排除標準:①對本研究所用藥物過敏;②伴有重癥感染;③哺乳或妊娠期女性;④伴有其他關節疾病。

1.3 治療方法 對照組行常規西醫治療,方法:口服甲氨蝶呤片(湖南正清制藥集團股份有限公司,國藥準字H19983205,型號:2.5 g/片),10 g/次,1次/周;葉酸片(遼寧格林生物藥業集團股份有限公司,國藥準字H21020966,型號:5 mg/片),5 mg/次,1次/周,于服用甲氨蝶呤片后第2天服用;來氟米特片(美羅藥業股份有限公司,國藥準字H20080047,型號:10 mg/片),10 mg/次,1次/d;塞來昔布膠囊(PFIZER PHARMACEUTICALS LLC,國藥準字J20120063,型號:0.2 g/粒),0.2 g/次,2次/d。在西醫治療基礎上,觀察組采用薏苡仁湯加減結合針灸治療,基礎藥方:生姜3片,炙甘草、桂枝、麻黃各5 g,獨活、蒼術、防風、羌活、當歸、川芎各10 g,薏苡仁30 g。隨證加減:如大便秘結,增加芒硝10 g,大黃6 g,麻子仁15 g;如夜寐差,增加煅牡蠣、煅龍骨各30 g,柏子仁、夜交藤、酸棗仁各15 g,重安神除煩;如食欲不振,增加山楂、麥芽、神曲各10 g,重開胃消食。以水煎劑,400 ml/劑,200 ml/次,2次/d,早晚溫服。針灸治療方法:主穴為阿是穴和局部經穴。如為寒邪偏甚,配關元穴、腎俞穴;如濕邪偏甚,配陰陵泉穴、足三里穴;如風邪偏甚,配膈腧穴、血海穴。采取平補平瀉法,1次/d,每次留針時間為30 min。2組均治療30 d。

1.4 療效評價標準 ①治療30 d后評估2組臨床療效:參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》對臨床療效進行評估,治愈:臨床癥狀消失,中醫證候積分減少≥95%;顯效:臨床癥狀顯著緩解,中醫證候積分減少≥70%;有效:臨床癥狀緩解,中醫證候積分減少≥30%;無效:未達到有效標準;總有效率=治愈率+顯效率+有效率。②疼痛程度:治療前、治療30 d后采用疼痛視覺模擬評分法(VAS)對疼痛程度進行評分,總分為0~10分,得分越高說明疼痛程度越劇烈。③統計2組不良反應發生情況。

2 結果

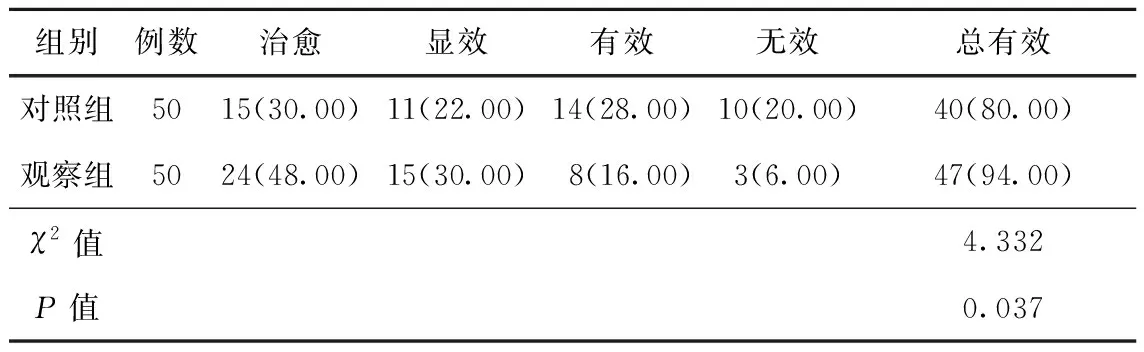

2.1 臨床療效 觀察組總有效率比對照組高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者臨床療效對比 (例,%)

2.2 疼痛程度 治療前,2組VAS評分相比,差異無統計學意義(P>0.05),治療后,2組VAS評分均降低,觀察組VAS評分比對照組低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者VAS評分對比 (例,

2.3 不良反應發生情況 治療期間,對照組發生1例白細胞減少,1例肝功能損傷,3例腹痛腹瀉,2例惡心干嘔,不良反應發生率為14.00%;觀察組發生1例惡心干嘔,1例腹痛腹瀉,不良反應發生率為4.00%;組間比較,差異無統計學意義(χ2=1.954,P=0.081)。

3 討論

類風濕性關節炎是一種病因未明的風濕免疫科疾病,以炎性滑膜炎為主,其臨床特征主要以進行性、慢性、對稱性、侵襲性關節炎癥為主,嚴重者可導致關節畸形及關節功能喪失,對患者生活質量造成影響[5]。目前,常規治療類風濕性關節炎常采用甲氨蝶呤、葉酸、來氟米特、塞來昔布等西藥治療,具有一定的療效,但單純使用西藥治療常常難以取得較好的治療效果,且長期服用西藥不良反應較大,無法長期對患者癥狀進行穩定與控制[6]。

中醫學認為,類風濕性關節炎屬于“歷節”“尷痹”“頑痹”范疇,其病理機制與正氣不足致外邪入侵、痰瘀痹阻骨節引起痹證相關,其治療原則應遵循“通則不痛”[7]。薏苡仁湯是一種中藥制劑,包括薏苡仁、生姜、炙甘草、桂枝、麻黃、獨活、蒼術、防風、羌活、當歸、川芎等,具有通絡除痛、溫陽益氣、除濕散寒之效[8,9]。方中薏苡仁可健脾除濕;生姜溫中散寒;蒼術具燥濕健脾之效;桂枝與麻黃可溫陽通脈;川芎具活血行氣之功;當歸可活血、通絡、化瘀。現代藥理研究表明,薏苡仁中薏苡仁油等成分對炎性反應具有緩解作用,可抗炎鎮痛;麻黃中揮發油等具有免疫抑制等作用;防風內香豆素可抑制炎癥組織釋放,具有較高的抗炎作用;羌活內羌活揮發油可調節機體蛋白酶,阻滯機體內白細胞遷移,從而起到抗炎與鎮痛的作用。針灸對于痹癥等病癥具有較好的治療效果,針灸治療通過針刺阿是穴、局部經穴等穴位,可疏通經絡、調和營衛、行氣止痛,可有效緩解患者肌肉酸楚或關節疼痛等癥狀,對風寒濕痹型類風濕性關節炎治療效果較高[10]。本研究結果顯示,治療后,與對照組比較,觀察組總有效率高,VAS評分比低,且不良反應發生率無差異,結果提示,薏苡仁湯加減聯合針灸治療風寒濕痹型類風濕性關節炎患者臨床療效確切,安全可靠。

綜上所述,在風寒濕痹型類風濕性關節炎治療中應用薏苡仁湯加減聯合針灸可提高臨床治療效果,緩解患者疼痛等癥狀,減少不良反應的發生。