小事情的史詩

許志強

一

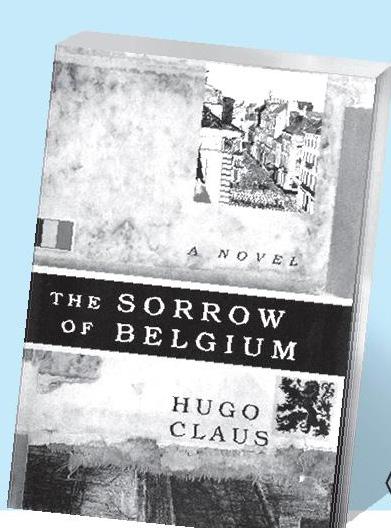

雨果·克勞斯的出生地,比利時的布魯日

雨果·克勞斯(Hugo Claus,1929-2008)的小說《比利時的哀愁》,中譯七百五十八頁,一部“史詩”級別的大厚書。第一印象是結構好像不那么考究,讓人覺得是在翻閱剛從作者的手提箱里取出來的厚厚的一大沓札記。作者像是出于純粹的寫作沖動,記錄童年和青春期的往事,敘述和筆調似乎少了一種騰挪變化。

小說分成兩部:第一部的標題是“哀愁”,共分二十七章,每一章都有標題;第二部題為“比利時”,不分章節也不加標題。為什么第一部分章節加標題而第二部不分章節也不加標題,原因是不清楚的。就敘述本身而言,第一部和第二部之間看不出什么區別;這就更讓人覺得這種前后的處理有點像是出于權宜之計。

我懷疑,雨果·克勞斯是仔細琢磨過小說的結構問題的,可能是沒有想出一個更好的方案,就只能這樣來寫了。或者說,詩人和小說家不同,詩人在更為精致的體裁中耗費心血,寫作散文時反倒傾向于自由而質樸的處理方式,也就是說,結構上往往不那么精心。但更恰當的解釋或許是,詩人雨果·克勞斯像《天使望故鄉》的作者托馬斯·沃爾夫(Thomas Wolfe,1900-1938),沉溺于五彩繽紛的印象和細節,懷抱書寫一方世界的沖動和野心,沒有耐心去等待和謀劃,便鼓起修辭的風帆、激情的爐火,在汪洋的記憶中載浮載沉,幾乎被海量的細節所吞噬……

雨果·克勞斯(Hugo Claus,1929-2008)

是的,雨果·克勞斯就是比利時的托馬斯·沃爾夫。他是一個吞噬生命的人。

《比利時的哀愁》寫的是“二戰”前后的比利時,比利時弗拉芒語區,主人公路易斯生活的小鎮瓦勒,路易斯外婆家的小鎮巴斯特赫姆,還有他的寄宿學校所在的西佛蘭德省,等等,套用福克納的話說,作者寫的是地圖上郵票那般大的故鄉(比郵票其實小得多呢)。那還是教會控制國民教育的時代,是四輪馬車和蒸汽火車并存的時代,是小鎮的風俗尚未被發達的通信技術稀釋而全球化的微風已經吹拂的時代……簡言之,是凡事都從鄉土社會的窺視孔瞭望,但年輕人開始喜歡美國的電影和爵士樂的時代。誠如少年主人公從寄宿學校回到家鄉瓦勒小鎮時的感受:

路過菲利克斯的理發店時,他走得很快,因為你永遠不知道會不會有臉上掛著剃須肥皂水的高嗓門大猴子沖出來和你握手,打聽學校宿舍和媽媽的一切可能的私密信息。在宏泰斯,一個紡織廠老板家門口的籬笆邊上,他盡可能地跳到高處,往花園里看去。在屋頂平臺上躺著一個女人,直接躺在地板磚上。她就戴了一頂草帽,掛著一串珍珠項鏈,此外一絲不掛。……他穿過了彤杰斯大街,這里住著靠國家福利生活,把所有的錢都花在酗酒上的一群無賴,女人們抱著長滿疥瘡的孩子坐在門檻上。這條街居然離圣安東尼教堂這么近,真是永恒的羞恥。那些人只要不是受到警察追捕,根本就不會踏進教堂。路易斯嫉妒地看著四處飛跑,嗓音成年人般粗啞,耳朵和睫毛里粘著煤炭的男孩兒們,他們正在踢一個用紙和細繩做成的球,一邊大聲叫嚷著罵人話。雖然他知道這是重罪,可他還是遠遠地望著他們,讓自己感染他們的罪……

我們在阿蘭-傅尼埃的小說和費里尼的電影中也見過此類場景,它們是從作者記憶的寶庫中提取的,含有童年的被囚禁的意識,以及伴隨這種囚禁感的微微開啟的一瞥。故鄉的一種含義也就體現在這里:所謂的“重罪”之感或秘密的犯禁也都是發生在一家三代人的祖屋周圍,在“父母結婚、自己受洗的教堂”的陰影底下。成年人的罪孽帶有孩童色彩而孩童的罪孽則是永恒的返祖現象,構成一座微型的亞當和夏娃的樂園。仿佛時代的災變和戰爭的風云永遠都是外來的—拿破侖的驃騎兵或納粹德國的坦克師,突然間跨過金色畫框的國境線,要將這幅田園小鎮的風俗畫撕個粉碎。

在評論雨果·克勞斯的一篇文章中,庫切認為,這位比利時作家的詩歌創作具有“獨特的荷蘭式視域”。文中定義說:

他秉承羅尼穆斯·博斯的精神,思考被踐踏的祖國,回到充滿童話寓言故事和格言式諺語的中世紀末民間想象力,博斯也正是憑借這想象力來建構他眼中的瘋狂的世界。

庫切在文章結尾處又修正道,雖說雨果·克勞斯的詩風“清新而尖銳”,但他不是“偉大的諷刺家或警句作者”,而是“以才智和激情的非凡糅合而矚目”—這個修正是必要的,使得定義趨于精準了。上述評價如果移用到雨果·克勞斯的小說創作上,也應該是貼切的。我想略微展開解釋一下。

《比利時的哀愁》李雙志譯譯林出版社 2020 年版

所謂的“荷蘭式視域”,是指專注于風俗和日常生活的視覺呈現。這一點正是《比利時的哀愁》的特質。這部小說絲毫不像羅尼穆斯·博斯的“寓言畫”,畫上骷髏成堆的恐怖,那種末日的死亡景象,總之是頗為怪誕和刺激的。《比利時的哀愁》不具有“寓言畫”的超時間的性質和怪誕諷刺的色彩。它是散發著濃郁的時代氣息的風俗畫,囂騷、幽默、樂生、坦誠,是描繪“二戰”前后弗拉芒語區的一幅歷史長卷。

小說以戰爭為背景,卻不寫大事,不側重悲劇。我們看到小鎮的眾生相,婚喪嫁娶、飲食男女,和別處似乎并無差別。我們看到修女主持的寄宿學校,男生的秘密社團“使徒會”;我們看到路易斯的祖父家和外婆家,布爾喬亞市民每日上演的劇目,包括戰時的表現,透出張愛玲所說的那種“興興轟轟”的勁兒,在“被踐踏的祖國”,他們打牌、吹牛、通奸、吃喝、戀愛、爭吵……我們看到,在一幅人物眾多的大型風俗畫上,每個人物都是主角,都在講述自己的故事,而每個故事都像雨點落進大海,加入循環。這幅日常生活的畫卷是一種巴洛克風格的描繪,信筆揮灑,潑辣生動。海量的細節令人沉溺。敘述如此豐富,富于諧趣。語言和結構并非如我們第一印象所認為的那樣有欠考究,而是像魯本斯的巨幅畫作,斑斕之中有著細致渾厚的肌理。

二

這部描繪特定時代和風土的巴洛克風味的“成長小說”,讓人想起“二戰”后涌現的一些創作,也都采用家族編年史的框架,如君特·格拉斯的《鐵皮鼓》、加西亞·馬爾克斯的《百年孤獨》、薩曼·魯西迪的《午夜之子》、阿摩司·奧茲的《愛與黑暗的故事》等。在這些長篇作品中,孩童的視角被置于一個突出的位置,顯得有些過于早熟和孤獨,這一點迥異于傳統成長小說的模式;它是受到存在主義思潮的影響,對成人世界采取一種懷疑、抵制和不合作的態度,以桀驁不馴的聲音主宰敘述。這種敘述從一開始就是自我分裂的,奇怪地睿智,奇怪地清醒,奇怪地天真,同時也導向某種綜合。換言之,它總是呈現一定比例的奇幻和一定比例的寫實主義,總是滲透孩童的夢幻和視覺,以及富于洞察力的藝術家的那一份悲憫和幽默。

這個主人公兼敘事人看到的世界,因而是一個熱切的關注和旁觀的距離所造成的喜劇性世界。也就是說,即便是嚴肅的、接近悲劇性的內容,也會以福樓拜的那種細致冷靜而不乏輕謔的筆觸展示出來。

《比利時的哀愁》英文版

突然,路易斯透過灌木叢看到了他母親。她穿著一套他從來沒有見她穿過的優雅的米色套裝。她也和他一樣,是在別處換的衣服?在艾爾拉工廠里?她用一把閃閃發光的金屬勺子舀了榛果冰激凌放進嘴里,她轉著舌頭舔掉一半這個綠甜品,同時把這把發光的勺子送到了一個男人的嘴唇邊,一個四十多歲,短頭發,長鼻子,穿著白色短袖襯衫的男人。這個男人用牙齒夾住勺子,媽媽大笑,試著拔出這把讓男人變成長嘴鷺鷥的金屬短棍。

路易斯撞見母親和她的德國老板有染,這個場景獲得細致有序的描繪。書中這樣的描寫不勝枚舉,通過一個孤獨的孩童的聲音,似在提出這樣的問題:

面對生活的真相或恥辱,該用怎樣的語調和語言報道見聞?尤其是這種生活的恥辱不可避免地要和歷史的恥辱摻雜在一起,即,身為比利時的中產階級的兒子,不僅要在戰爭年代,而且要在和平年代或日常生活的時時刻刻去面對自身的歷史,面對被壓抑的弗拉芒語的夢囈,諸如此類,一個自詡為年輕藝術家的孩子該如何去做出反應?

《比利時的哀愁》以其尖刻的質疑提出這樣的問題。本來這只是一個有關藝術家成長的故事,而當故事被置于歷史語境加以描繪時,有關國族/鄉土的文化意識形態的思考就成了一個必須正視的課題。

比利時是歐洲的小國。且不說北部弗拉芒語區,即便是整個比利時,夾在強大的德國和法國之間,也不過是一條隨時都會被穿透的走廊。正如俄國作家阿·弗·古雷加指出,“一個民族所處的地理位置,是其歷史生活的組成部分”,比利時的地緣狀況造就了它的小國寡民的歷史和現實的處境。在政治和文化方面,它一會兒被日耳曼人梳妝打扮,一會兒被法國人調教熏染;處在兩大強權的撥弄之下,其脆弱的獨立性總是岌岌可危。雨果·克勞斯的小說不僅寫出了那種顯然薄弱的獨立性,并且牢牢把握住“小國寡民”的全景透視畫的基調,即投注于那片弱小的故土之上的真實的悲憫和幽默。

小說的標題叫“比利時的哀愁”而不叫“路易斯的哀愁”,由此也就不難理解了。該篇的語言(視角和基調)促使我們去思考小說的真實性問題。真實性有賴于復雜的文化意識形態的分析,它涉及歷史意識、精神存在和個體自由等命題。雖然藝術的自由絕非等同于主觀性的任意增長,但對主體性的思考無疑有助于視角的確立。

《午夜之子》[ 英 ] 薩曼·魯西迪著劉凱芳譯北京燕山出版社 2015 年版

通常說來,小國家的歷史總是會讓它的子民傷透腦筋,因為無足輕重,因為戰績不佳,因為那種連自己都看不起的無所作為,真不知該如何來敘述一個有意義的事件。然而,意義的問題卻是不會因為這種弱小而被取消了追問的。至少在雨果·克勞斯筆下,個體獨立性的意識被賦予極大的權重,仿佛通過藝術想象的努力,在詩性真實的意義上,這種個體的獨立性就會給國族的獨立性以有力的支持和承諾似的。

三

與君特·格拉斯的《鐵皮鼓》相似,這種將主人公變成“早熟”的思想代言人的處理難免導致敘述的此消彼長:小說在展示線性的“成長”主題時會弱化,在表現空間化的歷史主題時則像多棱鏡那樣閃爍輝映。這是該篇的視角設置所決定的。路易斯作為人物是不夠動人的,作為敘述視角則富于表現力。主人公已被同化為敘事人,被作者最大程度地利用。主人公被轉化為深刻的敘述者,集經驗、觀察、反思和評判于一身。在雨果·克勞斯的小說中,這個視角既允許分裂也包含了綜合,甚至讓小說完成一種越界的交流或交互,也就是說,將作者清醒的歷史意識與主人公朦朧的現實感交織,其結果是展開敘述的那個視角一半嵌入歷史,一半超然于其上,從而編織出一幅虛實相間的“憂樂園”的圖景。

與視角有關的這種空間化的敘述,決定了該小說的結構模態。我們第一印象認為缺少騰挪變化的結構,正是它營造的一種特質。這部小說細品之下是有點怪的,篇幅這么長,其敘述卻不是被情節推進的。譯者李雙志在《那一場青春,有別樣的煙火》一文中指出,小說“并沒有向上的進步或向下的幻滅的線性敘事,而是如小說后半部的行文格式,沿時間軸線串聯起的零散碎片拼合成斑駁迷離的個人兼家國往事”。這個說法頗有見地。所謂“向上的進步或向下的幻滅”的情節進程,無疑是成長小說或家族編年體小說的主導性敘述動機,而在雨果·克勞斯的小說中這個動機卻被削弱了。其實,“向上的進步”的軌跡還是有的,小說結尾便可證明,但該篇的情節線從不提振,而是發酵出一個個五彩氣泡似的東西。換言之,在摒棄常規動機的同時實現一種敘述的膨化結構。

上文提到的君特·格拉斯、加西亞·馬爾克斯、薩曼·魯西迪、阿摩司·奧茲等,他們的那些作品都沒有這么做過;雖然就歷史意識而言,他們和雨果·克勞斯是頗為接近的。這種空間化敘述或敘述的膨化結構,似乎最能代表雨果·克勞斯對長篇小說的一種構想。實際上,它并不是當代藝術家從事的新實驗,而是歐洲小說在過去三個世紀里刻意經營的一種屬性,即小說如何藝術化地處理“社會新聞”的屬性。小說不是傳奇。小說更接近于流言和瑣事的報道。雨果·克勞斯試圖把這種特性加以發揮,將其特有的塑化能力再作摶揉拉伸。

按照梅洛-龐蒂在《論社會新聞》(姜志輝譯)一文中的觀點,“社會新聞”都有其公開和隱秘的兩個方面。小說依靠公開的社會新聞構筑情節和背景,但小說更喜歡揭示事物背后隱秘的細節;兩者互為依存,而后者無疑是更加牽動社會敏感的神經。正如梅洛-龐蒂在文中指出,“需要掩蓋的東西是血、身體、內衣、屋內的隱私、呈鱗片狀剝落的繪畫后面的畫布、有形物體后面的內容、偶然性和死亡……”總之,這些有待于從隱私狀態披露的事物,這份構建關聯的隱喻式的清單,正是《比利時的哀愁》的空間化敘述的組織原則。它不是以長遠、持續、起伏的情節線,而是以斷斷續續、像是掉了一地的零散動機組織敘述的。

《鐵皮鼓》[德] 君特·格拉斯著胡其鼎譯上海譯文出版社 1990 年版

我們講過雨果·克勞斯對細節的沉溺。或許,把“細節”一詞換成“小事情”會更恰當些。我覺得梅洛-龐蒂如下的論斷適用于雨果·克勞斯的這部小說:“真實的小事情不必是傳奇的和優美的”;“它可能是淹沒和消失在社會過程中的一種生活”;“小說只能依據真實的小事情”;“小說利用它們,像它們那樣進行表達,即使小說離不開編造,它所編造的東西仍然是虛構的‘小事情”。可以說,《比利時的哀愁》詮釋了小說的一種定義,在梅洛-龐蒂闡釋的意義上。它是一部由“小事情”敷衍而成的“史詩”。

從這些虛構的“小事情”的敘述中,我們看到對生存的肯定。雨果·克勞斯喜歡被他描述的一切事物,尤其喜歡描述食物和衣料,氣味和質地,喜歡視覺中構成形象和色彩的東西。這個膨化狀的被描述的生活空間,散發出溫暖、樂生的能量,具有心理的治愈力,證明歷史雖不堪回首卻總包含生存的努力和欲望,而這正是小說能夠提供的一種超歷史的價值。

《比利時的哀愁》名為“哀愁”,實質是一部喜劇。喜劇并不意味著嚴肅事物的對立面。一個喜劇性的逐漸解體的世界,也會成為生死轉換中一切可悲可憐可嘆可敬的人和事的紀念。文學是一種紀念小事情和小人物的儀式。我想,讀過這部小說,我們不會忘記路易斯的父親斯塔夫,那個嘴里含著糖果的印刷廠老板,不會忘記阿爾曼德舅舅、維奧蕾特姨媽和殘疾的婆媽媽,更不會忘記路易斯的母親,那個風月俏佳人,她的名字叫康斯坦澤(意為忠貞不渝),但我不認為這個命名是諷刺……

四

雨果·克勞斯是詩人、導演、劇作家、小說家、畫家和評論家,是才華橫溢的跨界多面手。在《內心活動》(黃燦然譯,浙江文藝出版社2017年)一書中,庫切評論他的創作,將《比利時的哀愁》譽為“二戰”后最偉大的歐洲小說之一,但庫切的文章關注的主要是雨果·克勞斯數量龐大的詩作。

《比利時的哀愁》的出版,填補了弗拉芒語文學譯介方面的不足。隨著雨果·克勞斯的小說譯為漢語,弗拉芒語區的文學景觀便將和他一起進入我們視野,詩人圭多·赫澤拉、小說家赫爾曼·特爾林克等,這些我們感到陌生的名字在小說中頻頻出現。談起“二戰”后的歐洲文學,現在就不只是有君特·格拉斯、伊塔洛·卡爾維諾、費爾南多·阿拉巴爾等,還有雨果·克勞斯,足可與他們比肩的一個作家。