淺析貝多芬早期奏鳴曲創作的藝術特征

【摘要】本文以貝多芬32首奏鳴曲中早期的三首作品為研究對象,分別是OP.2的第一首、OP.7 的一首及OP.14 的第一首。首先,第一部分先介紹了貝多芬早期三首奏鳴曲的創作背景;其次,第二部分通過對三首作品分析曲式、調式調性、和聲、旋律、織體等一系列音樂要素并比較其異同,試圖從中總結出一些其早期創作的一般規律和藝術特征;最后,第三部分從社會學角度、歷史角度等分析促使其早期創作風格形成的原因。

【關鍵詞】貝多芬;早期奏鳴曲;藝術特征

【中圖分類號】J624.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號】1002-767X(2020)08-0005-02

【本文著錄格式】林俊達.淺析貝多芬早期奏鳴曲創作的藝術特征——以No.1、No.4、No.9為例[J].北方音樂,2020,04(08):5-6,14.

關于貝多芬奏鳴曲創作的分期問題有許多爭議。有文章將其奏鳴曲的早期作品列為前8首,也就是剛剛創作完《悲愴奏鳴曲》的時間。《西方鋼琴藝術史》①上將前13首作為貝多芬的“第一期”(早期)創作。而于潤洋先生的《西方音樂通史》中雖然沒有明確的分期,但是提出了“前10首奏鳴曲海頓、莫扎特以及前古典主義時期的風格”。而筆者之所以選擇了第一、第四和第九首作品,其一是因為這幾首作品前后的創作時間跨度約有幾年,如若時間上離得太近,風格會過于統一;再者,縱觀西方音樂史上的每個作曲家,創作風格是一個逐漸過渡的過程,而非界限鮮明。若按照第一種說法,早期奏鳴曲的風格戛然而止在第八首也是不確切的,所以,第九首剛好是其創作從早期向中期的一個過渡;最后,對這三首作品的比較也成為本文的一個研究方法。

一、貝多芬早期三首奏鳴曲的創作背景

路德維希·貝多芬的祖父是宮廷音樂指揮,且不論他音樂上的專業性,但是他在很長一段時間都是靠音樂謀生的。他去世時路德維希已有三歲,或許他構不成太多對路德維希②的直接影響,但他的父親約翰·貝多芬卻將音樂這份謀生的職業繼承下來,并且將音樂作為謀求利益的工具,以苛刻甚至暴力的手段要求尚在幼年的路德維希學習音樂。16歲時,他的母親、妹妹相繼去世。雖然路德維希音樂世家的背景帶給他的更多的是童年陰影,但同時“禍兮福所倚”般造就了一個偉大的作曲家。

1792年9月,法國制憲會議廢除君主政體。1793年1月,法國國王路易十六被絞刑架砍下了頭顱。而就在這期間——1792年的11月2日,貝多芬乘馬車離開波恩前往維也納,此時的維也納也受到了法國大革命的波及。為了維持統治,奧地利加強了警察力量以及對煽動性運動的懲治力度,甚至嚴厲地剝奪了出版自由,打壓啟蒙運動。此時的奧地利處于一個人人自危、談政色變的時代。而貝多芬雖然曾經為了啟蒙運動而奮斗過,但是當他知道一萬六千多法國人在九個月的恐怖統治中被處決時,他感覺到了恐懼與憤怒。

但是與此同時,剛到維也納的貝多芬,迫切想在藝術界掙得一席之位。同時他捉襟見肘的經濟,在缺少固定收入的情況下,貴族成為了他的經濟來源。于是這種矛盾也成為了他戲劇沖突性創作的一個根源,這點在第三部分會詳細論述。值得一提的是,他本來是想找莫扎特學習作曲的,但很無奈這位大師英年早逝。于是他只能“在海頓的手下”③接受訓練。第一首奏鳴曲就寫于他跟海頓學作曲的這個時期,因此,這首奏鳴曲上也寫著題獻給海頓。第四首奏鳴曲寫于貝多芬受雇于維也納各個貴族并為他們作曲的時期。這首奏鳴曲產生于貝多芬生活比較順利、開心的一段時期,是題獻給伯爵夫人的女兒——芭貝拉的,據說這位巴貝拉與貝多芬之間還有過一段戀情。而OP.14的第九首發表于1799年12月,所以有人認為這首曲子是貝多芬在悲愴后完成的。但如果去考證就會發現,這首曲子的草稿完成于1795年,它的原始構想是在非常早的時候。

二、三首奏鳴曲的形態學分析及對比

第一首《f小調奏鳴曲》,共四個樂章:第一樂章快板,2/2拍。第二樂章柔板。第三樂章小快板的小步舞曲,3/4拍。第四樂章,急板,2/2拍。由于是最早創作的奏鳴曲,相對于后面時期的奏鳴曲,這首奏鳴曲在聽覺上整體感覺比較僵硬,欠成熟,但已經顯現出了貝多芬式的雄厚氣質,是其風格約束精煉的典型;第四首《降E大調奏鳴曲》,共四個樂章:第一樂章,充滿活力的快板,6/8拍。第二樂章,寬廣的富有表情的廣板,3/4拍。第三樂章,快板,3/4拍。第四樂章優雅的小快板,3/4拍。整體氣質溫暖又充滿熱情,這部奏鳴曲中難免會表露有貝多芬“愛情式”的音樂風格,但是仍然不失其渾厚的特點;第九首《E大調奏鳴曲》,共三個樂章:第一樂章快板,4/4拍。第二樂章小快板,3/4拍。第三樂章舒適的快板,2/2拍。這首奏鳴曲規模比較小,整體上顯示出明快開朗的情緒,完全不像在他之前剛剛創作的《悲愴》那樣陰郁而又悲壯,但是總體上抒情更加恰到好處、一氣呵成,顯得流暢自然。

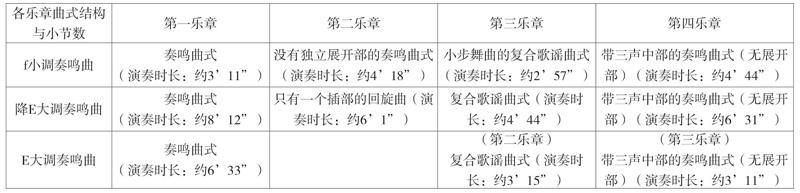

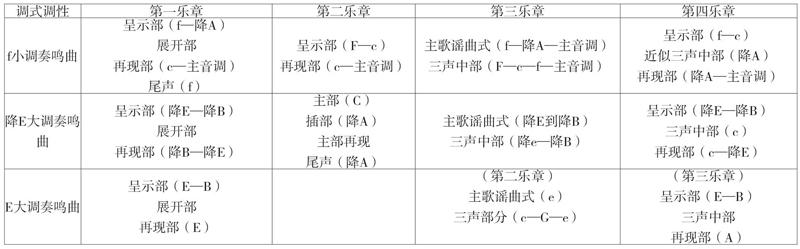

為了方便對比各個樂章的宏觀音樂要素的情況,筆者將三首奏鳴曲的曲式結構、演奏時長④、調式調性做成了表格,并且根據表中的數據以及自己演奏和聽音響的經驗作了對比分析(表格如下):

我們不難發現的是,這一時期貝多芬的創作還是顯現出了前古典主義以及海頓和莫扎特的一些影響。在貝多芬的第一和第四首奏鳴曲中,仍然保持了早期古典樂派經常使用的四樂章結構,而到了接近他中期創作的第九首作品,已經將原本在第二樂章出現的慢板和柔板去掉了。而在這時,他還在使用一些古二部奏鳴曲式——沒有獨立展開部的奏鳴曲式。三聲中部的奏鳴曲式無一例外地都凸顯出了回旋曲式的特點,而這在他第九首的作品中已經開始有明顯的變化。

而當我們去聽音響時,會發現貝多芬的小步舞曲與海頓和莫扎特的音樂意趣已經截然不同。他的小步舞曲更多帶有諧謔曲的性質,在風格上更具有貝多芬式的沉穩、簡樸,帶有更多的自然風格與田園味道,而非宮廷式的雕琢精致。

從三首奏鳴曲的調式調性上來看,貝多芬的調域雖然主要仍然集中在屬調——主調的近關系轉調,但是已經開始有遠關系轉調的現象,這在維也納古典主義時期是極少見的,也似乎已經預示著貝多芬走向“浪漫主義”的傾向。海頓驚異于貝多芬大膽的轉調手法,但是也一定程度上承認了其“合理性”。在第4和第9首中,這種近距離的的遠關系轉調更是頻繁,通常運用一系列的高疊置和弦進行轉調或作轉調前的準備。

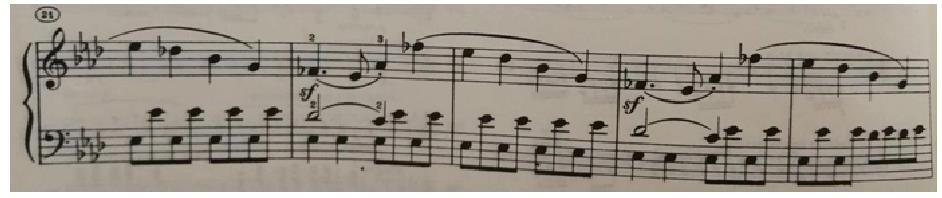

此外,這一時期的貝多芬鋼琴作品創作還帶有明顯的弦樂創作的影響。在這三首曲子中都有體現,比如第一首奏鳴曲子中連音的部分(譜例如下):連音的動機完整地在22小節最后一拍到24小節第三拍,這個動機在這里被反復強調了三次。

在第四首中也有類似管弦樂手法的處理,在第一二樂章表現最為明顯,而第四樂章是最“鋼琴化”的語言。在第59小節,四個聲部走向極其統一且基本呈平行式的發展,縱向和聲以四度、五度、六度、八度為主,顯示出純凈飽滿的特點。(譜例如下:)

貝多芬在創作第九首奏鳴曲時,最初要將它寫成一首弦樂四重奏。因此,這首不可避免會受到管弦樂手法的影響。實際上在開始時的“引子”式的旋律中,上方長音符單音與八度音呈現上四度的反復交替,已經顯現出了管弦樂的表現手法。(譜例如下:)

三、早期奏鳴曲創作的藝術特征以及形成的原因

在少年時期,就已經十分有意識地在他的經歷中截取社會生活中的題材作為創作的靈感源泉。這也是作品內涵上的一種“早熟”的表現,而這種作品內涵是否反作用于它的形式創作,尤其是音樂中的戲劇性、內在張力與動機性的主題。筆者的推測是無疑,在其早期的作品中,就已經顯現出了家庭、受教育與愛情的經歷以及18世紀到19世紀之交出歐洲動蕩的社會環境帶給他的影響。

1789年,貝多芬曾經就讀于波恩大學,這所大學的任務是教人如何思考,如何具有自己獨立的思想,這是一種啟蒙精神式的教育。相比之下,海頓和莫扎特在音樂技術上和貝多芬一樣都是通過科班教育,但是他們沒有得到過政治和哲學上的學習和修養。貝多芬經常積極地參與到他生活中的歷史事件的漩渦中,甚至是竭盡其所能從中獲取教育,并且他的音樂風格也受到影響、得到成長。當時,貝多芬最關注的作家和思想家席勒將革命失敗的原因歸結于法國的恐怖統治,但更深層次的原因是由啟蒙運動的失敗所導致。無疑,這個觀點一定影響了貝多芬。

貝多芬早期的一些活潑歡快音樂中,少了海頓、莫扎特中宮廷式的明朗輕快,更區別于后人門德爾松、舒曼音樂中的輕松閑適,而更多聽到的是貝多芬式端莊的更富有邏輯性敘事風格,并且沖突已經開始顯現出來。這點在他早期的四重奏、交響曲中也可以得到印證。

注釋:

①周薇著《西方鋼琴藝術史》,上海音樂出版社,2003年2月第一版。

②“樂圣”貝多芬的名,全名是路德維希·貝多芬。

③貝多芬在給華德斯坦伯爵的信中的原文。

④音響時長參照的音響版本均為Stephen Kovacevich演奏。

參考文獻

[1][蘇]阿·色·戈登威爾捷著.貝多芬鋼琴奏鳴曲[M].北京:中央音樂學院研究所,1989.

[2]周薇.西方鋼琴藝術史[M].上海:上海音樂出版社, 2003.

[3]于潤洋.西方音樂通史[M].上海:上海音樂出版社, 2003.

[4]鄭興三.貝多芬鋼琴奏鳴曲研究[M].廈門:廈門大學出版社,2003.

[5][德]馬丁·格克著.貝多芬(羅沃爾特音樂家傳記)[M].北京:人民音樂出版社,2003.

[6][美]列維斯·洛克伍德著.貝多芬——音樂與人生[M].北京:中央音樂學院出版社,2011.

作者簡介:林俊達(1992—),研究生,星海音樂學院國樂系,研究方向:鋼琴演奏。