近30年廊坊市冬小麥干旱時空分布規律

馬春平 楊帥 白千川 趙博宇

摘要:根據1990—2017年3月上旬至6月上旬廊坊市9個縣(區)冬小麥產區的逐旬降水資料,以降水距平(Pa)為干旱指標,從時間、空間尺度分析近30年廊坊市冬小麥干旱時空分布特征。研究結果如下:(1)年代發生趨勢:廊坊地區冬小麥干旱多發于20世紀90年代,其中1996年發生次數最多;干旱的總體發生次數呈下降趨勢;(2)旬變化特征:從3月上旬至6月上旬干旱的總體發生次數呈明顯下降趨勢;(3)空間分布:干旱發生概率整體呈現南部偏高,中北部偏低;西部低、東部高的空間分布特征。

關鍵詞:廊坊市;冬小麥;干旱;時空分布

中圖分類號: S423文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2020)08-0252-08

收稿日期:2019-04-03

基金項目:河北省廊坊市氣象局自立項目(編號:201712)。

作者簡介:馬春平(1982—),女,河北南宮人,高級工程師,主要從事農業氣象服務研究。E-mail:951295863@qq.com。

農業是露天生產為主的高風險性產業,我國又是世界上易災、多災與災情嚴重的國家。干旱是我國最常見的自然災害之一,具有發生頻率高、持續時間長和影響范圍廣的特點。在農業氣象災害中,旱災是影響我國糧食生產最嚴重的自然災害,頻發率占53%[1]。冬小麥是廊坊重要的糧食作物,每年干旱災害都會給冬小麥生長帶來不同程度的影響。特別是21世紀以來,廊坊氣候特點為氣溫升高、降水減少,70%以上的降水主要集中在7—9月份,冬小麥生育期內自然降水不能滿足其生長需要,對冬小麥產量造成了明顯影響,例如,2000、2001年冬小麥因旱減產10%~30%。

國內外在干旱的監測、指標、預測、影響和減輕防御等方面做了大量的研究[2-7]。20世紀90年代以來,我國開展了干旱短期氣候預測預警,其中西北、華北地區的干旱預警預測取得了明顯的進展與效果,但是主要針對氣象干旱。21世紀以來,氣象干旱指標在干旱監測預測方面的研究和應用都得到快速發展[8-11]。本研究依據20世紀90年代以來的農業氣象觀測資料,探討廊坊市冬小麥干旱發生規律及其變化趨勢,旨在為農業生產適應氣候變化、確保小麥安全生產提供科學依據。研究結果對于現代農業生產防災減災、趨利避害具有現實意義。

1?研究區概況

廊坊市位于河北省中部偏東部,地處中緯度地帶,屬暖溫帶大陸性季風氣候,全市年平均日照時數在2 660 h左右,光熱條件可滿足冬小麥生長需求;年平均降水量為554.9 mm,降水季節分布不均,6—8月份降水量一般可達全年總降水量的70%~80%。冬小麥生育期在10月至翌年6月上旬,自然降水一般不能滿足其生長需要。

2?材料與方法

2.1?資料來源

研究所用資料來自于廊坊市氣象局各地面氣象觀測站、《中國氣象災害大典(河北卷)》以及霸州市、三河市農業氣象觀測站資料。

2.2?研究方法

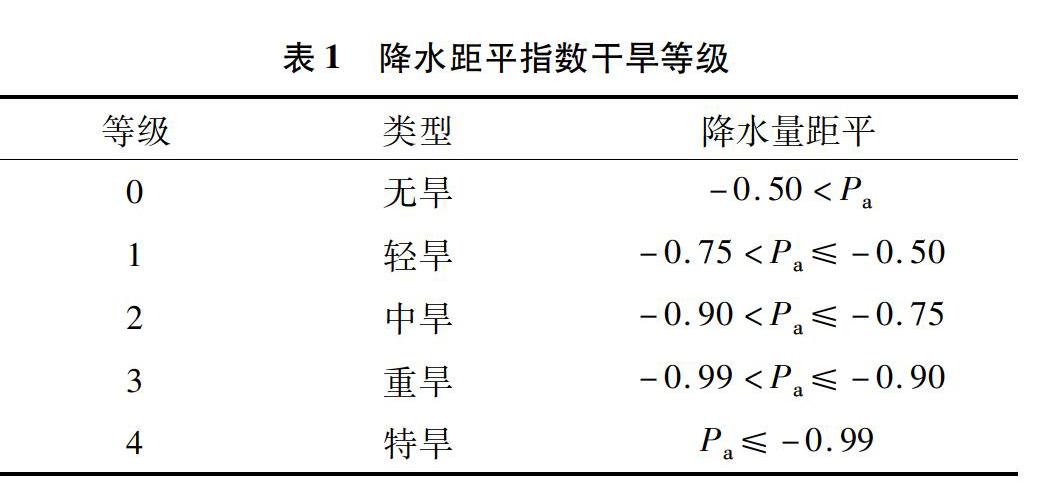

2.2.1?降水量距平(Pa)?反映的是某時段內的降水量相較常年偏多或偏少的程度,即某時段內的降水同平均狀態的偏離程度。它可以反映降水少引起的干旱(表1)。

降水量距平指數的計算公式為:

Pa=p-PP;

P=1n∑ni=1Pi。

式中:Pi為某時段降水量;P為計算某時段同期氣候平均降水量,n為研究的年數,i=1,2,3,…,n。

3?結果與分析

3.1?干旱的空間分布特征

統計各站3月上旬至6月上旬各等級干旱發生次數,分析空間分布特征(圖1)。

由圖1-a可知,1990—2017年近30年冬小麥主要生長季中,固安縣發生干旱次數最少,為69次;其次為三河市、香河縣、廊坊市區、永清縣、大廠回族自治縣,發生次數為 108~110次;霸州市、大城縣、文安縣發生次數較多,為112~119次;總干旱發生次數整體呈現南部偏高、中北部偏低,西部低、東部高的空間分布特征。

由圖1-b可以看出,輕旱、特重旱的空間分布特征基本一致,整體表現為南北兩頭偏高,中部偏低。其中固安縣發生輕旱次數最少,為17次;文安縣發生輕旱次數最多,為37次。香河縣特重旱發生次數最少,為20次;大城縣特重旱發生次數最多,為38次。

中旱的空間分布整體呈現西部低,南部高的特征。固安縣發生中旱次數最少,為16次;大城縣發生次數最多,為36次;其他地區發生次數為17~28次。

重旱空間分布呈現西部低、東部高,南北兩頭偏低、中部偏高的特征,與輕、特重旱分布規律大致相反。其中固安縣發生重旱次數最少,為14次;大城、三河、文安、大廠、霸州發生次數較少,范圍為17~29次;香河、永清、廊坊發生次數較多。

由圖1-c可以看出,各等級干旱輕旱發生的次數最多,為278次,出現概率為29%;其次是特重旱為242次,出現概率為25%;中、重旱的發生的次數最少,為214~224次,出現概率為22%~23%。

3.2?干旱的旬變化特征

空間分布反映了30年間每年3月上旬至6月上旬10個旬出現干旱次數的特征,為了揭示各旬干旱變化特征,統計了1991—2017年各旬各等級干旱出現次數(圖2)。

由圖2-a可知,3月上旬至6月上旬,干旱總次數整體呈先升后降趨勢,其中3月上旬至3月下旬干旱出現最多,范圍為124~137次。4月上旬至4月下旬干旱出現次數較多,為94~102次;5旬上旬至6月上旬出現次數最少,為57~82次。

由圖2-b可以看出,輕旱主要發生在4月份的各旬和5月下旬,出現概率均在11.5%以上,其他各旬出現概率較低,均在9.4%以下;中旱主要發生在3月中旬和4月上旬至5月上旬,出現概率均在10.7%以上,其他各旬出現概率較低,均在7.9%以下;重旱主要發生在3月份的各旬和5月上中旬,出現概率均在10.7%以上,其他各旬出現概率較低,均在9.4%以下;特重旱集中發生在3月份的各旬,出現概率占到74.8%;其次為4月上旬,出現概率占到10.3%;4月中旬至6月上旬發生次數較少,出現概率在0.4%~3.7%。

3.3?干旱的年代變化特征

統計逐年3月上旬至6月上旬各站各等級干旱出現次數,從干旱總次數逐年變化曲線(圖3-a)可以看出,1990年發生次數最少,僅1次;1996年發生次數最多,為80次。20世紀90年代,干旱發生次數 較多,占總次數的41.3%,從年代發生趨勢看,干旱的總體發生次數呈下降趨勢。

從輕旱次數逐年變化曲線(圖3-b)可以看出,2015年未出現輕旱,1990、1991、2014、2004年發生次數較少,均不到5次,1992、2003年發生次數最多,為22~23次。從年代發生趨勢看,輕旱的總體發生次數呈下降趨勢。

從中旱次數逐年變化曲線(圖3-c)可以看出,1990、2008—2010、2015年均未出現輕旱,1991、1997、1998、2000、2002—2005、2016、2017年發生次數較少,為2~7次,出現概率不足3%,1996、2006年發生次數最多,為23次。從年代發生趨勢看,中旱年際間變化較大,總體發生次數呈下降趨勢。

從重旱次數逐年變化曲線(圖3-d)可以看出,1990、1991、2003、2009、2010、2015年均未出現重旱,1999、2008、2011年發生次數較少,為2次,出現概率不足1%,1996、2006年發生次數最多,為24~28次。從年代發生趨勢看,重旱年際間變化較大,下降趨勢較小。

從特重旱次數逐年變化曲線圖(圖3-e)可以看出,1990、1991、1998、2003、2009、2010年均未出現特重旱,1999、2007年發生次數較少,為2~3次,出現概率約1%,1996、2016年發生次數最多,為 21~22次,出現概率約9%。從年代發生趨勢看,20世紀90年代特重旱發生次數較多,21世紀初發生次數較少,最近幾年,隨著極端天氣增多,特重旱發生次數又開始增加。

3.4?與土壤相對濕度分析對比

土壤相對濕度(R)是表征土壤干旱的指標,能直接反映作物可利用水分的狀況。該指標的優點是,基于田間實測,客觀反映農業旱情。麥田耗水以1 m深內的土層為主,其中,耕層0~20 cm是主要的供水層,土壤水分含量變幅也最大,本研究中土壤相對濕度指數為逢8取土的10、20 cm土層土壤相對濕度的平均值,以百分數表示。

本研究中采用霸州市、三河市農業氣象觀測站資料,觀測地塊為有灌溉條件的麥田。

由于越冬期不進行土壤墑情觀測,并且有的站點土壤墑情資料不完整,經整理得到三河、霸州氣象站1990—2017年旬樣本資料,按照土壤相對濕度(R)的干旱等級劃分標準(表2)進行統計分析檢驗,得出冬小麥主要生長季(3月上旬至6月上旬)干旱時空變化規律。

3.4.1?各等級干旱的空間分布特征對比

三河、霸州氣象站在1990—2017年560個旬樣本資料中,三河市發生干旱的次數較多,為69次;霸州市出現次數較少,為32次。這一規律跟降水距平分析得到的干旱總次數空間分布特征一致。

3.4.2?各等級干旱的旬變化特征對比

由圖4-a可以看出,6月上旬干旱出現次數最多,4月下旬至5月下旬次之;3月上旬至4月中旬較少。由圖4-b、圖4-c可以看出,旱情主要發生在4月下旬至6月上旬,其中,重旱及以上旱情主要發生在6月上旬,出現概率最高為38.5%;3月上旬至4月中旬未出現重旱以上旱情,旱情以輕旱、中旱為主。這一規律跟降水距平分析得到的干旱的旬變化特征幾乎相反,分析主要原因為三河、霸州2個氣象站觀測點均為灌溉條件便利的地段,田間管理措施得當,3月上旬至4月中旬麥田澆返青水,及時補充土壤水分,未出現重旱以上旱情;4月下旬至5月下旬,隨著氣溫升高,土壤表層蒸發量增加,出現干旱的概率增加;6月上旬冬小麥進入成熟期,為防止倒伏和貪青晚熟降低產量,不適合澆水,而此時氣溫高,蒸發量大,重旱及以上旱情出現概率大大增加。

3.4.3?干旱的年代變化特征對比

從干旱次數年際變化來看,各等級干旱總次數呈增加趨勢(圖5-a);1991—2000年26次,2001—2010年37次,2011—2017年36次,干旱頻發期位于21世紀,20世紀90年代干旱發生次數相對較少。其中2002、2016年發生的次數最多,為10次;從輕、中旱次數逐年變化曲線圖(圖5-b)可以看出,2002、2015年發生的次數最多,為9~10次;由圖5-c可知,重、特重干旱只出現在1996、1997、2001、2016、2017年份,其中2016、2017年發生的次數較多,為4~5次,出現概率為30.8%~38.5%,其他年份均出現1次。因此1990—2017年中干旱程度較重和范圍較廣的年份為2002、2015、2016、2017年。

從各等級干旱出現的次數來看,輕旱出現次數最多,占干旱總次數的50%以上(圖5-d),其次為中旱,大部分年份占總干旱次數的30%以上,重、特重干旱出現次數最少,占總干旱次數的12%。這一規律跟降水距平分析得到的干旱年代變化特征對比發現,干旱程度較重和范圍較廣的年份為1996、2002、2016年。輕旱最嚴重的年份是2002年;中旱、重旱最嚴重的年份是1996年;特重旱最嚴重的年份是1996、2016年。有灌溉條件的麥田,發生重旱及以上干旱的概率大大降低。

4?結論與討論

廊坊地區冬小麥干旱年代發生趨勢:多發于20世紀90年代,其中1996年發生次數最多,干旱的總體發生次數呈下降趨勢;旬變化特征:從3月上旬至6月上旬干旱的總體發生次數呈明顯下降趨勢;空間分布特征:干旱發生概率整體呈現南部偏高、中北部偏低,西部低、東部高的空間分布特征。

本研究只采用降水距平作為冬小麥干旱指標,優點是方法簡單明了、資料容易獲取、意義明確,但該指標僅考慮了單一的降水量因子,沒考慮蒸發、下墊層、灌溉及其他相關因素的影響。通過與土壤相對濕度作為冬小麥干旱指標分析結果對比,有灌溉條件的麥田,發生重旱及以上干旱的概率大大降低。