阿托品預處理在急診PCI急性下壁心肌梗死中對再灌注心律失常及預后的影響探討

楊世映 閭廣成

【摘要】 目的 探討阿托品預處理在急診經皮冠狀動脈介入治療(PCI)急性下壁心肌梗死患者中對再灌注心律失常及預后的影響。方法 100例急性下壁心肌梗死患者, 依據隨機數字表法分為對照組和觀察組, 每組50例。對照組實施常規急診PCI, 觀察組實施急診PCI, 罪犯血管再通前靜脈注射阿托品。比較兩組患者心律失常發生情況、治療后心肌損傷指標及心功能情況、治療時間。結果 觀察組竇性心動過緩(SB)、高度房室傳導阻滯(AVB)及竇性停搏(SA)發生率分別為4%、6%、2%, 均低于對照組的24%、22%、20%, 差異有統計學意義(P<0.05);兩組室性早搏(VP)、陣發性室性心動過速(PVT)、加速性室性自主心律(AIR)以及心室撲動(VF)發生率比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。治療后, 觀察組心肌肌鈣蛋白I(cTn I)、N末端腦鈉肽前體(NT-proBNP)水平低于對照組, 左室射血分數(LVEF)高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組罪犯血管開通時間(96.3±15.8)min及住院時間(7.6±1.4)d短于對照組的(112.4±35.6)min、(9.2±1.6)d, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 阿托品預處理在急診PCI急性下壁心肌梗死患者中可有效降低再灌注心律失常發生率, 緩解心肌細胞損傷, 改善心功能, 縮短治療時間并降低死亡風險, 改善預后。

【關鍵詞】 急診經皮冠狀動脈介入治療;阿托品;急性下壁心肌梗死;再灌注心律失常

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.12.051

心肌梗死屬于心肌缺血壞死, 冠狀動脈病變減少冠狀動脈血供, 心肌產生嚴重急性缺血從而壞死, 出現急性心肌梗死時因為心肌缺血和損傷改變了局部心肌電生理, 從而產生心律失常, 冠狀動脈再灌注會出現再灌注心律失常[1]。急性下壁心肌梗死多為右冠狀動脈閉塞, 在時間窗內行急診PCI, 罪犯血管再通瞬間及30 min內易出現再灌注心律失常。阿托品為M膽堿受體阻斷藥, 可解除心臟迷走神經抑制, 以此降低心律失常發生率。本文主要探究阿托品預處理在急診經皮冠狀動脈介入治療急性下壁心肌梗死患者中對再灌注心律失常及預后的影響。具體內容報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取本院于2017年3月~2019年9月收治的100例急性下壁心肌梗死患者, 所有患者均為首次患病, 發病時間為12 h內。排除標準:急診PCI術前已出現慢心率;冠狀動脈造影結果有左主干或(和)前降支病變者;有慢性心功能不全病史者;有永久起搏器植入病史者。將患者依據隨機數字表法分為對照組和觀察組, 每組50例。對照組患者中男31例, 女19例;年齡44~79歲, 平均年齡(60.1±12.1)歲。觀察組患者中男30例, 女20例;年齡42~80歲, 平均年齡(61.6±12.3)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。本次研究患者及其家屬均知情同意, 并通過醫院倫理委員會批準。

1. 2 方法 所有患者均行急診PCI治療, 術前均給予拜阿司匹林300 mg, 替格瑞洛180 mg服用, 肝素鈉注射液按100 U/kg經血管鞘內注入, 術后依據患者的實際病情選擇β受體阻滯劑、血管緊張素轉換酶抑制劑以及鈣離子拮抗劑實施治療。觀察組實施急診PCI, 冠狀動脈導絲通過罪犯血管閉塞病變前給予靜脈注射阿托品, 注射劑量為1 mg。

1. 3 觀察指標 ①心律失常發生情況:包括SB、AVB以及SA、VP、PVT、AIR及VF。②治療后心肌損傷指標及心功能情況:包括cTnI、NT-proBNP及LVEF。③治療時間:包括罪犯血管開通時間(門球時間)、住院時間。

1. 4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

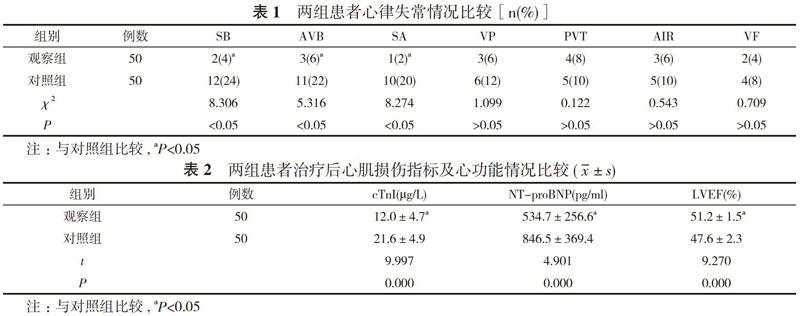

2. 1 兩組患者心律失常發生情況比較 觀察組SB、AVB以及SA發生率分別為4%、6%、2%, 均低于對照組的24%、22%、20%, 差異有統計學意義(P<0.05);兩組VP、PVT、AIR及VF發生率比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者治療后心肌損傷指標及心功能情況比較

治療后, 觀察組cTnI、NT-proBNP水平低于對照組, LVEF值高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

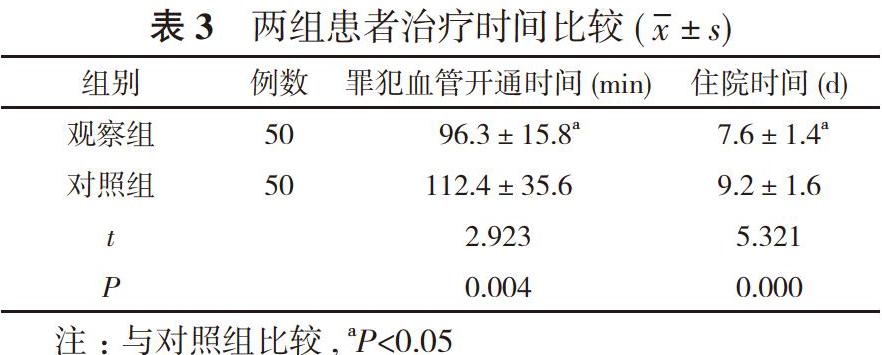

2. 3 兩組患者治療時間比較 觀察組罪犯血管開通時間(96.3±15.8)min及住院時間(7.6±1.4)d短于對照組的(112.4±35.6)min、(9.2±1.6)d, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

心肌梗死為心肌缺血性壞死, 冠狀動脈病變中斷或者減少了供血, 再灌注心律失常則為缺血心肌位置或者全部恢復血流灌注時產生的心律失常[2]。急性心肌梗死患病較急, 具有較重的病情, 且死亡人數過多。臨床研究證實, 對患者進行早期以及充分動脈開通可挽救壞死心肌, 降低死亡率, 提升患者的生活質量[3]。急性下壁心肌梗死是引發冠狀動脈閉塞血栓自發性溶栓, 或者進行PCI術后血管再通, 在30 min內會發生心律失常, 如短陣室性心動過速(室速)、心室顫動(室顫)、房室或者束支傳導阻滯及一過性竇性心動過緩等, 上述疾病發生率為50%~80%。上述心律失常特別是室性心律失常會改變其血液動力學, 屬于缺血再灌注患者死亡的主要因素。為此急診PCI中常出現再灌注心律失常, 若未進行有效處理會導致嚴重后果, 近來由于心血管疾病介入治療的廣泛實施, 再灌注心律失常的產生機制、臨床意義和預防治療需要進行深入探究。與此同時急診PCI手術和有效恢復缺血心肌再灌注, 再灌注過程中一定量鈣離子進入至細胞中, 細胞內鈣出現超負荷, 從而產生心律失常, 與此同時細胞中鈣超負荷對心肌電機械收縮耦聯產生干擾, 加強缺血位置心肌收縮及血管阻力, 從而出現再灌注心律失常[4]。