音響詩學①

——瓦格納樂劇《特里斯坦與伊索爾德》樂譜筆記并相關問題討論

韓鍾恩

內容提要:本文選擇瓦格納樂劇《特里斯坦與伊索爾德》為主體,通過樂譜筆記方式討論音響詩學問題,內容分別牽扯:瓦格納作品的五個重要結構問題——主導動機、無終旋律、半音技法、聲樂器樂、音樂戲劇;構成音響詩學的四個重要意義指向——聲音動能、音響力場、聲音修辭、音響敘事;以及與此相關的方法論問題。

謹以此題獻恩師于潤洋教授誕辰87周年(1932.7.17—2019.7.17)

題 解

音樂學研究與寫作,簡而言之,其實就是兩個字:聽 說。

與音樂書寫是作曲家無盡探尋如何為聽而寫不同,音樂學寫作就是音樂學家不息追詢如何依聽而說。理由很簡單,作曲家是依托經驗通過感性路徑進行須理性參與的創作,而音樂學家則是依托意識通過理性路徑進行僅針對感性對象的研究。

音響詩學的概念淵源,主要受音響詩人概念的啟發而創設。關于音響詩人的稱謂或者翻譯以及所包含的意義,可參見[美]威廉·奧斯汀:《達爾豪斯〈音樂美學觀念史引論〉英譯者前言》中的有關敘事:

在德語中,音樂(Musik)和音響藝術(Tonkunst)有時(但并不一定)能夠相互替換。將Tonkunst譯成音響藝術可能顯得學究氣……具有德語知識的音樂家知道,貝多芬喜歡稱自己為Tonkünstler(音響藝術家)或Tondichter(音響詩人)而不是Komponist(作曲家)。②

由此,這里提出的音響詩學,其意旨在——

通過音響結構形態以及相關者音響敘事與聲音修辭,去研究藝術聲音之自有動能(聲音動力的自在能量)與自生力場(由聲音動力持續釋放自在能量而自行生成的聲音場域)。

與此相對應的一個概念,是臨響哲學。

不同在于——

音響詩學:通過音響探尋聲本體。

臨響哲學:通過臨響追詢聽本體。

除此之外,上述界定牽扯到的其他概念——

聲音修辭:依托各種結構因素、方式以及相應依據所實現的聲音銜接與疊置。

音響敘事:通過有結構驅動的聲音所成就的音響事件。

進一步細分——

他律性敘事:通過音樂形式語言去敘述音樂之外的東西;

自律性敘事:通過音樂形式語言去敘述音樂中的音關系。

建構性修辭:通過形式建構去不斷生成語言規訓并敘事范式;

解構性修辭:通過形式解構去不斷變異語言規訓并敘事范式。

音響詩學的策略是,通過臨響,依托聽感官事實(確據),以樂譜為底本,通過深度閱讀(實底),進行相關古典鉤沉與今典考掘的分析討論研究與寫作。

這里的古典與今典概念,來自陳寅恪的《讀哀江南賦》與《柳如是別傳》。

前者:解釋詞句,征引故實,必有時代限斷。然時代劃分,于古典甚易,于“今典”則難。蓋所謂“今典”者,即作者當日之時事也。③

后者:自來詁釋詩章,可別為二。一為考證本事,一為解釋辭句。質言之,前者乃考今典,即當時之事實。后者乃釋古典,即舊籍之出處。④

我的詮釋——

所謂古典,就是研究之依托,其中,包括作為初生文本的音響與經驗,以及作為次生文本的樂譜與史料;所謂今典,就是展現研究結果,通過求證本是,探尋與追詢之所以是的音樂。

除此之外,還值得關注的是,音樂學研究與寫作一旦進入高端區域,就必須考慮如何從工具語言到學科話語的問題。

工具語言,無非牽扯局部性的技術分析、藝術分析、美術分析、學術分析,或者藝術學、美學、哲學論述。

其常規路徑與策略,就是如何通過音響感受、形態分析、結構描寫、經驗表述,依托工具語言技術方式解之、藝術方式賞之、美術方式釋之、學術方式鑒之。

學科話語,將牽扯整體性的音樂學寫作基本問題、音樂學寫作經常性問題、音樂學寫作終端問題。

在已有的人文求證過程中,尤其要關注盲區,也就是說,除了科學實證、史學考證、美學釋證、哲學論證之外,是不是還有一些常常被忽略甚至于被輕視的路徑?特別對藝術研究而言,經驗依托→感性記憶→直覺驅動的完形呈現,以及感官記憶→直覺意識→感性認知的規模結構,都是不容忽略實際上也是難以回避的,并且必須通過并依托特定學科話語去直面。

之所以以樂譜筆記命題,我的看法,無論是理論還是評論,都必須通過歷史并置于經典中間去汲取充分的學術資源,就此,唯有認真學習才是有效的途徑。

就此,我為自己設定的第一步工作,就是做樂譜筆記。第一步中的第一步,從頭到底逐個為60個主導動機⑤定位,分析各個主導動機之間的結構關聯,并與相關歌詞一一對應。

與此同時,通過臨響,逐一列出聽感官事實,并給出相應感性敘辭。

進一步,在此樂譜筆記與臨響敘辭的基礎上,進行相關問題的討論,包括:主導動機、無終旋律、半音技法、聲樂器樂、音樂戲劇。

以下,擇相關主導動機樂譜筆記以及臨響實錄,依此逐一列出并討論。

主體推動:主導動機

這一部分主要內容為——

通過對該劇前奏曲中相關主導動機的分析,集中討論在瓦格納的音樂戲劇創作中,如何通過主導動機形成音樂結構范式問題。

并針對其理念:通過隨心所欲的編排以達真正高度統一的即可以理解的形式,討論主導動機所具有的戲劇性音樂表情意義與音樂戲劇性結構意義。

再圍繞相關研究,討論其依托主導動機實現結構驅動的曲體依據。

本講敘事程序,以《特里斯坦與伊索爾德》第一幕前奏曲為例,依據主導動機之戲劇動作逐一呈現的音樂結構及其變異形態展開;依據主導動機之音響敘事逐一呈現的聲音修辭及其相應結構關聯。重點是,依據主導動機呈現所標示的音樂結構。

第一幕前奏曲9個主導動機:

主導動機1:渴望

主導動機2:欲望

主導動機3:特里斯坦

主導動機4:一瞥

主導動機5:眉目傳情

主導動機6:愛藥

主導動機7:命運

主導動機8:魔匣

主導動機9:死亡救贖

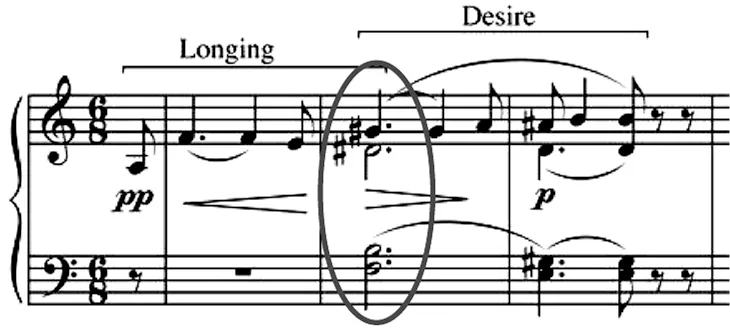

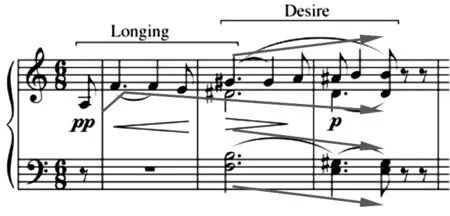

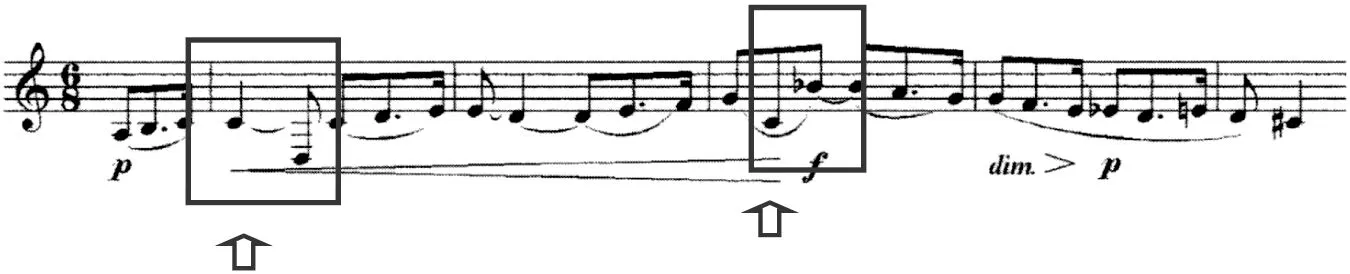

§主導動機1、2:渴望與欲望(Longing and Desire)(第一幕前奏曲,M1-3)⑥

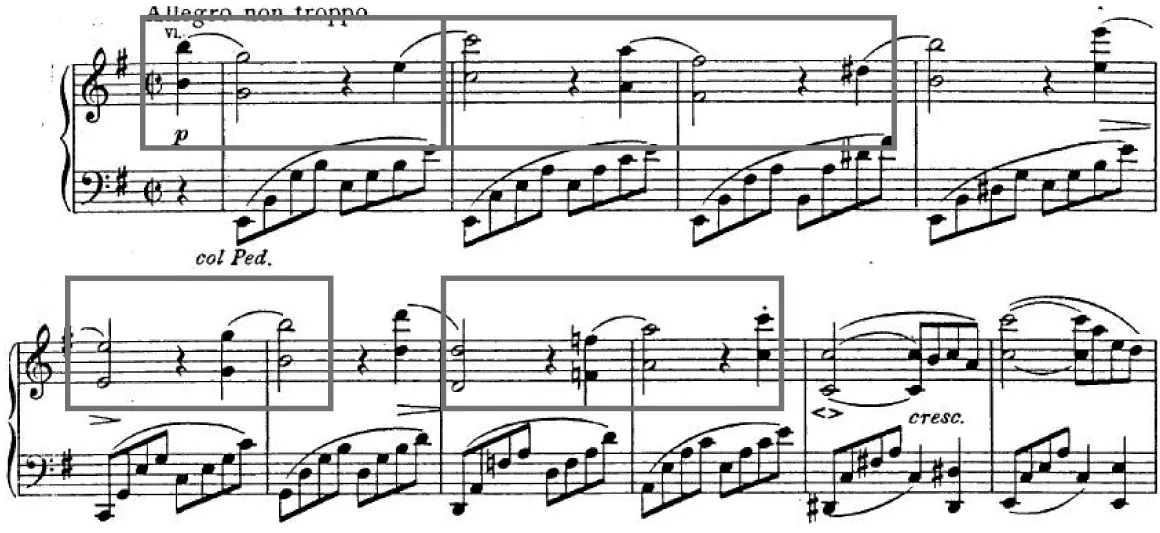

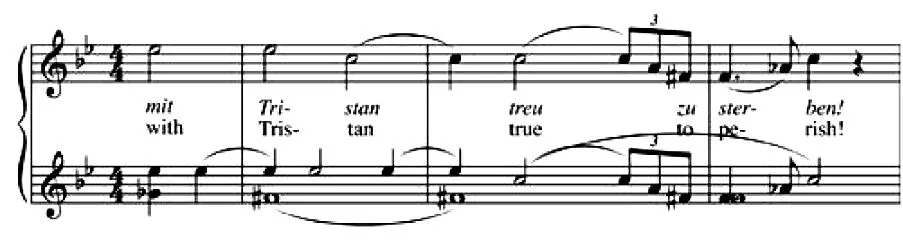

譜例1

這里,尤其要注意通過特里斯坦和弦(第2小節強拍)形成的結構分岔,以及所呈現的上下行半音序進。

§主導動機3:特里斯坦(Tristan)(第一幕前奏曲,M16-17)

譜例2

§主導動機4、5:一瞥與眉目傳情(Love Glance)(第一幕前奏曲,M17-24)

譜例3

§主導動機6:愛藥(Love Potion)(第一幕前奏曲,M25-28)

譜例4

§主導動機7:命運(Destin)(第一幕前奏曲,M28-29)

譜例5

§主導動機8:魔匣(Magic Casket)(第一幕前奏曲,M40-42)

譜例6

§主導動機9:死亡救贖(Deliverance by Death)(第一幕前奏曲,M63-73)

譜例7

接下來,要討論的就是《特里斯坦與伊索爾德》前奏曲的曲體定位。

我所見到的定位,主要有:較自由的回旋曲式、非常規曲式等。

而我的看法——

首先,其曲體就是通過主導動機的結構驅動。從以下前奏曲的小節標示可見,除了其間有極個別的變異性經過句之外,這里的結構范式幾乎是句句相頂。

主導動機1、2、3:渴望與欲望及特里斯坦(M1-17)→

主導動機4、5:一瞥與眉目傳情(M17-24)→

主導動機6、7:愛藥與命運(M25-32)→

主導動機4、5:一瞥與眉目傳情(M32-36)→

主導動機8、4:魔匣與一瞥(M36-44)→

主導動機6、7:愛藥與命運(M45-54)→

主導動機4、5:一瞥與眉目傳情(M55-63)→

主導動機9、2:死亡救贖與欲望(M63-73)→

主導動機4、5:一瞥與眉目傳情(M74-80)→

主導動機6、2:愛藥與欲望(M81-83)→

主導動機4、1、2:一瞥及渴望與欲望(M84-88)→

主導動機8:魔匣(M89-92)→

主導動機3:特里斯坦(M93-94)→

主導動機4、5:一瞥與眉目傳情(M94-100)→

主導動機1、2、3:渴望與欲望(M101-106)→

尾聲(M106-111)

其次,從主導動機所呈現的量統計以及主導動機序列可見,在這里,戲劇動作已然形不成類文學情節的結構邏輯,惟有通過音響敘事逐一呈現其深層的聲音修辭。其中——

主導動機1、2:渴望與欲望,呈現3次,除接近尾聲處呈現1次之外,主要是處于始端與終端的2次,顯然,具啟—合與開—關之終始結構弧功能。

主導動機3:特里斯坦,呈現2次,分別處于前奏曲的前端與后端,一定程度上,與主導動機1、2:渴望與欲望相應,也具次要的結構弧功能。

主導動機4、5:一瞥與眉目傳情,呈現7次,其中,除1次片段呈現之外,其余6次均完整呈現,位居所有主導動機呈現次數之首,無疑,具穿梭—貫連并縫合各個局部之結構回旋功能。

主導動機6、7:愛藥與命運,呈現3次。

主導動機8:魔匣,呈現2次。

主導動機9:死亡救贖,呈現1次。

后三者,量比關系呈梯度遞減趨勢,其結構對比或者補充功能,相對凸顯。

相關于此,瓦格納曾經在《歌劇與戲劇》中如是表述:

在這一些正好不是格言而是形象化的感情因素的基本動機之內,詩人的意圖,作為通過感情的受孕得到實現的意圖,將是最易于了解的;至于音樂家,作為詩人的意圖的實現者,處于與詩的意圖最圓滿的一致之下,因此容易把那些緊縮成旋律因素的動機這樣安排起來,以致在它們那善為制約的交替進行的重復過程中也完全自行為他產生出高度統一的音樂的形式——一種被音樂家迄今隨心所欲地編排起來的形式,然而卻是從詩的意圖出發才能夠塑造成功的一種必不可少的、真正統一的即可以理解的形式。⑦

因此,我所認定者:通過主導動機的結構驅動,實際上就是這樣一種幾乎沒有固定的曲式能夠套用的,而只能依托主導動機之間的銜接所實現的結構驅動。有人把這種通過主導動機進行音響結構的方式,稱之為集成曲式,即通過主導動機無縫銜接形成的一種曲式。我認為是有道理的。

為此,達爾豪斯也曾經這樣說過,瓦格納作品中的主導動機技術提供了相當于其他作品中規整樂段形式的結構作用,主導動機創造了一種形式結構,它不僅僅是為了戲劇性的理由被安插到依賴于其他原則的結構之中。

當代德國瓦格納研究專家阿諾·穆根也這樣說,瓦格納的主導動機體系是在音樂上凝合樂劇的形式和敘事的重要手法。

尤其有必要高度關注瓦格納上述引文中的這句話:通過隨心所欲的編排以達真正高度統一的即可以理解的形式。

這里,有一個非常重要的問題值得進一步研究:

隨心所欲的定位僅僅指戲劇結構?

如果是的話,那么,音樂形式的構成是否就不存在隨心所欲的問題?

換言之,如果隨心所欲編排起來的是音響結構,那么,是否就是這樣一種從詩的意圖出發所塑造的、必不可少的、真正統一的、可以理解的藝術形式?

形體移動:無終旋律

這一部分主要內容為——

通過無終旋律概念讀解的切入,集中討論在瓦格納的音樂戲劇創作中,如何以獨特方式處理結構終止的問題。并針對其理念:保持歌劇的整體性和情節發展的不間斷性,討論如何通過無終旋律方式規避終止以擴張結構。

據記載,瓦格納有關無終旋律的論述,出自他1860年撰寫的一篇文章《未來的音樂》(“Zukunftsmusik”)。無終旋律(unendliche Melodie)這個概念,就是首次出現在這篇文章中,并且,解釋了它在樂劇中的表現作用。這段文字是這樣表述的——

毫無疑問,詩人的偉大之處是看他如何在語言中留白來衡量的,這種留白讓我們體驗到某種不可言狀的東西:音樂家正是扮演了把這個不可言說的秘密說出來的角色,而他可以依賴的把這種不可言狀之物變成音響的最好形式就是無終旋律。⑧

這里,無疑將牽扯瓦格納的音樂結構觀念。在瓦格納看來,旋律即形式(form)。一方面,旋律是詩與樂的結合;由簡單的旋律開始,逐漸累積、疊加至復雜宏偉的發展概念。由此,他鄙視同時代意、法歌劇,因為那里只含有最低等級,未經發展的和聲化的舞蹈旋律(指主調和聲布局)與韻律性的舞蹈旋律(指規律的節奏與音型);并以貝多芬《第三交響曲“英雄”》第一樂章為器樂交響曲的典范,因其旋律“(由)單一(發展而成)且具有完美的連貫性……沒有一小節是無意義的公式堆砌”,所謂完美的連貫性,即指每一個樂思都由其前一個樂思發展而來,連續與衍生的貫穿思維變得無比重要——更重要的是一層言下之意:他完全拋棄了由并置思維主宰、以對比與統一為指導原則的傳統音樂形式。另一方面也是更為重要的,他將旋律與形式(form)完全等同起來,認為兩者是“只要一方存在,另一方就必然存在”的關系;進一步認為:旋律是構架所有音樂的主要原則,對于傳統的呈示—展開—再現等結構原則,瓦格納主張用一種全新的戲劇結構來替代。由此來看無終旋律,是否就意味著對一切規律性且無涵義范式的徹底摒棄甚至嘲諷?瓦格納摒棄終止式,不過是因為終止式是空洞的結構符號,而并非因為無終旋律真的不需要氣息與語境上的停頓。由于終止式被刻意模糊與隱蔽,調性經常性地發生游移與松散。這時,音樂需要的不再是隔斷,而是一種散文式的句讀。無終旋律的此類句讀,完全不同于周期性強的古典主義旋律的句讀,音樂結構超越了單純功能性的劃分,有了戲劇修辭的內涵;傳統二部、三部回旋曲式的塊狀性思維被主題衍生的線性思維以及主導動機交織的網狀思維所取代。從音樂上講,德奧音樂的動機發展思維始終是無終旋律理念的指導,在這一點上,另一位擅長散文式寫法的德奧大師勃拉姆斯的主題變形衍生技術也與無終旋律出于同源,盡管他們兩人各自的藝術理念水火不容。雖然瓦格納通過與主導動機的結合,逐漸將前輩的線性思維擴展成了網狀。同時,再往后看,無終旋律特有的句讀,實現了結構的修辭化,完成了音樂—詩意的轉換與融合,預示了不久之后廣泛興起又在半個世紀之后由勛伯格總結而出的音樂散文形式。⑨

對此,叔本華的《作為意志和表象的世界》,也有類似的評述:唯有旋律才有了既充滿意義又富有目的的從頭至尾的相互聯系。所以,旋律講述著被思考照亮了的意志的歷史(實際上,意志的一系列行為就是它的印跡)。但是旋律講述的還不止于此,它還講述著意志的最秘密歷史,描繪著意志的每一次激動、每一次努力和每一次活動,描繪著被理性概括在“感覺”這一既寬泛又消極的概念之下的并且不能進一步被吸收進理性的抽象性中的一切。⑩

與上述看法不同——

有一種是最最常見的解釋,主要是從音樂的戲劇結構著眼:廢除分曲結構形式,取消傳統的朗誦調、詠嘆調、合唱等聲樂形式,以始終一貫的說話旋律取代,這是介于說話與唱歌之間的曲調。根據戲劇內容要求,表現理智內容的詞句時接近說話,表現感情內容時傾向旋律性,說話旋律即是兩者之間的自由轉換。由于取消了朗誦調與詠嘆調的截然區分,通稱無終旋律。

有一種是從音樂分析的角度出發,基于瓦格納將旋律視為音樂的結構的論點,認為:主導動機似乎可以成為無終旋律的結構句讀的引領。

而另一種看法,則進一步將無終旋律概括為三個重要特征,或者三種具體處理方式:旋律的對位化、和聲的無終化、結構的貫穿化。

我的看法是:所謂無終旋律,就是通過各種方式規避終止以擴張結構。之所以不可終止,之所以難以終止的原因,究竟是作者有意為之?還是音響結構自身使然?針對后者,有一個理由似乎充分,這就是半音技法成為一種音響結構方式。

對此,以下音響結構形態特性,值得關注——

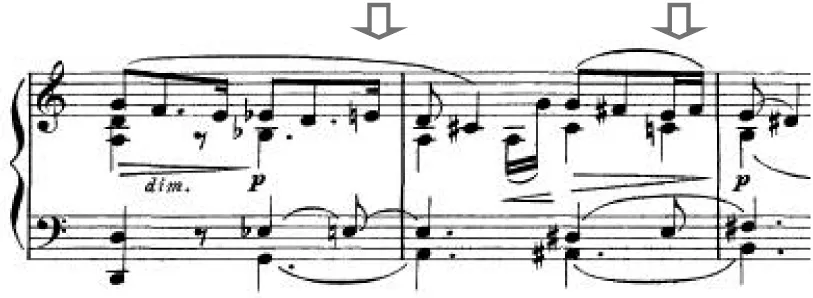

§特里斯坦和弦→屬七和弦的進行

譜例8

通過特里斯坦和弦連接的這兩個主導動機的音響結構力,主要來自和聲:構成特里斯坦和弦聲部半音進行的和聲進行,就是增六和弦至屬七和弦。這是該劇中最重要的主導動機的和聲處理。

§特里斯坦和弦的結構定位

就我個人通過臨響而呈現出來的聽感官事實,則如是見證——

特里斯坦和弦是一個明顯帶有一種擴張性涌動或者腫脹性蠕動,甚至類似于嬰兒被分娩時的突破性躁動奮力擠出母體的聲音。前奏曲開始的第4個音位,處于第2小節強拍,也是第一個具多聲性質的音響結構。整個段落,通過樂句起音大二度和小三度的模進,或者作為和弦半終止相對立足的a-c-e調域,一共有三次主導動機(Leitmotiv)呈現,雖然,每次模進由于絕對音高的不斷攀升,局部感覺會有一些或多或少的變化,但總體而言,每次途經這個和弦,都會有一些阻礙進程持續被突進的結構性直覺。

然而,不同于其他類似阻礙進程持續被突進的結構性直覺,這里的聽感官事實,更接近于類表情性直覺,隨著絕對音高的不斷前移,就像是三個具持續性高漲的,有著極度疑惑并深度迷惘的提問:為什么這樣?怎么會這樣?之所以這樣?仿佛是從情感探問到意志詢問再到宿命自問。也像是三個具轉折性提升的,有著超強執著并充足自重又過度自信的掙扎:生命的孕育、生命的抗爭、生命的升華。

§主導動機1、2:渴望與欲望基本走向

主導動機1、2:渴望與欲望是一個整體,即主導動機1:渴望與主導動機2:欲望的疊合,自a音出發,小六度跳進達至f,半音下行經過e到達第2小節強拍,至此,特里斯坦和弦第一次呈現。

譜例9

如上所述,增六和弦至屬七和弦這一和聲進行,是該劇中最重要的主導動機的和聲處理。因此,相當程度上說,這里增六和弦至屬七和弦的和聲進行系構成特里斯坦和弦的主要結構動能。

§作為音響驅動與結構引擎的幾個關注點

1)特里斯坦和弦本身所具有的增六和弦結構特性;

2)由特里斯坦和弦續行呈現的增六和弦到屬七和弦的和聲進行;

3)通過特里斯坦和弦之后呈現的聲音分岔,無論是上行半音序進↗,還是下行半音序進↘,完全確立了該劇諸多主導動機乃至半音進程的基本句式語態與大體音勢強度;

4)主導動機1、2渴望與欲望作為整一性呈現,由首音出發至特里斯坦和弦呈現,其中隱伏著的的大七度音程關系,以及由首音a出發第一個跳點至f,同樣也可以看作這里隱伏著一個的增二度音程。

因此,在相當程度上,幾乎可以將這四個極具特性的音響結構形態,以及相應的聲音修辭,看作是整個音樂戲劇,以及相應的音響敘事中,最最具有核心結構力的音響驅動與結構引擎。

之所以是音響驅動與結構引擎,就在于:

半音序進、增六度音程擴張與大七度、增二度音程突進之動能,以及由此倚動滾動、涌動蠕動與跳動躍動所生成的愈益緊張之力場。

§阻礙終止

阻礙終止(interrupted Cadence),就是屬和弦不進行到主和弦,而是進行到其他和弦(Ⅵ級和弦非常常見),嚴格意義上,這種和聲進行不是終止,但由于是在終止期待中出現的受阻現象,因此,常常被看作是一種假性終止。為此,我也把它納入無終旋律范疇。

以下,是一個經常被許多研究舉例,以表明瓦格納無終旋律運用中,也有通過阻礙終止局部解決和弦進行的例外情況,即在假設a小調調域中,屬七和弦級大三和弦f-a-c。

譜例10

對此,不少研究表達了這樣的讀解:這里的詐偽終止象征了這部戲劇的精髓:命中注定不得圓滿的愛情。它暗示了愛情的悲哀、痛苦不會有明朗、肯定的結局,Ⅵ級和弦上方的長時值倚音更加深了這種印象。

就此結論,我持相當的保留態度,至多僅僅只能是分析研究者的一種非音響本身的其他想象(無關聯想,甚至于荒謬臆想),假如依此推論的話,是不是也可以依循新音樂學某些類性學研究的范式,將此由極度緊張→不完全穩定的和弦序進,以某種性暗示來予以釋解?由此可見,類似越出特定學科論域的這種討論,看樣子,需要先預設邊界,并具備可釋證的路徑與可進一步論證的邏輯。

斜體倚動:半音技法

這一部分主要內容為——

通過對該劇中相關半音形態的分析,集中討論在瓦格納的音樂戲劇創作中,如何通過半音技法構建極具個性表達的旋律,如何通過半音技法設置規避調性中心的和聲。

并針對其理念:半音化戲劇表現的需要以及對人物性格、情緒的象征性刻畫,討論由各種自由變化著的和弦貫穿所形成的音響織體,以及借著其自生動力慣性所編織出的音帶。

再圍繞其作品中的相關段落,討論具有結構意義的半音技法的聲音修辭與音響敘事。

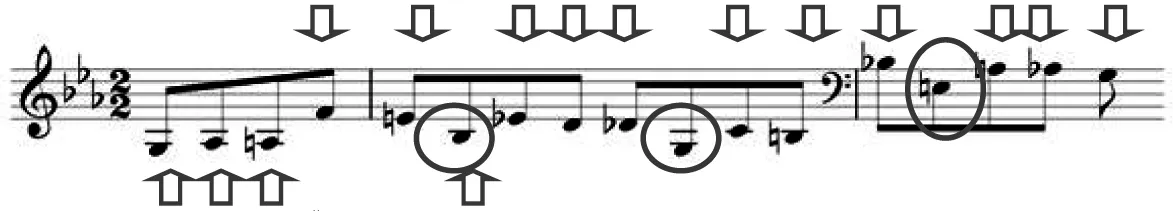

§主導動機11:憤怒(Anger)(第一幕第一場)

這是水手清唱、樂隊進入、伊索爾德登場演唱后的一個樂隊快速樂句,在聽感官事實上,明顯呈現出一種匆忙倉促、慌慌張張的狀態。這是表現伊索爾德憤怒的動機,單聲部旋律性半音進行,快速、平均的節奏,起伏的旋律線條,相當傳神地表達了怒氣激動的情緒。

譜例11

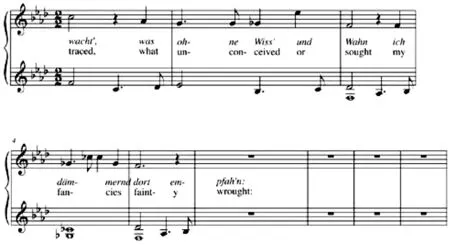

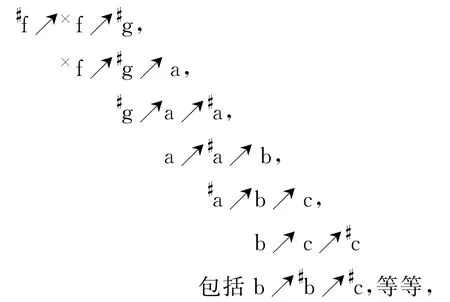

其中,有兩個上下行半音序進:上行半音g↗?a↗a↗?b(見譜例12中箭頭?標示),下行半音f↘e↘?e↘d↘?d↘c↘b↘?b↘a↘?a↘g(見譜例12中箭頭?標示),以及一個隱含其中的減三度下行?b↘g↘e(見譜例12中圓圈標示)。

譜例12

此外,值得注意的是,與其表情記號所示:機靈的、伶俐的、靈活的、明快的,形成明顯反差,之所以有匆忙倉促、慌慌張張的感性印象,一在持續半音引起的緊張感,二在音區偏低引起的沉重感,因此,和伊索爾德由于過度敏感而帶有的心理焦慮甚至于精神焦躁的情緒十分相合。

§魔法動機(無編號)(第一幕第一場)

譜例13

音調聲部:上行半音序進

和聲聲部:由半減七和弦→增六和弦

見譜例13中方框標示。

§主導動機16:特里斯坦傷病(Wounded Tristan)(第一幕第三場)

譜例14

這是緊接在一個快速上行樂節之后的下行半音序進,毫無疑問,是一個純粹通過下行半音序進構成的主導動機。

有研究認為:主導動機11憤怒與主導動機16特里斯坦傷病,在音響結構形態上,恰好形成局部半音上行與整體半音下行的對比,一定意義上,也是一種增加驅動性的音響結構力設定。

§主導動機51:苦悶(Anguish)(第三幕前奏曲)

譜例15

這一主題是全劇中既富于和聲上的創造性也富于感人的表現力的音樂段落之一。無論是旋律構成,還是和聲進行,均包含有半音關系,見以上譜例方框與括弧標示。

其旋律構成:(半音上行)e↗f↗?g、d↗?e↗e,(半音下行)e↘?e↘d↘?d↘c;表現出特里斯坦傷勢沉重、昏睡在家鄉城堡樹陰下,孤獨、痛苦的主題以婉轉曲折包含半音進行的旋律音型,作反復下行模進構成。

作為襯托的和聲,以連續三度的半音下行相配合,停頓在f小調屬七和弦。這一主題和聲從?A大三和弦開始,經過內部遠關系小調上的移調模進,強調了小三和弦、小七和弦以及減七和弦等和聲色彩,從開始的稍現明朗而轉為暗淡,非常動人地表達了特里斯坦此時凄涼痛苦的情緒。

半音,在傳統樂音系統中是最小的音高距離,或者說,是最窄的音程空間,這樣,相鄰兩個音之間已經無可插空,于是,就級進而動,或者向上或者向下。僅僅對此作單項透視,一個由半音階構成的音高序列,確實就像是一條排列均勻的鏈子。然而,值得注意的是,這條鏈子到了瓦格納這里,就變成了主角,這個局部技法開始統制作品整體。半音技法的結構功能,幾乎貫穿在作品的終始,從開端到終結,全曲幾乎是由各種自由變化著的和弦貫串,形成一片閃爍發光、難以捉摸的音響織體,不僅自由轉調得以充分實現,而且,也沒有十分明確的調性標記,只見終止條件,不見終止結果,一切似乎都處在不定的流動之中。這是一個空前的串珠現象,在寬闊的空間,在持續的時間,音響結構充實豐滿,且動力不減。就這一串半音,在結構旋律的同時,還導致了旋律自身的難以終止,并借著這種自生動力形成的慣性,編織出一條可持續的音帶。之所以動力不減,之所以持續不斷,關鍵就在于半音的斜體倚動以及由此帶來的聯體滾動。

異體互動:聲樂器樂

這一部分主要內容為——

通過其作品中聲樂與器樂之間的關系,集中討論聲樂的歌唱特征,包括大量非歌唱性歌唱與非音調性音調;器樂的管弦樂寫法特征,包括節奏與織體、復調與主調、線條與色彩、多重形態交織與異質結構對位所形成的充滿動能并積聚力場的互動等。

并針對其作品中的相關段落,討論其作品中聲調與音調之間的集散與離合關系。

§主導動機10:水手之歌(Sailor’s Song)(第一幕第一場)

譜例16

主導動機10,可以看作是依托?E大調主和弦結構起來的,核心音是:?e↘g↗?b(見譜例16中方框標示),即終始兩端最高音與中間最低音,音調形態由高至低再返高,形成一個弧線。

此前的一個樂句,則與之形成相反的方向,由低至高再返低,同樣是一個弧線。與后一樂句柔情似水相比,這一樂句更像是面對大海極目空曠的感覺,尤其注意整個樂段中的兩個增四度音程:c(見譜例16中圓圈標示)。

值得關注的是,這個樂句的音調趨勢與主導動機1渴望非常近似,其邏輯骨干音程完全一致,前者g↗?e↘d↗(其間的b↗c可以忽略后者都是小六度+小二度+大三度,以及各自都有一個間隔有其他音的隱伏大七度跳進(見譜例17中括弧標示),一種類離心甚至于離心的音結構。因此,從聽感官事實著眼,則可以明顯地感覺到這兩者之間所存在著的結構淵源關系。

譜例17

§主導動機4、5:一瞥與眉目傳情(Love Glance)(第一幕前奏曲,M17-24)

譜例18

這是前奏曲所有主導動機中篇幅最長且起伏性最大的一個樂句,由4個樂節構成。

第一樂節(6拍),通過音階式級進上行,以同音c折返,接著小七度下行跳進至d,構成不同音高距離的起伏弧線。

第二樂節(7拍)系第一樂節的不完全模進,落音均在不同音區的同一音高d。

第三樂節時值最長(16拍),起伏也最大,通過音階式級進上行,純五度下行又小七度上行達至高點(g↘c↗?b),再通過音階式級進下行并逐漸半音化下行(中間有一個小的上行輔助音回轉)收縮。

這里值得注意的是,由兩個遠距離音程跳進形成的個性音調特征,一個是下行小七度c↘d,一個是上行小七度c↗?b,中間都有一個c音,像一個中軸,通過它形成一種旋動。

除此之外,需要特別強調的是,由音高至高點?b通過音階式級進下行并逐漸半音化下行,途中有一個小的上行輔助音回轉:

(?b↘a↘g)↘g↘f↘e↘?e↘d↗(e)↘d↘……

這個仿佛是意外冒出來的非下行序進音e(雖然只是在弱拍的后一半)(見譜例19中箭頭?標示)的嵌入,包括之后的模進(M22-23),在音階式乃至半音階級進下行的途中,有一個小的下行輔助音凸顯(見譜例19中箭頭?標示),同樣,似乎也有一種曲折回轉的表情在。

譜例19

第四樂節(6拍)系第三樂節收縮部分的不完全模進。

該主導動機,整個樂句雖然有4個樂節的句讀,但第一、二樂節之間是通過間隔性同音銜接,第二、三樂節是通過同音切分連接,以緩慢并逐漸前行的速度,加上6/8拍的節律感不甚明顯,因此,其線性的運動狀以及整體的連貫性非常凸顯。在這里,除了類半音序進的音調曲調之外,很少有這樣一種十分凸顯連貫性的線性運動。

究其動能:通過小七度上行(c↗?b)與下行(c↘d)跳進構成具強烈動能的遠距離拋物狀弧線;以及通過上下行輔助音形成曲折回轉。

究其力場:通過上下行中間的起始音c,先下行小七度(c↘d),后上行小七度(c↗?b),如同一個中軸,形成離心—斥力與向心—引力之雙重力場;以及由此曲折回轉突發的離心張力。

§主導動機7:命運(Destin)(第一幕前奏曲,M28-29)

譜例20

相比較而言,這個主導動機的曲調走向與其他作品中的幾個命運動機或者類命運動機不同,以下六者都是先低后高范式:

貝多芬:F大調第16弦樂四重奏第一樂章呈示部主部主題g↘e↗?a。

李斯特:《前奏曲》引子主題c↘b↗e。

瓦格納:《尼伯龍根指環》女武神第二幕第四場中的器樂引子命運動機。

瓦格納:《尼伯龍根指環》眾神黃昏第二幕第五場結束前的器樂間奏曲引子命運動機b。

瓦格納:《特里斯坦與伊索爾德》第三幕第一場特里斯坦在傷痛中慢慢蘇醒時也有相應的呈現。

而這里的主導動機7:命運的范式是反過來先高后低:小二度半音上行之后的減七度下行(包括模進部分的小二度半音上行之后的大六度下行,這里的大六度音程距離相等于減七度)。

毫無疑問,主導動機7(命運)與其他六者,在音響結構形態上不甚相似,當然,也不排除有一種倒影現象的存在,即,上行小二度之后下行減七度,以及,上行小二度之后下行大六度(或者,等同于減七度),這樣一種先高后低的曲調走向,是不是也可以看作是其他六者先低后高的曲調走向的倒影現象?

§主導動機25:伊索爾德的焦躁(Isolde’s Impatience)(第二幕前奏曲)

主導動機25:伊索爾德的焦躁,緊接著主導動機24:白晝之后4小節呈現,一個僅2小節的短小樂句,音區較低,但速度很快,幾乎是沒有停歇地一氣呵成。

譜例21

這個上行音階式序進的樂句(聲音質料),瓦格納用十分巧妙的手法,把減三和弦與減七和弦用分解的方式進行了結構鑲嵌(音響理式),f-b-d-f(減三分解和弦,見以上譜例?標示)與a-c-?e-?g(減七分解和弦,見以上譜例?標示)。

這使我想到了勃拉姆斯《第四交響曲》第一樂章呈示部主部主題。與勃拉姆斯主題結構比較,這個結構鑲嵌的范式,與勃拉姆斯《第四交響曲》第一樂章呈示部主部主題幾乎相同。

譜例22

勛伯格認為:勃拉姆斯《第四交響曲》的主要主題雖然也包含六度與八度,但如分析所示,它是建立在三度的連續上的。

譜例23

這里,依托勛伯格給出的三度連續范式,將我分析的分解和弦結構鑲嵌范式,通過方框分別標示出小三和弦與減七和弦以及小三和弦與小七和弦的構建關系。

譜例24

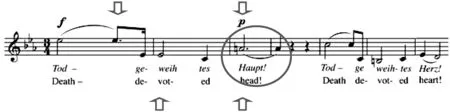

§主導動機12:死亡(Death)(第一幕第二場)

這個主導動機在劇中是頗有特性的一個音調,按常規寫法,八度跳進之后,一般會折返迂回,而這個音調在?e下行八度跳進之后繼續下行一個小三度達至主音c,然后,以大六度折返上行跳進到一個調外音a(當然,也可以認為是調內音,即c旋律小調中的Ⅵ級音a),而這個調外音a恰恰又是處在八度跳進?e高音與?e低音的正中間(?e↘a下行減五度,見以下譜例箭頭?標示,?e↗a上行增四度,見以下譜例箭頭?標示),驟然呈現出一種帶有恐懼感的死亡氛圍。

譜例25

主導動機12死亡的另一個特點,主要體現在和聲:這一動機的和聲特點是在歌詞的“頭”(德文Haupt)字處(伊索爾德:注定該死的頭顱!見以上譜例圓圈標示),突然插入了A大三和弦,即c小調升Ⅵ級上的大三和弦,關系很遠,大膽、新奇,運用這種突然變換的強烈和聲效果,表達伊索爾德內心同求一死的復雜心情。接著和聲又回至c小調Ⅵ級六和弦,最后是增六和弦至屬七和弦的半成進行,這也是主題動機的和聲進行,緊密地呼應。這一動機中的和聲,表明瓦格納不僅發展了功能性變和弦的應用,而且也創造了色彩性遠關系和弦獨立應用的前景。

譜例26

歸結起來,通過出乎意料的聲音修辭(長距離大幅度連續跳進之后折返調外音,并同時遠關系強力度插入調外和弦),以一個非常規的聲音結構驅動成就了一個有新奇性色彩的幾乎偏離調域的音響事件,進一步,彰顯出某種具恐懼感的死亡意象。

與此相應,有幾個相關因素值得注意:

1)主導動機12死亡之前,8小節緩緩上行的半音序進是一個重要的結構鋪墊:一方面是通過半音序進,進一步強化了音響結構的緊張度;另一方面是通過四組固定音型的趨高前行,構成一種有動力前傾的結構慣性,見譜例27中方框標示。

譜例27

2)與之形成結構對位的主導動機1:渴望在其半音序進過程中,有3次插入性對位(見譜例27中圓圈標示),分別處于第二次至第四次固定音型的后一樂節,不僅強化了聲音修辭的結構張力,而且,不乏某種表情性暗示,從而,增加了戲劇動作的結構張力,兩者整合一起,極大地強化了這樣一種瀕臨死亡的恐懼感。

3)主導動機12:死亡由兩個樂節構成,第二樂節是第一樂節的模進,基本音勢與之相近似,然而,與第一樂節下行八度跳進之后繼續下行達至主音c之后以大六度跳進折返上行達至調外音a不同,第二樂節雖然也是下行八度跳進之后繼續下行,卻是通過導音折返上行級進,以屬七和弦終止在歌詞的“心”(德文Herz)字處(伊索爾德:注定該死的心!見以下譜例圓圈標示),況且,所有音級又都在一個調域內,因此,呈現出相對平和的狀態,反過來,則更加凸顯了第一樂節的不諧和張力。另外,從聽感官事實而言,與第一樂節通過突然變換和聲所產生的一種帶有恐懼感的死亡意象不同,這里,似乎更多是呈現出一種內心的怨恨與憂傷,幾近哀莫大于心死的絕望情境。

譜例28

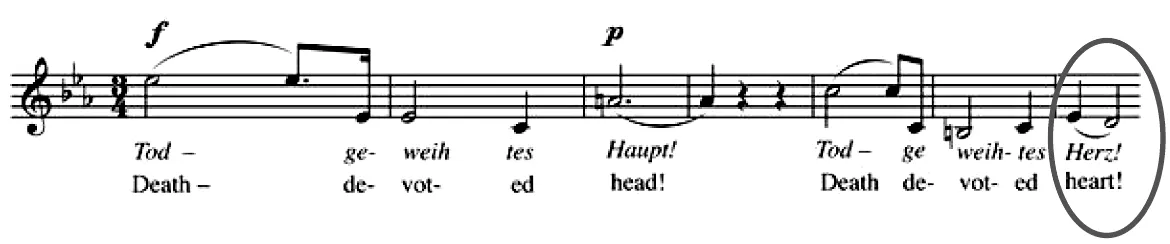

§主導動機34:拯救者之死(Death the Liberator)(第二幕第二場)

譜例29

這是通過特里斯坦歌唱呈現的一個激情澎湃的主導動機。歌詞:渴望走向神圣的黑夜,那永恒的,唯一真實的愛情的喜悅向他微笑。

在音響結構方面,最最顯著的音響特征,無疑,是遠距離下行跳進再折返近距離上行跳進;第一樂節:小七度音程下行跳進再折返減四度上行跳進;第二樂節:小七度音程下行跳進再折返小三度上行跳進?e↘f↗?a,見以上譜例圓圈標示。

從歌唱角度看,這一主導動機依托語言與情緒的程度相當明顯,由此可見,瓦格納有意解構詠嘆調與宣敘調界限的目的,是十分明確的。

因此,相當程度上可以說,這是一個極具瓦格納個性書寫的音響樣態。通過較大幅度的上下行來回跳進,使其曲折性結構成為特定音響敘事的特定聲音修辭:通過曲折性聲音驅動所成就的起伏性音響事件。

§主導動機39:愛之死(Liebestod)(第二幕第二場)

主導動機39:愛之死是《特里斯坦與伊索爾德》中最最核心的一個唱段,由男女主人公特里斯坦與伊索爾德一起,通過對唱、重唱呈現。

譜例30

就音響結構而言,整個唱段,由2個完整的樂句和若干個樂節及其變異與擴充構成。第1樂句由2個樂節構成,其結構形態并不復雜,起音至尾音就是一個純五度音程:?e↗?b(見譜例30箭頭?標示)。

然而,最最值得關注的是,通過短暫離調所形成的調性轉換,前者系?A大調,后者系?C大調,呈小三度音程關系,十分巧妙的是,這里的調性轉換是通過3個半音下行(?a↘g↘?g)得以實現的(見譜例30方框標示)。

第2樂句是第1樂句的嚴格模進,第1樂節由前1樂節延續而來的?C大調,起音至尾音同樣是一個倍增四度音程(相等于純五度音程),中間也是通過3個半音下行:?c↘?b↘a,轉換到D大調,同樣呈小三度(增二度)音程關系。

接下去,是2個與第1樂句前一樂節形態相仿的樂節模進,由D大調→F大調,兩者還是小三度音程關系。

再接下去,是2個與第1樂句后一樂節形態呈倒影的樂節模進,此刻,調性又輪回到了?A大調,并繼續沿著相似音程關系循環前行。

由此小三度循環輪回:?a-?c-d-f(疊合起來就是一個減七和弦),形成了一個依托小三度音程關系而建構的循環輪回調結構鏈:?A→?C→D→F→?A。

羅杰·斯克魯頓認為:主導動機39:愛之死是主導動機1:渴望的變異形態(見譜例31方框標示)。

譜例31

在此,值得進一步討論的問題是,羅杰·斯克魯頓所謂主導動機39:愛之死是主導動機1渴望的變異形態,毫無疑問,主要依據就在于上行跳進折返之后再半音級進下行,兩者的差別僅在于上行跳進的音程距離,主導動機39:愛之死是?e↗?a,純四度音程距離上行跳進;而主導動機1:渴望則是a↗f,小六度音程距離上行跳進。

除此之外,即是半音下行級進中的3音鏈,主導動機39:愛之死是?a↘g↘?g,接著,?g又成為下一個新的樂節的起點;而主導動機1:渴望則是,并以此作為該樂句的句讀。

再進一步,由此半音下行級進中的三音鏈,使我又想到了勃拉姆斯《第一交響曲》第一樂章引子以及呈示部引子中,作為結構引擎的,并極具展衍性驅動的,之所以是的核心結構力:半音上行三音鏈(見譜例32中箭頭?標示)。

譜例32

由此可見,同處于浪漫主義時期的瓦格納與勃拉姆斯,盡管藝術理念與審美取向極其相異,但在以上個例中,他們都是通過所謂的[半音三音鏈],對各自的音響結構進行了有效的建構。

表面上看,差別僅在于一上一下而已,勃拉姆斯上行半音序進,瓦格納下行半音序進。

但是,從聽感官事實而言,就是音調的集散與離合——

勃拉姆斯是通過半音序進特具的集合性,持續增加其結構驅動能量;

而瓦格納則更多是通過半音序進特具的離散性,不斷尋求其結構轉換機制。

簡單而言——

其動能:一個是通過集合性成就;一個是通過離散性實現。

其力場:一個是通過功能性推進;一個是通過色彩性鋪張。

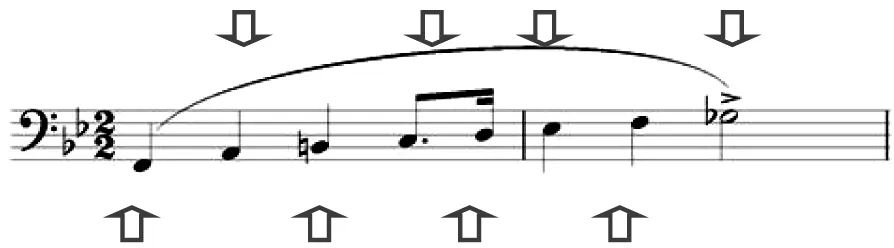

§主導動機52:牧羊人的悲歌(Shepherd’s Sad Song)(第三幕第一場)

顯然,這是一個典型的民間調子,至少,是以純民間曲調作為底本的一個音樂書寫。

譜例33

音樂在無伴奏的情況下,由英國管單獨奏出,長達四十余小節,大致為9+12+6+9+5的句讀,完全是散板式的呈現;在音色上,顯然有模仿民間吹管樂器的意圖,結合劇情,有明顯的蒼涼感,且悲情十足,不言而喻。

從音響結構形態上看,有幾點值得注意:

1)句式上長短不勻,包括三連音的大量運用,以增強其節奏動力;

2)在總體音響形態逐漸下行的過程中,有一個隱伏的全音或者半音下行序進(見譜例33中箭頭?標示);

3)頻繁通過半音變換音響色彩(見譜例33中圓圈標示);

4)以下行序進的全音或者半音為支點,形成的軸轉旋動(見譜例33中方框標示);

5)由此,建構起一個持續跌轉并下旋的聲音集群。

§主導動機56:愛的咒語(Love Curse)(第三幕第一場)

這是特里斯坦非常激越乃至沖動的一個唱句:“這可怕的藥酒,給我帶來的痛苦,是我自己——我自己,是我釀制了它!”

這里,聲樂聲部與器樂聲部及其變異形態交替呈現多次,并表現出管弦樂聲部特有的織體與色彩特性。與前述有關主導動機相似,這里,特里斯坦的歌唱,幾乎也已經不在調性音調中間,近乎聲調的極其夸張的呈現,除了有片段性的半音序進之外,由大幅度跳進所引發的感性印象,是十分顯著的,一定程度上,也可以說是一種失態情緒的聲音存在。

譜例34

約瑟夫·科爾曼的《作為戲劇的歌劇》認為:這個主導動機是特里斯坦對他自己罪孽的詛咒和清算。正如這個“回憶—詛咒”段落在每一方面都比以前一次更加深刻、更加堅定,在靈魂的更深處探尋,承擔責任,憧憬新生,接下去的“沉陷”也更加嚴肅。

另外,無論從聽感官事實,還是從音響結構范式,主導動機56:愛的咒語與主導動機12:死亡以及主導動機34:拯救者之死,都存在著一定程度的結構關聯:一下一上,以及不在調性的大幅度的音調跳進。

§主導動機59:共同死亡(Shared Death)(第三幕第二場)

這是特里斯坦死去之后不久,通過伊索爾德呈現的一個主導動機,其特定的音步與節律,宛如古典主義時期音樂中的葬禮進行曲范式。

譜例35

主導動機59:共同死亡與主導動機51:苦悶,之所以是苦澀的結構范式以及與聽感官事實類似,也有一種勻速退降、逐級下沉、穩定不足、游移有余的態勢,并由此而呈現的悲憫與哀傷。

譜例36

這里,有幾個可以關注的音響結構形態:

1)旋律聲部(即歌唱聲部)有一個勻速退降、逐級下沉的線條:g↘f↘?e(見譜例36箭頭?標示)。

2)和聲聲部(即器樂聲部)有一個與高音聲部錯開節奏的,也是勻速退降、逐級下沉的七和弦與之相隨,包括減七和弦與半減七和弦的轉位形態互為交替,以至于形成和聲聲部中全面的和弦結構下行半音序進(自上而下)(見譜例36箭頭?標示),進而,通過九和弦→半減七和弦→小三和弦→達至屬七和弦。

3)伊索爾德歌唱聲部,除了并行退降、下沉之外,有一個特別的音調結構很有趣:從?e音出發,通過分解的減七和弦下行,在半音轉換之后,又通過分解的小三和弦f↗?a↗c及其兩個經過音與輔助音?d-?f,重新回到其原點?e音,頗有瓦格納個性風采(見譜例36中方框標示)。

4)從曲調的橫向線條看,還可以將此組合為4個音型:g↘d↗f、f↘c↗?e、?e↘c(見譜例37中方框標示),其相互之間,除了第三組合與第四組合之間是一個半音轉換,前兩組都是同音連接(頂真格現象),并且,與前述相關音響結構形態類似,似乎也可以將它豎起來,形成四個有省略音的七和弦關系(g-d-f、f-c,與處于和聲聲部的減七和弦、半減七和弦形成互動。

譜例37

5)這個音調結構范式:自上而下——通過中介折返——再自下而上,與該劇中若干主導動機的音調結構范式非常相似,甚至于似乎有某種結構關聯性;從聽感官事實看,也有一定程度上的同構與完形;包括其主導動機命名,基本上也都跟悲情與夜晚相關聯。比對以下譜例:

譜例38

主導動機59:共同死亡

主導動機31:夜晚

主導動機37:愛的平靜

主導動機46:驚恐

主導動機51:苦悶

§調的集散與離合

由上述諸多個例可見該劇中諸多聲樂歌唱特征與器樂管弦樂書寫特征。

聲樂歌唱特征:包括大量非歌唱性歌唱與非音調性音調;器樂管弦樂書寫特征:節奏與織體,復調與主調,線條與色彩,多重形態交織與異質結構對位所形成的充滿動能并積聚力場的互動等。

對此,值得進一步討論的是——

在調性音樂時段,毫無疑問,以音高結構力為核心的整體結構模態占據主位。那么,作為核心結構力的音高,究竟是如何逐漸形成有藝術性并具美的形式的聲音線條呢?

一種可能:

語調音韻延長產生聲調,

聲調夸張離合起伏形成音調,

音調依托聲音結構邏輯給出曲調;

語調(依字發聲,因韻而聲)→

聲調(抑揚頓挫,輕重緩急)→

音調(依腔形聲,在聲調與音調之間有一個類腔詞關系或者類詞調關系的問題)→

曲調(音聲自主結構乃至自行驅動)。

別一種可能:

樂器音調的氤氳彌漫(由純律五度相生律十二平均律還原的自然泛音律),

器樂曲調的伸張鋪張擴張曲張(高低長短強弱厚薄明暗濃淡)。

以及進一步考慮——

緊致的語調,跌宕的聲調,哀怨的音調,悲沉的曲調;

和弦鑲嵌,動機展衍,固定樂思,主題變形,發展變異;

——相間并整合一體的結構關系。

除此之外,是否還會有腔調與情調乃至格調的進一步滋生,以形成具文采風騷的樂調(腔調→情調→格調)?

語調的產生,無疑,受制于文字的讀音,無論古今中外,但凡文字誦讀,都會產生相應的音韻與聲律,比如,漢語中的平仄與四聲就是這樣,然而,一旦將這樣一種音韻與聲律加以延長,并非完全有賴于文字讀音的聲調,就會產生。

接下來,聲調一旦再有所夸張,必然會導致其自身的離合起伏,再加上相應的抑揚頓挫與輕重緩急,便會呈現出一定的線性軌跡,此刻,對聲調文字的偏離愈益明顯,甚至于通過相應的吟哦,形成有特定趣味的音調。

進一步,音調在其自身的運動過程中,在穩定中變異,又通過變異尋求新的穩定,由此不斷地周而復始,逐漸建構起足以脫離文字語音制約的自身規則與相應的習得規訓,以至于依托聲音自身的結構邏輯給出一種完全有別于誦讀與吟哦的線性曲調。

最終,曲調的建構完全擺脫了文字語音的制約,僅有賴于其聲音形式自身的結構邏輯,由音高的絕對依存,繼而音長的相對控制,逐漸尋求與發掘音強與音色的聲音結構力,并且,通過音高、音長、音強、音色的多重整合,生成起具特定藝術屬性并有審美內涵的線性結構范式。

反過來講——

如果不按照音響結構的工藝法則,以及不經由抽象的純粹的形式語言規訓進行建構,作為形式語言的曲調,則就會退回到僅僅有賴于原始美學規范想像組織起來的,不假思索、脫口而出的音調。

如果這種僅僅有賴于原始美學規范想像組織起來的,不假思索、脫口而出的音調,一旦又處在類似于沒有旋律與不在調性的語境之中,并出現離心走形現象,則就會退回到僅僅憑借自然條件發響的聲調。

如果這種僅僅憑借自然條件發響的聲調,進一步降低收縮乃至于遲滯停息自身的發響動能,并因此而喪失相應的力場,則就會徹底退回到僅僅依托文字讀音的語調。

整體驅動:音樂戲劇

這一部分主要內容為——

通過對瓦格納相關音樂戲劇理念的闡述,集中討論音樂戲劇一體統領下的諸多關系網,以及基于原始美學規范想像組織起來的、經由抽象的純粹的形式語言規范的、通過音樂書寫給出的曲調。并針對其整體藝術作品理念,討論瓦格納音樂戲劇創作中的建構與解構關系。再圍繞瓦格納音樂戲劇作品中的相關特性,討論諸多關系之間的互存互動與相屬相生關系,乃至于一體自動的可能性。

瓦格納:《特里斯坦與伊索爾德》的戲劇動作——

第一幕第一場:遠離故鄉,怨恨渡海;

第一幕第二場:死亡陰影,屈辱求見;

第一幕第三場:回憶,魔藥;

第一幕第四場:贖罪,寬恕;

第一幕第五場:愛藥,神魂顛倒;

第一幕戲劇動作:喝藥,吃錯藥。

第二幕第一場:情欲燃燒,熄滅火把;

第二幕第二場:甜蜜幽會,欣喜若狂;

第二幕第三場:欺騙,背叛;

第二幕戲劇動作:狂喜,不計后果地愛。

第三幕第一場:苦悶,迷狂;

第三幕第二場:死亡,絕望;

第三幕第三場:恍然大悟,成全;

第三幕戲劇動作:赴死,義無反顧地背負原罪在持續不斷的患難并不至于羞恥的盼望中宿命。

由此,全劇戲劇動作:

從喝藥、吃錯藥,

到狂喜、不計后果地愛,

再到赴死,義無反顧地背負原罪在持續不斷的患難并不至于羞恥的盼望中宿命。

其至上的戲劇動作,實際上,只有一個:

愛之死。

總體而言,我的看法:所謂音樂戲劇——

一,不是音樂為主戲劇為輔或者戲劇為主音樂為輔的結構范式;

二,不是音樂+戲劇的整合關系;

三,必須是音樂戲劇的整一性存在。

分立而言——

戲劇的關鍵問題是:由諸多戲劇動作構成的文學情節,是否合乎并滿足其整一性?

音樂的關鍵問題是:由諸多聲音修辭構成的音響敘事,是否合乎并滿足其自體性?

于是,就音樂戲劇的整一性存在而言,一個關鍵的問題就是:

文學情節與戲劇動作和音響敘事與聲音修辭又是如何互存互動的?

以至于形成其彼此關聯的相屬,甚至于實現其互為依存的相生。

關于瓦格納樂劇形式問題,卡爾·達爾豪斯在《絕對音樂觀念》中引述霍津斯基所區分的三個發展階段或者是三種音樂類型:絕對器樂音樂的建筑性形式;傳統歌劇淪于混成集錦的墮落形式;以及瓦格納樂劇的形式,與絕對音樂一樣具有自身內在的統一性,但不再建基于建筑性原則。……瓦格納的追求絕非局限于讓音樂表現服從于戲劇詩人的藝術意圖,而是將參與整體藝術作品的音樂藝術從過時僵死的趣味束縛中解放出來(器樂音樂早已克服了這種趣味),自由地發展一種更具統一性的音樂形式。

§終曲:愛之死(Liebestod)(第三幕第三場)

終曲是以伊索爾德為主體的獨立場景,相當意義上說,也是瓦格納樂劇《特里斯坦與伊索爾德》全劇的終場,而且,是該劇核心主題的最后呈現。

音樂戲劇終場(Finale)是18世紀以來西方歌劇逐漸形成的一個特別結構,甚至于隨著歷史進程的推移,由此而成為一個類固定程式的結構概念。那么,它究竟是屬于歌劇中的戲劇終場?還是屬于歌劇中的音樂終場?或者是音樂終曲?這是一個問題。

終場在一部歌劇中,除戲劇音樂主體部分,如重唱、詠嘆調外,在終場這一時間結構點上,往往有緊湊有效的音樂風格、多層次的戲劇性動作和復雜的人物表達。終場在歌劇中,不僅僅只是發揮某種集成其他結構之功能,應該說,自一開始,它就逐漸有了具獨立自足性的結構意義。依此關聯瓦格納樂劇《特里斯坦與伊索爾德》終曲愛之死這一重要段落,既不是未完成戲劇動作的一個補充終止,也不是僅僅具重復性的結構集成,實實在在,是一個必須如是設置的自主結構,并由此自重去負荷與承載整個音樂戲劇的核心主題。

查爾斯·羅森在談及莫扎特歌劇終場時說:“莫扎特的終場由分離的分曲構成,但大多數分曲彼此間都首尾相接,作曲家希望它們被聽成是一個整體單位。……終場中的形式感與交響曲和室內樂的終曲的形式感非常類似。”

約瑟夫·科爾曼在談及莫扎特歌劇終場時說:“在歌劇和交響曲中,有機統一似乎不僅僅是由于使用了同一個調性或同一種風格。這種統一也并非是某種主題綜合的產物……對于莫扎特,終場的關鍵是一種極其微妙的情緒轉換。雖然終場中層出不窮的多樣動作并不要求(也不具備)像單一場景中那樣的聚合連貫性,但終場的組合必須給人以平衡和必然如此的感覺。”

依羅森與科爾曼所言,如果終場被聽成是一個整體單位,如果終場的組合必須給人以平衡和必然如此,那么,瓦格納樂劇《特里斯坦與伊索爾德》終曲愛之死,就只能這樣去成就一個之所以是的自主結構。

這里,無疑將牽扯到音樂戲劇的整一性結構問題。

于潤洋的《歌劇〈特里斯坦與伊索爾德〉前奏曲與終曲的音樂學分析》認為:“《終曲》同《前奏曲》一樣,在整體上也是采取拱型結構的原則。《終曲》的前一部分從微弱、幽暗的音樂開始,曲曲折折一直發展到后一部分的壯麗的高潮,最后又逐漸進入寧靜和虛無的境界。但二者間也有不同。《前奏曲》中大起大落,從頂峰一瞬間跌入低谷;而《終曲》的高潮卻是一步步地、層次分明地減弱下來,直到在隱約中消失。瓦格納把《終曲》的尾聲拖得很長,其藝術構思的意圖是明顯的:要獲得一種平衡感。波瀾起伏的、長達四個小時的歌劇,如果沒有這樣一個尾聲,在藝術結構和心理感受上都將失去平衡,壓不住陣腳。這樣,從前奏曲和終曲的總體來看,由歌劇的一始一終構成的兩個拱型結構聯結在一起,又構成了一個更加宏偉的拱型音響建筑。其間,高潮迭起,跌宕起伏,一幅波瀾壯闊的音樂圖景展現在聽者的想象和心靈面前。”

約瑟夫·科爾曼的《作為戲劇的歌劇》則認為:“《特里斯坦與伊索爾德》中最受強調的形式支柱是收尾段,伊索爾德所謂的‘情死’。……總譜最后的八十多個小節緊扣原譜地重復了第二幕愛情二重唱的高潮段,當然采用了新的歌詞,以及一個對伊索爾德而言并不十分重要的新的音樂對位。但是,在這里,消除了愛情二重唱結尾時強行進入的阻礙終止……在這里,消除了所有瘋狂的渴望,消除了所有讓批評家憤恨不已的性愛情欲。原先渴望在‘白晝’的世俗世界中體驗愛情,現在這個錯誤的努力被轉型、被升華,凈化為消逝的、純粹的神秘接受,死亡中的合一。最后,連續不斷的狂潮、轉變、更新、阻斷及渴求統統平息下來,長時間被回避的終止以前所未有的深長意味終于在B大調上到來。事實上,瓦格納常用的、具有刺激性的套路手法——回避明白肯定的和聲解決——在《特里斯坦與伊索爾德》這部描寫渴望的痛苦以及痛苦的轉化的戲劇中,找到了其真正的象征家園。最后的解決堪稱無與倫比,音樂的偉大結構力量進一步規定了瓦格納的終極意念。……《特里斯坦與伊索爾德》構成了一個嚴格的、交響性的、貝多芬式的、純音樂的統一體……《特里斯坦與伊索爾德》最偉大的一點是,瓦格納迫使自己將他的戲劇集中于人物的靈魂,并煞費苦心地在‘迷狂’場景和它的反思場景(伊索爾德的“情死”)將一切都體現在人物的腦海里。……音樂在最需要它的時刻不負眾望。特里斯坦的皈依和伊索爾德富于象征意味的死亡規定了瓦格納清晰、強烈的神秘意念,同時將這部戲劇完美地融匯成一體。只有像瓦格納這樣強烈兇猛的意念才能為他的冗長正名,才能避免造作的傷感,才能將如此豐富枝蔓的細節置于中心戲劇觀念的統帥之下。”

終曲愛之死作為瓦格納樂劇《特里斯坦與伊索爾德》全劇的終場,其音樂結構基本上是第二幕第二場大部分主導動機39、41、42、43的復現。但是,此刻的戲劇動作顯然已經完全轉換,其基本旨意,可以以伊索爾德的最后部分唱詞作為參照:

…………

在甜蜜的香氣中

斷氣?

在這浪濤洶涌的聲音中,

在這響亮的聲音中,

在世人呼吸的

巨大氣浪中——

淹死,

不知不覺地

使極大的歡樂

終曲:愛之死之主導動機呈現位序:

主導動機39:愛之死(M1-18)→

主導動機41、39:迷醉狂喜與愛之死(M19-43)→

主導動機42:充滿激情的狂喜(M44-45)→

主導動機43:無休止的欲望(M46-60)→

主導動機60:最后的慰藉(M61-74)→

主導動機2:欲望(M75-76)→

尾聲(M77-79)

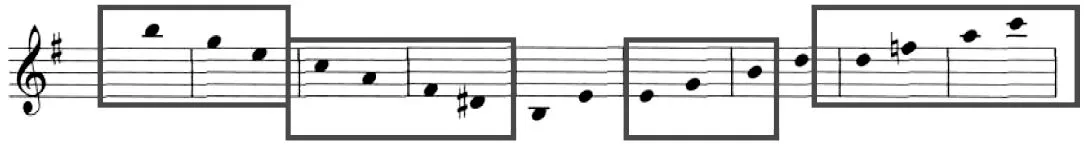

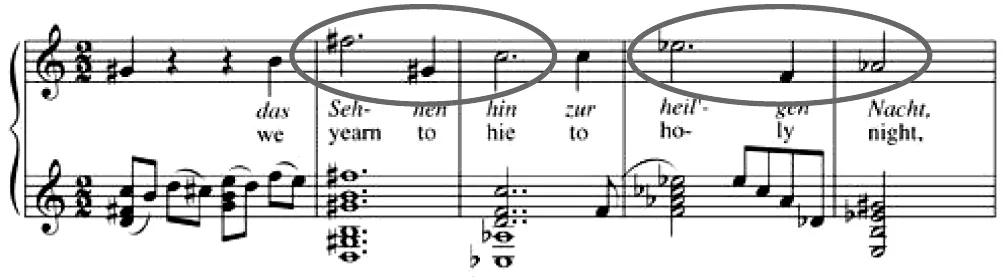

這里,值得特別提出的是主導動機43:無休止的欲望,這是一條極具瓦格納個性化書寫的聲線,或者說,這是一條極具瓦格納個性化書寫的迂回曲折反復拉抻的線條。

對此,于潤洋先生有專門的闡述:“《終曲》中最精彩的,也是瓦格納音樂中一個非常著名的段落是后一部分中將音樂推至樂曲最高峰的那個過程。瓦格納在小提琴聲部的高音區以一個短小的音型和半音、全音向上方級進的方式一步步向頂峰挺進。只有一個八度的距離,音樂卻經歷了一個漫長的路程,長達14個小節。這個漫長的上行音流的下面,是一個反向、下行的低聲部,聲音向兩極擴展,中間距離愈拉愈大,形成一個寬闊的音響空間。瓦格納在這個空間中填充了渾厚的管弦樂音響,氣勢恢宏。這段音樂的和聲功能關系并不復雜,但是由于上下方反向的線條進行,造成了一系列和聲外音,產生了豐富多彩的和聲音響。這便進一步加強了音樂的內在張力,在將音樂推向高潮的過程中,起到了強大的推波助瀾的作用”

譜例39

這個段落見以上譜例括弧起止,從外端輪廓來說,有上下行兩個音流。

這里,這條聲線(主導動機43:無休止的欲望),足足持續了15小節(M46-60)(而在第二幕第二場,其長度更是達到了29小節),之后,即進入主導動機60:最后的慰藉。

整體而言,主導動機42:充滿激情的狂喜與主導動機43:無休止的欲望,可以看作是一個集合體,或者說,是進入到終曲高潮之后,進一步,通過一個超長時段的動能積聚與力場蘊醞,以達至終曲最高潮的音響結構過程。

受啟發于相關研究中的特里斯坦和弦命名,我以為,也不妨把這樣一條迂回曲折反復拉抻的局部起伏總體趨高的極具瓦格納個性化書寫的聲線稱之為:伊索爾德旋律或者伊索爾德曲調。誠然,如是命名,也與該劇終曲《愛之死》(Liebestod)中,伊索爾德大義凜然從容赴死的戲劇動作和合一體。

其音響敘事:一種迂回曲折并不斷情緒性升華的句式;

其聲音修辭:一種反復拉抻并持續結構性張力的音勢;

與之相隨的伊索爾德歌唱,則基本上都是一些類嘆息的句式與不斷有音勢提升的音調,氣息頻繁急促,氣勢愈益強勁,氣焰逐漸囂張,氣象持續氤氳。

從工藝技術的角度看,之所以成就這一音響敘事(超長線條)的依托,主要是五個有結構驅動的聲音修辭:

1)半音是這個線條逐漸趨高的基本依托。

注意,這里有大小兩個臺階。

這里一共11個音,前6音都是半音上行序進;

小的臺階:是有重復的自下而上——

——以及最后有進有退一氣呵成直達至高頂點。

2)重復是這個線條迂回拉抻的基本依托。這里的句式,往往是上去之后下來再上去,一般至少重復2次以上,有時,還通過三連音增加動能,既有迂回之拉力,又有匯集之聚力。

3)三連音是這個線條勻速插位的基本依托。在四分音符為基本音級單位的前提下,有目的地鑲嵌三連音,以增強某種推力。

4)切分是這個線條持續轉換的基本依托。這里的切分,一般置于半音上行序進中的相對穩定音(即前面提到的大的臺階上的至高音),這個音的延長,除了有強調的意思之外,不容忽視其通過消解節拍尋求連貫的意圖。

5)展衍是這個線條無盡延伸的基本依托。這里的展衍,一方面,是基于一個基本材料,通過展衍得以驅動;再一方面,是在展開過程中不斷有所衍生,以至于在僅僅一個八度的音高空間之中,通過迂回曲折反復拉抻,獲得了15小節乃至于29小節的音長時間。

進一步可以考慮的是,這條極具瓦格納個性化書寫的特性聲線的結構問題:

這應該是一種有別于不假思索、脫口而出的音調,而是基于原始美學規范想像組織起來的,經由抽象的純粹的形式語言規訓的,通過音樂書寫給出的曲調。

僅就抽象的純粹的形式語言而言,這里,須經由兩度換形——

一度換形是成就抽象的形式語言,即去聲音表達他者的功能性,以形成其自主結構;或者說,通過轉換成全一種有別于模仿他者的自主語言。

二度換形是成就純粹的形式語言,進一步表明聲音結構自身驅動形成的新常態;或者說,通過生成成熟一種有別于感嘆自我的自生語言。

由此,形式即通過轉換與生成成就一種有別于情感表現的自在語言;又作為情感的聲音存在,即有藝術屬性并具審美質性的音樂之所以是的自有、原在、本是。

返回終曲《愛之死》,從主導動機39:愛之死開始,中間經過主導動機40:驚人之聲動機、主導動機41:迷醉狂喜與主導動機42:充滿激情的狂喜,至主導動機43:無休止的欲望,包括第三幕第三場終曲的主導動機60:最后的慰藉,是一個不可分割的整體。

這幾個主導動機,加上之前已經呈現的主導動機,彼此銜接,相互貫串,獨自擴充,復合展衍,構成了一個依托各種結構因素、方式以及相應依據所實現的聲音銜接與疊置,通過有結構驅動的聲音所成就的音響事件。也就是,通過不同主導動機逐一呈現的,有結構驅動的聲音修辭,去成就一個有文學情節依托,與戲劇動作相應,并哲學指向極其明確的音響敘事。

于是,終曲《愛之死》最后的聲音,再次定格在該劇第一幕前奏曲始端的主導動機2:欲望(M75-76)所建構的特里斯坦和弦上(見譜例40方框標示),并以此封底。

如是設置,就像是一個巨大的囊括與包裹全劇的結構弧,作為整個音樂戲劇始端與終端的邊界。

道成肉身——在音樂中,至高無上的意義,必須經由聲音而呈現;或者,音樂就是至高無上意義的聲音存在。

邏各斯中心主義→語音中心主義——邏各斯(logos)之所以退出中心,就在于它極端理性;語音(phono)之所以成為中心,就在于它復原感性。因此,所謂邏各斯中心主義向語音中心主義位移,其實質就是:由相對約定、模糊、虛幻、抽象的邏各斯,逐漸趨向于絕對確定、清晰、實在、具象的語音。

與此相應,在藝術的終極語音中間,是不是也有一種——

不由自主的自有存在,

與生俱有的總有存在,

始終如一的永有存在,

獨一無二的僅有存在,

之所以是的本有存在,

——一種以其存在自身以及應該這樣存在的名義存在著的存在。

終曲《愛之死》,在眾聲喧嘩之中獨聞天籟地籟人籟之后的神籟……就是這樣一種:

無緣無故的自有,

無中生有的原在,

無須承諾的本是。

至此,瓦格納樂劇《特里斯坦與伊索爾德》的終極語音:

愛之死

由此呈現——

譜例40

結 語

瓦格納音樂戲劇的五個音響結構力與感性結構力——

1)主導動機的結構驅動,

2)無終旋律的和聲調性依據,

3)半音技法的類別趨勢,

4)聲樂與器樂融通成體,

5)音樂戲劇理想是否并如何實現?

瓦格納音樂戲劇的五個解構,即通過重構去解構——

1)主導動機解構曲體形式,依托集成曲式;

2)無終旋律解構結構呼吸,依托屬七和弦;

3)半音技法解構調性中心,成就無調中心;

4)聲樂器樂拆解體裁類別,成就離心走形;

5)音樂戲劇拆解藝術邊界,成就整體藝術。

進一步,歸納五者各自之間彼此關聯的相屬關系——

主體推動→曲體流動;

形體移動→端體浮動;

斜體倚動→聯體滾動;

異體互動→合體涌動;

整體驅動→一體自動。

再進一步,整合五者之間互為依存的相生關系——

1)流動:主導動機作為有結構意義(橫向銜接與縱向疊置)的獨立結構;

2)浮動:主導動機之所以能夠不斷驅動的結構依據在無終旋律;

3)滾動:無終旋律之所以能夠始終處于漂浮動蕩狀態的工藝環扣在半音技法;

4)互動:加之聲樂與器樂不分主次的互動;

5)驅動:以及音樂與戲劇彼此關聯的相屬。

由此,成全與圓滿瓦格納之所以是的整體藝術作品(Gesamtkunstwerk,別譯:總體藝術作品、綜合藝術作品)。

然后,由此主體,進一步關聯或者牽扯:動能力場、同構完形、心理能量、意志表象、音樂學分析等。

最終,由此情感—意志—命運,作如是定位:

通過悲情意向所成就的一種悲劇意象,

并進一步彰顯出來的原罪意境,

以至于定位盼望不至于羞恥的宿命境界。

白晝黑夜,

向死而生,

終極語音:

愛之死。

凡物皆歸回其應許之地。

注釋:

①本文為2019年7月17日在上海音樂學院主辦,上海音樂學院科研處、中國當代音樂研究與發展中心承辦的“國家藝術基金2019年度藝術人才培養資助項目‘歌劇理論評論人才培養’”中的演講錄。

②[美]威廉·W.奧斯汀:《達爾豪斯〈音樂美學觀念史引論〉英譯者前言》,[德]達爾豪斯,卡爾:《音樂美學觀念史引論》(Carl Dahlhaus:Musik?sthetik,Laaber-Verlag,1986),楊燕迪根據[美]威廉·W.奧斯汀(William W.Austin)英譯本《音樂美學》(Esthetics of Music)(劍橋大學出版社,1982)譯出,上海音樂學院出版社,2006,第6頁。

③陳寅恪:《讀哀江南賦》,原載1941年昆明清華學報第13卷第1期,收入陳寅恪集:《金明館叢稿初編》,生活·讀書·新知三聯書店,2001,第234頁。

④陳寅恪集:《柳如是別傳》上冊,生活·讀書·新知三聯書店,2001,第7頁。

⑤這里依據相關研究文本列出主導動機進行匯總整合,共計60個主導動機;依據者分別為:羅杰·斯克魯頓:《獻身死亡的心:瓦格納特里斯坦與伊索爾德的性與神圣》,全劇主導動機共列出46個;瑪麗·高菲特:《主導動機的論題:理查德·瓦格納〈特里斯坦與伊索爾德〉》,全劇主導動機共列出32個;F.考德:《理查德·瓦格納樂劇〈特里斯坦與伊索爾德〉分析》,全劇主導動機共列出26個;曲銳:《瓦格納〈特里斯坦與伊索爾德〉音樂戲劇結構研究》,全劇主導動機共列出46個;以及網絡數據所列出的44個主導動機。

⑥根據慣用標記,M即measure,指小節。該劇的第一幕前奏曲與第三幕終曲,在西方音樂會上,常常以獨立的管弦樂隊器樂作品呈現,故,這里除了依戲劇樣式標示具體場景之外,再標示小節;第一幕前奏曲之后的譜例,就不再標示小節。

⑦[德]理夏德·瓦格納:《瓦格納論音樂》(Wagner on Music),廖輔叔根據德國萊比錫出版的,朱理烏斯·卡普編纂的《瓦格納文集》譯出,上海音樂出版社,2002,第463頁。

⑧轉引自陳鴻鐸:《試論瓦格納的“無終旋律”》中的有關敘事,載《星海音樂學院學報》,2013年第2期,第2頁。

⑨參見嚴逸澄:《作為結構方式的無終旋律芻議并及瓦格納音樂結構觀探討——以四聯劇〈指環〉的兩幕場景為對象》中的有關敘事,載《樂府新聲》,2013年第4期,第18頁。

⑩[德]阿圖爾·叔本華:《作為意志和表象的世界》(Arthur Schopenhauer:Die Welt als Wille und Vorstellung),載[德]費利克斯·瑪麗亞·伽茨選編:《德奧名人論音樂和音樂美——從康德和早期浪漫派時期到20世紀20年代末的德國音樂美學資料集》(該書原名:《音樂美學的主要流派》)(Felix Maria Gatz:Musik?sthetik in ihren Hauptrichtungen),金經言根據德國斯圖加特費迪南·恩克出版社(Verlag von Ferdinand Enke,Stuttgart)1929年版譯出,人民音樂出版社,2015,第234頁。