論宜興均陶“金蟾獻瑞”的傳統工藝和吉祥寓意

李 倩

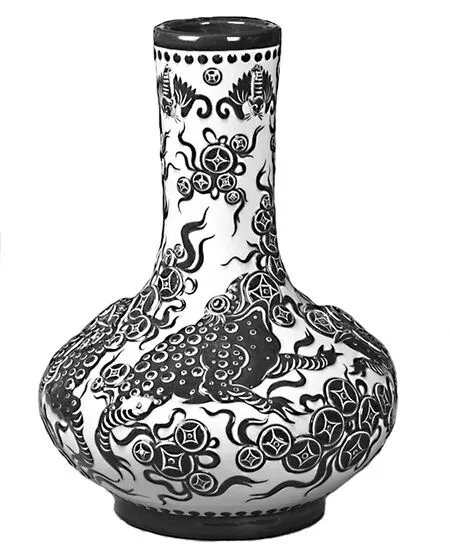

圖1 金蟾獻瑞

藝術沒有國界,越是民族的就越是世界的。宜興這一小小的江南小城,卻由于獨特的地理位置和深厚的人文底蘊,孕育了獨具地方特色的陶瓷文化。無論是被稱作“陶祖”的范蠡公和美女西施的美好傳說,還是宋代大文豪蘇東坡關于宜興的歷史故事,都帶有著宜興厚重的地域特征,都和紫砂藝術有著千絲萬縷的、割不斷的聯系。現在伴隨著“紫砂熱”而來的是,宜興其他的陶瓷藝術也受到了極大的關注,作為陶都宜興的“五朵金花”之一的均陶,沿襲了秦漢、唐宋時期宜興釉陶的影響下一路走來,也是歷經上千年的藝術創造,獲得了“名陶名器,天下無類”的超高贊譽。如今,依然秀麗多姿、風韻獨具,受到廣大人群的關注和喜愛。

宜興均陶,其實有著如紫砂一樣的榮耀聲譽和光輝歷史。據考證,早在宋代的時候,宜興丁蜀鎮西南的均山附近一帶,考古發現了許多燒制釉陶的陶瓷窯群,考古學家把它們稱之為均陶,又叫宜均。到了明代的時候,宜興歐子明燒制的均陶陶藝器款式多樣,并且有著絢麗多彩的釉色,在中國陶瓷藝術之林中獨樹一幟,其產品遠銷海外,在日本有著極高的聲譽,終于在清朝雍正年間開始進入皇宮。清代乾隆時期,丁山本地窯戶葛明祥、葛源祥兄弟在繼承“歐窯”傳統特色的基礎上不斷推陳出新,器型配以堆花圖案和均釉裝飾,呈現出“夕陽紫翠忽成嵐”的雅韻,世人稱之為“葛窯”,產品不僅在國內反響強烈,而且暢銷于日本、東南亞及歐美等國。

宜興均陶依托丁山本地的陶土資源,在成形的技法上面運用了和紫砂壺成形有些類似的泥條盤筑手法,或者泥片鑲接技術,這樣的技法保證了坯體致密性強,避免以后使用過程中的滲漏,使得質量更加穩定,形制更加美觀。在器型上面施以堆花的裝飾手段,把手指尖當作筆,以陶器的缸胎為紙,以陶土泥為墨,巧妙地將指法與不同顏色的泥料融合為一體,題材有游龍戲鳳、五谷豐登、仙鶴祥云等等。這件宜興均陶“金蟾獻瑞”作品(見圖1),其題材來源也是傳統的民間吉祥故事,上面的金蟾造型雖然經過夸張的手法演繹,但是皮膚、爪子等部的處理依然細致入微,錢幣的設計也是靈動活潑,畫面頂部還有傳統祥瑞蝙蝠的裝飾。器型的設計則采用了清代比較流行的一種傳統瓶式,扁圓的腹部端莊穩重,頸部收緊粗長,白色的瓶體和藍色的釉彩層次鮮明,結合“金蟾獻瑞”的堆繪裝飾,使得整器在自然質樸之中透露出雋永優雅之美感,給人以吉祥如意的美好祝福。

瓶體運用了傳統的堆花工藝,其紋飾也是經過周密的計劃和設計,把大致的繪畫內容和結構描繪于坯體,然后使用大拇指和腕力的結合來把整體的畫面堆繪于上面。在這一過程中謹慎地采取輕重相宜、剛柔結合的方法,用力過重會戳穿坯體,或者使局部坯體癟下一塊,造成坯體的損壞;用力過輕會使色泥堆積沒有厚實之感,同時在坯體干燥收縮以后容易造成脫落。把整體的形態堆塑好以后,再輔以竹刀等一些其他專用工具,把每一處小細節都精心地修整好,施上釉彩,待干燥后經過1220℃左右的高溫燒制,這件作品終于呈現在我們面前。金蟾是傳說中能吞吐金錢的靈物,在中國民間一直流傳著劉海戲金蟾的故事,有著“劉海戲金蟾,步步釣金錢”的諺語。再后來由劉海戲金蟾逐漸演變為釣金蟾,由開始的蟾蜍崇拜融合進了獲取金錢、財源旺盛的寓意,劉海遂成為一位財神。這位財神爺以其特殊的本領給人們帶來金錢,他千方百計地釣金蟾,金蟾則吐出金錢,金錢又被源源不絕地撒布到人間。這也是我們中國人在想象中以一種輕松愉快的方式獲取金錢和把財富播散開來的方式,是我們在日常的辛勤勞作之后,蘊藏著民間樸素的金錢觀和對于美好生活的向往和期盼。

宜興均陶在歷史的大浪淘沙之中沒有失傳消失,形成了古樸優雅、別具特色、獨步天下的陶瓷藝術風格。宜興均陶工藝堆花的題材選擇大多數來源于普通百姓耳熟能詳的題材,深入挖掘中國傳統文化和民間故事中人們喜聞樂見的裝飾,具有很強的民間活力和市場潛力。隨著社會的發展和生活水平的提高,人們的審美能力日漸增強,藝術欣賞水平也逐漸提升,宜興的均陶創作藝人們也在繼承傳統的基礎上積極創新,緊緊跟隨時代潮流,貼近市場、貼近消費者,創作了許多新的題材來滿足人們的需求,從而把宜興均陶這一獨特的傳統工藝更好地傳承下來,發揚光大。