網絡知識社群中專業知識獲取的比較研究

馬嘉 宋健

【摘 要】利用網絡知識社群獲取專業知識已經成為當代大學生重要的學習方式之一。本文通過問卷調查數據分析得出網絡知識社群對大學生專業知識增長具有積極作用、對知識類直播社群有較高忠誠度、更關注網絡知識社群中知識的有用性、知識社群內部交互性較差等結論。若要切實發揮網絡知識社群的功能,還必須進一步提高其知識傳播的有效性。

【關鍵詞】網絡知識社群 ? 專業知識 ? ?有用性 ? ?忠誠度 ? 有效性

網絡社群是具有相近興趣愛好和情感共鳴的人們組成的特殊關系網絡,突破了以往基于血緣、地緣和業緣的群體組織方式,人們彼此交流溝通、分享信息與知識,使社區和社群的含義變得趨同,更使人的自由連接和興趣聚合變得簡單。

移動互聯時代,各種知識社群打破知識壁壘,為大學生專業知識的增長提供了新的渠道。2020年隨著新冠肺炎疫情暴發,高校貫徹“停課不停學”的原則,要求通過網絡授課的方式開始春季學期的教學工作。在知識內容不變的情況下,授課方式由原先的線下變為了線上。網絡社群在橫向上拓寬了弱關系網絡,縱向上加強了強關系網絡,使線上互動和線下生活融為一體,社群功能得到延伸,社群價值得到放大。

一、網絡知識社群的使用情況調查

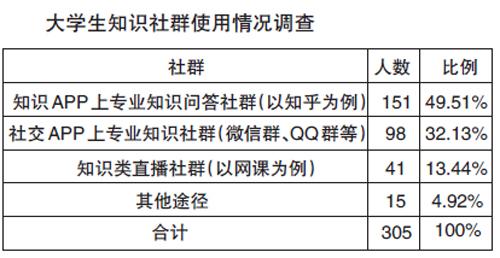

本研究以浙江省在校大學生為受訪群體,在線收發有效問卷305份。問卷涉及4個獲取知識的不同途徑,通過網絡途徑有3個,即知識APP上專業知識問答社群(以知乎為例)、社交APP上的專業知識社群(微信群、QQ群等)、知識類直播社群(以網絡授課為例)。知乎屬于社會化專業知識問答網站;微信群、QQ群等是多人聊天交流室,創建后可邀請有共同興趣愛好或知識需求的人到一個群;網課是通過在線收看視頻直播、錄播內容進行學習的方式,這三種途徑都是信息時代催生的獲取專業知識的新方式。

調查顯示,近半數的大學生主要選擇參與“知識APP上專業知識問答社群”學習,32.13%的大學生選擇“社交APP上的專業知識社群”為主,13.44%的大學生以參與“知識類直播”為主,詳見附表。

大學生知識社群使用情況調查

1.專業知識問答社群“知乎”的使用情況。調查中發現,使用“知乎”的大學生中43.05%的人參與過1-2個有關專業知識話題的討論;21.85%的人參與了2-5個話題討論;23.84%的人僅參與到一個話題的討論;參與5個以上專業知識話題討論的僅占11.26%。從知識社群的有用性來看,認為運用“知乎”對專業知識增長有積極作用的占75.5%;認為沒有作用的占5.3%;剩余19.2%的人不知道是否對其專業知識增長有積極作用。

就自身專業知識體系的構建而言,6.62%的人認為幫助非常大;35.1%的人認為幫助比較大;53.64%的人認為幫助一般;3.98%的人認為幫助不大;有0.66%的人認為沒有任何幫助。從忠誠度來看,在專業知識問答社群中知識訴求獲得滿足后,一直持續關注的占27.15%;不再關注的占21.85%;繼續關注兩到三天的最多,占41.72%;關注一星期以上的占9.27%。總體來看,認為知乎對于獲取專業知識的有效性在30%至70%之間的是大多數,占比70.2%。

2.知識類直播社群“網課”的使用情況。調查中發現,大學生對于互動性比較強的“網課”更感興趣。參與3-4個互動型專業知識網課(非校內課程)的超過半數即56.1%;參與1-2個網課的有31.71%;7.31%的人參與3個以上網課;只有4.88%的人僅參與1個互動型專業知識網課。從有用性來看,85.37%大學生認為知識類直播社群對專業知識增長有積極作用。在網課中信息交互的有用性調查中,43.9%的人認為可以在話題討論中各取所需;24.39%的人認為所授專業知識內容比成員互動內容更有用;17.07%的人能夠實現對等的知識交互;9.76%的人認為互動內容比所授本身更有用。

從忠誠度來看,“當課程進行到一半或專業知識需求已經得到滿足”時,41.56%的人選擇繼續觀看但是注意力下降,26.84%的人會保持專注繼續觀看,29.27%的人會進行選擇性的觀看,僅有2.33%的人選擇下線退出登錄。

3.社交媒體專業知識社群使用情況。調查中發現,大學生在QQ和微信中加入了1-5個專業知識社群的人數最多,有75.51%。從內容的有用性來看,64.29%的人認為可以在話題討論中各取所需;13.27%的人認為無關內容過多,干擾有效知識信息;有7.14%的人認為自己分享的知識內容更有用;同樣有7.14%的人認為別人分享的內容更有用;認為通過群聊能夠實現對等知識交互的占5.1%;有3.06%的人認為內容無價值最終會變為罵戰。身處社交媒體專業知識社群,73.47%的人認為對專業知識的增長有積極作用;9.18%的人認為身處社交媒體上的專業知識社群對專業知識增長沒有作用;17.35%的人不知道是否對其專業知識增長有積極作用。

從忠誠度來看,在社交媒體上的專業知識社群,當知識需求得到解決后,55.1%的人會一直持續關注;29.59%的人會繼續關注兩到三天;9.18%的人會繼續關注一星期以上;6.12%的人會退群不再關注。

二、大學生利用網絡知識社群獲取專業知識的特征

1.網絡知識社群對大學生專業知識增長有積極作用。上述數據顯示,多數人都認為通過網絡知識社群學習有利于其專業知識的增長,能夠為其知識增長提供幫助。三種不同類型的網絡知識社群調查對象中,均有超過半數的人認為,通過專業知識社群中成員的互動能夠獲得自身所需知識:通過成員互動的話題討論可以做到各取所需的社群第一位的是“知乎”,有84.77%;微信群、QQ群排在第二位,占68.29%;網課因互動少而排在最后,但也有64.29%。

使用與滿足理論強調,受眾在面對大眾傳播時并不是被動的,實際上受眾總是主動地選擇自己所偏愛的和需要的媒介內容和信息,而且不同的受眾還可以通過同一個媒介信息來滿足不同的需求,并達到不同目的。幾乎所有參與網絡知識社群的大學生,其目的都是通過社群成員對專業知識的傳播獲得更多專業知識,或者對已學專業知識有更系統的了解,因此在知識社群中,對于絕大多數大學生而言,專業知識的傳播過程并非是完全被動的接收。在接收到來自專業答主所傳播的知識后,知識社群中作為受眾的社群成員有意識也有能力從知識內容中進行選擇來滿足自身需求。

2.參與專業知識社群互動不積極,內部交互性較差。大學生通過網絡社群獲取知識時呈現出知識社群內部互動不夠積極的情況,絕大多數人都僅作為信息接收者在知識社群中尋找或等待符合自身知識需求的信息,輸出信息較少。在網課教學中,作為信息接收者的人占75.6%,從這一數據可以看出大部分通過網課進行學習的人都是拿來主義式的接收,參與話題討論的人只占7.32%,4.88%的人作為知識答主傳播專業知識內容。在知乎中71.53%的調查者認為自己參與度較低,只有6.62%的人參與話題討論,作為知識答主傳播專業知識內容的只占0.66%。有相同角色認同的人在社交媒體的專業知識社群中,參與度比前面兩個平臺略好,也只有9.18%的人參與過話題討論,多數根據自身需要以訪客身份進入。

大學生作為知識受眾,在網絡專業知識社群中互動性差成為普遍性問題:

其一,以上三種類型的知識社群,具有同一社群成員能夠看到彼此發布信息的特點,因此當社群內的大多數人都對該知識內容有需求,而且在有人已經針對該知識需求對答主提出問題的情況下,該知識社群內的其他大多數成員不會重復提問,所以大學生在專業知識社群中互動性較差的一個重要原因是知識需求存在共性。

其二,身處專業知識社群中的大學生并非全部都有較強的信息檢索能力,無法對專業知識內容實現有效的整理歸納,往往需要具備一定的信息檢索能力、專業知識儲備較為完善且能夠對知識內容進行系統表述的少數人(如意見領袖)提供服務,以此來滿足“伸手黨”的社群成員對該知識的需求。

其三,無論是在哪一種類型的網絡知識社群中,社群成員傳播的知識內容難度相對較低,大多為簡單的基礎性知識。大學生群體通過網絡知識社群中答主的回答,對原本呈現碎片化的知識進行梳理,即可滿足其知識需求。

3.通過網絡知識社群獲取專業知識的有效性不高。在三種不同類型的網絡知識社群中,超過半數的社群成員認為有效獲取率低于50%,其中大部分人認為有效獲取率僅為30%-50%。

其一,雖然網絡信息呈現爆炸的態勢,但大多以碎片化形式呈現,真正有助于實現知識增長的有效知識信息更是匱乏;網絡知識社群作為現代網絡社會的產物,內部依舊具有互聯網大環境中信息蕪雜、不規范的特點。而知乎和微信群、QQ群中專業知識內容更為零散,所以50%以上的有效獲取率略低于網課直播。

其二,網絡知識社群中各社群成員對知識的認知水平及接受能力參差不齊。個體知識水平差異決定了接受能力存在差異,對專業知識內容接受能力較差的人有效獲取率則相對較低,反之依然成立;另外,與有效獲取率相關的還有傳者的水平,傳者能夠系統地對專業知識進行表述則有利于專業知識的傳播,對于受者而言有效獲取率會提高。

其三,網絡知識社群中對有關專業知識內容的表述同質化現象嚴重,社群成員不僅要針對同一知識內容看很多次與此重復的表述,還要耗費大量精力從眾多表述中選取較優的一種進而吸收,獲取效率低自然拉低知識有效獲取率。

4.社群成員對知識類直播社群的忠誠度最高。對比數據發現,專業知識問答社群中成員忠誠度最低,知識類直播課程其成員忠誠度相對較高,社交媒體專業知識社群成員忠誠度介于二者之間。三種不同類型的網絡知識社群自身特點決定了其忠誠度的差異:

其一,專業知識問答社群中,社群成員都對社群的職能有清晰的認識,對專業知識問答社群有清晰明確的定位和期待。在大學生知識體系的構建中,“知乎”一類的專業知識問答社群僅充當問詢對象的角色,在自身知識期待得到滿足后,此類社群就已完成功能。因此專業知識問答社群成員對其忠誠度最低。

其二,社交媒體上的專業知識社群依托社交媒體而存在,其成員首先成為社交媒體的用戶,然后才是社群成員,因此這一類社群本身就帶有社交屬性,成員也不僅是專業知識的傳者與受者,還是具有社交屬性的人。因此,成員對其所處的知識社群或多或少有一定的情感歸屬,而且隨著知識需求不斷得到滿足,歸屬感也會不斷增強。社交媒體專業知識社群成員的忠誠度高于專業知識問答社群。

其三,知識類直播社群成員呈現出最高的忠誠度。知識類直播社群內部成員(學生或教師)傳播的內容質量相對較高。首先,大多數高質量網絡直播課都是需要付費的,因此付費后,即便知識需求已經得到滿足,大多數人仍會選擇繼續觀看學習;其次,從社群成員角度來看,多數人在進入社群內部進行專業知識學習前,就已經了解到其傳播的專業知識內容質量較高,對知識社群知識內容的專業性或是系統的表述抱以認可態度。因此,知識需求獲得滿足后仍然保持較高忠誠度。

5.大學生更關注網絡知識社群中知識的有用性。調查中,我們讓受訪者從“知識真偽”“知識表述”“知識對自身是否有用”三個層面對知識社群提供內容的重要性排序。在專業知識問答社群中,大學生認為知識真偽最重要,即知識真偽>對自身是否有用>知識的表述;在社交媒體上的專業知識社群中,大學生認為對自身是否有用最重要,即對自身是否有用>知識真偽>知識的表述;在知識類直播社群中,大學生也認為對自身是否有用>知識真偽>知識的表述。

顯然,專業知識問答社群成員的選擇與其他兩個社群成員的選擇差異較大。專業知識問答社群成員中有一部分成員僅以臨時訪客身份進入社群,而這一部分社群成員在社群內傳播的知識內容大多存在真實性不足的情況。為了使社群內部形成傳播知識信息的氛圍,實現高效的知識獲取,身處其中的大學生更看重信息的真偽。

三、提高網絡知識社群傳播的有效性

網絡知識社群將繼續并且更加深入地影響大學生獲取專業知識的途徑和質量。與其他獲取知識途徑相比,網絡知識社群獲取知識較為方便及時,查詢內容都有記錄,二次查詢回看較為快捷;社群內部有利于形成互動氛圍,主體性得到彰顯;各種知識內容相互延展可以產生新的內容,知識外延得到擴展,可根據自身需求對獲取內容進行豐富且深入的學習。但是若要切實發揮網絡知識社群的功能,還必須進一步提高其知識傳播的有效性。

1.提高知識內容質量,增加信息真實性排查功能,建立獎懲機制,激發網絡知識社群專業知識傳播和使用的熱情。在網絡知識社群中,當其內部分享的信息多次出現虛假不實的情況,答主回答敷衍了事或過于娛樂化,關于某話題已經沒有可供深度挖掘的知識點,需要轉移注意力至新的知識社群時,社群成員對其關注度整體下降,自身興趣轉變,不想再關注原先社群中的討論話題,也會徹底放棄原先關注的專業知識內容。

基于此類現象,網絡知識社群應該增強其成員的互動參與度,以提高在網絡知識社群中專業知識的有效獲取率。提高參與度的關鍵在于增加專業知識對網絡社群中學生的吸引力。專業知識本身相對枯燥,傳統的課堂授課方式學生很難高效吸收,高校大學生通過網絡知識社群獲取相關專業知識是為了用喜聞樂見的方式獲得原本相對枯燥的知識,基于這一目的就要求網絡知識社群中的專業知識的傳播方式要比傳統線下傳播更加多元和豐富,大學生在知識獲取的過程中能有更多的體驗,勢必提高網絡社群中專業知識對學生的吸引力。

2.與線下課堂教育模式相結合,促進授課模式與知識交互發生轉變,從而為大學生知識增長、知識體系構建提供幫助。以線下班級為單位組建網絡專業知識社群,其成員往往采用匿名的方式參與相關專業知識話題的互動,并且專業課教師也同樣以匿名身份加入該知識社群,僅對相關專業知識進行矯正與補充。如果產生與專業知識相關的話題,任何人都可以發表與此相關的內容,營造人人參與社群專業知識互動的學習氛圍。社群成員之間依靠專業知識及新穎的觀點,在匿名的情況下建立強連接,組建線上網絡知識社群。在此之后,可以將社群成員之間依靠知識交流互動建立的強連接,有效轉移至線下課堂,由教師對之前線上的討論結果,進行展示并點評,最終對線上互動所涉及的相關專業知識進行系統化傳授。如此一來相關專業知識內容在知識社群中重復出現,有助于學生預習、復習專業知識,搭建完備的專業知識體系。

總之,無論是通過網絡直播課或是社交媒體中的專業知識社群傳播知識,都應該將它們打造成傳統線下課堂的變式。對于學生而言,通過此類以班級為單位而形成的專業網絡知識社群進行學習就成了硬性要求,相比于自主選擇的結果,在固定的且具有硬性學習要求的網絡社群中學習,就有了一定的監督與壓力;教師在此類社群中作為專業知識的傳者,對進度以及學生接受情況可以得到及時反饋,有利于全面地、細致地傳播專業知識,幫助學生更有效地形成專業知識體系;學生在此類社群中作為專業知識的受者,群成員既彼此熟悉又可采用匿名,能夠更高效有序地進行交流與分享。以班級為單位建立專業知識社群,群成員對社群的忠誠度會更高,依靠網絡傳播相關專業知識的量也更多,學生有效獲取占比會有所提高。

(作者單位:浙江萬里學院文化與傳播學院)

【參考文獻】

[1]孔劍平.社群經濟——移動互聯網時代未來商業驅動力[M].北京:機械工業出版社,2015-20;[2]郭慶光.傳播學教程[M].北京:中國人民大學出版社, 2011-165, 200.

【注】本文為寧波市社會科學研究基地項目(JD19CB-1)成果之一。