補中益氣湯治療老年肌少癥的臨床療效及對C反應蛋白的影響

陳穎穎

【摘要】 目的 運用補中益氣湯加減治療老年肌少癥患者, 觀察臨床療效及對C反應蛋白的影響。方法 60例老年肌少癥患者, 隨機分為對照組與治療組, 各30例。對照組患者采用基礎干預, 治療組在采用基礎干預的同時服用補中益氣湯加減治療。比較兩組患者的中醫癥候療效, 治療前后的肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能、C反應蛋白。結果 治療組中醫癥候總有效率93.33%高于對照組的73.33%, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。治療前, 兩組患者的肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能比較, 差異均無統計學意義(P>0.05); 治療后, 兩組患者的肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能均較本組治療前升高, 且治療組升高程度優于對照組, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。治療前, 兩組患者的C反應蛋白水平比較, 差異無統計學意義(P>0.05); 治療后, 兩組患者的C反應蛋白水平均較本組治療前降低, 且治療組(3.12±2.21)mg/L低于對照組的(4.05±1.01)mg/L, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。結論 補中益氣湯加減聯合基礎干預治療老年肌少癥優于單純基礎干預治療, 能有效改善老年肌少癥患者的臨床癥狀, 包括中醫癥候療效的改善和肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能的改善, 安全有效, 無不良反應。采用補中益氣湯聯合治療的患者C反應蛋白降低更明顯。

【關鍵詞】 補中益氣湯;老年肌少癥;C反應蛋白

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.14.073

肌少癥是目前被老年醫學廣泛關注的一種老年綜合征, 它將導致老年人生活活動能力下降, 跌倒風險增加, 直接影響老年人生活質量, 增加患者住院率及死亡率[1-3]。肌少癥被定義為一類進行性的、廣泛性的骨骼肌量和肌力減少[4], 故其診斷包括了肌量減少、肌力減少和肌肉功能減退3個要素。老年肌少癥的發病機制呈復雜重疊性, 涉及中樞和外周神經系統退化、運動、激素、營養以及免疫功能等多種因素[5, 6]。老齡化是肌少癥的重要發病原因, 而肌少癥則對老年患者的生活質量有較大負性影響。近年來, 作者運用補中益氣湯加減治療老年肌少癥, 對其臨床療效和對炎癥因子的影響進行觀察及對照研究。

1 資料與方法

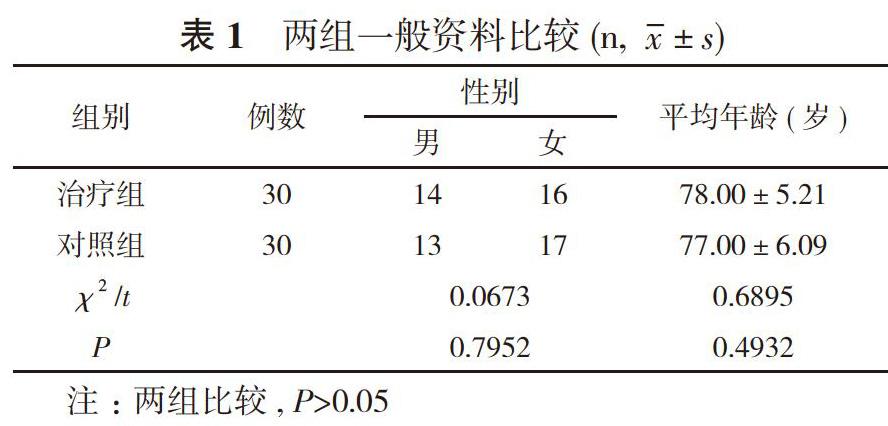

1. 1 一般資料 選擇2018年1~6月期間本院門診及住院的≥60歲的60例肌少癥患者, 隨機分為對照組與治療組, 各30例。兩組患者的性別、年齡等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。見表1。所有患者均自愿參加并簽署知情同意書。

1. 2 診斷標準

1. 2. 1 西醫診斷標準 應用生物電阻抗方法測四肢肌肉質量, 男性<7.0 kg/m2, 女性<5.7 kg/m2;使用握力測定肌肉力量, 男性<26 kg, 女性<18 kg;用步速測定肌肉功能, 根據測試患者步行6 m所用時間, 計算步速, 步速<0.8 m/s, 滿足以上3項者可診斷[7]。

1. 2. 2 中醫證候診斷標準 參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[8]中脾腎兩虛辨證標準擬定。主癥:氣短, 乏力, 神疲, 脈細或弱。次癥:自汗, 懶言, 舌淡。具備主癥2項及次癥1項即可診斷。

1. 3 納入及排除標準

1. 3. 1 納入標準 在高危傾向的患者中進行篩查和評定, 符合西醫、中醫癥型診斷標準, 并能獨立行走的患者。

1. 3. 2 排除標準 ①嚴重骨骼、肌肉系統疾病;②簡易智能量表<27分;③嚴重前庭功能障礙;④嚴重心腦血管、神經系統疾病;⑤精神疾病患者;⑥近期骨折、疼痛、手術史;⑦疾病急性發作期等;⑧接受其他有關治療, 可能影響本研究的效應指標觀察者;⑨不配合試驗的患者。

1. 4 方法

1. 4. 1 對照組 患者采用基礎干預, 包括營養和運動干預, 營養干預由醫院營養科制定;運動干預則通過康復科制定康復訓練。以90 d為1個療程, 治療1個療程。

1. 4. 2 治療組 在采用基礎干預的同時用補中益氣湯(黃芪60 g、太子參30 g、當歸15 g、白術15 g、升麻10 g、柴胡10 g、枳殼5 g、千斤拔30 g、五爪龍30 g、龜板30 g、鹿角霜10 g、紫河車10 g、甘草5 g)加減治療, 1次/d, 水煎服, 早晚各1次, 連服90 d, 藥煎劑由中藥房提供。以90 d為1個療程, 治療1個療程。

1. 5 觀察指標及判定標準 治療前及治療90 d后, 記錄患者的主要癥狀、體征、血尿便常規、肝腎功能檢查、心電圖、肌肉質量測定、肌肉力量測定、肌肉功能測定、C反應蛋白測定。

1. 5. 1 中醫癥候臨床療效 痊愈:臨床癥狀、體征消失或基本消失;顯效:臨床癥狀、體征明顯改善;有效:臨床癥狀、體征均有好轉;無效:臨床癥狀、體征均無明顯改善, 甚或加重。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1. 5. 2 肌肉質量、肌肉力量和肌肉功能 ①肌肉質量測定, 應用生物阻抗分析儀測定四肢骨骼含量(ASM), 根據身高計算相對四肢骨骼肌(RASM)質量指數, 公式為:RASM=ASM(kg)/身高2(m2)。②肌肉力量:應用握力器測定上肢肌力, 測量時, 受試者兩腳自然分開成直立姿勢, 兩臂自然下垂, 用優勢手持握力計用力達到最大值, 記下數值, 放松身體后, 測量第2次, 2次取最大值。③肌肉功能:采用日常步速評估法, 采用6 m行走測試, 并根據時間計算每秒步速。

1. 5. 3 C反應蛋白 患者分別于用藥前、用藥90 d后, 清晨空腹抽取肘靜脈血采用免疫比濁法測定檢測患者血清中C反應蛋白水平。

1. 6 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

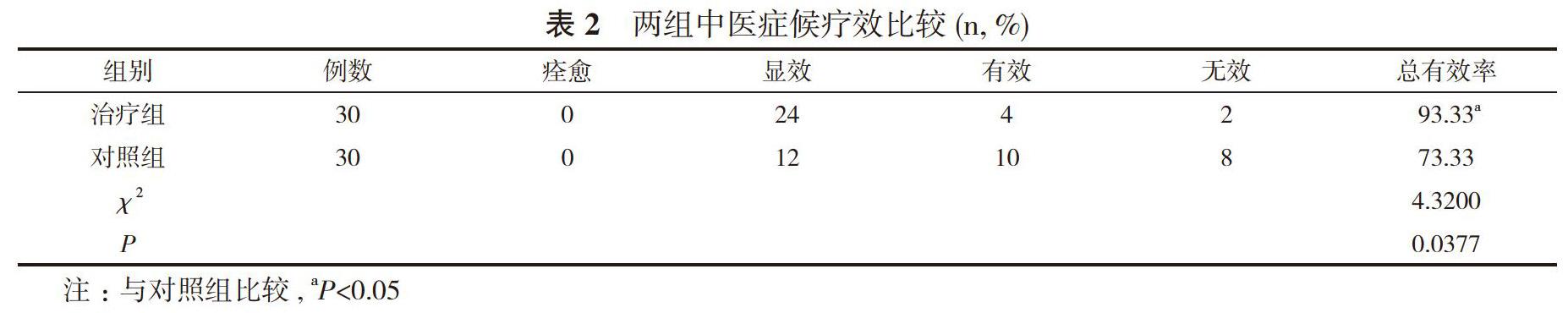

2. 1 兩組中醫癥候療效比較 治療組中醫癥候總有效率93.33%高于對照組的73.33%, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

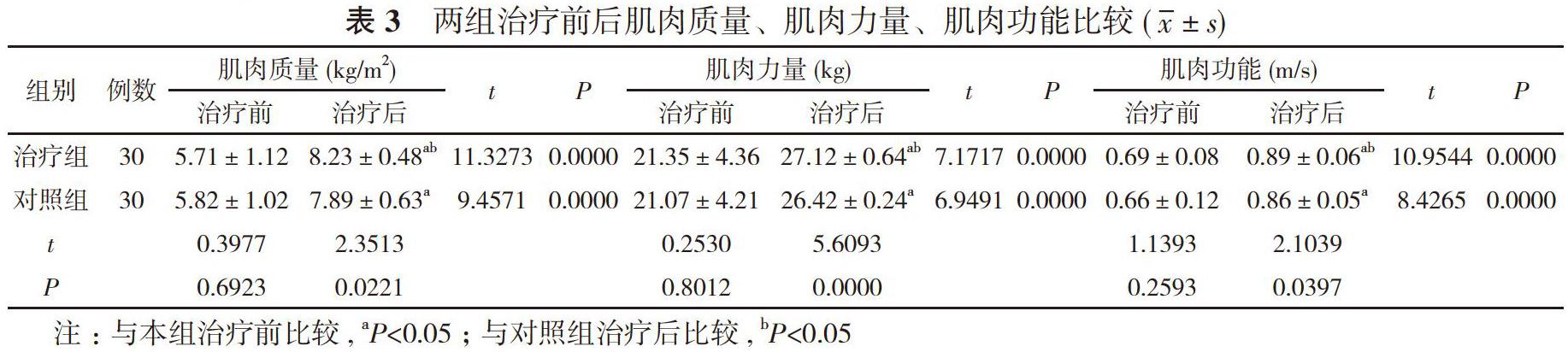

2. 2 兩組治療前后肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能比較 治療前, 兩組患者的肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能比較, 差異均無統計學意義(P>0.05); 治療后, 兩組患者的肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能均較本組治療前升高, 且治療組升高程度優于對照組, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。見表3。

2. 3 兩組治療前后C反應蛋白水平比較 治療前, 兩組患者的C反應蛋白水平比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者的C反應蛋白水平均較本組治療前降低, 且治療組低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

3 討論

3. 1 肌少癥與炎癥因子的關系 細胞因子論認為促炎細胞因子在炎性衰老發生發展中起著核心作用。促炎性反應細胞因子參與老年人肌少癥的發病, 研究發現白細胞介素-6、腫瘤壞死因子-α和C反應蛋白與肌肉量、肌肉強度有關[9]。荷蘭老年人群的研究提示高水平IL-6和C反應蛋白使肌肉量和肌肉強度丟失風險增加。這些炎性反應細胞因子增高引起肌肉組織合成代謝失衡, 蛋白分解代謝增加。老年人炎性反應細胞因子長期增高是肌少癥的重要危險因素。

3. 2 肌少癥的治療 肌少癥的治療包括藥物治療和非藥物治療。非藥物干預包括營養干預、運動干預。藥物治療包括雄激素、生長激素和雌激素治療, 但因其有一定副作用, 而使其臨床應用受到限制。肌肉生長抑制因子中和抗體雖然其安全性評價很高, 但療效并不顯著。血管緊張素轉換酶抑制劑、肌酸等在治療中的應用也有相關報道, 但目前尚缺乏足夠有效的研究證據[5]。

老年肌少癥屬中醫“痿證”、“虛勞”等疾病范疇, 證屬脾腎兩虛, 其病因可歸納為先天不足與后天失養, 老年人年老體弱, 五臟虧虛, 尤以脾腎虛損為主。腎為先天之本, 藏精, 主骨;脾為后天之本, 主運化, 主肌肉。先天后天相互滋養, 腎虛則精血不足, 脾虛則氣血生化乏源, 脾腎兩虛則氣血不足, 臟腑、肌肉、骨骼無以充養, 故肌肉萎縮, 倦怠乏力, 肢體痿弱不用。故老年肌少癥患者多屬脾腎兩虛, 治療當以健脾補腎, 益氣填精為首要法則。治療肌少癥的補中益氣湯中黃芪、五爪龍、千斤拔為君健脾益氣, 補腎強肌;臣以太子參、白術健脾補氣, 當歸、龜板、鹿角霜、紫河車補腎養血填精;佐以升麻、柴胡升陽舉氣, 枳殼調暢氣機;諸藥共奏健脾補腎, 益氣填精之功。

本次臨床觀察結果顯示, 治療組總有效率93.33%高于對照組的73.33%, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。治療前, 兩組患者的肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能比較, 差異均無統計學意義(P>0.05); 治療后, 兩組患者的肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能均較本組治療前升高, 且治療組升高程度優于對照組, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。治療前, 兩組患者的C反應蛋白水平比較, 差異無統計學意義(P>0.05); 治療后, 兩組患者的C反應蛋白水平均較本組治療前降低, 且治療組(3.12±2.21)mg/L低于對照組的(4.05±1.01)mg/L, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。

綜上所述, 補中益氣湯加減聯合基礎干預治療老年肌少癥優于單純基礎干預治療, 能有效改善老年肌少癥患者的臨床癥狀, 包括中醫癥候療效的改善和肌肉質量、肌肉力量、肌肉功能的改善, 安全有效, 無不良反應。采用補中益氣湯聯合治療的患者C反應蛋白降低更明顯。但是由于觀察周期短、樣本量較小, 研究結果尚待進一步驗證, 其治療的機制亦有待進一步深入研究。

參考文獻

[1] Landi F, Cruz-Jentoft AJ, Liperoti R, et al. Sarcopenia and mortality risk in frail older persons aged 80 years and older:results from ilSIRENTE study. Age Ageing, 2013, 42(2):203-209.

[2] Landi F, Russo A, Liperoti R, et al. Midarm muscle circumference, physical performance and mortality: results from the aging and longevity study in the Sirente geographic area (ilSIRENTE study). Clin Nutr, 2010, 29(4):441-447.

[3] Yalcin A, Aras S, Atmis V, et al. Sarcopenia and mortality in older people living in a nursing home in Turkey. Geriatrics & Gerontology International, 2017, 17(7):1118-1124.

[4] Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing, 2010, 39(4):412-423

[5] 中華醫學會骨質疏松和骨礦鹽疾病分會. 肌少癥共識. 中華骨質疏松和骨礦鹽疾病雜志, 2016, 9(3):215-227.

[6] 劉歲豐, 蹇在金. 肌少癥: 一種新的老年綜合征. 醫學新知雜志, 2015, 25(3):149-153.

[7] Chen LK, Liu LK, Woo J, et al. Sarcopenia in Asia: consensus report of the Asian working group for sareopenia. J Am Med Dir Assoc, 2014, 15(2):95-101.

[8] 鄭筱萸. 中藥新藥臨床研究指導原則. 北京. 中國醫藥科技社, 2002:361.

[9] Cesari M, Kritchevsky SB, Baumgartner RN, et al. Sarcopenia, obesity, and inflammation-results from the trial of angiotensin converting enzyme inhibition and novel cardiovascular risk factors study. Am J Clin Nutr, 2005, 82(5):428-434.

[收稿日期:2020-02-17]