醫療失效模式與效應分析風險管理模式對腹股溝疝手術患者術后并發癥發生率的影響觀察術后并發癥發生率的影響觀察

金長凱

【摘要】 目的 探討應用醫療失效模式與效應分析(HFMEA)風險管理模式對腹股溝疝手術患者術后并發癥發生率的影響。方法 72例腹股溝疝手術患者, 根據隨機數字表法分為觀察組和對照組, 各36例。觀察組給予HFMEA風險管理模式, 對照組給予常規風險管理模式。比較兩組臨床相關指標、術后并發癥發生情況以及術后1、12周生活質量及疼痛改善情況。結果 觀察組患者的術后下床時間(16.12±2.15)h、術后肛門排氣時間(4.41±1.26)h、術后排便時間(16.40±2.23)h及術后住院時間(31.26±2.40)h均明顯短于對照組的(19.84±2.06)、(7.27±1.42)、(18.36±2.27)、(36.45±4.03)h, 差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組術后并發癥發生率41.67%低于對照組的69.44%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。術后1周, 兩組健康狀況調查簡表(SF-36)及視覺模擬評分法(VAS)評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);術后12周, 兩組SF-36評分均較術后1周顯著升高、VAS評分均較術后1周顯著下降, 且觀察組SF-36評分(79.26±8.56)分顯著高于對照組的(67.50±10.34)分、VAS評分(1.56±0.34)分顯著低于對照組的(2.34±0.92)分, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論 應用HFMEA風險管理模式對腹股溝疝手術患者進行術后護理管理, 可明顯縮短患者的臨床恢復時間, 降低術后并發癥的發生率, 減輕患者的痛苦, 加速患者的康復和治愈。

【關鍵詞】 醫療失效模式與效應分析;腹股溝疝;風險管理;術后并發癥

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.14.076

腹股溝疝是腹腔內臟器向外突出于皮下所形成的包塊, 俗稱“疝氣”, 是臨床較常見的外科疾病, 若不及時治療可導致腸梗阻、腸穿孔甚至死亡[1]。近年來, 隨著醫學技術的發展和進步, 外科手術治療成為治療腹股溝疝的理想手段, 但術后并發癥發生率一直居高不下[2], 大大增加了護理管理的風險。HFMEA風險管理模式是通過分析潛在的風險不斷改進、完善護理工作的管理方法, 由美國醫療機構評審聯合委員會(JCAHO)提出, 現已在臨床得到廣泛應用[3]。為探討HFMEA風險管理模式對腹股溝疝手術患者術后并發癥發生率的影響, 本研究選取了72例腹股溝疝患者, 分組進行對照研究。現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2018年7月~2019年9月本院收治的擬行手術治療的腹股溝疝患者72例作為研究對象, 將患者按照隨機數字表法分為觀察組和對照組, 各36例。觀察組中男19例, 女17例;平均年齡(47.71±8.65)歲;平均病程(2.42±0.46)年;疾病類型:直疝14例, 斜疝19例, 股疝3例。對照組中男21例, 女15例;平均年齡(47.90±8.28)歲;平均病程(2.17±0.65)年;疾病類型:直疝12例, 斜疝21例, 股疝3例。兩組患者的性別、年齡、病程、疾病類型等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 納入及排除標準

1. 2. 1 納入標準 ①年齡30~75歲, 可耐受手術治療;②符合《成人腹股溝疝診療指南(2014版)》[4]中的相關診斷標準;③單側發病;④獲得患者知情同意, 簽署由醫院倫理委員會出具的知情同意書。

1. 2. 2 排除標準 ①合并自身免疫性疾病及臟器病變;②惡性腫瘤;③嚴重精神疾病或認知障礙;④凝血功能障礙。

1. 3 方法

1. 3. 1 觀察組 實施HFMEA風險管理模式, 具體方法如下:①以降低腹股溝手術患者術后并發癥發生率為目標, 選擇經驗豐富的專科護士和主治醫師成立管理小組, 護士長擔任小組組長, 共同接受HFMEA護理管理模式的系統化培訓。②針對以往的臨床資料和護理工作經驗報告, 應用HFMEA理論對常規護理管理模式中可能影響患者并發癥發生率的各個環節進行風險評估, 篩查高失效風險環節, 針對不同問題制定可行的改進方案。③繪制HFMEA護理管理工作流程圖, 小組成員嚴格按照流程圖落實各項改進措施, 有任何問題及時向組長反饋, 集中解決。④評價結果。

1. 3. 2 對照組 實施常規風險管理模式, 按照腹股溝疝手術標準, 結合患者的實際情況制定術后護理要求及準則, 對患者實施個性化護理管理。

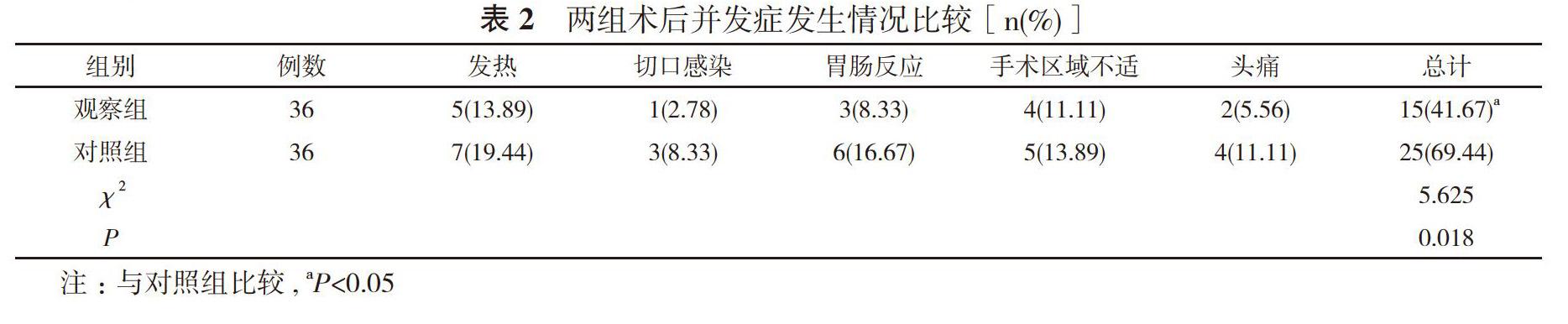

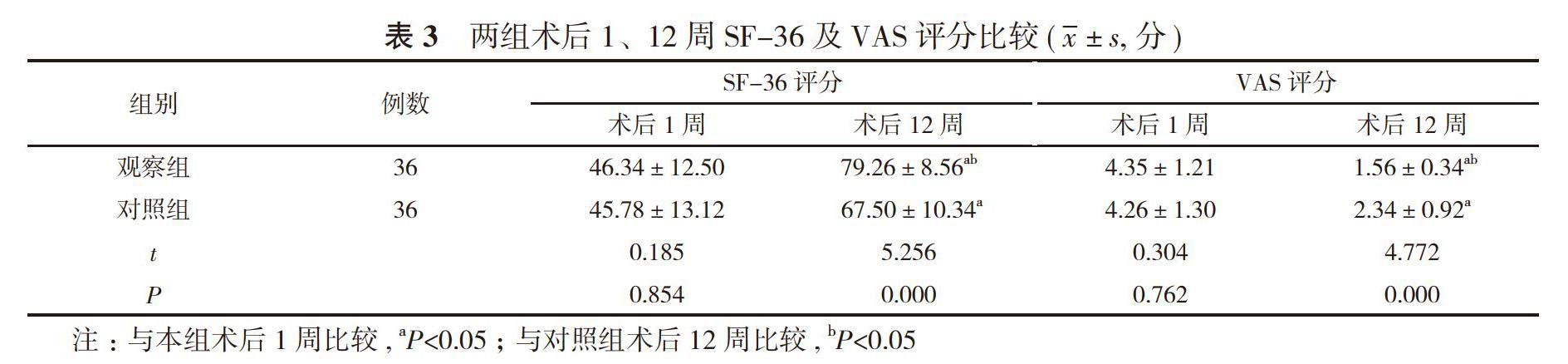

1. 4 觀察指標及判定標準 ①臨床相關指標:統計并比較兩組患者術后下床時間、排氣時間、排便時間及住院時間。②術后并發癥發生情況:并發癥包括發熱、切口感染、腸胃反應、手術區域不適、頭痛等, 計算兩組術后并發癥發生率。③術后1、12周生活質量及疼痛改善情況:使用SF-36[5]及VAS量表[6]分別于術后1、12周評價兩組患者術后生活質量及疼痛。SF-36評分滿分100分, 分數越高代表生活質量越好;VAS評分滿分10分, 分數越低表示疼痛越輕。

1. 5 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組臨床相關指標比較 觀察組患者的術后下床時間、肛門排氣時間、排便時間及住院時間均明顯短于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組術后并發癥發生情況比較 觀察組術后并發癥發生率為41.67%, 對照組為69.44%, 觀察組術后并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2. 3 兩組術后1、12周生活質量及疼痛改善情況比較

術后1周, 兩組SF-36及VAS評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);術后12周, 兩組SF-36評分均較術后1周顯著升高、VAS評分均較術后1周顯著下降, 且觀察組SF-36評分顯著高于對照組、VAS評分顯著低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

由于腹股溝區特殊的解剖結構、復雜的血管通路, 多數腹股溝疝手術患者術后并發癥較多[7], 常常會影響患者術后的康復效果, 且容易引發醫療風險, 對醫院產生負面影響。因此, 實施有效的風險管理模式, 提高護理質量, 減少患者術后并發癥的發生對避免醫療糾紛產生的意義重大。

HFMEA風險管理模式, 即對潛在的失效模式及其影響的分析, 是目前廣泛應用于臨床風險管理的有效方法, 其主要原理是:著手于整個護理流程, 通過護理過程中單獨的故障及交雜的因素中找出護理管理與流程中存在的風險因素, 采用針對性的改進措施減少醫療護理風險的一種管理模式[8]。常規的醫療管理模式是在傳統風險管理的基礎上對已經發生的不良事件進行整理分析, 然后制定出有效的改進措施, 從而減少不良事件發生的一種護理管理模式。本研究選取了72例腹股溝疝手術患者, 隨機分為兩組, 分別給予HFMEA風險管理模式和常規風險管理模式, 發現觀察組患者的術后下床時間、肛門排氣時間、排便時間及住院時間均顯著短于對照組, 術后并發癥發生率顯著低于對照組, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。提示實施HFMEA風險管理模式對腹股溝疝患者進行術后風險管理, 可大大縮短患者的臨床恢復時間, 并降低術后并發癥的發生率。

另外, 本研究結果顯示, 術后12周, 兩組SF-36評分均較術后1周顯著升高、VAS評分均較術后1周

顯著下降, 且觀察組SF-36評分顯著高于對照組、VAS評分顯著低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。說明HFMEA風險管理模式對腹股溝疝手術患者術后生活質量和疼痛的改善效果更好。分析原因是:HFMEA風險管理模式在實施過程中強調細化術后一系列并發癥的高風險環節[9], 采取事前預防的態度制定有效的改進措施;并且HFMEA風險管理模式定期對護理人員進行規范化培訓和考核, 提高了護理質量, 從而有效降低了腹股溝疝手術患者術后并發癥發生的風險, 促進了患者的康復和治愈。

綜上所述, 實施HFMEA風險管理模式對腹股溝疝手術患者進行術后護理管理, 可明顯縮短患者的臨床恢復時間, 降低術后并發癥的發生率, 減輕患者的痛苦, 加速患者的康復和治愈, 值得臨床推廣和應用。

參考文獻

[1] 許斌. 腹腔鏡疝修補術與開放式無張力疝修補術治療成人腹股溝疝的臨床療效比較觀察. 中國實用醫藥, 2016, 11(1):88-89.

[2] 張勇, 周玉梅, 陳淑君, 等. MSCT和MRI對腹股溝疝修補術后早期并發癥的診斷價值. 實用放射學雜志, 2015(4):580-583.

[3] 張道麗, 張麗萍, 楊越, 等. 失效模式和效應分析在護理管理中的應用. 中國醫院管理, 2014, 34(8):79-80.

[4] Tadakamadla SK, Quadri MF, Pakpour AH, et al. Reliability and validity of Arabic Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (AREALD-30) in Saudi Arabia. BMC Oral Health, 2014, 14(1):120.

[5] Alhaji MM, Johan NH, Sharbini S, et al. Psychometric Evaluation of the Brunei-Malay SF-36 version 2 Health Survey. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 2018, 19(7):1859-1865.

[6] 沈亮, 胡湘, 李浪平, 等. PainVision法與視覺模擬評分評估腹腔鏡疝修補術術后疼痛程度的相關性. 上海醫學, 2016(6):336-339.

[7] 楊世煒, 王永, 伍兵, 等. 無張力疝修補術治療腹股溝疝合并腹腔積液的臨床療效. 中華消化外科雜志, 2017, 16(9):911-914.

[8] 成瑤, 劉丁, 黃慶寧, 等. 醫療失效模式與效應分析在呼吸機相關性肺炎控制中的研究分析. 中華醫院感染學雜志, 2014, 24(11):2693-2695.

[9] 匡季秋, 鄧世洲, 劉帆, 等. 基于失效模式及效應分析模型的醫院感染風險管理與預警體系構建研究. 中華醫院感染學雜志, 2015, 25(21):4976-4978.

[收稿日期:2020-03-04]