2018年我院藥物不良反應報告分析

孫瑩

[摘要] 目的 掌握我院藥物不良反應(ADR)發生頻次及特點,為臨床安全合理用藥提供參考。 方法 回顧性分析2018年1~12月于我院住院治療并上報ADR的181例報告進行匯總,并對年齡、性別、涉及藥品種類等多項資料進行歸納整理。 結果 在研究的181份ADR報告中,男性ADR發生率顯著低于女性,且隨著年齡的增高,ADR發生頻次更高。上報例數排名前三的科室為腫瘤外科、呼吸內科和消化內科。最常見的引發ADR的給藥方式為靜脈給藥,占比全部上報ADR的76.24%。在臨床各類藥品中,抗腫瘤藥物及抗感染藥物導致ADR出現的概率更高,臨床的常見表現包括全身性損害、消化系統和血液系統損害等。按臨床關聯性標準評價,“肯定”、“很可能”、“可能”和“待評價”分別占比46.96%、38.67%、11.61%和2.76%。按照報告類型分類,已知的一般反應、新的不良反應、嚴重不良反應分別為147例(81.21%)、19例(10.50%)和15例(8.29%)。 結論 抗腫瘤藥物和抗感染藥物在臨床使用過程中ADR發生頻次最高,這可能與藥物本身結構及性質有關,臨床應加強對此類藥物的監控及管理,同時針對該類藥物常見不良反應,臨床應定期組織醫護人員進行該類藥物ADR發生的處理培訓。

[關鍵詞] 不良反應;合理用藥;腫瘤; 感染

[中圖分類號] R95? ? ? ? ? [文獻標識碼] B? ? ? ? ? [文章編號] 1673-9701(2020)09-0130-04

[Abstract] Objective To know the frequency and characteristics of adverse drug reactions(ADR) in our hospital, and to provide a reference for clinically safe and rational drug use. Methods 181 patients admitted to our hospital from January to December 2018 with ADR reported were retrospectively analyzed, and the age, gender, and types of drugs involved were summarized. Results Among the 181 ADR reports, the incidence of ADR in male was significantly lower than that in female, and the incidence of ADR was higher as age grew. The top three departments with the most reported cases were oncology surgery, respiratory medicine, and gastroenterology. The most common channel inducing ADR was intravenous administration, accounting for 76.24% of all reported ADR. Among various clinical drugs, anti-tumor drugs and anti-infectious drugs caused higher probability of ADR. Common clinical manifestations included systemic damage, digestive system and blood system damage, etc. According to the clinical relevance criteria, the number of “affirmative”, “very likely”, “possible”, and “to be evaluated” accounted for 46.96%, 38.67%, 11.61%, and 2.76%, respectively. According to the type of report, 147 cases (81.21%), 19 cases (10.50%), and 15 cases (8.29%) were known general reactions, new adverse reactions, and severe adverse reactions, respectively. Conclusion Anti-tumor drugs and anti-infective drugs have the highest frequency of ADR during clinical use, which may be related to the structure and properties of the drug itself. The clinical monitoring and management of such drugs should be strengthened. Medical personnel should be regularly organized to conduct training concerning the dealing of ADR caused by such drugs.

[Key words] Adverse reactions; Rational drug use; Tumor; Infection

藥物不良反應(adverse drug reactions,ADRs)是指正常劑量的藥物用于預防、診斷、治療疾病或調節生理機能時出現有害的、與用藥目的無關的反應[1]。國家食品藥品監督管理局聯合衛生部于2004年頒布了《藥品不良反應報告和監測管理辦法》,并于2011年進行修訂[2-4],自管理辦法新修訂以來,我院及時調整藥品ADR報告和監測的管理,并組織相關專業技術人員進行培訓工作。目前,關于各醫療機構藥物不良反應進行總結的文獻較多,且多數集中來源于省級三級甲等醫院,而市級醫院和基層醫院來源的數據較少,這可能與基層醫院藥物不良反應管理強度不足、專職人員較少等因素有關[5]。同時現有回顧性研究發現,不同類型醫院ADR特點不盡相同,大型醫院、市級醫院和基層醫院等面臨的ADR有較大差異,因此無法完全依據其他醫療機構的ADR數據而推測預估本機構的相關數據指標[6]。鑒于此,本文擬對我院2018年全年院內ADR發生情況進行調查,總結我院ADR發生特點并進行分析總結,擬為改善我院臨床合理用藥和加強ADR上報和監測工作提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集整理2018年1~12月期間我院各臨床科室上報國家ADR監測系統的ADR報告表,共計181份,其中上報ADR數量前三的科室依次為腫瘤外科、呼吸內科和消化內科。

1.2 方法

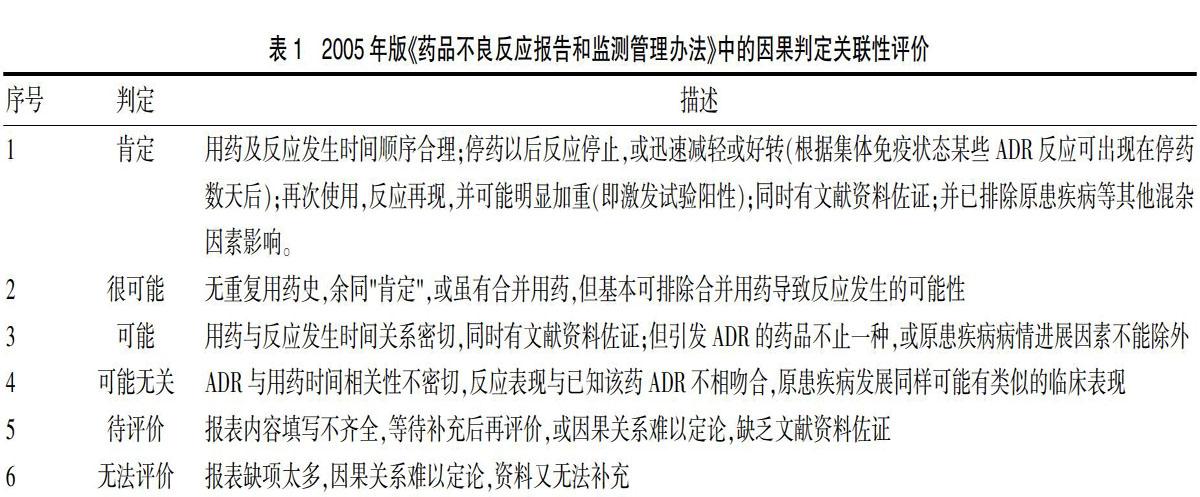

采用回顧性分類統計方法,對出現ADR患者的性別、年齡、設計藥品種類、給藥途徑、ADR 累及器官和關聯性評價等指標進行統計分析。關聯性評價主要采用國家藥品不良反應檢測中心發布的ADR關聯性標準[5],關聯性分為肯定、很可能、可能、可能無關、待評價和無法評價6個級別,見表1。

1.3 ADR轉歸評價原則[4]

ADR轉歸分為“痊愈”、“好轉”和“未出現好轉”三類。“痊愈”是指ADR得到有效控制并治愈;“好轉”指ADR得到一定控制,但仍存在;“未出現好轉”指ADR無改善。

1.4 觀察指標

ADR性別與年齡的分布情況,患者給藥科室分布情況,給藥途徑分布情況,引發ADR的藥品品種分布情況,累及器官分布及主要臨床表現情況,關聯性評價情況,不良反應及療效情況。

2 結果

2.1 患者性別與年齡分布

在上報的全部181例ADR中,男64例(35.36%),女117例(64.64%),按年齡將患者分為四組:≤17周歲組、18~40周歲組、41~59周歲組和≥60周歲組,各年齡區間均有ADR事件上報,其中未成年組上報頻次最低,41~59周歲組上報頻次最高,見表2。

2.2 ADR發生患者給藥科室分布

本研究納入患者共來自十余個科室,其中上報例數排名前三的科室為腫瘤外科、呼吸內科和消化內科,分別占比25.41%、17.13%和15.47%。見表3。

2.3 ADR發生患者給藥途徑分布

本次納入的ADR事件中給藥途徑包括靜脈給藥、口服給藥、外用給藥、皮下注射和肌內注射等常見給藥方式,其中靜脈給藥導致出現ADR例數最高,達138例,占比76.24%,口服給藥19例,占比10.50%,外用給藥13例,占比7.18%,皮下注射給藥和肌內注射給藥分別為9例(4.97%)和2例(1.10%),見表4。

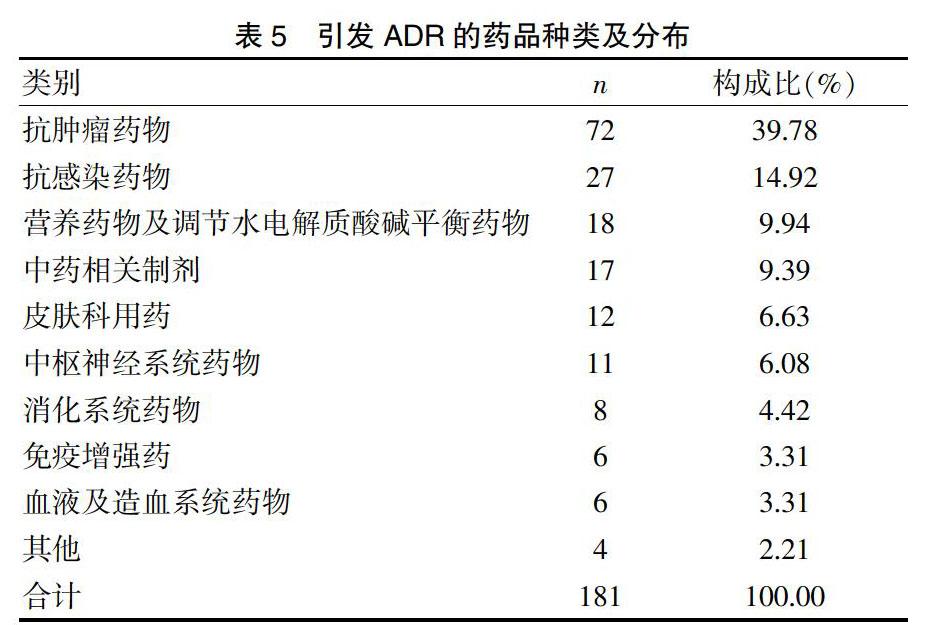

2.4 藥品種類及分布

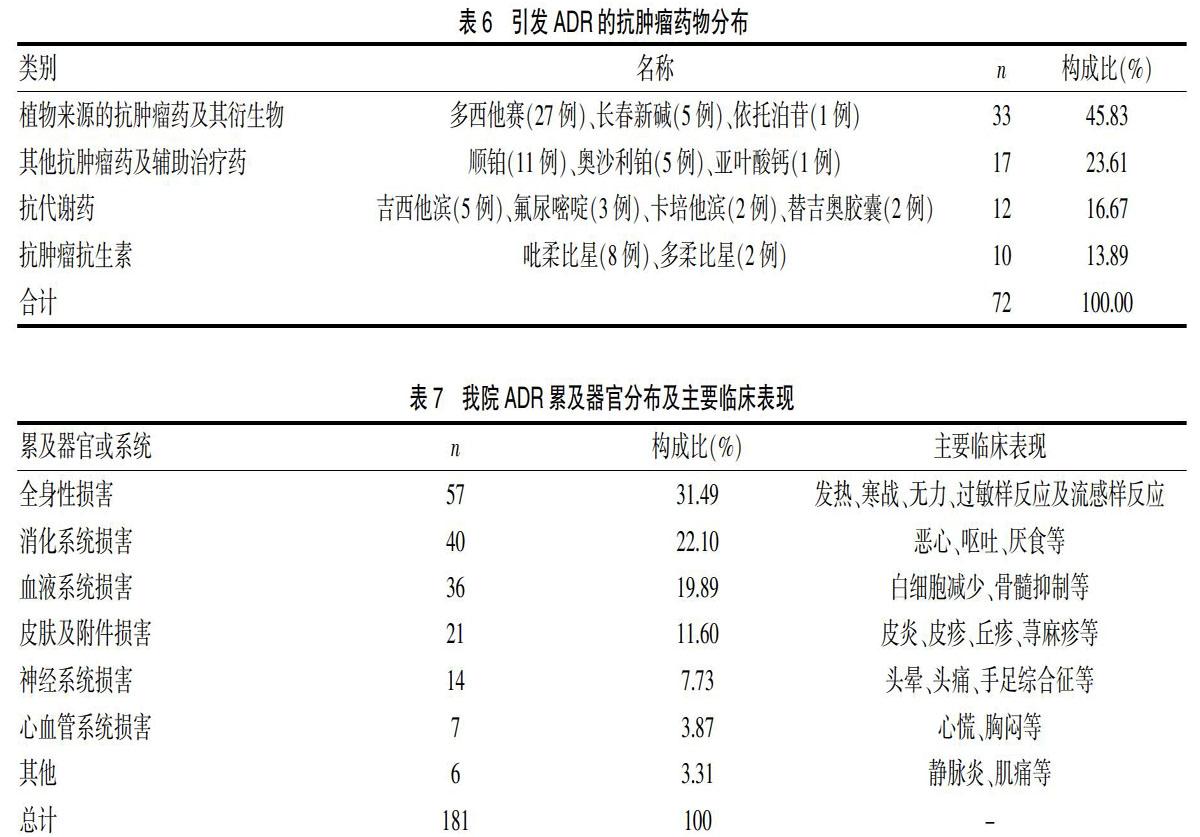

多類藥品均有ADR上報,其中最常見的引起ADR的藥物為抗腫瘤藥物,抗感染藥物僅次其后,營養藥物及調節水電解質酸堿平衡藥物和中藥相關制劑分列三、四位,見表5。在引發ADR的抗腫瘤藥物中,最常見的為植物來源性藥物,其中多西他賽引發不良反應27例,在所有單藥中發生率最高,鉑類藥物也是引發ADR的常見藥物之一,見表6。

2.5 ADR累及器官分布及臨床表現

在上報的181例ADR中,全身性損害排名第一,共計57例,占比為31.49%,主要表現為發熱、寒戰等流感樣反應及過敏樣反應。消化系統損害和血液系統損害分別占比22.10%和19.89%。見表7。

2.6 ADR關聯性評價

關聯性評價主要采用國家藥品不良反應檢測中心發布的ADR關聯性標準[5],181例ADR報告中,“肯定”的85例(46.96%),“很可能”70例(38.67%),“可能”21例(11.61%),“待評價”5例(2.76%)。

2.7 ADR報告類型及轉歸

按照報告類型分類,已知的一般反應、新的不良反應、嚴重不良反應分別為147例(81.21%)、19例(10.50%)和15例(8.29%)。ADR發生后經停藥或相應的對癥治療處理,其中116例(64.09%)患者痊愈,63例(34.81%)好轉,2例(1.10%)患者未出現好轉,未出現因ADR導致的后遺癥或者死亡病例。

3 討論

2018年1~12月期間我院共計上報ADR的181例,其中發生于女性的病例顯著高于男性,考慮認為這可能與我院就診女性患者數量顯著高于男性有關。對上報ADR的人群年齡進行分型發現,各年齡段人群均有ADR的上報,其中41~59周歲年齡段上報頻次最高,60周歲以上人群上報頻次緊隨其后,這提示中老年人群是出現藥物ADR的高風險人群,考慮這可能與該類人群許多器官儲備功能開始下降而導致代償能力下降,如腎功能下降可導致藥物代謝能力的變化,從而導致體內藥物處置過程的變化[6-10],亦有研究指出這部分人群用藥頻次相比年輕人較高,合并用藥情況復雜,易導致對醫囑依從性差,是潛在的可能影響ADR發生次數的因素[11]。對引發ADR發生的藥物劑型進行分析,可以發現靜脈給藥是最易導致ADR發生的給藥方式,本研究中靜脈給藥導致ADR占比76.24%,遠遠高于其他劑型,考慮這可能與靜脈藥物可以直接進入血液循環,而未經過肝臟代謝系統及消化道系統有關[12]。與此同時,內毒素、微粒、pH值等均為ADR的常見誘因,亦可導致ADR的發生[13-15]。鑒于此,臨床醫師在醫囑開具時一定要堅持正確的用藥原則,將藥物本身的理化性質和代謝特點綜合納入考慮,依據疾病情況采用適當的給藥途徑和藥物劑型,同時在靜脈給藥初期,應密切監控患者情況,根據患者情況調整靜注速度,并采取充分措施預防和處理ADR的發生。

針對引發ADR反應的藥品種類進行分析,引發我院ADR的藥品最常見的為抗腫瘤藥物,抗感染藥物僅次其后,營養藥物及調節水電解質酸堿平衡藥物和中藥相關制劑分列三、四位,這與以上藥物臨床使用頻次高有關,同時抗腫瘤藥物(尤其是化療藥物)在殺傷腫瘤細胞的同時亦可殺傷正常細胞,這可能是該類藥物ADR發生率偏高的原因[16-20]。在抗腫瘤藥物引發的不良反應中,最常見的臨床表現為消化系統及血液系統的損傷,如惡心嘔吐、骨髓抑制、白細胞減少等,其中植物來源的化療藥物引發的ADR發生頻次最高,如多西他賽引發27例不良反應的發生。從ADR累及器官或系統來分析,全身性損害最為常見,消化系統和血液系統發生頻次緊隨其后,這提示在今后臨床不良反應事件上報過程中要多關注該類ADR,并及時、準確做好處理方案。不可忽視的是,近年來我院中藥制劑引發的ADR呈現增長狀態,其中2018年度我院中藥引發的ADR占全部ADR的9.39%,位居全院藥物類型第四位,這與傳統認知并不一致,這可能與中藥相關制劑質量標準、工藝等原因并不一致有關,同時,中藥制劑往往成分復雜,多成分并存亦被視為是引發ADR發生的常見原因之一。提示在今后中藥制劑的使用過程中,切不可盲目大意,忽視可能引發的相關不良反應,

在181例報道的ADR中,僅有6例患者明確既往有藥物過敏史,而在用藥過程中有多例患者出現過敏樣癥狀,這提示無論患者是否具有過敏史,用藥前均應詢問患者藥物過敏史和家族史,如需進行皮膚試驗則必須開展相關試驗,切不能忽視患者過敏的可能性。同時在臨床治療過程中,還應密切觀察患者狀況,一旦出現過敏相關情況,要盡快停藥并給予相應的處理,同時避免再次使用引發過敏的藥物及同類藥物,避免引發極端情況。

綜合我院就診人員特點及用藥習慣,在保持臨床藥物合理使用及監測的同時,應針對性制定關于抗腫瘤藥物及抗感染藥物的ADR監測管理方案,臨床醫護人員要高度重視這兩類藥物可導致的常見不良反應,并在用藥前綜合考慮患者的基礎因素(如年齡、病情、配伍禁忌和過敏史等),在綜合考慮各方面因素的基礎上,制定因地制宜的個體化給藥方案,并在用藥期間嚴密監測患者相關指標,同時隨時調整給藥劑量,最大限度降低ADR發生率。

[參考文獻]

[1] 郭欽惠,王南松,周學琴. 運用我院信息系統建立藥物不良反應的監測模式在藥學監護中的應用[J]. 中國醫藥導報,2011,8(8):123-124.

[2] 楊延音,董志,夏永鵬.《藥品不良反應報告和監測管理辦法》下藥品生產企業不良反應監測工作模式探討[J]. 中國中藥雜志,2012,37(21):3329-3333.

[3] 楊延音,朱舒兵,董志,等. 重慶市《藥品不良反應報告和監測管理辦法》的認知調查報告[J].華西藥學雜志,2012,27(5):600-603.

[4] 王丹,杜曉曦. 藥品不良反應報告和監測管理辦法解讀及對中藥不良反應監測的意義[J]. 中國中藥雜志,2012, 37(18):2686-2688.

[5] 杜毅,金樑. 草烏甲素片臨床應用的安全性評價[J]. 中國藥物經濟學,2019,14(7):31-35.

[6] 魏建芳. 我院2015年藥物不良反應報告分析[J]. 中國當代醫藥,2016,23(18):90-92.

[7] 白順民,李霞麗,范哲. 2016~2017年焦作市第二人民醫院中藥注射劑不良反應分析[J]. 現代藥物與臨床,2019,34(6):1921-1926.

[8] 周文雅. 本院232例抗菌藥物不良反應報告分析[J]. 中國醫學創新,2019,16(4):117-121.

[9] 杜曉慧,許健. 17例奧美拉唑致藥品不良反應報告[J]. 中國醫院用藥評價與分析,2018,18(11):1574-1575.

[10] 孫俊,祁獻芳,張磊,等. 注射用益氣復脈(凍干)安全性醫院集中監測研究[J]. 中國醫院藥學雜志,2019,39(1):97-100.

[11] 計紫超,林京玉,楊悅. 8503例喹諾酮類藥物致ADR/ADE的帕累托圖分析[J]. 中國藥物評價,2019,36(1):60-64.

[12] 吳軍. 抗腫瘤血管生成藥物不良反應的發生機制及處理[J]. 醫學綜述,2016,22(16):3154-3157.

[13] 安勝男,張婉璐,任文靜,等. 藥師角度對藥品不良反應的評價與分析[J]. 中國藥物應用與監測,2017,14(6):357-360.

[14] 孫國平,王海飛. 668例藥品不良反應報告[J].中國醫院用藥評價與分析,2018,18(3):409-411,414.

[15] 王金萍,趙旭燕,趙萌,等. 2014~2016年西安市中心醫院抗菌藥物不良反應分析[J]. 現代藥物與臨床,2017, 32(9):1791-1795.

[16] 程軍,韓一萱,張士洋,等. 369例中藥注射劑不良反應/不良事件分析[J]. 藥物流行病學雜志,2018,27(2):113-116.

[17] Pastore S,Naviglio S,Canuto A,et al. Serious adverse events associated with anti-tumor necrosis factor alpha agents in pediatric-onset inflammatory bowel disease and juvenile idiopathic arthritis in a real-life setting[J]. Pediatric Drugs,2018,20(2):165-171.

[18] 史筱倩,俸繼紅. 某三甲腫瘤專科醫院2017年411例藥物不良反應分析[J]. 昆明醫科大學學報,2019,40(2):86-91.

[19] Puig L. Paradoxical reactions:Anti-tumor necrosis factor alpha agents,ustekinumab,secukinumab,ixekizumab,and others[M]//Adverse Reactions to Biologics. Karger Publishers,2018,53:49-63.

[20] 王娜娜,白羽,劉紅,等. 787例抗腫瘤藥物不良反應特點及預后因素分析[J]. 腫瘤藥學,2019,9(1):143-148.

(收稿日期:2019-12-26)