中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間特征及驅(qū)動(dòng)力識(shí)別

郭向陽,明慶忠,丁正山

(1.南京師范大學(xué) 地理科學(xué)學(xué)院,南京210023;2.云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院,昆明650221)

旅游業(yè)已逐漸成為促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力量,具有鮮明的綠色低碳經(jīng)濟(jì)屬性和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。2018年文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)顯示,全年國內(nèi)旅游人數(shù)55.39億人次,比上年同期增長(zhǎng)10.8%;入境旅游人數(shù)14120萬人次,比上年同期增長(zhǎng)1.2%;出境旅游人數(shù)14972萬人次,比上年同期增長(zhǎng)14.7%;全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入5.97萬億元,同比增長(zhǎng)10.5%;中國旅游業(yè)綜合貢獻(xiàn)占GDP總量的11.04%。①《中華人民共和國文化和旅游部2018年文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2019年5月30日發(fā)布,2019年11月10日訪問,http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201905/t20190530_844003.html。城鎮(zhèn)是人口、活動(dòng)、設(shè)施、財(cái)富、信息等高度集中并不斷運(yùn)轉(zhuǎn)的有機(jī)體,是新常態(tài)經(jīng)濟(jì)視角下我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與提質(zhì)增效發(fā)展的重要依托。隨著“后工業(yè)社會(huì)”和“新型城鎮(zhèn)化”到來,旅游產(chǎn)業(yè)與新型城鎮(zhèn)化的互動(dòng)效應(yīng)日益凸顯。①唐鴻、劉雨婧、麻學(xué)鋒《旅游業(yè)與新型城鎮(zhèn)化協(xié)調(diào)發(fā)展效應(yīng)評(píng)價(jià)——以張家界為例》,《經(jīng)濟(jì)地理》2017年第2期,第216-223頁。國外關(guān)于旅游業(yè)與城鎮(zhèn)關(guān)系的研究較早,Mullins于20世紀(jì)90年代率先提出了“旅游城鎮(zhèn)化”的概念,并構(gòu)建了研究理論框架②Patrick Mullins,“Tourism urbanization,”International Journal of Urban an d Regional Research 15,no.3(1991):326-342.,之后他又專注于澳大利亞旅游城鎮(zhèn)化演化研究;Gladstone引入“區(qū)位商”概念,并深入分析了美國大都市和休閑城鎮(zhèn)的旅游城鎮(zhèn)化特征③David L.Gladstone,“Tourism urbanization in the United States,”Urban Affairs Review Research 34,no.1(1998):3-27.;此外,Qian、Chang等分別從旅游業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)城鎮(zhèn)化、城鎮(zhèn)依賴旅游實(shí)現(xiàn)“再生”、旅游城鎮(zhèn)化發(fā)展模式、城鎮(zhèn)化承載旅游發(fā)展、旅游產(chǎn)業(yè)加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程等方面探討了旅游業(yè)與城鎮(zhèn)化間的相互作用關(guān)系④J u n Xi Qian,Dan Feng,Hong Zhu,“Tourism-driven urbanization in China’s small town development:A case study of Zhapo Town,1986-2003,”Habitat International 36,no.1(January 2012):152-160;T.C.Chang,et al.,“Urban heritage tourism:The global-local nexus,”Annals of Tourism Research 36,no.1(1996):284-305.。國外研究為國內(nèi)研究提供了重要理論借鑒。早期研究主要涉及旅游與城鎮(zhèn)化單向作用關(guān)系,蔡建明認(rèn)為旅游業(yè)能夠有效地刺激城鎮(zhèn)內(nèi)部商業(yè)、房地產(chǎn)、娛樂、飲食以及服務(wù)業(yè)等行業(yè)發(fā)展⑤蔡建明《中國城市化發(fā)展動(dòng)力及發(fā)展戰(zhàn)略研究》,《地理科學(xué)進(jìn)展》1997年第2期,第11-16頁。;王曉云以大型旅游節(jié)事活動(dòng)世博會(huì)為例,認(rèn)為世博會(huì)在城鎮(zhèn)化進(jìn)程中起著“發(fā)動(dòng)機(jī)”的作用⑥王曉云《世界博覽會(huì)與城市旅游:互動(dòng)中共創(chuàng)輝煌》,《旅游學(xué)刊》2004年第2期,第70-75頁。;楊京波等指出城鎮(zhèn)化影響著城鎮(zhèn)居民旅游目的地選擇和消費(fèi)行為⑦楊京波、何佳梅《城市化對(duì)中國環(huán)城市旅游度假帶的影響》,《山東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2003年第2期,第54-57頁。;孫根年等將城鎮(zhèn)化與旅游兩個(gè)熱點(diǎn)問題結(jié)合起來,提出城鎮(zhèn)化推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展的四重機(jī)制,分析了西安市城鎮(zhèn)化對(duì)旅游基礎(chǔ)設(shè)施的影響⑧孫根年、楊姣《30年來西安城市化對(duì)旅游業(yè)發(fā)展的影響》,《陜西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2014年第4期,第78-84頁。。隨著研究深入,基于旅游業(yè)與城鎮(zhèn)化兩大系統(tǒng)內(nèi)涵與性質(zhì)特征對(duì)兩者互動(dòng)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究的文獻(xiàn)逐漸增多。綜上,以往研究成果為本文及今后研究打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),就研究區(qū)域尺度而言,現(xiàn)有研究多集中于著名旅游城市⑨高等、馬耀峰、李天順、白凱《基于耦合模型的旅游產(chǎn)業(yè)與城市化協(xié)調(diào)發(fā)展研究——以西安市為例》,《旅游學(xué)刊》2013年第1期,第62-68頁。,而關(guān)于中觀尺度省域?qū)Ρ妊芯可燥@薄弱,這不利用從整體上把握旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)同效應(yīng)的空間格局;就研究視角而言,現(xiàn)有研究多集中在旅游與城鎮(zhèn)兩兩關(guān)系研究,較少考慮旅游業(yè)同城鎮(zhèn)綠色發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步間的互動(dòng)關(guān)系;此外,以往文獻(xiàn)鮮有基于地理學(xué)視角識(shí)別旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的驅(qū)動(dòng)力。

2016年國務(wù)院印發(fā)的《中國旅游業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》指明了未來五年我國旅游業(yè)發(fā)展的思路和模式,意味著在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展背景下旅游業(yè)漸趨成為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效發(fā)展的重要力量。2014年中共中央、國務(wù)院正式發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)》明確指出,城鎮(zhèn)化是保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的強(qiáng)大引擎和促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步的必然要求。⑩《中共中央、國務(wù)院〈國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)〉》,《中華人民共和國國務(wù)院公報(bào)》2014年第9期。旅游業(yè)發(fā)展可以提升城鎮(zhèn)化建設(shè)質(zhì)量,并且旅游業(yè)所驅(qū)動(dòng)的城鎮(zhèn)化建設(shè)更加以人為本,注重城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、社會(huì)和環(huán)境協(xié)調(diào);城鎮(zhèn)是旅游業(yè)運(yùn)行的載體,人口、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化和生態(tài)文明建設(shè)等多維度城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,都為旅游業(yè)順利開展及其產(chǎn)品業(yè)態(tài)豐富提供了必要條件。我國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)性空間差異特征如何?協(xié)調(diào)性是否存在空間關(guān)聯(lián)?驅(qū)動(dòng)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展的動(dòng)力因素有哪些?基于這些問題,在構(gòu)建兩者綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用耦合協(xié)調(diào)模型、探索性空間數(shù)據(jù)分析和地理探測(cè)器模型,探討中國大陸31個(gè)省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異、空間關(guān)聯(lián)特征及驅(qū)動(dòng)因素,以期從整體把握中國各省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異、關(guān)聯(lián)特征與驅(qū)動(dòng)力,為中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供借鑒。

一 指標(biāo)體系構(gòu)建與研究方法

(一)指標(biāo)體系構(gòu)建

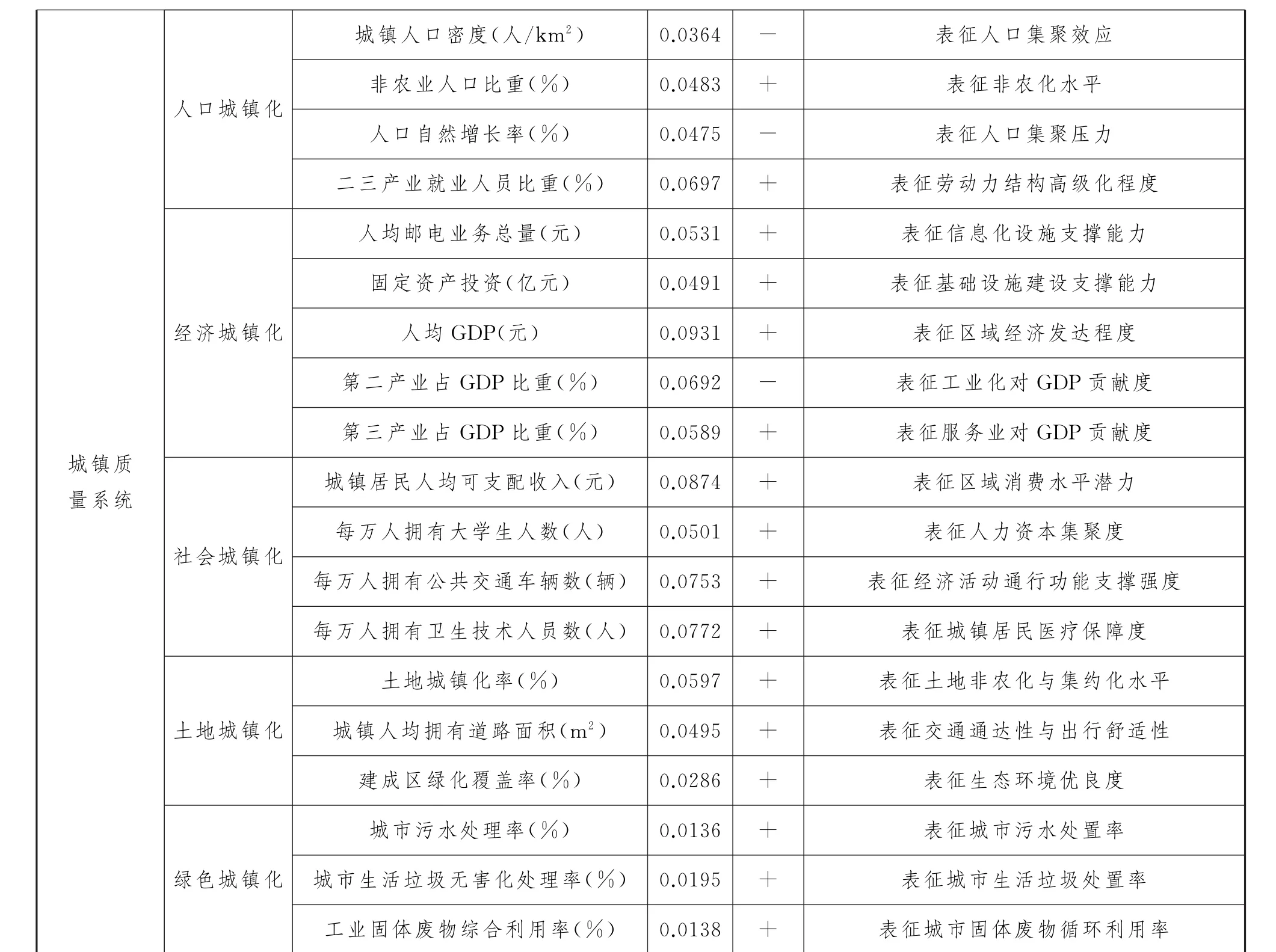

生態(tài)文明視角下強(qiáng)調(diào)旅游發(fā)展應(yīng)與區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)共生,更加注重其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)的發(fā)揮。?藺雪芹、王岱、任旺兵、劉一豐《中國城鎮(zhèn)化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用機(jī)制》,《地理研究》2013年第4期,第691-700頁。在綠色發(fā)展逐漸成為新常態(tài)的背景下,旅游的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)將得到極大釋放,旅游業(yè)將成為生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。因此,城鎮(zhèn)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建應(yīng)涉及綠色發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的相關(guān)指標(biāo),這樣既能體現(xiàn)出生態(tài)文明建設(shè)視角下旅游經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效發(fā)展與城鎮(zhèn)綠色發(fā)展的共生性,又能全面、客觀地衡量?jī)烧叩膮f(xié)調(diào)效應(yīng)。從系統(tǒng)論視角考慮,旅游并非孤立存在的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),其本身具有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性與帶動(dòng)性,旅游活動(dòng)本身由系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成,旅游系統(tǒng)各組成要素通過游客為紐帶的旅游活動(dòng)產(chǎn)生相互聯(lián)系、相互作用,構(gòu)成完整的有機(jī)體,其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)旅游效益和產(chǎn)生關(guān)聯(lián)效應(yīng)。①趙陳、宋雪茜、方一平《四川省旅游與城鎮(zhèn)化耦合協(xié)調(diào)度及其空間差異》,《山地學(xué)報(bào)》2017年第3期,第369-379頁。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),旅游效益、旅游地位、旅游規(guī)模和旅游效應(yīng)等維度能夠較大程度上反映區(qū)域旅游業(yè)綜合發(fā)展水平。我們?cè)趨⒄障嚓P(guān)研究的基礎(chǔ)上,構(gòu)建旅游業(yè)系統(tǒng)綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。其中,旅游效益表征區(qū)域旅游業(yè)經(jīng)營績(jī)效情況,影響旅游運(yùn)行資金投資和未來可持續(xù)發(fā)展的能力;旅游地位衡量旅游經(jīng)濟(jì)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)程度,以及對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的帶動(dòng)能力;旅游規(guī)模表征旅游要素供給規(guī)模對(duì)旅游經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行的支撐強(qiáng)度;旅游效應(yīng)衡量區(qū)域旅游活動(dòng)產(chǎn)生的社會(huì)效應(yīng)以及吸引旅游客流的規(guī)模強(qiáng)度。根據(jù)以上4個(gè)旅游業(yè)系統(tǒng)一級(jí)指標(biāo)確定了9項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)(見表1)。

城鎮(zhèn)質(zhì)量測(cè)度方法一般包括單一指標(biāo)法和復(fù)合指標(biāo)法,單一指標(biāo)主要指人口城鎮(zhèn)化,不能真正體現(xiàn)出城鎮(zhèn)的真實(shí)發(fā)展水平。當(dāng)今學(xué)者多運(yùn)用復(fù)合指標(biāo)法測(cè)度城鎮(zhèn)綜合發(fā)展質(zhì)量②唐未兵、唐譚嶺《中部地區(qū)新型城鎮(zhèn)化和金融支持的耦合作用研究》,《中國軟科學(xué)》2017年第3期,第142-144頁。。參照《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014—2020年)》③《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃中(2014-2020年)》提出了“以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路”,本文城鎮(zhèn)質(zhì)量指標(biāo)構(gòu)建以此為重要參考。和相關(guān)研究文獻(xiàn)④詳見:袁曉玲、賀斌、盧曉璐、陳美伶《中國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量評(píng)估及空間異質(zhì)性分析》,《城市發(fā)展研究》2017年第6期,第125-127頁;王濱《中國城鎮(zhèn)化質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)》,《城市問題》2019年第5期,第11-13頁;鮑超、鄒建軍《中國西北地區(qū)城鎮(zhèn)化質(zhì)量的時(shí)空變化分析》,《干旱區(qū)地理》2019年第5期,第1141-1143頁。,遵循系統(tǒng)性、科學(xué)性和可操作性的原則,本文認(rèn)為新型城鎮(zhèn)質(zhì)量是多層次復(fù)合系統(tǒng)集成綜合性指標(biāo)的表征,主要包括人口、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、空間和綠色五個(gè)維度。其中,人口城鎮(zhèn)化表征勞動(dòng)力流、信息流集聚對(duì)城鎮(zhèn)化產(chǎn)生的勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化和智力支持效應(yīng);經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化衡量經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)要素流區(qū)域間流動(dòng)與傳導(dǎo)彌補(bǔ)城鎮(zhèn)發(fā)展物質(zhì)和資本構(gòu)成結(jié)構(gòu)不足的能力;社會(huì)城鎮(zhèn)化表征城鎮(zhèn)化產(chǎn)生的收入、教育、醫(yī)療等社會(huì)綜合效應(yīng);土地城鎮(zhèn)化衡量城鎮(zhèn)發(fā)展所依賴物質(zhì)空間載體范圍可持續(xù)發(fā)展與延伸潛力;綠色城鎮(zhèn)化是衡量城市生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境治理綜合保護(hù)水平。依據(jù)以上5個(gè)城鎮(zhèn)質(zhì)量系統(tǒng)一級(jí)指標(biāo),確定了19項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)(見表1)。旅游業(yè)系統(tǒng)指標(biāo)和城鎮(zhèn)質(zhì)量系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)源自《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》(2017)、《中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》(2017)和2016年各省(區(qū)、市)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

(二)研究方法與數(shù)據(jù)來源

1.綜合評(píng)價(jià)模型

表1.旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)指標(biāo)體系

注:“+”和“-”分別表征正向指標(biāo)和負(fù)向指標(biāo)。各指標(biāo)權(quán)重值依據(jù)2016年數(shù)據(jù),采用熵權(quán)法求得①熵權(quán)法是基于外部環(huán)境的原始信息,確定基于其相關(guān)性和索引信息含量的指標(biāo)權(quán)重,盡可能地避免由于主觀因素造成的誤差。借鑒舒小林、梁坤和高楠的研究,本文采用熵權(quán)法來確定指標(biāo)權(quán)重。詳見:舒小林、高應(yīng)蓓、張?jiān)肌畲河睢堵糜萎a(chǎn)業(yè)與生態(tài)文明城市耦合關(guān)系及協(xié)調(diào)發(fā)展研究》,《中國人口·資源與環(huán)境》2015年第3期,第85-86頁;梁坤、杜靖川、呂宛青《西南地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)與城鎮(zhèn)化耦合協(xié)調(diào)度的時(shí)空特征分析》,《經(jīng)濟(jì)管理》2014年第12期,第127-128頁;高楠、馬耀峰、李天順、白凱《基于耦合模型的旅游產(chǎn)業(yè)與城市化協(xié)調(diào)發(fā)展研究——以西安市為例》,《旅游學(xué)刊》2013年第1期,第63-65頁。。

考慮到旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量是相互作用的兩個(gè)系統(tǒng),在運(yùn)用熵權(quán)法求得各指標(biāo)權(quán)重的基礎(chǔ)上,借鑒覃成林的研究,采用線性加權(quán)法對(duì)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)估②覃成林、鄭云峰、張華《我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的趨勢(shì)及特征分析》,《經(jīng)濟(jì)地理》2013年第1期,第10-11頁。。

2.協(xié)調(diào)度評(píng)價(jià)模型

耦合度是對(duì)系統(tǒng)間互相作用效果的衡量,預(yù)示著耦合度達(dá)到一定臨界值時(shí)將趨向何種形態(tài)。其公式為:

式中,C代表耦合度,C值愈大,表征耦合度愈高,C∈[0,1];α、β為特定權(quán)重系數(shù),賦值α=β=0.5;θ為調(diào)節(jié)系數(shù),參考郭施宏的做法①郭施宏、王富喜、高明《山東半島人口城市化與土地城市化時(shí)空耦合協(xié)調(diào)關(guān)系研究》,《經(jīng)濟(jì)地理》2014年第3期,第75頁。,取θ=2。

耦合度不能反映旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量的協(xié)同效應(yīng),需引入耦合協(xié)調(diào)度模型②郭向陽、穆學(xué)青、明慶忠《云南省旅游經(jīng)濟(jì)與交通系統(tǒng)耦合空間態(tài)勢(shì)分析》,《經(jīng)濟(jì)地理》2017年第9期,第202-203頁。。

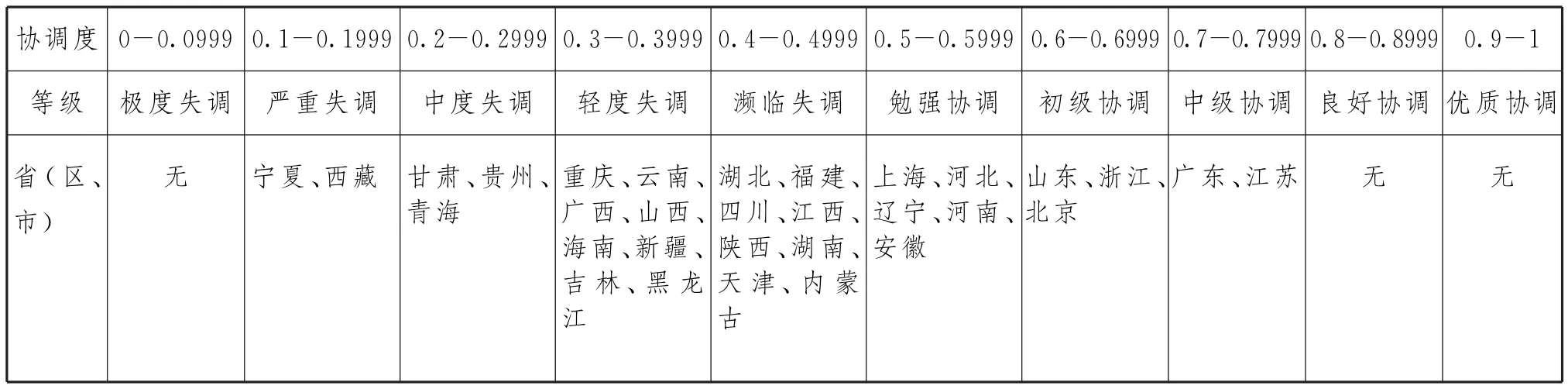

式中,D為耦合協(xié)調(diào)度;T為旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量綜合指數(shù),a,b為待定系數(shù),a+b=1,鑒于旅游業(yè)發(fā)展能夠促進(jìn)城鎮(zhèn)質(zhì)量提升,城鎮(zhèn)質(zhì)量推進(jìn)能夠反哺旅游業(yè)發(fā)展,兩者是相輔相承的系統(tǒng)體系,賦值a=b=0.5;本文運(yùn)用均勻分布函數(shù)法劃分協(xié)調(diào)度等級(jí)③協(xié)調(diào)度等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)參見:彭邦文、武友德、曹洪華、李松志、王輝《基于系統(tǒng)耦合的旅游業(yè)與新型城鎮(zhèn)化協(xié)調(diào)發(fā)展分析——以云南省為例》,《世界地理研究》2016年第2期,第108頁。,具體劃分等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見表2。

表2.協(xié)調(diào)度等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及劃分結(jié)果

3.探索性空間數(shù)據(jù)分析

全局自相關(guān)(Global Moran's I)能夠識(shí)別某種觀測(cè)值在地理空間上的整體空間關(guān)聯(lián)模式,其值越大,說明觀測(cè)值集聚性越高;反之,越趨于離散。局部熱點(diǎn)區(qū)(Getis-Ord Gi)分析能夠推算出觀測(cè)值在局部的空間集聚范圍。本文運(yùn)用全局和熱點(diǎn)區(qū)分析分別探討中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間關(guān)聯(lián)模式,并識(shí)別兩者協(xié)調(diào)度局部冷熱點(diǎn)的聚類特征。具體數(shù)理計(jì)算公式參照齊元靜等的研究④齊元靜、楊宇、金鳳君《中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及其時(shí)空格局演變特征》,《地理學(xué)報(bào)》2013年第4期,第520-521頁。。

4.地理探測(cè)器

地理探測(cè)器(Geographical Detector)運(yùn)用于探測(cè)空間差異性,其核心思想是,如果某一自變量對(duì)因變量有重要驅(qū)動(dòng)作用,則自變量和因變量的空間分布應(yīng)具有相似性。該方法不存在大量的假設(shè)條件,可有效克服傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析方法處理類型變量所存在的局限性,同時(shí)可揭示出兩自變量對(duì)因變量的交互作用。⑤王勁峰、徐成東《地理探測(cè)器:原理與展望》,《地理學(xué)報(bào)》2017年第1期,第116-134頁。本文運(yùn)用地理探測(cè)器探測(cè)中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的動(dòng)力因子,其模型如下:

式中,L為因變量Y或自變量X的層級(jí)數(shù)量,h=1,2,…,σ2為一級(jí)研究單元(全區(qū))旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度的方差,σ2h為二級(jí)研究單元(次區(qū)域?qū)觝)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度的方差。N h和N分別為層h和全區(qū)的單元數(shù)。P為探測(cè)因子X的探測(cè)力值,P值越高,說明探測(cè)因子對(duì)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的影響力越大。

交互作用探測(cè)的目的是評(píng)估影響因子X1和X2共同起作用時(shí)是否存在對(duì)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異Y解釋力的增強(qiáng)或減弱,或這些因素對(duì)兩者協(xié)調(diào)度空間差異作用是否存在獨(dú)立。⑥廖穎、王心源、周俊明《基于地理探測(cè)器的大熊貓生境適宜度評(píng)價(jià)模型及驗(yàn)證》,《地球信息科學(xué)學(xué)報(bào)》2016年第6期,第768-771頁。評(píng)估方法是通過對(duì)比單因子q值及雙因子q值的大小,進(jìn)而判斷兩因子間交互作用的方向及強(qiáng)度。

5.研究對(duì)象與數(shù)據(jù)來源

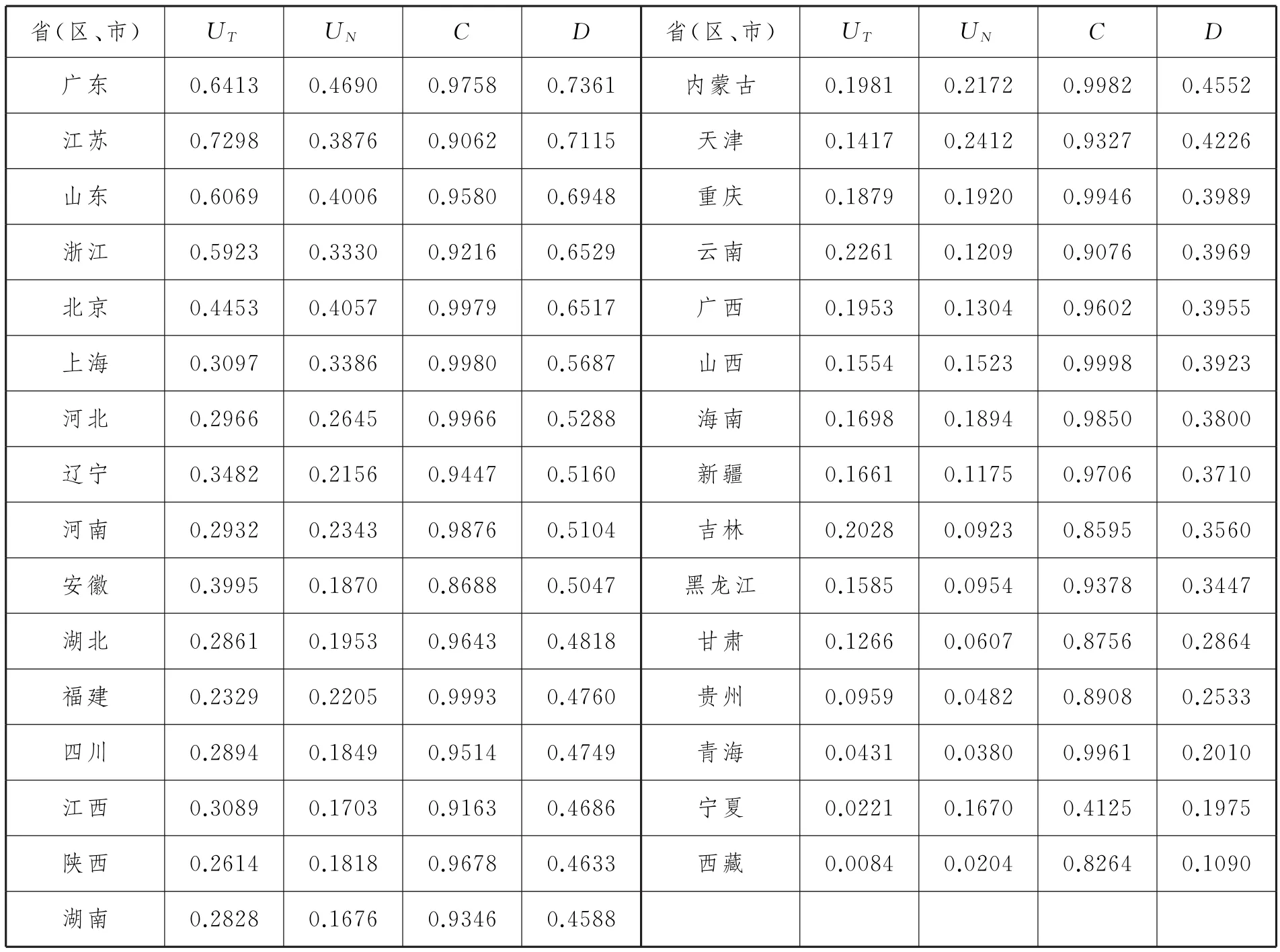

本文重點(diǎn)對(duì)中國大陸31個(gè)省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度及驅(qū)動(dòng)力進(jìn)行測(cè)度。通過采用綜合評(píng)價(jià)模型測(cè)算各省(區(qū)、市)旅游業(yè)(U T)與城鎮(zhèn)質(zhì)量(U N)的綜合得分,運(yùn)用耦合協(xié)調(diào)模型測(cè)算出各省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量耦合度(C)和耦合協(xié)調(diào)度(D),見表3。

表3.旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量各項(xiàng)指數(shù)評(píng)分

二 實(shí)證研究

(一)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異特征

依據(jù)協(xié)調(diào)度等級(jí)劃分結(jié)果(見表2)和旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量各項(xiàng)指數(shù)評(píng)分(見表3)可知:整體來看,中國各省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異性顯著且呈現(xiàn)高低對(duì)等特征。即協(xié)調(diào)度較高地區(qū),其旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量均呈較高水平,如廣東、江蘇、山東、浙江和北京;協(xié)調(diào)度低值地區(qū),其旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量指數(shù)均為對(duì)等的低值,如甘肅、貴州、青海、寧夏和西藏,以上地區(qū)主要區(qū)位指向于我國大陸西部邊緣地帶。具體來看,空間差異特征如下。

(1)中級(jí)協(xié)調(diào)型僅有廣東和江蘇,在空間上呈現(xiàn)離散狀分布。在效率優(yōu)先非均衡發(fā)展戰(zhàn)略背景下,廣東和江蘇依靠自身發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)、交通網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新產(chǎn)出水平、服務(wù)功能和制度環(huán)境,尤其是京滬高鐵、寧杭高鐵、粵西沿海高鐵和廣深港高鐵的貫通不斷吸引著周邊地區(qū)人流、資金流、物流和信息流愈益集聚,區(qū)位優(yōu)勢(shì)和本地旅游消費(fèi)市場(chǎng)效應(yīng)明顯,旅游發(fā)展和城鎮(zhèn)質(zhì)量發(fā)展過程中易產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)和外部性,使得廣東和江蘇分別成為珠三角城市群和長(zhǎng)三角城市群經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要腹地依托,加之旅游資源稟賦充裕(2017年江蘇和廣東5A級(jí)景區(qū)數(shù)量分別占全國的9.2%和4.8%),旅游發(fā)展的品牌效應(yīng)顯著,促使旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量互動(dòng)效應(yīng)呈現(xiàn)中級(jí)協(xié)調(diào)。

(2)初級(jí)協(xié)調(diào)型包括山東、浙江和北京,在東部沿海地帶呈散點(diǎn)狀布局。主要原因在于這些省(市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)和資源豐富度較好,尤其是北京旅游發(fā)展可依托故宮、長(zhǎng)城、頤和園等世界文化遺產(chǎn)和A級(jí)旅游景區(qū),加之其作為“環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈”重要組成部分,居民消費(fèi)能力強(qiáng),本地和外來市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)均表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),吸引著源源不斷的社會(huì)經(jīng)濟(jì)要素流愈益集聚,生產(chǎn)要素流在不斷集聚中產(chǎn)生涓滴效應(yīng),旅游與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)同效應(yīng)較好。山東和浙江依托國家全方位開放的政策調(diào)控力和社會(huì)保障力,正逐漸形成旅游加速推進(jìn)城鎮(zhèn)化質(zhì)量建設(shè)的正向效應(yīng)模式,同時(shí)高水平城鎮(zhèn)化推進(jìn)為旅游業(yè)提質(zhì)增效發(fā)展提供了內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力。

(3)勉強(qiáng)協(xié)調(diào)型有上海、安徽、河南、河北和遼寧,在空間上呈現(xiàn)“C”字型格局。以上省(市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量發(fā)展存在非同步性,旅游業(yè)或城鎮(zhèn)質(zhì)量的滯后延滯了兩者協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)生,比如上海城鎮(zhèn)化質(zhì)量得分高于旅游業(yè)綜合得分,而遼寧城鎮(zhèn)質(zhì)量發(fā)展滯后延滯了其旅游業(yè)運(yùn)營效率和旅游規(guī)模增長(zhǎng)。

(4)瀕臨失調(diào)型數(shù)量最多,空間上呈現(xiàn)“工”字型格局。包括湖北、福建、四川、江西、陜西、湖南、內(nèi)蒙古和天津8個(gè)省(區(qū)、市)。研究發(fā)現(xiàn),以上省(區(qū)、市)大多位于內(nèi)陸,旅游區(qū)位相對(duì)欠佳,旅游資源豐度指數(shù)相對(duì)較低,旅游產(chǎn)業(yè)鏈的橫向拓展和縱向延伸不足,加之自身旅游發(fā)展基礎(chǔ)薄弱,大量資源要素流、人才流和信息流被周圍協(xié)調(diào)度優(yōu)勢(shì)區(qū)所吸引,對(duì)其產(chǎn)生的“屏蔽或陰影區(qū)效應(yīng)”顯著。

(5)其余省(區(qū)、市)均屬于旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量輕度、中度和嚴(yán)重失調(diào)型,這些區(qū)域主要位于中國大陸西部邊緣和東北地區(qū),受制于生態(tài)系統(tǒng)脆弱、環(huán)境敏感性強(qiáng)等自然條件和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)落后、居民消費(fèi)潛力不足、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需升級(jí)、政策紅利不明顯、交通通達(dá)性弱等社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件共同制約,導(dǎo)致旅游資源聯(lián)動(dòng)效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力、社會(huì)保障力及市場(chǎng)效應(yīng)釋放受限,尤其是青海、寧夏和西藏位于我國重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)劃范圍內(nèi),旅游景點(diǎn)集聚性和組合性較差,不適宜旅游大規(guī)模開發(fā),開發(fā)成本較高,回報(bào)周期長(zhǎng),旅游資源的產(chǎn)品效益轉(zhuǎn)化率受限,加之經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后對(duì)城鎮(zhèn)質(zhì)量驅(qū)動(dòng)嚴(yán)重不足,致使其旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量發(fā)展不對(duì)等,兩者呈現(xiàn)“摯肘效應(yīng)”。

總體上,中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度水平不高且省際異質(zhì)性明顯,呈現(xiàn)“整體不均衡,局部組團(tuán)”的空間結(jié)構(gòu)特征。協(xié)調(diào)度高值區(qū)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地帶,協(xié)調(diào)性低值區(qū)主要集聚在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度低、基礎(chǔ)設(shè)施欠佳、旅游資源豐度相對(duì)較差,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待升級(jí)的大陸西部和東北等邊緣地區(qū),這與區(qū)域自身的自然條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景和區(qū)域不平衡發(fā)展戰(zhàn)略背景密不可分,比如東部地區(qū)地形平坦、地形起伏度較小、水源充足,利于各類經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)開展,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度高,而西部地區(qū)地形條件復(fù)雜,生態(tài)系統(tǒng)脆弱、生態(tài)環(huán)境敏感度高,旅游開發(fā)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展受限。

(二)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間關(guān)聯(lián)特征

運(yùn)用ArcGIS空間分析模塊對(duì)中國31個(gè)省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度全局Moran's I指數(shù)測(cè)算發(fā)現(xiàn),二者協(xié)調(diào)度全局Moran's I指數(shù)為0.2544,其關(guān)聯(lián)度屬性為正值,且Z值大于5%置信水平的臨界值1.96,通過了顯著性檢驗(yàn),表明中國各省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度存在著明顯空間集聚性。

表4.中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度冷熱點(diǎn)空間布局

運(yùn)用ArcGIS軟件空間分析模塊測(cè)算出各省(區(qū)、市)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度的冷熱點(diǎn)統(tǒng)計(jì)量,并運(yùn)用自然斷點(diǎn)法將其劃分為冷點(diǎn)區(qū)、次冷點(diǎn)區(qū)、次熱點(diǎn)區(qū)和熱點(diǎn)區(qū),以此來探討協(xié)調(diào)度高值簇和低值簇分布特征(見表4)。總體來看,中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度呈現(xiàn)半包圍圈層式結(jié)構(gòu)特征,即以沿海隆起地帶熱點(diǎn)區(qū)為核心圈層,向西至過渡依次呈現(xiàn)“熱點(diǎn)區(qū)—次熱點(diǎn)區(qū)—次冷點(diǎn)區(qū)—冷點(diǎn)區(qū)”的圈層結(jié)構(gòu)特征。進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn),旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)指數(shù)的冷熱點(diǎn)分布格局,與中國“東高西低”的社會(huì)經(jīng)濟(jì)格局和“東密西疏”的交通網(wǎng)絡(luò)格局相吻合,即冷熱點(diǎn)空間格局大致以“胡煥庸線”①胡煥庸線(Hu Line,或Heihe-Tengchong Line,或Aihui-Tengchong Line)是由中國地理學(xué)家胡煥庸(1901-1998)在1935年提出的劃分我國人口密度的對(duì)比線,即“黑河—騰沖一線”。為界,在“胡煥庸線”東南半壁經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且交通優(yōu)勢(shì)度高的省(區(qū)、市)多為熱點(diǎn)布局,位于“胡煥庸線”西北半壁經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱且交通建設(shè)落后的省(區(qū)、市)往往多為冷點(diǎn)區(qū),呈現(xiàn)集中連片趨同布局。主要原因:(1)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)往往是改革開放較早的區(qū)域,借助于國家政策紅利和本地旅游資源豐度優(yōu)勢(shì)較早形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展先行區(qū),對(duì)周邊資源和人才有著強(qiáng)大吸引力和“襲奪”效應(yīng),易產(chǎn)生區(qū)域經(jīng)濟(jì)“規(guī)模效應(yīng)”和“虹吸效應(yīng)”;(2)交通是各種生產(chǎn)要素流空間流動(dòng)與傳導(dǎo)的載體,依據(jù)“點(diǎn)—軸”系統(tǒng)理論,主要交通廊道能夠?qū)π畔⒘鳌⒓夹g(shù)流、資本流、客流等生產(chǎn)要素流產(chǎn)生主導(dǎo)性的傳導(dǎo)與擴(kuò)散功能,有助于區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極的形成與發(fā)展壯大①陸大道《二〇〇〇年我國工業(yè)生產(chǎn)力布局總圖的科學(xué)基礎(chǔ)》,《地理科學(xué)》1986年第2期,第110-118頁。,可以初步判斷,旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度一定程度上受到社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度和交通優(yōu)勢(shì)度制約。

三 中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異驅(qū)動(dòng)力探測(cè)

運(yùn)用地理探測(cè)器模型識(shí)別中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的驅(qū)動(dòng)力。遵循客觀性、典型性和數(shù)據(jù)可獲得性原則,綜合運(yùn)用文獻(xiàn)分析和專家咨詢方法共選取了8項(xiàng)指標(biāo)作為地理探測(cè)器分析的影響因子。(1)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)(X1):經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度的驅(qū)動(dòng)主要體現(xiàn)在供需兩方面。從供給側(cè)看,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)潛力大,對(duì)周邊地區(qū)生產(chǎn)要素流易產(chǎn)生“虹吸效應(yīng)”,產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚效應(yīng)顯著,為區(qū)域旅游業(yè)和城鎮(zhèn)化協(xié)同發(fā)展提供了內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力;從需求側(cè)看,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)伴隨著社會(huì)消費(fèi)產(chǎn)品總量提升,能夠有效刺激與提升社會(huì)總需求,用人均GDP(萬元)表征;(2)市場(chǎng)帶動(dòng)(X2):新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)認(rèn)為企業(yè)更傾向于市場(chǎng)規(guī)模大的區(qū)域生產(chǎn),本地消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大能夠吸引資金流、物質(zhì)流、人才流集聚,促使區(qū)域消費(fèi)的本地市場(chǎng)效應(yīng)潛能得到發(fā)揮,用城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)表征;(3)政府調(diào)控(X3):政府對(duì)區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)的作用,一方面,表現(xiàn)在對(duì)區(qū)域政策的調(diào)整與創(chuàng)新以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃制定等方面發(fā)揮的作用,另一方面,表現(xiàn)在政府對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及國土空間規(guī)劃方面的引導(dǎo),用人均一般公共財(cái)政預(yù)算支出(億元)表示;(4)投資拉動(dòng)(X4):投資深化不僅可以優(yōu)化本地資本有機(jī)構(gòu)成,還可以內(nèi)生出技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新等正外部性效應(yīng),推動(dòng)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量提質(zhì)增效發(fā)展,用人均全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元)表征;(5)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(X5):基于產(chǎn)業(yè)特征與屬性來看,第三產(chǎn)業(yè)具有環(huán)境污染少、經(jīng)濟(jì)效益好、產(chǎn)品附加值高的特點(diǎn),服務(wù)業(yè)越發(fā)達(dá)意味著低碳經(jīng)濟(jì)滲透企業(yè)生產(chǎn)鏈程度越深,“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)紅利”效應(yīng)越凸顯,用第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重(%)表征②李雪、金琦《京津冀地區(qū)金融發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響分析:區(qū)市證據(jù)》,《四川師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2019年第3期,第53-62頁。;(6)交通驅(qū)動(dòng)(X6):交通作為區(qū)域物質(zhì)能量流傳導(dǎo)的功能性通道,能夠增強(qiáng)區(qū)域生產(chǎn)要素的空間溢出效應(yīng),用鐵路與公路網(wǎng)絡(luò)密度(km/km2)之和表征;(7)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)(X7):梯度轉(zhuǎn)移理論認(rèn)為創(chuàng)新活動(dòng)是影響區(qū)域發(fā)展梯度層次的決定性因素,用人均專利申請(qǐng)授權(quán)量(項(xiàng))表征;(8)對(duì)外開放(X8):區(qū)域經(jīng)濟(jì)外向性能夠促進(jìn)要素流的跨區(qū)域流動(dòng),引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),對(duì)東道國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化產(chǎn)生引領(lǐng)與示范效應(yīng),促進(jìn)區(qū)域旅游業(yè)經(jīng)營績(jī)效和城鎮(zhèn)化效率同步提升,用進(jìn)出口貿(mào)易總額占GDP比重(%)表征。

為消除異方差的影響,在變量引入模型前,對(duì)各變量進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理以保證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。以旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度為因變量,上文篩選出的八個(gè)因素為自變量,運(yùn)用地理探測(cè)器模型分別識(shí)別中國整體及其三大地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因子。首先,使用ArcGIS軟件中的漁網(wǎng)創(chuàng)建功能,將格柵數(shù)據(jù)提取到點(diǎn),共提取544個(gè)樣本點(diǎn),采用自然斷點(diǎn)法(Jenks)將自變量的原始數(shù)據(jù)分成5個(gè)層級(jí),目的是將自變量由數(shù)值量轉(zhuǎn)化為類型量;其次,鑒于中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度存在顯著由東至西逐級(jí)遞減的差異性,有必要分別對(duì)全國尺度以及分區(qū)域尺度③將全國劃分為東、中、西三大地區(qū),東部地區(qū)包括遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南;中部地區(qū)包括黑龍江、吉林、山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西;西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、四川、重慶、貴州、云南、西藏。旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的影響因子進(jìn)行識(shí)別。運(yùn)用ArcGIS平臺(tái)將旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度與各影響因子進(jìn)行空間匹配,經(jīng)過測(cè)算得到全國及三大區(qū)域尺度旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度的因子影響力系數(shù)(見表5)。

(一)全國尺度旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異影響因子識(shí)別

從全國尺度來看,所有探測(cè)因子均通過了顯著性P值檢驗(yàn),除政府調(diào)控因子外,其余探測(cè)因子的驅(qū)動(dòng)力差異不明顯,而政府調(diào)控因子明顯高于其他因子的解釋力,表明政府調(diào)控力(影響力系數(shù)為0.6061)在促進(jìn)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量?jī)纱笙到y(tǒng)協(xié)同發(fā)展中具有重要引導(dǎo)作用,生態(tài)探測(cè)結(jié)果也印證了這一解釋。根據(jù)波特的鉆石理論,我國現(xiàn)階段仍處于投資驅(qū)動(dòng)發(fā)展導(dǎo)向,旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量發(fā)展具有政策導(dǎo)向性特征,政府財(cái)政的傾斜與重視程度會(huì)影響生產(chǎn)要素空間配置差異,進(jìn)而影響旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)生。對(duì)外開放因子(影響力系數(shù)為0.4854)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.4784)對(duì)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度的解釋力也較強(qiáng),說明經(jīng)濟(jì)外向性能力和科技創(chuàng)新對(duì)協(xié)調(diào)度的重要程度也不可忽視。

(二)區(qū)域尺度旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異影響因子識(shí)別

東部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度影響因素呈現(xiàn)多元化,除政府調(diào)控因子和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因子未通過顯著性檢驗(yàn)外,其余因子均通過檢驗(yàn),且各探測(cè)因子在對(duì)協(xié)調(diào)度的解釋力上呈現(xiàn)層級(jí)化特征。其中,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.6891)和交通驅(qū)動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.6860)是影響東部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的關(guān)鍵因子,生態(tài)探測(cè)也表明這兩類因子與其他因子有著顯著差異。現(xiàn)實(shí)中,受益于“創(chuàng)新引領(lǐng)率先實(shí)現(xiàn)東部地區(qū)優(yōu)化發(fā)展”的區(qū)域不平衡發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域自身資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的影響,東部地區(qū)在改革開放早期更容易得到國家政策性扶持,對(duì)周邊地區(qū)人才和資源產(chǎn)生“虹吸效應(yīng)”,區(qū)域科技創(chuàng)新產(chǎn)出效率高。此外,東部地區(qū)綜合性交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá),資源要素自由流動(dòng)和配置效率高,促使其創(chuàng)新和交通等因素對(duì)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度的解釋力優(yōu)于其他地區(qū)。投資拉動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.5656)、市場(chǎng)帶動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.4488)和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.4351)對(duì)協(xié)調(diào)度空間差異的解釋力也較強(qiáng),形成影響力第二層級(jí);產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因子(影響力系數(shù)為0.3086)、對(duì)外開放因子(影響力系數(shù)為0.2544)和政府調(diào)控因子(影響力系數(shù)為0.2256)的解釋力相對(duì)較弱。

表5.中國整體及三大地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異的影響力比較

中部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度影響因素呈現(xiàn)顯著差異化,除經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)帶動(dòng)和投資拉動(dòng)三個(gè)因子未通過顯著性P值檢驗(yàn)外,其余因子均通過檢驗(yàn)。其中,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因子(影響力系數(shù)為0.8739)、對(duì)外開放因子(影響力系數(shù)為0.8649)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.8148)對(duì)中部地區(qū)發(fā)揮著主要影響作用,表明近年來中部崛起戰(zhàn)略的實(shí)施促使中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度明顯提升,對(duì)外開放程度增強(qiáng),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效果明顯;交通驅(qū)動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.5316)對(duì)協(xié)調(diào)度空間差異的解釋力相對(duì)較強(qiáng),中部地區(qū)的鄭州、武漢、長(zhǎng)沙等省會(huì)城市均為全國綜合性交通樞紐,逐漸形成“穿點(diǎn)引線,以線帶面”的綜合性立體式交通網(wǎng)絡(luò)模式,能夠有效促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)要素和城鎮(zhèn)化生產(chǎn)要素的空間流動(dòng)與傳導(dǎo)配置,這也印證了上文分析中協(xié)調(diào)度與交通優(yōu)勢(shì)度空間布局呈現(xiàn)重疊性的結(jié)論。其余因子對(duì)協(xié)調(diào)度的解釋力相對(duì)較弱。

西部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度影響因子的解釋力差異明顯。所有探測(cè)因子均通過了顯著性P值檢驗(yàn)。其中,政府調(diào)控因子(影響力系數(shù)為0.8392)對(duì)西部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)性的解釋力最強(qiáng),表明西部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)性差異主要表現(xiàn)為政策驅(qū)動(dòng)型;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因子(影響力系數(shù)為0.6649)、投資拉動(dòng)因子(影響力系數(shù)為0.6506)對(duì)西部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)性的解釋力也較強(qiáng),均達(dá)到了65%以上。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施,西部地區(qū)主動(dòng)承接?xùn)|、中部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)資源配置效率逐漸提升。其余因子的解釋力表現(xiàn)出較弱的地位。影響因子交互作用探測(cè)結(jié)果表明(限于篇幅未列出),各因子與其他因子交互作用后的解釋力q值明顯強(qiáng)于各因子單獨(dú)作用,比如市場(chǎng)帶動(dòng)因子單獨(dú)作用的解釋力僅為0.2555,當(dāng)其與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資拉動(dòng)、政府調(diào)控、對(duì)外開放等因子交互作用時(shí),其交互作用解釋力均高達(dá)96%以上,因此,應(yīng)重視西部地區(qū)市場(chǎng)帶動(dòng)因子與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資拉動(dòng)、政府調(diào)控、對(duì)外開放等交互作用時(shí)的增強(qiáng)效應(yīng)。解釋力排在前四位的交互作用方式包括市場(chǎng)帶動(dòng)∩產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)帶動(dòng)∩投資拉動(dòng)、市場(chǎng)帶動(dòng)∩政府調(diào)控、政府調(diào)控∩產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),其交互解釋力高達(dá)97%以上,表明西部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)性差異主要表現(xiàn)為政策驅(qū)動(dòng)型,同時(shí)還受到多種因子的共同影響。

四 結(jié)論與政策啟示

(一)結(jié)論

(1)協(xié)調(diào)等級(jí)差異上,旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度等級(jí)劃分為中級(jí)協(xié)調(diào)型、初級(jí)協(xié)調(diào)型、勉強(qiáng)協(xié)調(diào)型、瀕臨失調(diào)型、輕度失調(diào)型、中度失調(diào)型和嚴(yán)重失調(diào)型,尚未出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)型、良好協(xié)調(diào)型和極度失調(diào)型,表明整體上中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)水平還有待提升。

(2)協(xié)調(diào)度空間差異特征上,高值協(xié)調(diào)度省(區(qū)、市)主要集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地帶,低值協(xié)調(diào)度省(區(qū)、市)主要區(qū)位指向于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度低、城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)突出、基礎(chǔ)設(shè)施欠佳、旅游資源豐度相對(duì)較差、且資源環(huán)境承載力較弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待升級(jí)的西部地區(qū),這與區(qū)域自身自然條件、社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和區(qū)域不平衡發(fā)展政策背景密切相關(guān)。

(3)中國旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間關(guān)聯(lián)性存在明顯的空間集聚性特征;協(xié)調(diào)度冷熱點(diǎn)集聚狀況大致以“胡煥庸線”為界,空間上表現(xiàn)為以東部沿海隆起地帶的熱點(diǎn)區(qū)為核心圈層,向西依次過渡呈現(xiàn)為“熱點(diǎn)區(qū)—次熱點(diǎn)區(qū)—次冷點(diǎn)區(qū)—冷點(diǎn)區(qū)”的半包圍圈層式空間結(jié)構(gòu)特征,此格局的形成大體上受到社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、人口規(guī)模和交通優(yōu)勢(shì)度的綜合制約。

(4)國家層面,政府調(diào)控對(duì)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度發(fā)展起著重要引導(dǎo)作用;東部地區(qū)協(xié)調(diào)度影響因素呈現(xiàn)多元化,表現(xiàn)出層級(jí)性特征;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、對(duì)外開放和創(chuàng)新因素對(duì)中部地區(qū)發(fā)揮著主要影響作用;西部地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)性差異主要表現(xiàn)為政策驅(qū)動(dòng)型,同時(shí)還受到多種因子的共同制約。

(5)通過對(duì)比各研究單元旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)值(見表3)可知,旅游業(yè)評(píng)價(jià)指數(shù)領(lǐng)先型省(區(qū)、市)占比(77.42%)普遍高于城鎮(zhèn)質(zhì)量綜合指數(shù)領(lǐng)先型省(區(qū)、市)占比(22.58%),表明中國城鎮(zhèn)綜合質(zhì)量普遍落后于旅游業(yè)發(fā)展,整體結(jié)構(gòu)為城鎮(zhèn)質(zhì)量滯后型;分區(qū)域來看,東、中、西三大區(qū)域均為旅游發(fā)展超前型,即城鎮(zhèn)綜合質(zhì)量不高延滯了旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的客觀需要。究其原因可知,雖然近年來我國人口城鎮(zhèn)化率急速提升,但整體上我國城鎮(zhèn)化綜合質(zhì)量發(fā)展仍參差不齊,尤其是西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、生態(tài)環(huán)境脆弱,中東部地區(qū)環(huán)境污染嚴(yán)重(PM2.5、SO2、CO2等一次污染物排放超標(biāo))等問題突出,交通擁擠、住房緊張等諸多城市問題備受詬病,相對(duì)較低的城鎮(zhèn)質(zhì)量無法提供區(qū)域旅游提質(zhì)增效發(fā)展所必需的基礎(chǔ)設(shè)施、旅游環(huán)境;加之區(qū)域行政壁壘的限制,一定程度上遏制著區(qū)際勞動(dòng)力、資本、信息流和旅游創(chuàng)新要素的傳導(dǎo)與流動(dòng),且區(qū)域內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力相對(duì)不足,難以維持旅游業(yè)在新階段轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求;尤其是城鎮(zhèn)規(guī)模相對(duì)較小和城鎮(zhèn)質(zhì)量相對(duì)落后的西部地區(qū),雖然旅游資源豐度相對(duì)充裕,但經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、地勢(shì)起伏相對(duì)較大、交通建設(shè)滯后等,使得中心旅游城鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)要素流難以形成類似平原地區(qū)的空間溢出效應(yīng),受距離衰減規(guī)律影響,旅游中心城鎮(zhèn)的“極化—擴(kuò)散”效應(yīng)受到牽制。但值得注意的是,西部地區(qū)的重慶、寧夏、內(nèi)蒙古和西藏為城鎮(zhèn)質(zhì)量超前型,說明此類地區(qū)城鎮(zhèn)質(zhì)量提高為城市旅游環(huán)境提升、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)充、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了支撐與保障,而其余地區(qū)則是旅游發(fā)展促進(jìn)城鎮(zhèn)質(zhì)量提升型。

(二)政策啟示

全域旅游背景下旅游業(yè)已漸趨成為我國國民經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效發(fā)展的重要引擎。基于中國及三大地區(qū)旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)調(diào)度空間差異特征及動(dòng)力機(jī)制分析,提出以下建議。

就中國整體而言:(1)應(yīng)強(qiáng)化“頂層設(shè)計(jì)、總體謀劃”。堅(jiān)持旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃與城鎮(zhèn)總體建設(shè)規(guī)劃相統(tǒng)一的方針,既要做好旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)新型城鎮(zhèn)化的推動(dòng)作用,積極調(diào)整城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),又要增強(qiáng)城鎮(zhèn)質(zhì)量對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)反哺功能。(2)應(yīng)貫徹“統(tǒng)籌協(xié)調(diào),融合發(fā)展”。通過尋求區(qū)域旅游發(fā)展合作方案、框架內(nèi)體制機(jī)制創(chuàng)新和建立全域旅游發(fā)展示范區(qū)來實(shí)現(xiàn)區(qū)域間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),進(jìn)一步放大協(xié)調(diào)度優(yōu)勢(shì)區(qū)的空間溢出效應(yīng);此外,通過產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式(如旅游+文化、旅游+農(nóng)業(yè)、旅游+制造業(yè)、旅游+金融業(yè)、旅游+健康養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、旅游+體育、旅游+科技等)將旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)培育成新型城鎮(zhèn)化主體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,通過多元化旅游產(chǎn)業(yè)體系培育來力促旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量步入良性協(xié)調(diào)發(fā)展軌道。(3)鼓勵(lì)開展智慧旅游,推動(dòng)智慧城鎮(zhèn)建設(shè)。智慧旅游、智慧城鎮(zhèn)建設(shè)均是將信息化與旅游發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)融合起來,是信息技術(shù)在旅游發(fā)展、城市建設(shè)中的應(yīng)用創(chuàng)新和集成創(chuàng)新,尤其是旅游業(yè)作為信息高度集中且對(duì)信息高度依賴的行業(yè),信息貫穿旅游活動(dòng)的全過程,開展智慧旅游和智慧城鎮(zhèn)建設(shè)有利于兩者深度融合、協(xié)調(diào)共生。

就東、中、西三大地區(qū)而言:(1)東部地區(qū)多屬旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量較高度耦合協(xié)調(diào)型,以上地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通功能通達(dá)性強(qiáng)、科技創(chuàng)新水平高,人口密度較大,為提升旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量的協(xié)同效應(yīng),應(yīng)堅(jiān)持走集約化可持續(xù)發(fā)展的道路,倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施共享、旅游產(chǎn)業(yè)集聚,發(fā)展創(chuàng)意旅游新業(yè)態(tài),發(fā)揮新型旅游經(jīng)濟(jì)對(duì)城鎮(zhèn)質(zhì)量的驅(qū)動(dòng)效應(yīng),同時(shí)東部地區(qū)還應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)環(huán)境,緩解經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)資源環(huán)境帶來的多重壓力,實(shí)現(xiàn)區(qū)域旅游經(jīng)濟(jì)與城鎮(zhèn)化效率增長(zhǎng)方式向集約型和綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型。(2)中部地區(qū)大多為旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量中低度耦合協(xié)調(diào)型,具有承東啟西的區(qū)位優(yōu)勢(shì),應(yīng)將進(jìn)一步縮小省際新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量與旅游業(yè)發(fā)展的差距作為重要調(diào)控目標(biāo)。一方面,應(yīng)主動(dòng)承接?xùn)|部?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和勞動(dòng)分工,優(yōu)化本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升就業(yè)環(huán)境效應(yīng),通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)揮本地市場(chǎng)消費(fèi)潛能,增強(qiáng)內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力,提升新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量;另一方面,中部地區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)起著“承東啟西,貫穿南北”的樞紐作用,應(yīng)借助交通立體聯(lián)運(yùn)的要素傳導(dǎo)效應(yīng)和資源優(yōu)化配置功能,實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)旅游資源的效益轉(zhuǎn)化率,提升區(qū)域全域旅游發(fā)展層次和旅游業(yè)集聚規(guī)模化水平,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)要素配置效率達(dá)到其最佳水平。(3)西部地區(qū)多為旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量低度耦合協(xié)調(diào)型,且旅游業(yè)與城鎮(zhèn)質(zhì)量協(xié)同發(fā)展受政策導(dǎo)向性明顯。一方面,應(yīng)繼續(xù)加大對(duì)西部地區(qū)的旅游人才保障、旅游市場(chǎng)品牌營銷模式創(chuàng)新和財(cái)政金融等政策的傾斜度,通過全方位對(duì)外開放、投資環(huán)境優(yōu)化、人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和旅游扶貧等政策性幫扶,提高對(duì)人才和經(jīng)濟(jì)要素流的吸納消化能力,促使其自身旅游與城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展模式由“輸血”外源式向“造血”內(nèi)生式功能轉(zhuǎn)化;另一方面,應(yīng)通過優(yōu)化國土空間結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施供給強(qiáng)度來提升對(duì)產(chǎn)業(yè)要素、人口的合理承載容量,有序推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量和旅游經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)共生。但需要注意的是,西部地區(qū)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)相對(duì)脆弱,對(duì)人類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的干擾具有較強(qiáng)敏感性,需把握好生態(tài)保護(hù)和資源合理利用的關(guān)系,維護(hù)好西部地區(qū)生態(tài)安全屏障功能。

四川師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2020年2期

四川師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2020年2期

- 四川師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)的其它文章

- 唐宋歷史記憶與巴蜀分界線復(fù)原

——兼論歷史研究中的“后代記憶”的科學(xué)運(yùn)用 - 豫雍之辨與漢賦地理鋪寫的轉(zhuǎn)捩

- 項(xiàng)目進(jìn)村與鄉(xiāng)村公共品供給不平衡

——基于村干部能動(dòng)性的視角 - 扶貧政策、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與城市化:中國農(nóng)村貧困人口變動(dòng)影響因素研究

- 互聯(lián)網(wǎng)法院司法實(shí)踐的困境與出路

——基于三家互聯(lián)網(wǎng)法院裁判文書分析的實(shí)證研究 - 憲制視野下法律監(jiān)督和檢察權(quán)能邏輯的重構(gòu)