模糊綜合評判理論在隧道超前地質預報中的應用研究

王 一

(中鐵十九局集團第三工程有限公司,遼寧 沈陽 110136)

0 引言

隨著國家經濟戰略向西轉移,西部大開發已成必然,交通等基礎設施建設理當先行。我國西南地區地質條件復雜多變,修建長大隧道及其困難,因此在隧道開挖前應進行詳細的地質勘查。我國西南地區富含大量碳酸鹽類巖石,遇水后極易形成巖溶洞穴。地下工程開挖過程中,巖溶突水、突泥、坍塌現象經常出現,對施工環境相對隱蔽的隧道工程來說危害巨大,輕者造成施工進度緩慢或暫停施工,重者將直接造成人員傷亡。據統計,宜萬鐵路馬鹿箐隧道在2006年1月21日遭遇突水,由于事發突然,事故造成9人遇難,同為宜萬鐵路的野三關隧道發生突水,事故造成10人遇難。所以,對隧道穿越段地質情況的掌握是保證安全施工的關鍵,通過現有資料結合理論方法對未開挖段進行提前預判已逐漸成為國內外學者的研究方向,對重點區段制定預報方案,有著重大的現實和理論意義[1-2]。

隨著超前地質預報技術不斷發展,TSP、地質雷達、紅外探測、陸地聲納、瞬變電磁、超前鉆孔等技術日趨完善。每種技術都有其各自的特點,但單一的超前地質預報技術還不能完全滿足我國隧道工程的發展需求,主要是由于單一的探測技術精度不足,無法精確地測出掌子面前方是否存在巖溶情況[3-4]。因此,本文在已有資料的基礎上結合模糊綜合評判理論及地質雷達檢測技術對楊林巖溶分布情況進行研究,為巖溶區隧道安全施工提供可靠的理論依據。

1 突水突泥評價因素

1.1 巖層厚度及巖層組合

碳酸鹽類巖石的溶蝕情況不僅與巖層厚度有關,而且與層間組合情況也密切相關。通常厚度較大的巖層是巖溶發育的多發帶,由于厚度較大巖層中所含有的雜質相對較少,其自身溶蝕性較好,巖溶在該種巖石中發育概率極大。相反,在厚度較薄的巖層通常富含雜質,溶蝕性不好,不易產生巖溶現象。如果僅由碳酸鹽類的巖石或由其他巖層與碳酸鹽類巖石組合而成的巖層,其巖溶較為發育[5]。

巖層組合同樣對巖溶發育起著重要作用,含水層按巖性一般分為4個等級,即強巖溶含水層、中巖溶含水層、弱巖溶含水層和非可溶巖相對隔水層,該四種巖性在我國西南地區皆有存在。

1.2 洞穴距離

巖溶洞穴與隧道斷面之間的垂直距離同樣影響巖溶突水情況。當巖溶洞穴距離隧道小于1倍隧道跨度時,巖溶突水可能性最大,當巖溶洞穴距離隧道大于2倍隧道跨度時,影響甚微,幾乎不會對隧道產生影響。根據工程經驗,當距離處于1.5倍跨度和2倍跨度之間的突水情況較弱,處于1倍跨度到1.5倍跨度之間的突水情況較強。

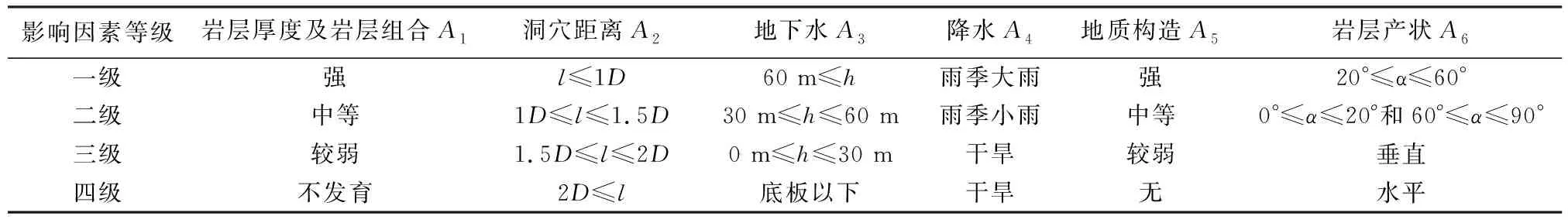

1.3 地下水

地下水是造成巖溶隧道產生突水的最根本因素。根據工程專家多年經驗可知,地下水頭的大小對隧道底板危害程度很大,地下水頭即年最高水位與隧道底板之間的高度差。隧道突水等級可分為四級,如果由水作為溶腔內的主要充填物質,且腔內土石碎渣并未固結時,或固結程度不強,且地下水頭位于隧道底板以上60 m時,隧道極易發生瞬時突水,即突水風險等級為一級,極度危險。而當地下水頭位于隧道底板以下時,不會造成突水突泥情況,突水風險等級為四級,即不發生危險。介于一級和四級之間的二、三兩級則根據工程經驗得出,具體分級見表1。

表1 巖溶隧道突水突泥因素指標

1.4 降水

隧道在雨季施工時,極易發生突水情況。由于地表水流的匯集,通過巖層間裂隙管道流入巖溶洞穴,增大洞穴內含水量,易產生突水。對于隧道上方至地表相對較密實的巖體,雖然滲流速度較慢,但經過一段時間持續滲流作用后還是會增加巖溶洞穴內的水量,造成突水情況。

1.5 地質構造

地質構造是控制巖溶發育的關鍵因素,對巖溶大小、形態、發展方向以及種群規模影響極大。地質結構主要包括節理、裂隙、斷層和軟弱結構面等。其中,壓性斷裂帶是在較大的地質構造運動擠壓下形成的特殊地質帶,根據其產生原因,處于該地質帶的圍巖主要以泥巖及壓碎巖構成,各種巖體之間處于相互膠結混沌狀態,孔隙率極低,地下水在此處很難流動。因此,壓性斷裂一般不會造成巖溶發育,而張性斷裂帶和扭性斷裂帶則容易產生巖溶現象。褶皺處通常也是巖溶的高發地帶。

1.6 巖層產狀

巖層產狀控制著層間水流狀態,水平和豎直產狀巖層最不易發育巖溶。因為水平狀巖層水流速度緩慢,豎直產狀巖層匯水面積小,但豎直產狀較水平產狀相對容易產生巖溶現象。根據工程經驗可知,當巖層產狀的傾角20°≤α≤60°,且僅為向斜或背斜翼部時,最易發育巖溶;而當巖層產狀傾角0°≤α≤20°和60°≤α≤90°時,巖溶發育等級處于中等水平。

巖溶隧道突水突泥各影響因素指標見表1。

2 突水突泥模糊數學評價模型[6]

因素集:根據前述可知,巖溶隧道突水突泥的主要影響因素有:巖層厚度及巖層組合A1,洞穴距離A2,地下水A3,降水A4,地質構造A5,巖層產狀A6,因此,因素集可表示為A={A1,A2,A3,A4,A5,A6}。

評價集:根據表1,將巖溶隧道突水突泥分為四個等級,其中P1、P2、P3、P4分別為一級、二級、三級和四級,風險性逐級遞減,因此,評價集可表示為P={P1,P2,P3,P4}。

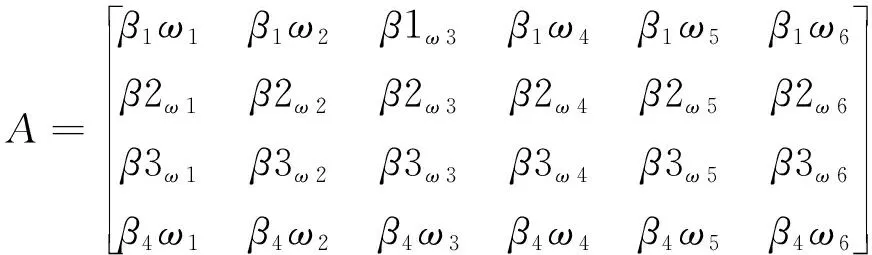

突水突泥的數學模型:每一個突水突泥因素集有4個評價集對其進行評定,記為Pi1,Pi2,Pi3,Pi4,即Pi={Pi1,Pi2,Pi3,Pi4}(其中i=1,2,3,4),則表1可表示為:

(1)

式(1)中:P為風險狀態指標矩陣,將該矩陣視為隧道突水突泥的數學模型,其中P矩陣的行向量為等級向量(即:一級、二級、三級、四級),列向量為指標向量或狀態向量(即巖層厚度及巖層組合、洞穴距離、地下水、降水、地質構造、巖層產狀)。

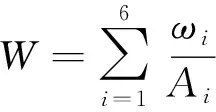

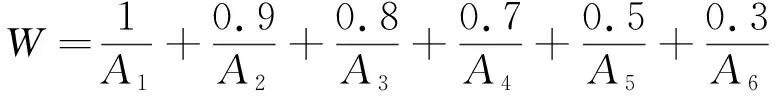

權重:由于巖溶隧道突水突泥的每種因素指標所產生影響程度不同,因此要對每種因素分配不同的權重系數,設權重系數矩陣為W={ω1,ω2,…,ωn}。由于指標向量只有6個,所以權重系數矩陣中取n=(1~6),n∈Z。根據工程實踐經驗、專家評判指標及各影響因素自身優劣性質,對各影響因素權重系數分配如下:A1是突水突泥首要因素,即取A1權重系數為ω1=1;A2是巖溶洞穴與隧道之間距離因素,也是直接影響巖溶突水突泥的主要因素,取ω2=0.9;A3,A4為水對巖溶隧道突水突泥影響因素,可直接產生突水突泥,取ω3=0.8,ω4=0.7;A5,A6是經過漫長地質運動所產生的地質構造與巖層產狀情況,影響因素相對較前幾項弱,取ω5=0.5,ω6=0.3。將ωi代入式(2)得:

(2)

(3)

歸一化后,可表示為:

(ω1ω2ω3ω4ω5ω6)=

(0.24 0.21 0.19 0.17 0.12 0.07)

(4)

由上式可知,A1所占權重系數最大,占總權重的24%,即巖層厚度和巖層組合對巖溶隧道突水突泥起主導作用,而A1~A5權重系數總和為0.93,可見突水突泥的產生原因主要是由此5種因素組成。

模糊數學評價模型:為反映突水風險,引入下列模糊關系:

(5)

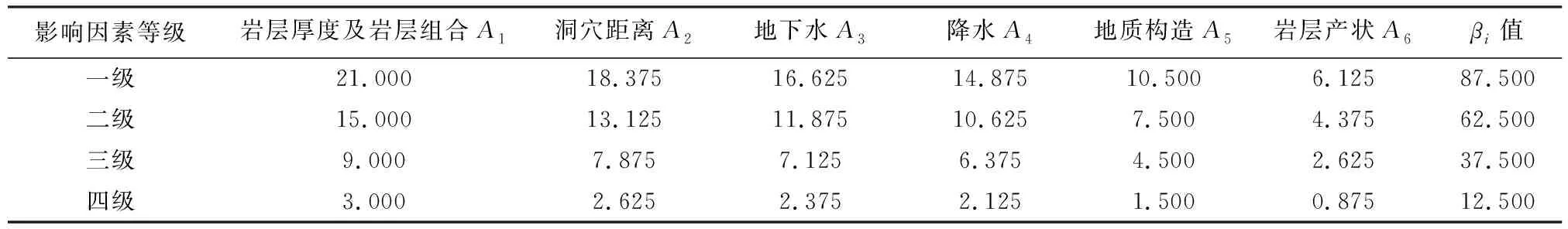

式中:A為隧道突水突泥風險評價矩陣;βi可由專家和工程經驗確定。βi取3/8與1/8差值,并擴大100倍,且β1~β4按等差數列分布,得到4個等級,即β1=87.5,β2=62.5,β3=37.5,β4=12.5,根據隧道各區段影響因素,計算出具體值列于表2。

表2 巖溶隧道突水突泥風險分級指數表

根據表2可將巖溶隧道突水突泥風險評價等級分為一級、二級、三級、四級,分值區段為(75,100],(50,75],(25,50],(0,25],其中一級的風險最高,四級的風險最低。

3 楊林隧道超前地質預報

楊林隧道位于昆明市東南山區,屬喀斯特地貌典型地質區,地勢險峻,雨水充沛,地下水系發達。經勘查單位勘測資料顯示,該地區巖溶較為發育,隧道穿過地區極易發生突水突泥。

楊林隧道左幅出口端,樁號ZK21+790附近,在2015.10.19日發生涌水涌泥,持續時間長達3 d,施工單位對涌泥段進行帷幕注漿處理和施作套拱。工程檢測人員通過地質雷達對ZK21+790附近掌子面圍巖現場檢測,對該處圍巖進行地質描述:涌泥體巖性主要由全-強風化泥質白云巖、頁巖和泥巖夾灰巖組成,檢測斷面主要為砂巖礫石、碎石土、流沙等松散體,透水性能好,導水性能強,孔隙度大,整體性較差,且該區段地下水豐富,測試斷面拱部及左拱腰有大股狀涌水。經地質雷達檢測可知,樁號ZK21+790附近存在一溶洞,內部可能含有水或泥雜質。

根據工程檢測人員對隧道圍巖情況的地質描述及檢測結果并結合表1可知,樁號ZK21+790巖層厚度及巖層組合程度屬中等,洞穴距離處于1.5倍隧道跨度與2倍隧道跨度之間,地下水頭距離隧道底板55 m,雨季施工,地質構造情況處于中等,層理發育,傾角45°。根據巖溶隧道突水突泥因素指標表計算權數為63.25,在(50,75]之間,屬于二級風險。

4 結論

(1)在巖溶區修建隧道過程中,準確預報巖溶位置及洞內充填物情況是保證安全施工的關鍵。本文針對巖溶出現的不確定性,提出了巖溶突水突泥風險評價的數學模型,并結合現場實測數據對該模型進行了驗證。

(2)根據巖溶隧道突水突泥情況,對其影響因素進行了分類,包括巖層厚度及巖層組合、洞穴距離、地下水、降水、地質構造、巖層產狀。