基于DELC的初中英語“三階七步”語篇閱讀教學模式探索

李蔓 韋靈

閱讀課是初中英語教學的重要課型。語篇閱讀包含語言知識,承載作者思想,蘊含文化信息,具有獨特的育人功能。《義務教育英語課程標準(2011年版)》(以下簡稱課標)提出:現代外語教育注重語言學習的過程,強調語言學習的實踐性,主張學生在語境中接觸、體驗和理解真實語言,并在此基礎上學習和運用語言;英語課程應成為學生在教師的指導下構建知識、發展技能、拓寬視野、活躍思維、展現個性的過程[1]。為了克服當前初中英語閱讀教學中普遍存在的語言學習脫離語境與實踐、重知識技能輕思維培養以及教學模式固化等問題,我們著手研究深度學習,探索深度學習的課堂實施路徑,并在為期兩年的實踐研究過程中逐漸構建起基于深度學習路徑(DELC)的初中英語“三階七步”語篇閱讀教學模式。

一、探索深度學習的實施路徑

深度學習注重經驗與知識的相互轉化,關注學生的學習機制,強調對學習對象進行深度加工,力推在教學活動中模擬社會實踐,堅持對學生進行持續性評價[2]。據此思考基于深度學習的初中英語語篇閱讀教學,可建構如下教學實施路徑。

(一)深度解讀文本,把握深度學習之源

解讀文本是深度學習的源頭,也是實現深度學習的關鍵。深度解讀文本要從文本的主題、核心內容、深層含義、語篇形式、語篇結構、寫作手法以及作者的寫作意圖等方面入手。深度解讀文本有助于教師更好地理解文本的價值取向及現實意義,便于由文及人,幫助學生走進語篇、超越語篇,習得能力,提升素養。

(二)精心設計活動,助力思維進階發展

學習活動是落實學科思維、促進深度學習的一個重要抓手。教師通過精心設計活動,能夠把對學科核心內容的解讀轉化為學習理解類活動、應用實踐類活動、遷移創新類活動等三類不同層次的活動,引導學生在活動中鍛煉邏輯思維、批判性思維以及創新思維,從而實現思維的進階發展[3]。

(三)深度加工知識,實現思維外顯

語言學習的目的之一在于培養學生的思維品質。深度加工知識能夠調動、發展學生的思維。學生思維的外顯需要借助一定的方式方法,也是教師用以評價學生學習結果的重要依據。助力思維外顯、深度加工知識的方式方法主要有以下幾個方面。

1.巧設疑問,促進思維發展。問題是激活思維的導火索。教師巧設疑問,能夠逐層推進學生思維的發展。通常情況下,教師的問題設計應遵循從關注邏輯性思維到批判性思維再到創新性思維的過程,并形成一條緊密的問題鏈[4]。學生回答問題的過程,便是思維外顯的過程。

2.運用圖示技術,實現思維的可視化。深度學習強調內容的聯結與整合。教師引導學生對語篇內容進行深度梳理、概括以及解釋說明,可使學生的邏輯思維和批判性思維得到有效的訓練;教師引導學生借助圖示技術梳理知識、構建知識之間的聯系,可使學生的思維變得可視并可評。課堂常用的圖示技術有思維導圖、模型圖、流程圖、概念圖等。

3.創設語境,培養遷移創新思維。不同的英語語篇可為學生提供不同的學習情境。學生在情境中體驗學習,可從中掌握核心內容,內化知識,形成分析、判斷以及解決問題的能力。教師在英語語篇閱讀教學中應著力創設真實合理的情境,引導學生入境學文、啟思,培養遷移、創新思維,出境則能靈活地遷移、運用語言。

4.開展持續性評價,促進課堂深度學習。深度學習是一個復雜的過程。學生的思維狀態是教師關注的焦點,也是評價深度學習是否發生的依據。因此,教師在教學過程中,要借助一定的方式方法,將學生的思維外顯為語言、文本或圖示,并通過構建相應的評價機制,對學生的思維層次進行定性與定量相結合的評價,引導學生的課堂學習不斷走向縱深。

二、構建基于DELC的初中英語“三階七步”語篇閱讀教學模式

課標明確提出:英語課程承擔著培養學生基本英語素養和發展學生思維能力的任務。深度學習的“深”體現在思維加工的水平上,體現在學習與運用語言知識的情境上,這與課標的要求十分契合,能夠有效解決英語閱讀教學中存在的諸如語言學習脫離語境與實踐、重知識技能輕思維培養以及教學模式固化等問題。DELC是深度學習的經典范式。

DELC是Deeper Learning Cycle的簡稱,系美國學者艾瑞克·詹森(Eric Jensen)和萊恩·尼克爾森(LeAnn Nickelsen)在《深度學習的7種有力策略》中提出的一種深度學習的教學模式,中文譯為深度學習路線或深度學習環路。該環路包含設計標準與目標、預評估、營造積極的學習文化、預備和激活先期知識、獲取新知識、深度加工知識、評價學生的學習七個操作步驟,其中:標準與目標是學習的依據;教師通過對學生的學習風格進行預測評估,為其營造適當的環境,激活其先期知識(即舊知)、聯系新知,探索新知、完成深加工,并對學習過程進行評價,再對標準進行調整與優化。以上七個步驟環環相扣,相互依賴,且形成環路構成完整有效的深度學習過程[5]。從英語語篇閱讀教學的實際情況出發,我們對該環路進行改進,構建了初中英語“三階(深度解讀、深度設計、深度評價三個階段)七步(七個步驟)”語篇閱讀教學模式(如圖1)。下面我們以外研版(新標準)七年級下冊Module 3 Making plans Unit 2 What Are You Going to Do?語篇閱讀教學為例,談談基于DELC的初中英語“三階七步”語篇閱讀教學模式在英語閱讀教學中的運用。

(一)深度解讀階段

本階段的任務是選定學習主題和確定學習目標。學習主題不同于單元話題,主題為語言學習提供語言實踐的范圍和語境,需要教師在深度解讀的過程中關注主題所承載的文化信息,找到提升學生思維品質的關鍵點。學習目標則對教與學起著重要的導向作用,不僅是教師進行教學設計的依據,也是學生深度學習的依據。

1.選定學習主題。深度學習注重知識的關聯度,英語教材單元內不同課時的學習內容存在一定的關聯性,選定學習主題應從單元內容的整體解讀入手,而非僅僅把某一課時的學習內容作為切入點。單元內容由圍繞某一特定主題的學習內容和學習活動構成。單元學習主題的選定以課程標準為依據,先后經歷分析英語學科教材、核心內容以及學情三個基本步驟。

在本課中,教材安排的單元話題是制訂計劃(Making plans)。第一課時以對話方式,通過討論周末計劃暨活動安排,引導學生學習用“be going to”句型表達自己的打算或計劃要做的事情;第二課時的語篇內容擴展為談論近期或者遠期的假期計劃,并適時引入“look forward to”和“because”來表達對于計劃的期盼和期盼的原因,使整個語篇邏輯性更強。該語篇核心內容由三篇中外學生日記構成,三名學生寫作日記的目的在于表達自己的假日計劃并與朋友分享自己的假日期待及喜悅心理。學生通過閱讀文本,能夠了解其他國家中學生的度假方式。我們分析,七年級的學生正處于習慣養成階段,思維品質有待提升,我們可通過引導學生探究主題的“文化信息”,讓學生明白以下道理:計劃能夠幫助我們更好地安排自己的生活、學習乃至人生,計劃能夠促進良好的、有計劃的生活和學習習慣的養成。基于以上分析,我們選定了如下學習主題:“Good plans can make a great holiday.”

2.確定學習目標。單元學習目標是指學生在完成單元內容的學習之后所應獲得的學科核心素養學習結果,主要表現在關鍵能力、價值觀念和必備品格三個方面,包括能靈活運用相應的知識、技能、策略,掌握能反映學科本質及思想的方法,具備解決問題的綜合能力以及經歷一定困難之后獲得愉悅的心理感受,對學科學習充滿好奇和期待,等等。

在本課中,我們制定了如下學習目標。(1)語言知識目標。①詞匯:fan,make friends,shirt,hope,win,enjoy,oneself,myself,May,May Day,late,something,walk,take a walk,country,second,fun,summer holiday;②詞組句型:I am looking forward to.... Im going to.... (2)語言技能目標。①讀:能讀懂包含計劃、安排的短文,并且判斷出文中人物的計劃、安排;②寫:能夠把新知識遷移到實際生活中來,結合范例用“be going to”寫作。(3)情感目標。養成良好的、有計劃的生活和學習習慣,培養自主學習能力。(4)學習策略。①自學策略:能根據自己的具體情況制定學習計劃;②合作學習策略:注意學習策略共享。(5)文化意識。了解不同國家、不同民族不同的休閑生活。

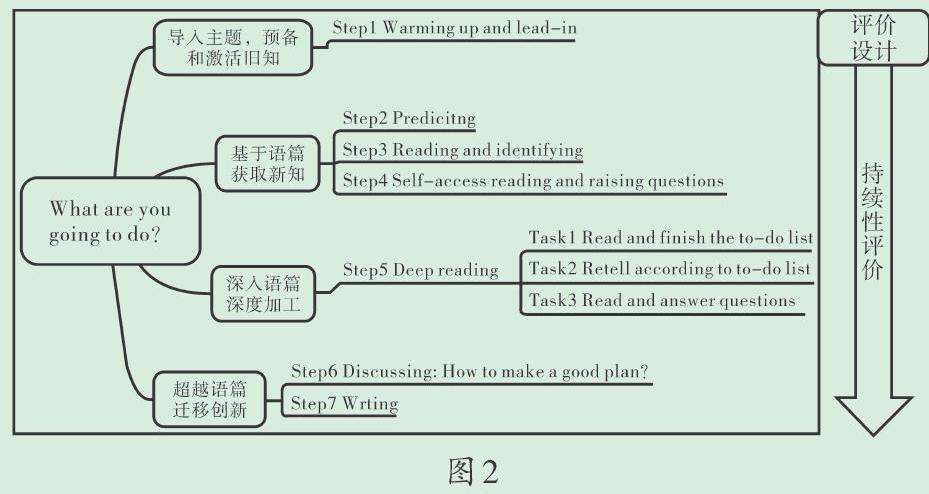

(二)深度設計階段

本階段的任務是精心設計教學活動,通過“導入主題,預備和激活舊知”“基于語篇,獲取新知”“深入語篇,深度加工”“超越語篇,遷移創新”四步,依次實現學生思維的進階發展。教學活動的設計能否適應學習者的需求,能否關注到每一個學習者,能否幫助達成教學目標,將直接影響教學效果[6]。因此,我們在設計閱讀教學活動時,既要堅持學生的主體地位,又要緊扣學習主題,依托語篇,遵循教學活動層級化、關聯化的原則,借助圖示技術,精心設計教學活動,確保教學活動與單元學習目標一致。

在本課中,圍繞“Good plans can make a great holiday”學習主題,我們設計了如下教學流程圖(見圖2),分步展開教學活動。

1.導入主題,預備和激活舊知。導入主題是課堂教學的第一個環節,其最終目的在于預備和激活學生的先期知識。先期知識是學生已經掌握的內容,是學生繼續學習的起點和新舊知識形成聯結的基石。教師設計導入活動應遵循針對性、趣味性、創新性原則,可采用復習導入、多媒體資源導入、話題導入或背景知識導入等形式,實現導入環節功效最大化[7]。

Step1 warming up and lead-in

教師播放Jack一家談論周末計劃的視頻,并提出“What are they going to do this weekend?How are they feeling?”的問題,引導學生復習周末活動以及“be going to”句型,激活舊知。然后繼續提問“What are you going to do this weekend?Why?”,由人及己,并通過一張思維導圖(如圖3)幫助學生發散思維。學生基于真實的問題情境自由作答,教師對學生的計劃不進行好與不好的評論,為后續自主反思活動的開展埋下伏筆。

上述活動的學習評價主要通過教師對學生學習積極性及參與面的觀察來實現。

2.基于語篇,獲取新知。語篇是新知的載體。教師圍繞主題語境,進行必要的語言知識和文化背景知識鋪墊之后,引導學生通過閱讀語篇、解讀語篇插圖和標題,抓取文本關鍵信息,掌握語篇大意和細節信息。

Step2 Predicting

教師通過設問(What can you see in these pictures?Where are the people in the pictures?How are they feeling?According to the pictures and title,what will we read in the passage?)引導學生關注文本插圖和標題,并對文本內容進行預測,激活學生的思維,激起學生的閱讀期待。

Step3 Reading and identifying

學生快速閱讀文本,確認預測信息是否與事實相符;然后完成圖片與段落的配對練習,明確各個段落的主要內容及事件。該活動能夠滿足學生的閱讀期待,使學生獲得驗證成功的喜悅。

Step4 Self-access reading and raising questions

學生仔細閱讀全文,以小組為單位,根據自己對文本的理解及個人喜好,自主擬定三個問題并將問題書寫在組內小黑板上(如圖4),請其他小組成員解答。組內探討問題取舍并評價其他小組成員答題情況,可以鍛煉學生學會思考、學會提問、學會評價和小組合作探究的能力,讓學生的學習由被動轉為主動,從中發現學習的意義。教師適時追問,有助于推進學生思維的發展。

3.深入語篇,深度加工。深入語篇,旨在梳理、概括、整合信息,建立信息之間的聯結,對知識進行深度加工,將獲取的信息變得有意義。深度加工知識的本質就是建立知識的聯結,在恰當的情境中應用知識、內化知識。

Step5 Deep reading

本環節由三個任務構成。

任務一:聚焦語篇B段,完成to-do list(如圖5)。教師通過適時追問,引導學生嘗試評價張思佳的假期:Q1,Where is she going to collect litter?Q2,What is her holiday like?Q3,What do you think of her holiday plans?Are they good or bad?

任務二:根據to-do list中的內容,復述張思佳的計劃。

任務三:回答問題,深層理解語篇內涵。Q1,What do they think of their own holiday plans?(評價)Q2,What are their feelings?Which words show their feelings?(情感)Q3,Why does the writer arrange the passage like this?(寫作意圖)

以上三個任務,教師借助圖示和提問方式助力學生思維外顯,引導學生關注作者的情感態度與寫作意圖,實現對文本的深層理解,從中訓練思維,培養思維品質。活動評價主要通過提問和觀察學生完成任務的表現以及獲取信息的情況來達成。

4.超越語篇,遷移創新。遷移創新需要超越語篇的學習活動。教師基于新的知識建構,引導學生在新的語境中,通過自主、合作、探究的學習方式,綜合運用語言技能,進行發散思維,創造性地解決陌生情境中的問題,理性表達觀點、情感和態度,體現正確的價值觀,實現深度學習,促進能力向素養的轉化[8]。

Step6 Discussing:How to make a good plan?

設置開放性問題“How to make a good plan”,啟發學生思考;課件出示開課時思維導圖,讓學生反思自己之前所制定的計劃是否合理,以此引出好計劃的標準。反思是培養批判性思維的重要途徑,讓學生通過反思自行糾正不當的觀念與行為,從中實現對自我的行為評價與監控。

Step7 Writing

教師首先播放“三月三”活動視頻,激發學生對假期生活的向往;然后引導學生以小組為單位,運用計劃清單、思維導圖等圖示方式(如圖6),在小組合作的基礎上,根據節日習俗制訂本組“三月三”假期計劃;最后教師邀請各小組學生上臺展示并解釋本組的假期計劃,結合學生的綜合表現給出較為細致的評價。本活動重在訓練學生的邏輯思維能力和合作學習能力,活動評價采用小組自評、組間互評和教師點評的方式。活動結束,教師點明主題“Good plans can make a great holiday”,升華學生情感,讓學生再次明白計劃的重要性,旨在培養學生合理規劃時間的意識。

(三)深度評價階段

持續性評價是一種形成性評價,伴隨著教師的教和學生的學,與教和學融為一體,貫穿學習過程的始終。于學生而言:持續性評價是一種形式多樣、以學生發展為中心、以學科素養培養為導向的立體性評價,是綜合素質評價的一部分;持續性評價還是一種激勵性評價,可以讓每一個學生都有出彩的機會。于教師而言:持續性評價可以幫助教師隨時了解學生學習目標達成情況、監測并調控學生的學習過程、反饋學習效果并改進教學。因此,教師在進行教學設計時務必注意評價設計,并在教學實施環節堅持啟動評價機制,保障深度學習的進行。

基于DELC的初中英語“三階七步”語篇閱讀教學模式,為初中英語閱讀教學內容與教學環節的重構和優化提供了理論和實際操作的指導,既誘發了教師的深度備課、深度教學,更引發了學生的深度學習,從而促進了師生雙方的共同成長。

參考文獻

[1]教育部.義務教育英語課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]劉月霞,郭華.深度學習:走向核心素養(理論普及讀本)[Z].北京:教育科學出版社,2018.

[3][8]王薔.基于英語學習活動觀的閱讀教學設計[EB/OL].https://www.jianshu.com/p/4b2efb04f116,2018,2019-7-25.

[4]張秋會,王薔,蔣京麗.在初中英語閱讀教學中落實英語學習活動觀的實踐[J].中小學外語教學,2019,(1):1-7.

[5]Eric Jensen,LeAnn Nickelsen.深度學習的7種有力策略[M].上海:華東師范大學出版社,2009.

[6]王篤勤.初中英語有效教學模式[M].北京:北京師范大學出版社,2014.

[7]鐘小蘭.初中英語新課的導入原則與導入技巧研究[J].英語教師,2015,(24):51-52.

注:本文為廣西教育科學“十三五”規劃2019年度B類課題“基于區域教研組的英語深度學習的課堂教學研究”(課題/立項編號:2019B223)和自治區教育廳基礎教育教學改革質量提升項目“基于深度學習的‘實活厚課堂的實踐與探索”的階段研究成果。

(責編 白聰敏)