外包鋼加固截面削弱柱受力性能研究

林識棟, 朱 華, 周 安

(1.合肥工業大學 土木與水利工程學院,安徽 合肥 230009;2.安徽省建筑科學研究設計院,安徽 合肥 230031)

0 引 言

外包鋼加固法施工便捷、現場作業量小、可大幅加固構件的承載能力,被廣泛應用于鋼筋混凝土柱的加固工程中[1]。外包型鋼在受力過程中與混凝土柱共同工作、協同變形,并通過外包鋼骨架對混凝土的套箍效應,約束混凝土的側向變形,使混凝土處于三向受壓狀態,進而提高混凝土的抗壓強度。

近年來,國內學者針對外包鋼加固柱的受力性能進行了研究[2,3],但多針對于未受削弱的完整混凝土柱。在實際工程中常會遇到因打孔植筋造成柱截面削弱、柱身出現承載力不足需要進行外包鋼加固的情況,設計方對削弱柱的實際加固效果并沒有定量的認識,一般多憑借經驗進行設計。本文利用ABAQUS有限元軟件建立加固截面削弱柱數值模型,對其受力性能進行分析研究。

1 加固設計方案

1.1 工程背景

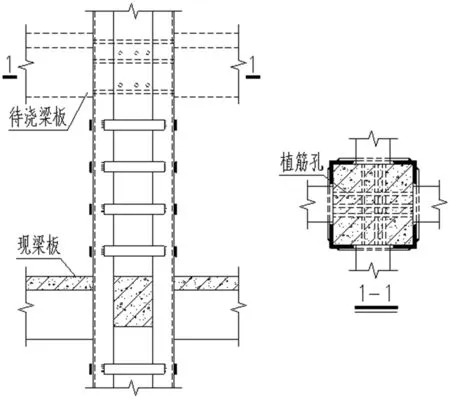

淮河路步行街騰百商場在進行錯層改造工程中將現梁板整體拆除后,在梁板上方1.2 m位置重新進行梁板支模澆筑。由于待澆梁板的植筋需要,工人們在柱身鑿出多個貫穿孔洞,造成柱有效截面大大削弱,嚴重部位削弱程度可以達到20%。設計方擔心在施工過程中因工人操作不當或構件自身承載力不足,而出現截面削弱柱大變形甚至倒塌的情況,為了保證結構安全性,選用外包鋼加固法對截面削弱柱進行加固。為了研究截面削弱柱的實際加固效果,本文研究課題在此基礎上提出,具體改造示意圖如圖1所示。

圖1 改造示意圖

1.2 加固設計方案

使用外包鋼對截面削弱混凝土柱加固前,應先對混凝土表面進行打磨和找平處理,缺陷處使用找平砂漿填充[4]。然后將L100×10的角鋼包裹在柱四角,角鋼與混凝土之間的空隙用結構膠填充。綴板選用50×10的條形鋼板與角鋼三面圍焊,綴板間距為200 mm。打孔區域內因后期需要植筋支模,不使用綴板進行連接。綴板焊接完成后,使用結構膠將綴板與混凝土之間的縫隙填實,并用水泥砂漿做封邊處理。

2 外包鋼加固截面削弱柱模型建立

2.1 材料參數

利用ABAQUS有限元分析軟件,建立500 mm×500 mm×2 500 mm的柱模型,縱筋直徑18 mm,總計8根,箍筋為間距200 mm的8 mm鋼筋。具體材料參數見表1、表2。

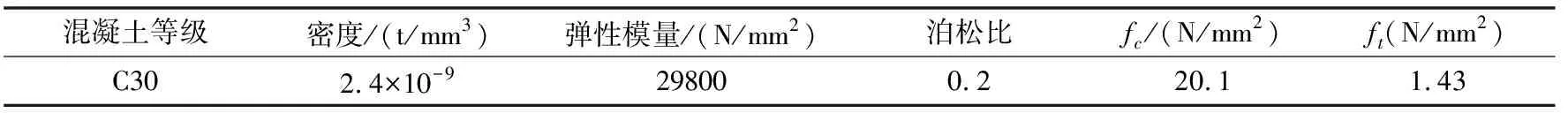

表1 混凝土材料參數

表2 鋼材材料參數

2.2 截面削弱操作

使用Part模塊中的切削功能對柱部件進行削弱截面操作。主梁方向總計切削8個植筋孔,上下3排;次梁方向總計6個植筋孔,上下2排。進行打孔操作時應注意對內部鋼筋的避讓,鋼筋外露會造成計算中斷。打孔完成后應對打孔部分分割處理,以保證后續網格劃分質量、提高計算精度。

2.3 相互作用定義

建立模型時,不僅要考慮鋼筋與混凝土之間的相互作用,還應考慮外包鋼與混凝土之間的相互作用。不考慮鋼筋與混凝土間的粘結滑移,將鋼筋與混凝土定義為Embedded Region,使鋼筋不可以在混凝土內自由移動但可以發生轉動。將外包鋼與混凝土表面定義為Tie約束,認為外包鋼與混凝土之間膠結密實、不發生相對運動。

2.4 生死單元定義

外包鋼加固屬于二次受力結構,外包鋼要參與受力,必須施加新的荷載,這種現象稱為應力滯后現象[5]。在ABAQUS中,可以通過定義生死單元來實現混凝土與外包鋼之間的應力滯后。在Interaction模塊中使用Model change功能選中外包鋼骨架,使其在這一分析步驟中剛度接近無限小,不參與結構受力;在下一個分析步驟中,激活外包鋼骨架的材料屬性,此時外包鋼骨架與混凝土共同受力。

3 外包鋼加固截面削弱柱結果分析

3.1 截面削弱對加固性能的影響

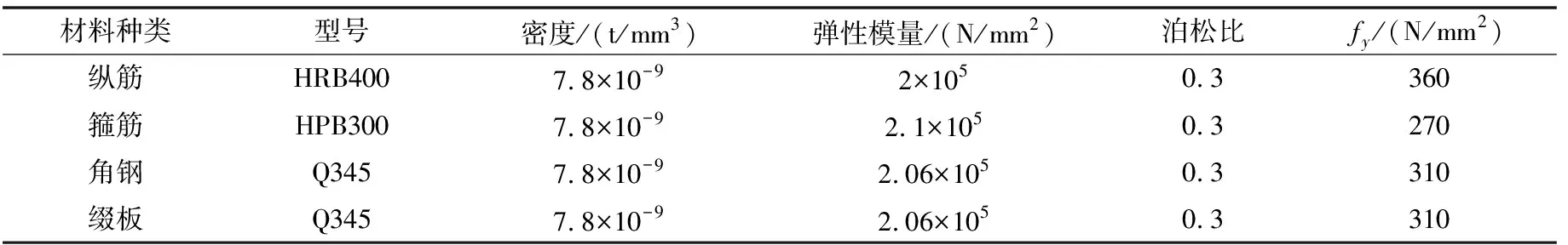

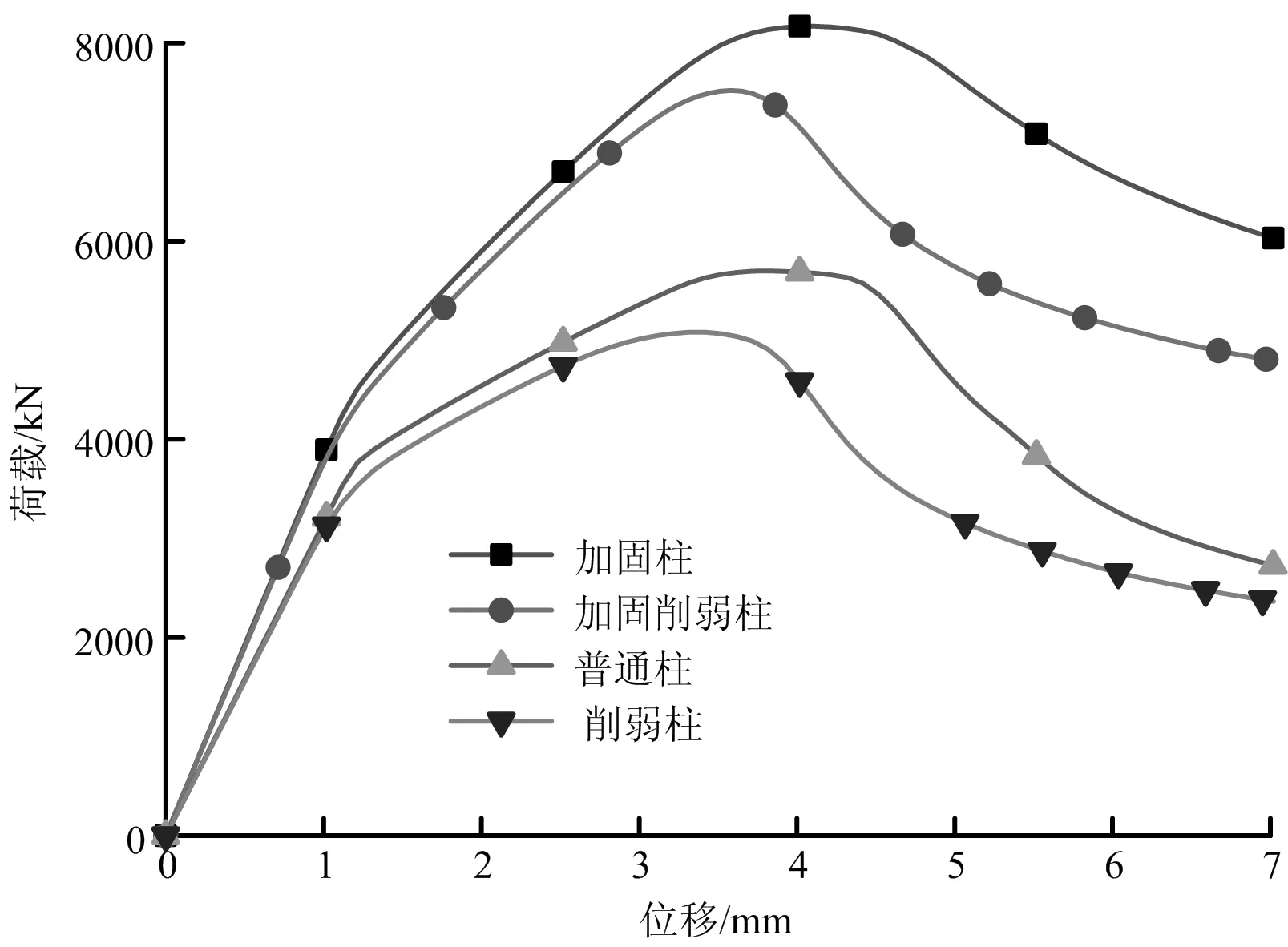

建立了普通混凝土柱、削弱柱、加固普通柱和加固削弱柱4個有限元模型,進行對比分析。分析結果見表3及如圖2所示。

表3 四種柱有限元結果

圖2 荷載-位移關系曲線

由于打孔部位的應力集中現象,混凝土柱的極限承載力降低了10.88%。通過外包鋼加固后,削弱柱的極限承載力提高了32.95%,足以滿足施工要求。但從圖2可以發現,包鋼加固并不能恢復打孔截面削弱柱的變形能力,加固削弱柱在達到荷載峰值后下降段趨勢明顯。這說明雖然外包鋼骨架的套箍約束能夠提高混凝土的抗壓強度,但仍不能阻止打孔部位混凝土由于應力集中現象提前退出工作。

從圖2還可以發現,在加載前期加固柱和加固削弱柱的荷載-位移曲線基本保持一致,繼續加載兩者關系曲線開始產生差異。這說明在混凝土處于彈性階段時,外包鋼骨架與鋼筋混凝土柱協同變形、共同工作,打孔削弱部位由于受到側向約束,應力集中現象不明顯;進入塑性階段后,打孔削弱部位混凝土出現較大變形,此處外包鋼骨架隨之產生較大變形;荷載達到峰值后混凝土被壓潰,但僅打孔區域的外包鋼骨架達到屈服強度,其他部位的角鋼處于較低強度。在實際工程中,若打孔削弱柱上部荷載較小,混凝土一直處于彈性階段,則可以忽略打孔對承載力的削弱。

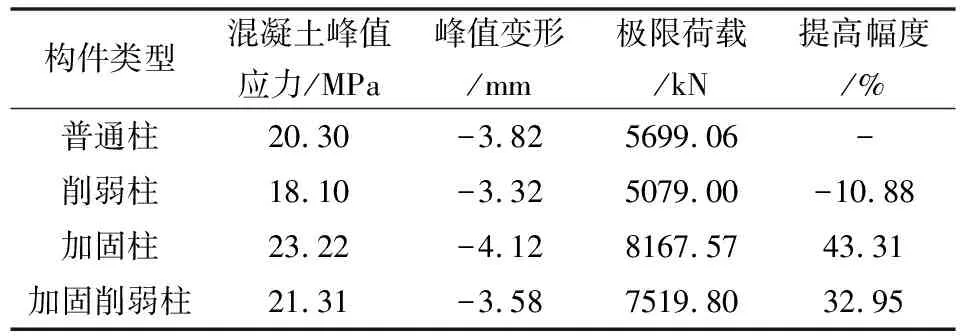

3.2 初始應力水平對加固性能的影響

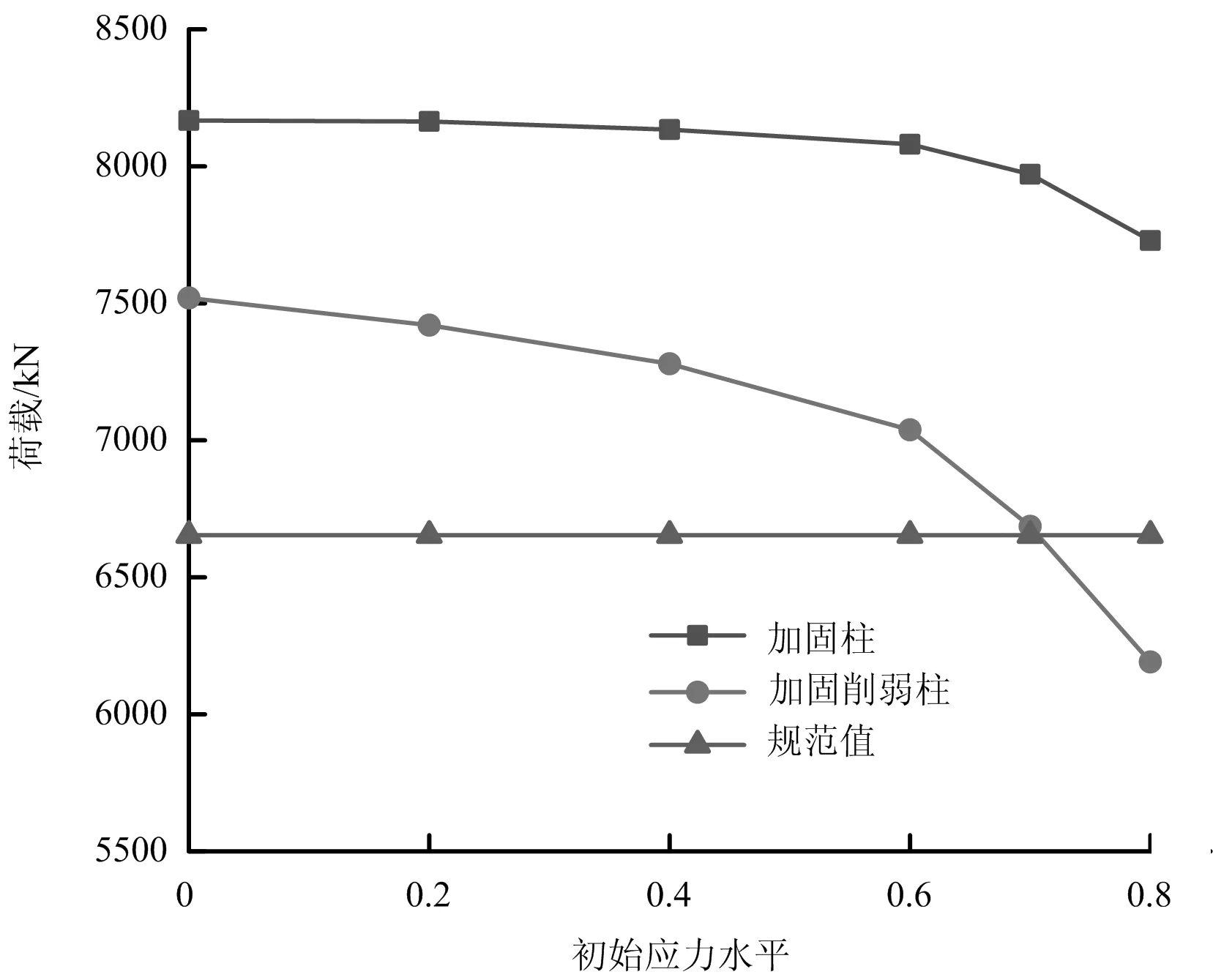

以普通混凝土柱的極限承載力為基礎,對初始應力水平為0.2、0.4、0.6、0.7、0.8的加固柱和加固削弱柱分別建立模型,分析應力滯后效應對混凝土柱加固性能的影響,并與規范[6]計算值進行對比。分析結果如圖3所示。

圖3 荷載和初始應力水平關系曲線

由圖3可知,外包鋼的加固效果隨著初始應力水平的提高不斷下降,加固削弱柱的下降趨勢更為明顯。在混凝土處于彈性階段時,柱豎向變形和混凝土的橫向應變較小,此時外包鋼骨架仍能保持較高的強度利用率;混凝土進入塑性階段后,已經產生了較大的變形,后加型鋼對混凝土的約束不斷降低。特別是針對加固削弱柱,高初始應力水平下打孔部分混凝土已經瀕臨破壞邊緣,外包鋼加固后僅施加少許荷載混凝土就被壓潰,外包鋼骨架無法獨自受力隨即也被壓垮,無法充分發揮外包鋼骨架的加固性能。

與規范計算值進行對比,雖然規范公式中并未考慮應力滯后和外包鋼對混凝土的套箍效應,但即使對于普通加固柱而言規范計算值仍偏于保守。針對加固削弱柱,當初始應力水平高于0.7時,柱的極限承載力已經低于規范計算值,并隨著初始應力水平的增加快速下降。在對截面削弱柱進行加固設計時若上部荷載較大,需要對柱進行卸載措施,以免達不到規范設計要求而出現安全事故。

4 結 論

本文依據騰百商場實際改造工程,通過有限元分析手段,得出以下結論:

(1) 上部荷載較小,截面削弱柱處于彈性發展階段時可以忽略打孔對柱的影響。

(2) 外包鋼能有效提高截面削弱柱的承載能力,但無法使其變形能力恢復至打孔前的狀態。

(3) 初始應力水平對截面削弱柱的影響不可忽視,在應力水平較高時須采取必要措施對其進行卸載。