基于GIS的事故海域救援風險的空間分析

劉志晨,李穎,于文博,趙術林

(大連海事大學 a.航海學院;b.環境信息研究所,遼寧 大連 116026)

針對海況的復雜多變,無法及時對大量事故的相關數據進行有效處理與空間分析,增加了搜救工作的開展難度。為了減少事故帶來的損失,亟須依靠一種可對空間數據進行快速處理與空間分析的方法來提高海上應急救助和保障能力。

目前,GIS是以空間數據處理與空間分析為核心的一項空間信息平臺,GIS技術已在海洋漁業[1]、海洋環境評價[2-3],以及防災減災[4]等方面開展了相關研究并取得較好的應用效果,而在海上搜救領域的研究相對較少。由于海上搜救決策的準確性需要及時有效的空間信息分析支持,針對我國目前搜救信息分散尚未建立統一平臺的現狀,可利用GIS在多源空間數據分析與處理上的優勢,可為海上遇難船舶空間信息進行數值模擬、模型構造與空間分析提供一整套基于GIS規范空間操作,以反映具有空間分布特性的船舶搜尋救助系統。國外有關研究機構和公司對于海上搜救流程進行了深入而細致的研究,開發出了一些具有實用價值的海上搜救輔助決策系統軟件[5-6]。這些軟件和方法中集成了大量的船只資料和險情應急處置模型,對于實際的海上搜救行動具有很好的指導價值。近些年來,一些學者對搜救目標的準確探測與搜救區域計算分析進行了研究[7-9],但進行搜救模型的計算仿真與空間數據的處理分別在不同平臺下完成,兼容性差,影響分析效率,且海上氣象水文、自然環境等海洋地理信息數據具有數據量大、數據類型復雜多變、搜救模型計算相對繁瑣等特點,影響海上搜救業務的迅速決策。針對該問題,本文提出在空間信息平臺下采用相對簡化的改進緩沖區分析和疊置算法對搜救區域進行空間分布特征的分析,獲取事故點對周圍海域影響范圍圖層與事故海域救援風險空間布局情況,提高海上搜救方案的科學合理性。

1 空間分析方法

1.1 改進的緩沖區分析

本文使用緩沖區分析計算了海上遇險船舶的事故影響范圍。數據點為遇險船舶目標點,以往的研究大多關注事故點的頻度,而實際上通過對不同事故點賦予不同的權重,可以更準確分析的事故影響范圍情況。本文從數學角度把遇險船舶看成一個空間集合,緩沖區則是集合的鄰域,而鄰域的大小由遇險船舶的事故嚴重程度、事故周圍海洋環境等影響度來決定,設定相應的指標因素作為判別標準,不同等級賦予事故點影響值不同權重P,P=1,2,…,a,則事故g的影響值為Na(g)。對于給定的對象O,其緩沖區可定義為

Buffer={x|d(x,O)≤r}

(1)

式中:d為歐氏距離;r為影響范圍的鄰域半徑。圖1為風浪流力矩合成示意圖,由于在海上遇險目標的影響范圍還受到風、浪、流3種力的作用,在緩沖區分析中將風浪流場作用力影響考慮其中,則假設不考慮垂向運動的運動情況下,這3種力運動方程[10]為

圖1 風浪流力矩合成示意

式中:Cd為風的拽力系數,與目標的形狀有關;ρa為空氣密度;Aα為目標暴露于水面以上區域在受風面上的投影面積;Wσ為海面風速;Cw為波浪的反射系數;g為重力加速度;A為海浪的波幅;ρf為海水密度;Lt為目標長度;Cl為流的拽力系數;Ai為目標浸沒于水面以下區域的投影面積;Lb為目標相對于周圍海水的漂移速度。根據牛頓第二定律,速度與力的數學關系為

kmidV/dt=Fwind+Fwave+Fflow

(4)

式中:V為事故點擴散速度;k為質量系數。根據力的分解與合成平行四邊形定則,由圖1進行分析,由勾股定理公式在三角形△O′A′B′中求出海水的力矩值。

由余弦定理求合力的模值,如式(7)所示。假設風浪流的合力為∑F,根據圖1分析,在平行四邊形OBCC′中進行幾何分析,四邊形的內角和是360°,∠OBC計算如下。

∠BOC′=∠BCC′=θ2

∠OBC=(360°-2θ2)/2

(6)

由于余弦函數在[0,π]區間上有負數值,因此,式中含有余弦部分應取絕對值。合力∑F的表達式為

∑F=

圖2為海上事故點緩沖區受風浪流合力后的改進示意圖。

圖2 事故點緩沖區改進示意

根據風浪流3種合力的計算方法,將風流壓差變量對緩沖區解算方法進行改進,假設Vcurrent為遇險目標周圍海流速度,Vwater為目標對周圍海水速度。Vcurrent為表層海流,包括埃克曼漂移、斜壓運動、潮流和慣性流等。Vwater體現了風和海浪對遇險事故擴散的影響。風浪流速度的矢量V可表示為

∑V=Vcurrent+Vwater

(8)

通過式(8)可推導為

下一刻事故擴展范圍Xi可表示為

(10)

根據正余弦定理將風浪流影響參數代入緩沖區計算方法中,由于緩沖區面積不變,通過等積變換可知,

πr2=πab

(11)

a=r2/b

(12)

緩沖區受到風浪流合力作用后,結合下一刻事故擴散速度可表示為

緩沖區形狀變換后x、y坐標軸的變換表示:

1.2 疊置分析

疊置分析是多圖層間提取空間隱含信息的方法之一[11]。本文應用疊置算法分析海上搜救區域的險情分級情況。疊置分析具體是以影響搜救業務開展信息因素為數據層,并轉換為柵格格式,進而對多個柵格數據之間的多條件分析計算并各自乘以指定的權重,獲得新的圖形單元及相應的屬性信息。疊置過程中通常可通過算術運算和函數運算的方法對圖像單元依次計算,見式(17)。

(17)

本文結合各個指標圖層對搜救影響參數,可將疊置模型寫成

C風(k)+D流(l)dt

(18)

2 數據處理

采用2018年1月6日長江口以東約160nmile處巴拿馬籍油船“桑吉(M/TSANCHI)”號碰撞事件為海上事故數據,通過相關部門調研獲取的事故記錄數據進行分析。根據調查記錄國際船舶網獲得“桑吉”號油船數據:船長為274.18m,型寬為50m,事發時航速12.4kn,吃水13.4m,裝載約13.6萬t凝析油。而“長峰水晶”號散貨船:船長225m,事發時裝載約6.4萬t糧食,吃水14m,航速6.5kn。2船相向航行,且均處于較高載重狀態。利用GIS技術進行事故分析的基礎工作是將事故點進行GIS化,通過經緯度確定事故發生點的位置,并對事故點進行空間信息描述。碰撞事故發生位置(30°50′00″N,124°56′00″E)見圖3。

圖3 “桑吉”輪事故空間位置示意

3 搜救海域安全性分析

3.1 基于緩沖區分析的事故點影響范圍計算

衡量事故點對海區影響范圍的1個指標是事故的嚴重程度。通過參考南海救助局應急預案文件,獲得海上事故分級情況,分類按照海上事故發生特點及對人命安全、海洋環境的危害程度和事態發展趨勢等,分成特大海上事故、重大海上事故、較大海上事故、一般海上事故4個等級。通過海事部門和海洋氣象部門的調研,將海洋環境要素(風、浪、流)作為事故點對海區影響范圍的衡量指標。事故時風浪流數據見表1。

表1 海風、海流信息

首先對影響指標圖層按緩沖區賦值。事故嚴重程度越高對海區影響面積越大,事故源本身取值為1;0~1 km緩沖區取值為0.7;1~3 km緩沖區取值為0.5;3~8 km緩沖區路取值0.3。其次是海洋環境要素(風、浪、流)的影響,環境條件越惡劣,程度越大則事故對海區破壞越大。海風按照等級大小來進行賦值,0~4級海風平均小于5.5~7.9 m/s,緩沖區取值為0.3;5~7級海風平均小于13.9~17.1 m/s,緩沖區取值為0.5;8~9級海風平均小于20.8~24.4 m/s,緩沖區取值為0.7;10~12級海風平均小于32.7~36.9 m/s,緩沖區取值為1;海浪的浪高通常用波級來表示,波浪愈高則級別愈大,海浪通常是風對海浪的作用。海風按照等級大小來進行賦值,0~3級海浪平均小于0.5~1.25 m,緩沖區取值為0.3;4~5級海浪平均小于2.5~4.0 m,緩沖區取值0.5;6~7級海風平均小于6.0~9.0 m,緩沖區取值為0.7;大于8級稱為狂濤,浪高大于9 m,緩沖區取值為1;根據對應指標因素擬定的緩沖區影響值在GIS軟件中分析。根據緩沖區賦值情況作為緩沖區分析中影響距離參數,不一樣的距離對應影響程度也不同。

事故對海區影響范圍較大,事故點影響區域整體朝向西北方向,對長江口以北處造成一定影響,進一步分析可知這一現象主要受到海面風場和表層海流作用,而該海區海浪相對較小,對事故影響趨勢分布不大。事故海域的東南方向擴散范圍相對較少。經計算該事故對長江口海域共造成18 395.64 km2的影響范圍,其中嚴重影響海區面積達到4 332.96 km2,影響較嚴重海區面積為3 375.07 km2,影響一般海區面積為8 282.97 km2,輕微影響的海區面積為577.71 km2。可明顯看出該事故對海域影響程度較大。

3.2 搜救海域危險度分析

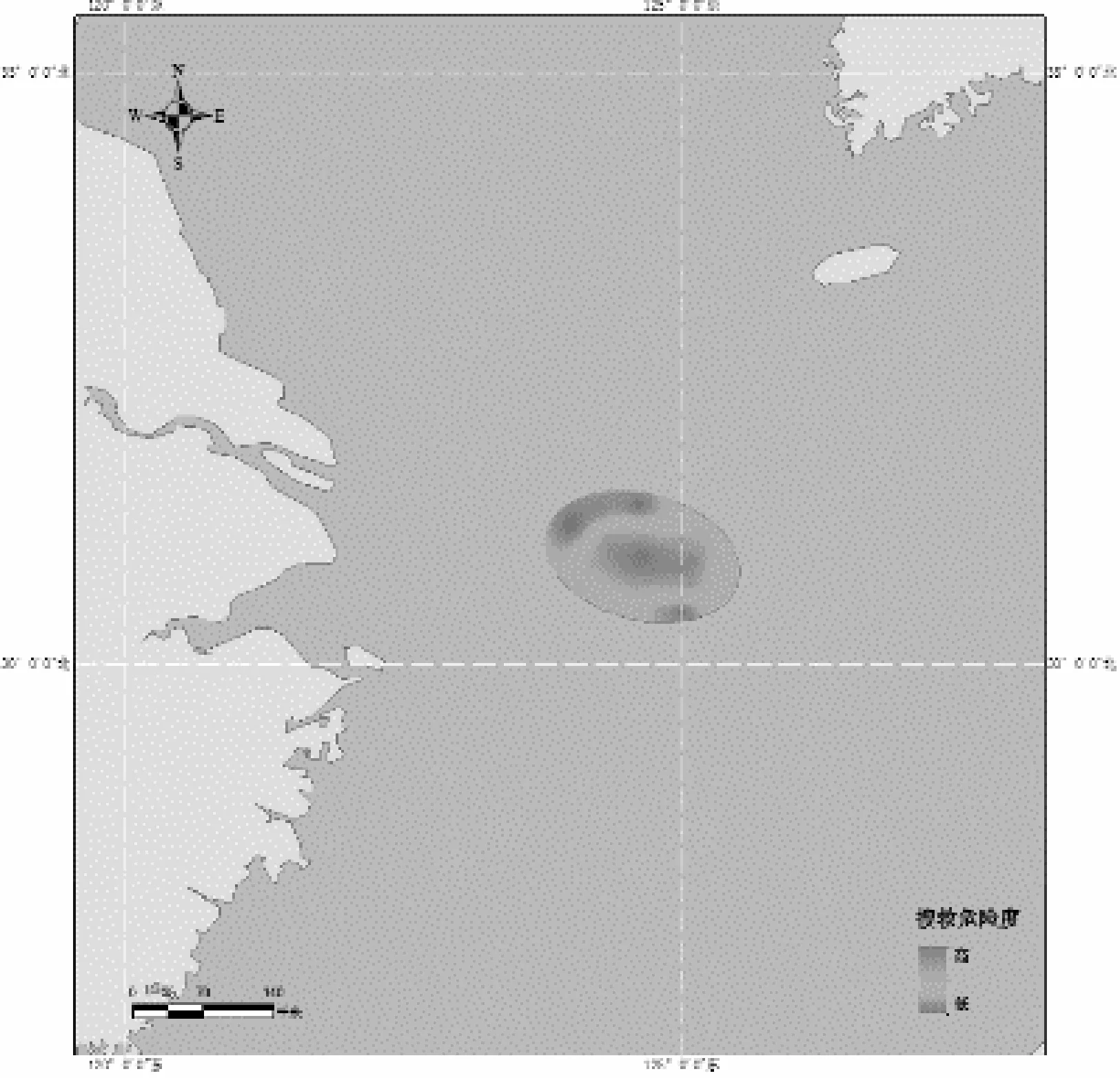

“桑吉”輪碰撞事故發生后,對海洋造成嚴重影響區域位置約在東經126.09°~126.24°北緯28.29°~28.40°。根據采集的海洋環境要素(風、浪、流)數據,進一步提取事故區域。利用空間疊置分析方法,將海洋環境要素(風、浪、流)、事故影響范圍信息進行邏輯運算,即對影響搜救業務的數據圖層進行疊置分析得到新的數據層信息,其分析結果可綜合原來多個層面要素所具有的屬性,同時產生新的空間關系。圖4表示了疊置分析后得到海上事故區域的結果,選擇的特征字段為搜救過程危險程度。

圖4 事故點海域危險度分析結果

由圖4可見,事故源周圍區域基本呈現為高搜救危險度。在該海區的西北方向為低搜救危險度海域并呈現明顯空間聚類特征,這些區域風速在11~12 m/s左右,浪高低于3 m,環境因素相對影響較小。在西南與東南處小范圍海域呈現安全搜救態勢,分布相對較為分散,伴隨著高-低值特征。事故對海區影響范圍較大,且呈現往西北偏移趨勢,東南方向擴散范圍較少。搜救海域危險度總體分布特征相對離散,該事故海區的西北方向外圍皆呈現低搜救危險度,其次是西南與東南處小范圍海域也呈現安全搜救態勢。

4 結論

本文提出改進的緩沖區分析和疊置分析兩類空間分析方法,通過引入海風、海流、浪等信息進行約束模型結果,從而提取事故海域影響度范圍程度與搜救危險度空間分布特征,進而成功分析安全搜救海區范圍。該方法增加了多目標約束,可根據影響因素的變化而調整,模型具有一定靈活性和擴展性,通過兩種空間分析方法所得結果可明確反映事故的基本影響情況,并直接輸出至空間信息平臺,適用性好,從而為更精細化的搜救工作提供信息支持。

本文采用的空間方法在分析事故點對海區影響范圍及搜救危險度時空動態特征方面仍顯不足,未來主要工作將結合神經網絡、遺傳算法等智能算法,對搜救業務數據及海洋環境信息進行訓練,從而更有針對性指導海上搜救搜尋工作。