笪重光出佛入道問題研究

◇ 周心瑤

明清時期,京口(今鎮江)及周邊地區人才輩出,藝文昌盛,“家詩文而戶筆墨”。張九徵、查士標、笪重光、惲壽平等等,一大批文人、藝術家、收藏家出現。其中笪重光(1623—1692)較引人注目,他既是書畫理論家,又是收藏家、文學家。

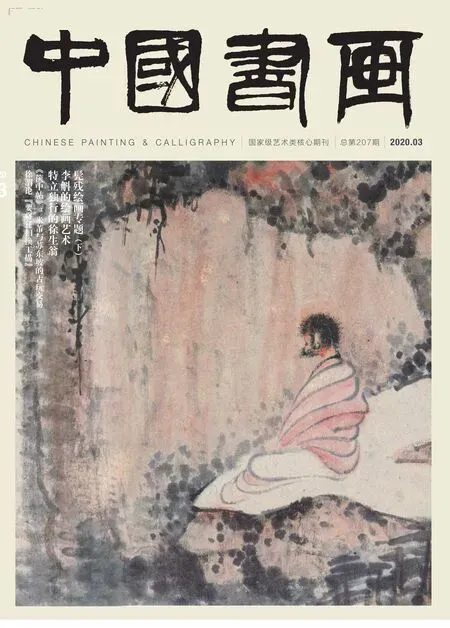

笪重光晚年隱居茅山,以道士的身份為人們所熟知,過著深山杖黎、鶴唳鳧飛的生活,潛心修道。“道教龍門派的一代宗師王常月,曾于順治十三年被封為國師,在北京白云觀開壇說戒期間,就連當時還是太子的康熙也皈依在他的門下。王常月于康熙二年(1663)來到南京隱仙庵,傳戒于江浙一帶,至康熙十五年(1676)的13年中,前往受戒的弟子達1000人之多,笪重光就是其中的佼佼者。”〔1〕在此后的十余年間,他細心考證,在元代劉大彬的基礎上,編修完成了《茅山志》,補添了明清詩詞及道秩考等,為茅山道教的傳承與發展起到了較大的推動作用。在修道期間,笪重光藝術創作不間斷,創作內容多與道教息息相關。如1686年《行書戲擬白樂天放歌行》(圖1),結字章法與東坡相似,略參米南宮意,整篇瀟灑蒼勁,毫無做作態,文末“本無壁落任游行,漫說仙班分果位。只待虛空粉碎時,與爾虛空同一氣”文書俱佳,書中隱隱然有一股神仙氣,正如惲壽平評其“江上翁抗情絕俗,有云林之風”。

笪氏一生樂于寫詩,其甥零星掇拾,集得《江上詩集》,后得丹徒藏書家李丙榮搜輯增補,部分是漫興寄懷之作,多雅趣,不事雕飾。笪重光晚年信奉道教是眾所周知的,但瀏覽笪重光《江上詩集》早年創作的詩歌及其早期的書畫作品,卻幾乎沒有道教的影子,而是完全沉浸在禪佛的世界。宗教信仰對一個人的藝術觀念的形成和表現是有一定影響的。笪重光對佛道的態度,值得我們探討。

一、笪重光的佛學修養

明亡前,笪重光曾讀書于焦山僧舍,以句容籍補博士弟子。他的一生曾多次游歷“鎮江三山”,焦山、金山、北固山皆是佛門圣地。焦山有定慧寺,原名普濟禪寺,康熙曾題寫寺名匾額。笪重光在焦山的時間最多,因此以焦山為背景題材的詩占多數,有十余首,皆是靜心修禪,如《宿焦山》:“誰云高士宅,只許老僧居。余欲分禪榻,焚香讀梵書。世事流水淡,生計暮云虛。落日下遠渚,憑欄恒宴如。”〔2〕從詩中可見笪重光雖是塵中客,卻在 “三山”間以佛理心,得靜處與山僧同修,可謂“高枕聽禪偈,狂歌托友生”。時有禪友相會,焚香暢談,以至于每每來三山間,總是忘記乘船回去。他在《金山》中云:“戎馬關城冷,魚龍宮殿閑。惟宜禪定客,鐘梵隔人寰。”〔3〕可見笪重光在登金山時,對待佛禪的態度。邊塞將士尸骨流外,寒風如刀,金龍盤柱的宮殿讓人生閑,唯做一個禪定客與這人間作隔,才是個好的選擇。

笪重光23歲時跋《宋黃文節公書梵志詩卷》:“按行南康,游廬山開先寺,見涪翁所書七佛偈于石壁,苔蘚剝蝕不可讀,因令工人洗滌,并構亭其上,名曰‘獲偈亭’拓得數本而歸,獲《蓮經》《晉門品》《富陽劉生讀書》《綠陰》《藏鏹》諸帖。”在游開先寺時見黃山谷書梵志詩欣然拓之,并獲其他佛教典籍名作,可以看出笪重光游走寺廟與禪友相會,是他的一大樂事。

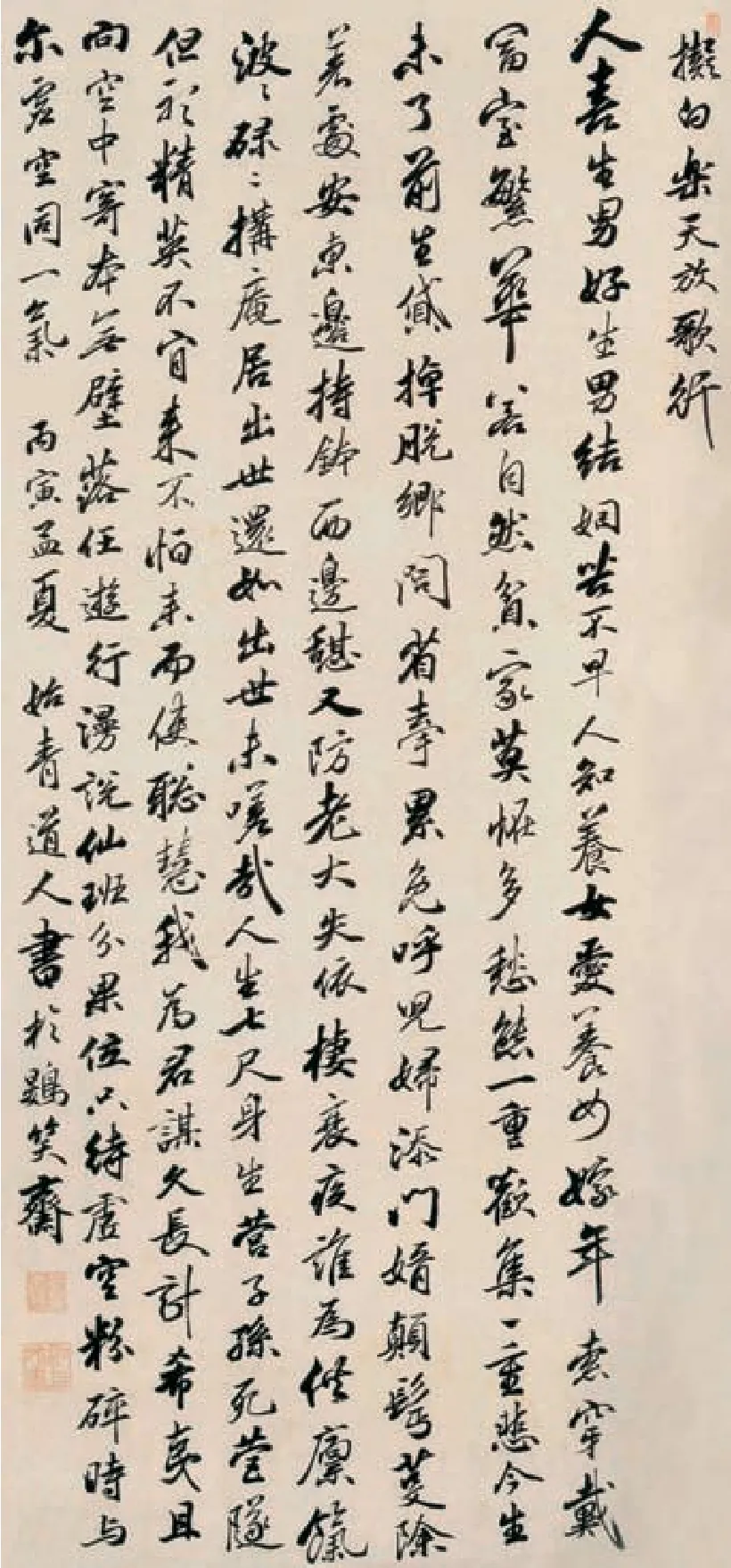

抄寫經書是明清人治學的一種重要方法,早年間笪重光曾抄錄過《參寮子(釋道潛)詩集》(圖2),手抄本共三冊,在第三冊末尾有“江上外史手錄”之款,并鈐有“笪在辛”方印〔4〕。詩集的字跡與董其昌小楷相似,推斷為笪氏早期作品,可見他年輕時對佛教類的詩集十分用功。明末清初以董其昌為主的云間書派席卷各地,加之帝王推崇,崇董書風盛行。董書簡淡清雅,禪眼作書,笪氏也深受其影響,書風清淡簡約,頗有禪意,后又習“宋四家”書,而空靈清秀之意猶存。笪氏書作早年流傳甚少,比較珍貴的是1665年《行書跋廖大受畫雪庵畫像軸》(圖3),此書風明顯是學董其昌,疏簡淡雅,彌漫著風規自遠的從容,極富禪意。

圖1 [清]笪重光 行書戲擬白樂天放歌行94.5cm×42.7cm 紙本 故宮博物院藏

此外,在《江上詩集》中,有部分詩句明顯表現出笪重光對于佛教凈土宗的傾向,如《攜秋岳曹司農,思齡王納言將至同西溪訪友宿天竺僧舍》:“欲隨處士尋松徑,先向山僧借竹樓。日落精藍蒼翠繞,夜虛上界白云留。浮生自信空王法,清興能寬浩劫愁。說向遠公時貯酒,不妨蓮社再同游。”〔5〕在詩中他明確地指出自己“浮生自信空王法”〔6〕,并且從“攜秋岳曹司農,思齡王納言至西溪訪友宿天竺僧舍”這個線索可推斷出此詩的創作時間。曹溶順治十八年(1661)49歲,在西湖斷橋賞月。康熙元年(1662)50歲,夏日,在杭州與曹爾堪、余懷和朱彝尊等人游〔7〕。而笪重光罷官后,也在蘇杭一代游歷,大可斷此詩作于1662年到1663年之間,此時笪重光還是個不折不扣的佛教信仰者。其后兩句“說向遠公時貯酒,不妨蓮社再同游”,“遠公”指的是晉代高僧慧遠,被人們追為凈土宗之始祖。名仕謝靈運,欽服慧遠,在東林寺為其開兩池遍種白蓮,遂稱“白蓮社”,詩中的“蓮社”也是對慧遠結社念佛的向往。除此之外,笪重光在多首詩詞當中都有提到慧遠法師,《游晉寺》有云“自契無生理,何勞問遠公”〔8〕,無生理亦是佛教用語,謂無聲無滅的真諦,意為自己最契合無生無滅的真諦,何苦去勞煩問慧遠大師呢?又有《贈撥云庵定上人》中“偶然尋慧遠,松下且盤桓。饌出伊蒲供,居通灌莽寒”〔9〕。從佛學的宗派來看,笪氏所信仰的是凈土宗。

凈土法門不依賴師承,不論根器,一切無礙,所以比較簡單,因此也成了笪重光做官時的精神依托。佛教自傳入中國以來就有輪回報應的思想,人生來不只有一生,而是不斷重復生死轉環,循環于地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天上六道之中。凈土宗慧遠對于輪回報應也有云:“經說:業有三報。一曰現報,二曰生報,三曰后報。現報者,善惡始于此身,即此身受。生報者,來生便受。后報者,或經二生三生百生千生,然后乃受。”〔10〕笪重光也深受其影響,《江上詩集》中就有“生死如轉環,千載以為期”之句。

綜上種種跡象,都表明了笪重光前半生流連佛教,只是并未作出實際的行動,也沒有像佛教徒那樣生活,但他卻時刻流露著對佛教的虔誠和篤信。后半生他卻選擇了入道,其中又有何契機呢?

二、笪重光出佛入道的問題

笪重光在40歲左右還徘徊在佛道之間,輾轉四五年,經歷了人生百態。康熙六年(1667)時44歲,笪重光始入道,改名蟾光,自號郁岡居士、郁岡掃葉道人,居松子閣修身養性。在茅山編寫《茅山志》的同時,也喜與眾友人吟詩作畫。康熙八年(1669)秋作《墨山水》自題:“漁舟過去,山水生風,輕快飄逸,胸中塊壘一掃無余。”可見其已心胸洞達,再無世事擾心,并坦言“華陽有真趣,不慕五云飛”。對于笪重光晚年入道,眾說法不一,下面嘗試辨析其入道的動因。

清初全真教的興盛。道教在明末清初處于特別發展時期,全真道王常月的推動使道教一度輝煌,清初道教經過短暫的沉寂又慢慢發展起來。全真教強調的是道士們的心性修養,注重個體的修行,其做法是根絕世俗的欲望,修煉心性。在社會動蕩的朝代更迭之際,許多遺民紛紛加入,以求精神寄托。全真教的代表人物王常月于1663年南下傳教,其思想正與笪重光的內心相契合,于是他全身心投入道教,并在王常月江浙設壇傳戒期間擔任啟派師。

圖2 早年間笪重光曾抄錄過《參寮子(釋道潛)詩集》。國家圖書館特藏組善本書室(臺北)

笪重光個人的身體狀況與服食丹藥。隨著年事愈高,笪重光身體狀況的下降也是不可避免的。笪氏亦有煉丹養生之舉,在詩詞、題跋和友人的互相唱和中,不乏關于服食丹藥、養生決等信息。在《歸山中》自娛 :“服食可延年,虛名豈為寶。感此不能寐,引領思蓬島。”〔11〕又在《寄攝山王野云煉師自號治爐子》詩中,提到了攝山王野云煉師教他體悟自然、煉丹養生的訣竅:“授我養生訣,蹉跎不及持。體道和自然,柱下誠吾師。”

笪重光的現實生計問題。當然,笪重光入道還牽扯到一些現實原因。順治十四年(1657)后解官放歸,隨之要面臨的就是生計的問題。他在退隱之初,困于貧窘,在《贈楊圣調》詩中道:“嗟哉罷官后,舊業各荒蕪。酒債俸錢少,丹方藥竈虛。君貧非病也,我空其庶乎。”〔12〕笪氏雖鬻畫為生,然不是長久之計,從后期他的生活狀態來說還是比較輕松愜意的,并先后購買了大量的藏品,道教的活動或成為他謀生的主要途徑。

誦讀老莊,廣結道友。笪重光少覽群書,只不過那時讀莊老,若在夢中一般,玄幻至極,不得其中一二,但蹉跎四十年后,在不惑之年突然頓悟了莊老的真諦。其有詩《山中雜詠》:“少聞達生論,泛然若夢寐。蹉跎四十年,始悟莊老義。”〔13〕隨著笪氏的學識與人生經歷的變化,不惑之年突然了悟,思想上的巨變,讓他真正領悟了道教。另外在《江上詩集》中有《口占示張煉師》一詩:“白發羞看鏡,丹砂未駐顏。西泠橋下水,流向客中閑。春草南屏路,晴云北固山。與君同作伴,何日始知還。”描繪了他與道士張煉師游山玩水,莫逆于心的事。游玩西泠、北固山,是罷官后的旅途中所作,此時還未入道,可以看出笪氏在一定程度上也受到了道友的影響。

“己亥通海大案”的影響。除了以上因素之外,笪氏罷官后還經歷了一件大事。鄭成功、張煌言于順治十六年(1659)攻占鎮江,據李光地《河南提學道僉事公選張公傳》記載,張湘曉在鄭軍圍城時謂御史笪重光曰:“吾輩雖非守土官,無城社責,然受國恩一也。朝廷土地且我桑梓,忍見其涂炭乎?”光曰:“奈吾儕書生何。”征曰:“有文事者必有武備,吾籌之熟也。”后笪重光赴常州、杭州求援,并參與談論迎降問題。由于鄭與張在作戰時戰略問題,鄭放棄了瓜洲、鎮江等地,而清軍重新占領鎮江。清廷嚴厲鎮壓迎奉鄭軍的地方人士,制造了“己亥通海大案”,據說鎮江就有“八十三家,后皆伏法”〔14〕。此事牽扯到了家鄉幾百余人的生死,事事動蕩,生靈涂炭,這使他更想歸隱于山林,不再糾于世事紛爭。

由此可看,笪重光入道正是種種原因作用之下的結果。社會環境的推動與心境的變化等,都是一個人思想發生改變的重要因由,而非是一蹴而就的。

三、笪重光晚年對佛道的態度:“道傍禪關”

明清鼎革過程中,佛、道異常的興盛,實則夾雜著文人士大夫們的精神隱痛,于是他們參禪角詩、拄杖煉丹。“道禪”在一定程度上是一劑良藥,讓他們能尋到一處自我安放的靜地。笪重光作為清初的官員,雖不算作遺民,沒有經歷過這種亡國的隱痛,但卻受社會大背景下的佛道觀的影響,對佛道產生了濃厚的興趣。這是一場前所未有的潮流,有研究者表明:清初大批士人剃發為僧,托跡佛門的逃禪風潮,在規模、影響方面堪稱史無前例〔15〕。反觀笪重光信奉的全真教,在創立時就以三教合一為開端,明清之際王常月又將三教合一推向高峰,這使得儒釋道三者的關系緊密,三者之間也沒有明顯的界線。正如笪重光晚年入道后,他對佛教并沒有排斥,而是積極參加佛教活動。

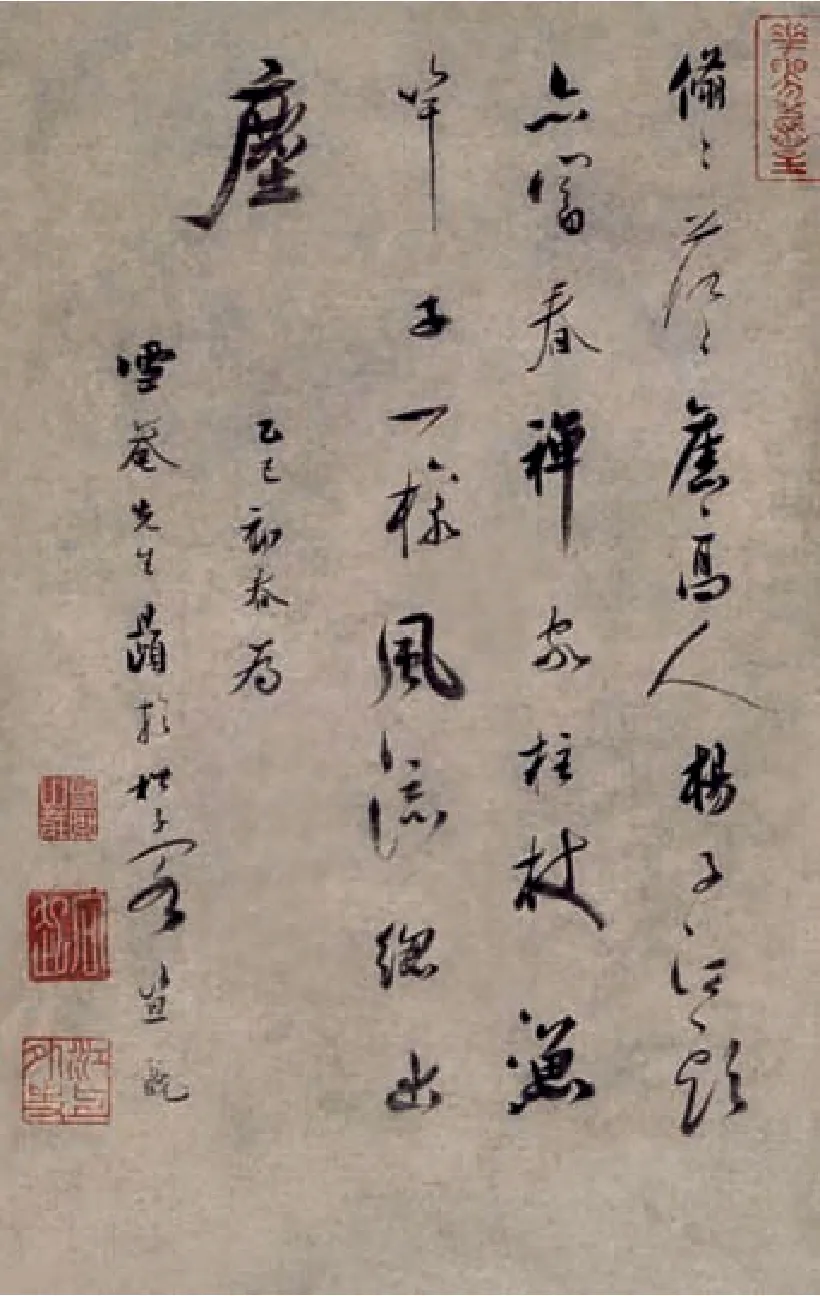

九華山作為佛教圣地,是“中國佛教四大名山”之一。笪重光的一生曾多次攀爬,1655年秋月宿九華山僧舍,他說自己“喜復來”,這時他還在佛教的世界游走,而1680年又復登九華山時,他已入道十余年,留下了《庚申秋日從越中歸宿虎丘三仙閣》這首詩。末尾兩句“何當謝塵綱,常得傍禪關”〔16〕,道明了他那時的心境。怎么才能逃離這塵世間的繁綱呢?除了學道還得時常依靠禪關來使自己更明了。庚申年孟冬,題宋黃文節書《梵志書》:“此卷頗長,所錄乃古德語,知老生之精于禪,悅發為筆,墨如散僧入圣。”可見他晚年也喜收藏佛教作品。這一切說明,笪氏在入道后,并未真正意義上逃離佛教,而是有佛道不分家的思想,這種思想的由來,一定程度也受到友人佛道觀的影響。

笪重光的密友張風(?—1662),善畫,其畫向稱逸品,張風是知佛修道之人,常寄居佛寺道觀,自號“升州道士”,又署名“真香佛空”,從其字號便可窺見一二。張風《石室仙機圖》中有跋,記載了與笪重光的來往,笪重光退官后,為排遣苦悶,張風陪同其游走“三山”,又南下蘇杭,游走三月之久〔17〕,不料他天首未全,三年后便逝,笪重光在《江上詩集》中有多首挽悼大風的詩,多數是以佛禪之境追懷,“貧來曾貸監河粟,老至同參雪竇禪”,猜測兩人有過一起修禪的經歷,而張風其兄張瑤星,是歸隱的道士,張風自然也受其影響。關于張風的信仰問題,周亮工在《印人傳》“二〈書張大風印章前〉”云:“大風學道學佛,三十年不茹葷血,客有烹松江鱸魚者,因大噱曰:此吾家季鷹所思,安得不噉,遂欣然以飽,從此肉食矣。”〔18〕笪重光的另一好友查士標(1615—1698),自1657年從新安來到揚州,其后半生都是在揚州度過的,與笪重光交往甚密。查氏的《種書堂遺稿》序中載“二瞻查先生,靜者也,少時曾學吐納之法,淵穆沖恬,不求聞達,一室之外,山水而已。”查氏無直接入佛道的行為,但遺存下的詩稿中有不少關于道教的物象,如野鶴、方壺、丹決等,同時查氏又喜與許多禪友僧侶來往,如師昂、濟若等。這一時間段的江南文人個體,他們禮佛又服丹,消弭隱痛,并將宗教融入他們的藝術世界,筆下書寫著對人生的百般領悟。

圖3 [清]笪重光 行書跋廖大受畫雪庵畫像軸(廖大受 雪庵像軸 115cm×26cm紙本設色 故宮博物院藏)

笪重光的這種“道傍禪關”的宗教觀,對他晚年所撰的兩部理論著作《畫筌》《書筏》具有很大的影響。道教追求陰陽化生說,“一陰一陽之謂道”,笪氏將陰和陽的關系在《畫筌》中化以“動靜”“虛實”“聚散”等矛盾組合展現出來,如“山本靜,水流則動,石本頑,樹活則靈”〔19〕,又“山實虛之以煙靄,山虛實之以亭臺”〔20〕等。笪重光晚年精研莊老,同時把莊子的思想融入自己的書畫理論。莊子曰“非彼無我,非我無所取”〔21〕,意喻“我”與“彼”之間是互相牽制、依存的,是以對方作為自我存在的前提條件。《畫筌》中笪氏巧妙地把莊子的辯證法代入,將“空”與“實”、“真”與“神”的微妙關系表達得淋漓盡致。“空本難圖,實景清而空景現;神無可繪,真境逼而神境生。”〔22〕意為虛靈空曠之物,難以具體的表現,但實景表現好了,虛白處也自然在觀者心中呈現出景象來了,同理,“真境”與“神境”也是如此。又見《書筏》中“黑之量度為分,白之虛凈為布”〔23〕,正是因為“白”的存在,才能凸顯出“黑”的價值,計白當黑,注重字外的布白,以不用為用,可謂大道。可見笪重光是站在至大的境界去俯瞰,當然這也基于他對于道學、易學的深刻理解。

同時《畫筌》《書筏》這兩部書畫理論中也潛藏著他的佛教觀念。笪重光在未入道前詩中屢次提到“慧遠”大師,慧遠在《沙門論》中提出了“形盡神不滅”論,將“形”和“神”上升到了形而上的高度。笪氏也將“形”與“神”引入自己的《畫筌》中,常以“神境”作為繪畫至高的境界,亦有“人不厭拙,只貴神清。景不嫌奇,必求境實”之句〔24〕,主張繪畫不流于形質,必得其神。另外笪重光信仰的凈土宗,其“凈土”二字就是心的表現,心是一切的根源,因此他在《畫筌》中對繪畫創作者的心境與品性做出了更高的要求,所謂“人非其人,畫難為畫”〔25〕。受宗教的影響,笪氏的書畫觀流露出了超脫世俗的遠見,如書法創作的布白、山水畫創作的形神兼備、書畫融通觀等等,同時他的藝術創作也散發著虛寂寧靜、冷落清幽的氣質,影響著后世的書畫者。

朱良志先生說:“道禪哲學的色空思想、無住觀念,視世界如幻象的思想,對中國藝術的影響極為深遠,這絕不僅僅是一個虛實問題。它是一種人生態度,一種看世界的方法。”〔26〕笪重光以及江南的文人們,將這種“道禪哲學”深入到了自己的藝術中,無論是繪畫、書法、詩詞,都表達著他們對這個世界的認知,他們的藝術也因此綻放出了無比絢爛的生機,給后人留下了寶貴的財富。