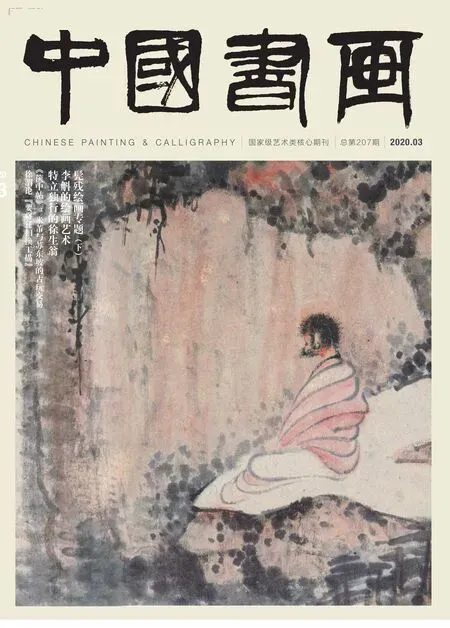

“對話大足”寫生創作隨筆

◇ 曹新剛

古人說“書為心跡”,內心的起伏波動都會有痕跡外化,更不必說“行萬里路”心摹手追的記憶了。寫生對一位畫者很重要,“搜盡奇峰打草稿”,通過大量寫生去糟存真,師造化塑造心里的圖畫桃源。

己亥十月,往重慶大足,一行二十余人。住開元觀堂,游寶頂山石窟,觀唐宋石刻之樸華渾厚,有感而發,作此篇。

大足石刻,始建于唐永徽元年(650),歷經五代,盛于兩宋,余緒延至明、清,為中國晚期石刻藝術的代表作,生動地反映了中國從9世紀到13世紀的宗教信仰變遷,充分證明了當時儒佛道三教思想的融匯局面。

論特色,以寶頂山、北山摩崖造像為最。論體量,當以寶頂山為首。佛像多懸塑,神態俯視,自高向下,給人以神圣莊嚴之感!

曹新剛 對話大足之一 67cm×46cm 紙本設色 2019年

細觀佛像,色彩絢爛裝飾性強,巖體波折起伏,節奏鮮明突出!殘缺不全、顏色脫落帶來的時代感和滄桑感更是體現出了佛像歷久彌新的藝術感染力!放眼整體,則更多體現唐宋古人的精湛技藝和內心虔誠的生存哲思!

于此,展畫卷,臥游靜悟,抒發感動,寄予筆墨難以表達所見萬中之一。或壯美悠遠,淡默凈塵,蒼莽渾厚;或細密繁復,奇崛古雅,別開生面。無不沁潤觀者之心。

曹新剛 大足臥佛 46cm×67cm 紙本設色 2019年

好友相伴,美景悅心。身臨其境,強烈的感染力,一種久違的親切和沖動。滿眼皆是佛國世界的慈悲和智慧。奮筆直抒胸臆,幾天得意作品數幀。雖有小庛,亦有收獲滿滿。寫生也是創作,過程中隨著環境改變,要學會“移花接木”,從善如流。《對話大足之一》,體現出一種古樸、雅致、渾厚的創作格調。山體的峻峭,順山勢自上而下,既要表現山體和造型的渾然一體,又表現出山林神秘之感。把這種繁密與遠山的疏淡或濃厚形成一種氣象,達成和諧共生。打破以往畫法,大膽著色,隨類賦彩。佛像倚山矗立高達數米,色彩艷麗如新,沙石粗礫沉穩暗紅色,巖上落青苔,越發顯得蒼茫渾厚。尺樹寸人丈山更顯雄偉。佛飾衣帶大刀闊斧直線而下,簡約質樸,整體稍有前傾,勢如撲面。佛造像大小錯落,對比開合明顯,主賓有序講述著千年故事。寫生過程是以佛像為主展開畫面,畫到中途,導游引一波游客聚于佛足處,人頭攢動如網,無序有秩。導游細聲細語解說著,唯恐驚擾佛祖。前行臺階上空闊無游人,正好為我安排好了構圖大疏大密。這是促成此稿想法之一,于是我便“隨波逐流”,大塊留白和大塊筆墨找著大開大合,遠山白云飛動適當的留白與地面空白處形成呼應,元氣淋漓。暗合著畫理畫論,在畫面上合情合理。開卷有益,平時的理論積累,此刻流淌出筆端,落實到紙上。理論實踐相結合,知行合一最好的體會。游者著衣五顏六色,與造像賦彩合拍統一,色調和諧為二。其三游客隨著解說互動,仰視佛像若語。觸動心思促成畫稿,甚喜!寫幾點心得與知我者共勉。

《對話大足之二》描寫的是大佛灣整體造像的三個核心之一—孔雀明王造像。孔雀明王是佛教密宗的一大本尊。造像完整,造型有特色。龕中的孔雀兩翅張展,明王乘其背上,面容慈祥……孔雀造型漂亮,刻畫得比較具體生動。這幅寫生完成后,仔細揣摩總感覺在“游客止步”的護欄處理上太過生硬,不知所措。曾梅老師進入畫境,仰觀明王如同交流對話,畫面頓時生動起來了。題款“曾梅游記圖”。想到其景對話的狀態,名字前又添加上“對話大足”點題增色,于是就有了此次寫生紀游的題目。

印象尤為深刻的,當屬寶項山臥佛。臥佛半身像,體量巨碩,下半身隱于石巖之中,與山體相融,不見其邊界,萬古深沉。這種意到筆不到的手法,于有限中產生無限的聯想。故大足民間所傳,有“身在大足,手摸巴縣,腳踏滬州”的說法。

大佛灣草木蔥郁如織,隱有人影穿梭其中,山間佛像目光悲憫,觀山亦觀人,正如觀千年滄桑。佛像石刻之靈氣,實乃寶頂之魂魄,大足之福佑也!

曹新剛 對話大足之二 67cm×46cm 紙本設色 2019年

曹新剛 寶頂佛緣圖 46cm×67cm 紙本設色 2019年

曹新剛 文殊游境 46cm×67cm 紙本設色 2019年