整體護理在無償獻血者招募及血液采集過程的應用體會分析

張俊英

(內蒙古自治區(qū)血液中心,內蒙古 呼和浩特)

0 引言

當前現代社會的發(fā)展、交通工具普及等原因,在人口相對密集的城市當中出現意外事故的概率明顯增加,意外事故一旦發(fā)生,需要立即采取有效治療措施以避免受傷人員出現嚴重后果[1],在搶救期間血液質量是不可缺少的物品,只有確保合格的、大量的血液制品才能夠保障搶救質量和患者生命安全。我國目前主要通過無償獻血的方式來完成血液采集[2],確保能夠滿足搶救過程中對于血液的需求,無償獻血過程中為了保障不會影響獻血者的積極性、安全性需要給予合理護理干預[3],在經過摸索以及結合采血點實際情況后,在無償獻血者招募或者采集血液過程中配合整體護理,效果令人滿意,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇本固定獻血點2018 年招募和血液采集無償獻血者對象為本次研究數據來源,隨機抽取100 名,對所有無償獻血者通過登記方式記錄經歷。確認所有獻血者和《獻血者健康檢查要求》相關內容符合。其中有男性53 名,女性47 名;年齡22~46 歲,平均(30.4±3.4)歲。給予數字編序后隨機均等完成分組(對照組、觀察組),各組有50 名,為確保組間基線數據并不會影響后續(xù)研究所得數據的公正性,應用統計學軟件分析,檢驗所得數據提示P>0.05,具有可比性。

1.2 護理措施

對照組獻血者接受常規(guī)護理干預,告知獻血過程中應該注意的事項,根據獻血者的身體狀態(tài)對采血量提出建議,完成采血之后讓獻血者對穿刺位置按壓,告知應該保持充分的休息并及時補充營養(yǎng)。

觀察組獻血者接受全程護理干預,具體如下:①劃分獻血者類型。提供高質量的接待工作,通過有效的接待來掌握獻血者諸如性別、性格、年齡、學歷等背景,并結合身體狀況和獻血動機來完成對獻血者的歸類,讓護理工作內容更具針對性[4]。②對獻血者采集血液的過程中要保持動作的輕柔緩慢性,態(tài)度始終溫和,且在相對交談過程中需要考慮到獻血者的具體性格特征來讓整個交流的有序、高效率進行,若獻血者的性格存在優(yōu)柔寡斷的情況則需要耐心的說明獻血優(yōu)勢,告知完成采血后要重視的相關重點事項,如果獻血者沉默寡言則應用肢體語言進行交流[5]。③回訪工作,獻血者在獻血之后的4 周對其進行一次回訪,回訪方式可以是電話或者微信,了解獻血者的恢復情況和營養(yǎng)補充情況,如有不正確的地方需要對其科學指導。鼓勵獻血者積極提出疑問,以耐心的態(tài)度解答,提升獻血者對于整體工作的滿意度。

1.3 統計學方法

對于實驗所需要應用統計學分析處理的數據輸入專業(yè)軟件SPSS 20.0 進行處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,計數資料用率(%)表示,采用t 和χ2檢驗,以P<0.05表示數據間差異存在統計學意義。

2 結果

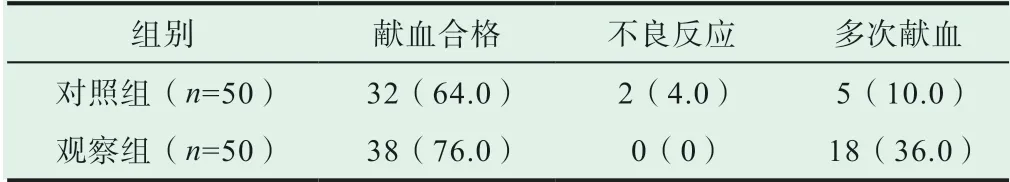

在獻血質量合格率、獻血后不良反應發(fā)生率以及二次獻血次數數據比較后,可知觀察組均更具優(yōu)越性(P<0.05),請見下表1。

表1 不同護理干預對無償獻血者的應用價值[n(%)]

3 討論

在當前各種重癥搶救中輸血是其中一道重要程序,而血液主要來源是社會無償獻血,在這個過程中獻血者的體驗決定了血液采集的有效性和持續(xù)性。無償獻血是臨床使用血液搶救的主要來源,但無償獻血工作的開展卻并不順利,這和很多因素存在聯系,諸如人們的獻血意識薄弱、機構對于獻血的相關知識普及程度不足、工作人員采血操作不夠嚴謹等[6],這些不但降低了獻血者的獻血質量和獻血安全性,同時也不利于獻血者對于無償獻血的認同程度,因此配合有效的護理措施具有重要價值。

隨著醫(yī)療護理理念的發(fā)展,為了更加符合當前背景和人們的需求,單純針對客觀情況而采取對應處理措施其局限性已經越來越明顯,以往對無償獻血者的護理僅限于采血量的評估、獻血后的出血點按壓指導以及飲食營養(yǎng)補充等[7],對于心理的滿足和整體安全感所提供的作用并不足以讓獻血者對于獻血的認可與配合。

整體護理模式是將受服務對象作為護理的中心重點,在現代護理理念的指導下使得護理程序更加系統化。采血過程中護理的操作技能是獻血者綜合感受的重點來源,因此整體護理在調整得更加標準化、程序化的過程中對于技巧的要求不可忽視。現代醫(yī)療護理的相關工作內容當中整體護理模式是相對新型的一種服務理念,讓對患者提供的護理程序逐漸系統化,對于相同類型問題的護理過程中,對于獻血者的護理除了生理方面的安全與需求,心理方面的肯定和認同感也極為重要,除了扭轉獻血者對于獻血事業(yè)的認知,同時也要強化醫(yī)療血庫系統和獻血者之間的信賴感。觀察獻血者的身體時要對獻血者進行思想教育,確認其獻血健康符合相關標準,讓其了解到血液的采集對于人體的傷害并沒有外面?zhèn)髀劦哪敲磭乐兀疫m當的獻血對于健康還有積極價值,重視對于獻血者在思想覺悟上面的引導和教育,不會對獻血的過程產生厭惡感。

在本次研究中,主要通過無償獻血者獻血后質量的合格情況、相關不良反應發(fā)生情況以及后續(xù)獻血情況來評價兩種護理模式的價值,上述指標中觀察組獻血者相關數據均有顯著優(yōu)越性,提示了整體護理在無償獻血者當中的積極作用,歸納其優(yōu)勢包括如下[8]:①展開整體護理措施對于招募無償獻血者的工作質量有積極提升價值,在該護理引導下護理人員對于獻血者整體的安全性、穩(wěn)定性更加重視,在展開相關具體工作當中,從招募開始便已經進行了護理工作,通過對獻血人員的身體狀態(tài)評價、交談等手段來了解其具體狀況,作為制定相關服務程序的參考數據,確保獻血整個過程都保持著規(guī)范性、科學性。如獻血者并不符合相關的獻血要求,那么則需要通過護理措施的調整來盡量使得其身體指標進入到正常范圍,控制獻血者被淘汰率,讓獻血的招募工作能夠展開。②提高了血液采集的工作質量,部分獻血者由于劣質的采血過程而在完成獻血后出現相關不良反應,而這些反應大部分是在獻血的過程中受到強烈刺激所引發(fā),在獻血過程中受到刺激而發(fā)生了神經失調情況,機體局域組織出現了缺血缺氧狀態(tài),這種影響的因素包括了地點、心理、操作等,針對這些情況調節(jié)采血的環(huán)境,通過系統培訓手段來提升操作人員的技術質量,降低可能造成的一切不良反應。③有效的回訪工作是保障獻血者后續(xù)獻血意愿的重要價值,肯定并感謝獻血者無私的行為,告知血液檢測的相關結果,關心是否出現相關不良反應并給予對應指導,對于不良反應情況進行記錄,充分解答獻血者存在的疑問,同時要和獻血者做深入的交流以了解其是否有再次獻血的意向,如果沒有是什么原因導致,作為參考依據調整護理內容。

對獻血者通過新技術采集血液的時候也要相對應地調整周圍的環(huán)境,密切觀察獻血者的反應狀態(tài)來掌握其對于周圍環(huán)境的適應程度,通過獻血者的個體特征來分析其神經所導致的對應調節(jié)失衡問題,并制定對應的調整方案。誘發(fā)獻血不良反應的因素有多種,較為常見的是因為精神情緒緊張所導致,還有部分獻血者是因為空腹獻血所導致,少數獻血者則是因為對環(huán)境的不適應。對于獻血者在進行護理的過程中還要考慮到穿刺的影響,經過實踐后可知最為合適的是靜脈穿刺采血手段,不但能夠確保采血的安全性和效率性,同時還能夠調整獻血者對于環(huán)境的適應程度。護理展開過程中的具體方式需要根據獻血者的特征做選擇,獻血者在獻血期間所存在的疑惑、問題都能夠通過展開心理護理的方式來關注其健康狀態(tài),也要重視對于獻血者的隱私保護,對于已經被永久淘汰的不合格獻血者要避免進行信息的私下傳達,防止在獻血過程中獻血者出現尷尬的情緒,以各種專業(yè)化的護理手段來提升獻血率。

獻血者完成獻血之后還需要進行回訪,這種護理工作能夠充分體現采血供血系統對于無償獻血者的體貼與關心,同時也體現了社會對于獻血者的尊敬評價,以郵寄慰問信息的方式來對獻血者表示感謝。在回訪的過程中也要了解獻血者在休養(yǎng)過程中是否出現了相關不良反應,一般容易發(fā)生神經疲勞,因此獻血者在完成獻血之后要叮囑獻血者注意自身的飲食習慣,重視對機體營養(yǎng)的補充。

綜上所述,對無償獻血者進行整體護理干預對于提高其獻血的積極性、安全性等有重要價值,降低獻血者在獻血過程中可能出現的不良反應,充分發(fā)揮獻血的健康價值,更好地推動無償獻血公益事業(yè)的順利展開,可在招募采血過程中大力推廣。