緊扣語文要素開展略讀課文教學的探討

【摘要】本文以《我的伯父魯迅先生》一課為例,論述這類從精讀課文變成略讀課文的選文的教學方法,提出以下教學建議:緊扣人文主題和語文要素,做好課文的教學定位;關注閱讀提示和單元前后聯系,突破語文學習的重難點;嘗試“1+X”教學方法的融入,拓展學生的閱讀視野。

【關鍵詞】語文要素 略讀課文 “1+X”

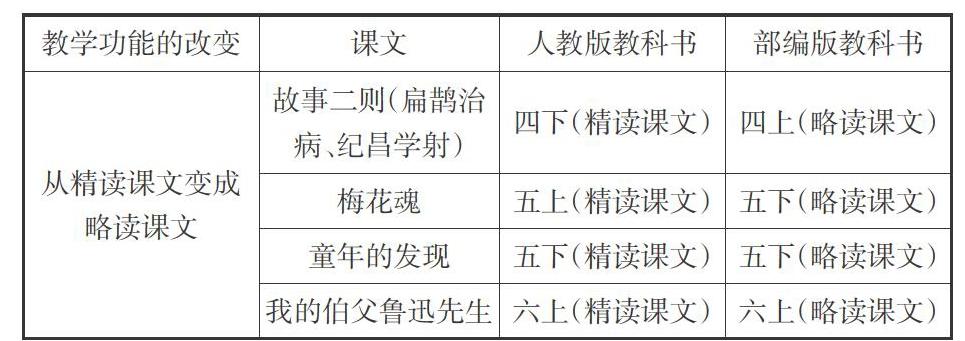

2019年9月,小學語文學科一到六年級全部統一使用部編版教材。為了更好地使用教材,筆者把部編版與人教版四至六年級教科書進行比對,發現有28篇選文的教學功能發生了改變,有的從選學課文變成必學課文,有的從略讀課文變成精讀課文,有的從精讀課文變成略讀課文,有的從普通單元課文變成閱讀策略單元課文,還有的從普通單元課文變成習作單元習作例文。其中,《我的伯父魯迅先生》等4篇選文從精讀課文變成了略讀課文,具體如下表:

精讀課文和略讀課文在教學要求、教學目標上都有不同。《義務教育語文課程標準》(2011年版)明確指出:“精讀的評價,重點評價學生對閱讀材料的綜合理解能力,要重視評價學生的情感體驗和創造性的理解。”第三學段側重考察對文章表達順序和基本表達方法的了解與領悟。略讀的評價,重在考察學生能否把握閱讀材料的大意。

部編版小學語文教科書從三年級開始,以單元組元,每個單元都有明確的人文主題和語文要素,兩者雙線并行,這樣的編排使得單元的教學目標一目了然。同時,每一課從課后習題、語文園地到習作的設置,都是緊緊圍繞教科書的人文主題和語文要素進行設置。如何吃透部編版教材“雙線”結構的編排特點,緊扣單元語文要素,讓舊版教材中的精讀課文教學實現“華麗轉身”?下面,筆者以部編版小學語文教材六年級上冊《我的伯父魯迅先生》一課為例,談談自己的做法。

一、緊扣人文主題和語文要素,做好課文的教學定位

部編版小學語文教材六年級上冊第八單元圍繞“走進魯迅”這一人文主題,編排了《少年閏土》《好的故事》《我的伯父魯迅先生》《有的人》4篇課文,其中2篇精讀課文,2篇略讀課文。這個單元的語文要素之一是:借助相關資料,理解課文主要內容。整個單元安排的四篇課文風格各異,前兩篇為魯迅的作品,意在讓學生初步接觸魯迅的文學作品,了解魯迅的寫作風格;后兩篇為他人寫魯迅的作品,其中一首為詩歌,旨在讓學生多角度、多渠道了解魯迅,了解其在現代文學史上的成就,感知其性格特點,體會其精神境界。本課《我的伯父魯迅先生》是在學完前兩篇精讀課文的基礎上安排的第一篇略讀課文。與原人教版教科書的編排相比,主要有以下幾點不同:

(1)教學功能不同。從原來的精讀課文變成了略讀課文。

(2)教學內容不同。人教版選文是“談《水滸傳》”“笑談‘碰壁”“救助車夫”“關心女傭”四件事例,部編版教材增加了“燃放花筒”這個事例。

(3)教學目標不同。人教版教材本單元的訓練重點是讓學生通過閱讀課文理清思路,體會含義深刻的句子,并繼續學習描寫人物的基本方法;部編版教材本單元的語文要素是借助相關資料,理解課文主要內容。

針對以上三點不同,結合學生學情,可以知道,這是學生在學完前兩篇精讀課文——魯迅作品的基礎上,進行本單元的第三篇課文學習。根據部編版教材“精讀課文學方法,略讀課文用方法”的教學要求,結合課文前的閱讀提示,筆者設定的教學目標如下:

(1)快速默讀課文,借助“小標題概括法”理解課文內容。

(2)學習借助他人寫魯迅的作品來理解本課主要內容的學習方法。

(3)結合第27課《有的人》及其他相關閱讀資料,通過小組學習交流,感受魯迅先生愛憎分明,為自己想得少、為別人想得多的品質,體會魯迅憂國憂民的愛國情懷。

以上教學目標的設定,是緊緊圍繞該單元的人文主題和語文要素展開的,本單元要求借助相關資料,理解課文主要內容。經過前兩課的學習,學生已經對魯迅生平、寫作風格有了初步的了解,掌握了借助文章的創作背景及作者生平理解課文主要內容的學習方法。在這節略讀課上,可以看到,教師不再以“體會含義深刻的句子”為重難點,對重點句段進行詳細的品析,而是放手讓學生用精讀課上掌握的方法來自主學習,通過交流分享、完成學習任務單等自主的形式開展學習活動。“舍得放,用方法”是略讀課的教學定位。

二、關注閱讀提示和單元前后聯系,突破語文學習的重難點

筆者針對本課作為一篇略讀課文的特點,根據課本給出的閱讀提示,緊扣本課教學目標,設置了以下幾個教學環節。

(一)回顧導入

此環節,筆者讓學生再次回顧前兩篇魯迅先生寫的《少年閏土》和《好的故事》,說說自己對魯迅有一個怎樣的認識。設計意圖是讓學生對魯迅的生平、成長環境、寫作風格等進行回顧,為本課的學習奠定基礎。

(二)概括標題,了解大意

此環節,筆者通過檢測學生的預習情況,讓學生想一想課文寫了關于魯迅的幾件事情,并組織學生開展小組學習,概括各事件的小標題。對于六年級的學生而言,概括文章幾個事例的主要內容難度并不是很大,關鍵是如何能把它概括得準確、簡潔、凝練。在這個環節,筆者讓學生通過“小標題概括法”歸納文章的主要內容,這既完成了閱讀提示當中的第一個學習要求,也達成了本課的第一個教學目標。

(三)結合資料,研讀人物

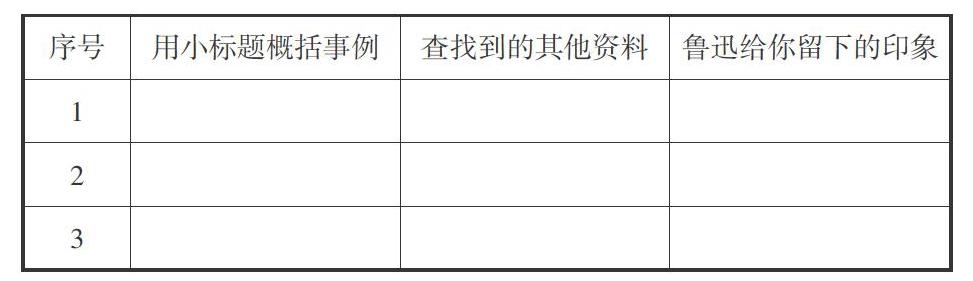

此環節,筆者讓學生以學習小組為單位展開研讀。各學習小組選擇印象最深刻的一件事,結合課文內容及收集到的資料,談談魯迅給自己留下了怎樣的印象,完成學習任務單。

[序號 用小標題概括事例 查找到的其他資料 魯迅給你留下的印象 1 2 3 ]

課標提出,第三學段的學生,在閱讀相關作品之后,能簡單描述自己印象最深的場景、人物、細節,說出自己的喜愛、憎惡、崇敬、向往、同情等感受。因為魯迅先生生活的時代離學生較遠,在文字的表達上也和現在的表達有一定的差異,學生要真正讀懂課文、了解魯迅,必須借助相關資料。這個學習方法是在五年級“結合資料,體會課文表達的思想感情”的基礎上進行的升華和延伸,學生通過閱讀其他人寫魯迅的作品來了解人物,也是借助資料的方法之一。

三、嘗試“1+X”教學方法的融入,拓展學生的閱讀視野

“1+X”教學方法緣于溫儒敏教授的一段話:“所謂‘1+X的辦法,即講一篇課文,附加若干篇泛讀或者課外閱讀的文章,讓學生自己讀,讀不懂也沒關系,慢慢就弄懂了,這就是為了增加閱讀量,改變全是精讀、精講且處處指向寫作的那種教學習慣。”很多教師認為“1”就是精讀課文。那對于略讀課文,教師是不是也可以采用這樣的教學思路呢?筆者認為是可行的。在本課教學中,筆者就做了一個把兩篇略讀課文合在一起教學的大膽嘗試——把第26課《我的伯父魯迅先生》和第27課《有的人》合在一起,放在本課第四個教學環節“拓展閱讀,閱讀推薦”中完成。

《有的人》是當代詩人臧克家為紀念魯迅逝世十三周年而寫的一首抒情詩。詩人以高度濃縮概括的詩句,總結了兩種不同的人生選擇和人生歸宿,謳歌了魯迅先生“俯首甘為孺子牛”的一生。其實在第三個教學環節中,很多學生會談到這首詩,教師就可以水到渠成地把這首詩歌引出,作為學生交流的資料進行分享,不必再單獨用一節課完成《有的人》的教學了。

課堂最后,筆者給學生補充其他閱讀資料,如阿累的《一面》、巴金的《悼魯迅先生》,并推薦學生進行魯迅的《朝花夕拾》全本閱讀,真正達到“多讀書,好讀書,讀好書,讀整本書”的目的。語文學習的目標不能僅僅局限于讓學生把在學習精讀課文時掌握的方法運用到略讀課文的學習當中。更重要的是通過教師的引導,讓學生把自己掌握的多種閱讀方法和表達方式運用到課內外廣泛的閱讀和寫作當中,在這些活動中不斷提升學生的理解、表達、想象、思辯、鑒賞等能力,讓學生真正愛上語文。可見,“有引導,會遷移”是略讀課的另一關鍵。

在整個教學過程中,教師不再是課堂的主角,而是把課堂的舞臺交給學生。整個學習過程以學生默讀、思考、閱讀、交流、分享為主要學習方式,教師只是組織者、點撥者,這樣的“略讀課”就能真正讓學生把精讀課學到的方法運用到略讀課中,學生自主讀,自主感悟、發現、體會。只要教師“舍得放,用方法,有引導,會遷移”,就能真正實現從精讀課文教學到略讀課文教學的“華麗轉身”。

【參考文獻】

[1]部編小學語文教科書編寫組.國家部編小學語文教科書教學指導——與其他版本教科書比對研究(上冊)[M].北京:語文出版社,2019

[2]人民教育出版社課程教材研究所小學語文課程教材研究開發中心.義務教育教科書教師教學用書·語文六年級上冊[M].北京:人民教育出版社,2019

[3]溫儒敏.在語文部編教材國家級培訓會上的講話[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_96740ed20102xj05.html

作者簡介:卜新穎(1980— ),女,廣西合浦人,一級教師,大學本科學歷,研究方向:小學語文教學。

(責編 秦越霞)