金屬礦山隱伏礦的物探異常特征及找礦方向

胡 帥

(華東冶金地質勘查局八一二地質隊,安徽 銅陵 244000)

1 金屬礦山隱伏礦的物探異常特征

通過土壤X熒光測量方法可以捕獲金屬礦山隱伏礦產生的異常特征,但其所捕獲的Cu、Zn、Pb、As、Sr元素異常與已經存在的礦體是不完全相同的。

Cu、Zn、As在不同測線上的隱伏礦上方均呈現出明顯差異,尤其在礦體上方呈現出異常幅度,或者異常幅度較低,異常連續性較好,出現這種差異的主要原因是由金屬礦山隱伏礦地質引起的。之所以測線上異常幅度值較高,主要是因為其兩個獨立礦體的品位較高。而測線礦體上方異常幅度較低,但寬度較大,連續性較好,主要是因為金屬礦山隱伏礦為多層礦層疊加,尤其在垂向上疊加后具有相當寬度。Pb、Sr對金屬礦山隱伏礦指示作用不如Cu、Zn、As,在富有的礦體測線上方,依然會出現明顯Pb、Sr異常情況,但品位較低,則說明Pb、Sr這兩種元素都沒有明顯異常現象。

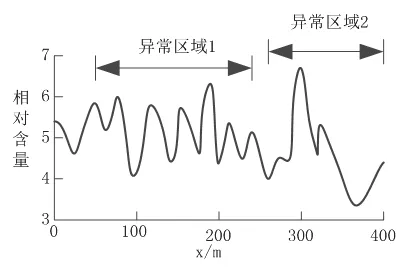

圖1 X熒光1號測線上元素累加值剖面

依據上述各個元素異常特征,在實際工作中,應充分考慮Cu、Zn、Pb、As、Sr元素異常,及時作出準確異常性評價。為了兼顧勘查工作實用性,對累加值進行異常特征劃分。

將上述Cu、Zn、Pb、As、Sr元素歸一化值相加后得到一組新的數據,并繪制成如圖1、2所示元素累加值剖面。

圖2 X熒光2號測線上元素累加值剖面

由圖1可知:在物探距離為100m時,Cu、Zn、Pb、As、Sr元素相對含量為4,而在物探距離為200m時,Cu、Zn、Pb、As、Sr元素相對含量為4.3,該區域為1號異常區域;在物探距離超過250m時,Cu、Zn、Pb、As、Sr元素相對含量最高為6.6,在物探距離為400m時,Cu、Zn、Pb、As、Sr元素相對含量為4.6,該區域為2號異常區域。

由圖2可知:在物探距離在400m前,Cu、Zn、Pb、As、Sr元素相對含量最高為4.3,該區域為1號異常區域;在物探距離在400m~500m內,Cu、Zn、Pb、As、Sr元素相對含量最高為5.5,該區域為2號異常區域;在物探距離在500m~600m內,Cu、Zn、Pb、As、Sr元素相對含量最高為6,該區域為3號異常區域。

選取規劃累加數據平均值為異常下限,在1號測線上劃分出2個異常區域,2號測線上劃分出3個異常區域。分析異常現象可知,1號測線上的2個異常區域實際表明了已知隱伏礦礦體;2號測線上異常區域也與已知隱伏礦礦體位置吻合,3號異常區域為物探新探測出來的異常區域。

2 找礦方向

地質類比找礦是一種有效找礦方法,在相同地質環境背景下決定金屬礦山隱伏礦相似成礦條件及控礦因素,由此說明該區域具有較大找礦潛力。

找礦主要方向為:

(1)地層巖性。賦礦地層為金屬礦山隱伏礦山群,礦巖性為隱伏礦凝灰巖,礦體與周圍巖層基本整合,呈現出十分明顯的層控特征。層控礦床可分為以下幾種:沉積-成巖型層控礦床、后成層控礦床、噴流-沉積型層控礦床、火山沉積-熱液疊加改造型層控礦床、變質型層控礦床。其中沉積-成巖型層控礦床明顯受到水深淺和微地貌控制,與原生沉積環境有關;后成層控礦床作用于后期或更晚期階段,在較老巖系的成礦物質,經過地下水搬運形成礦床;噴流-沉積型層控礦床經同生殘積作用形成,部分礦體下盤網脈型與充填作用有關;火山沉積-熱液疊加改造型層控礦床與熱液活動有關,使其具有后期成礦的疊加特點;變質型層控礦床具有明顯礦胚層。

(2)構造。金屬礦山隱伏礦指的是第四紀松散沉積所掩蓋或在表層基巖下的地質構造。

(3)巖漿巖。沿著斷裂帶分布斑巖體大多與礦床形成有關,以此為基礎,確定巖漿巖特征。

(4)圍巖蝕變。在不同溫度環境下,不同酸堿度、氧逸度成礦流體與圍巖勢必會處于不平衡狀態,為了使不同作用機理下趨向于化學與物理狀態,勢必要產生物質與能量之間的無形交換。對于圍巖來說,勢必會涉及物質帶入與帶出,主巖交代蝕變在氣相、汽相、液相作用下所發生的物理、化學變化,能夠引起圍巖結構構造發生變化。圍巖蝕變強度與范圍主要取決于流體物理、化學性質,也取決于圍巖物理性質,順層還是切層,與流體化學性質有關。流體與圍巖化學性質差異越大,圍巖蝕變也就越強烈。

3 結語

使用X熒光測量方法測量金屬礦山隱伏礦中的各種元素含量時,可以發現隱伏礦異常特征。金屬礦山間無獨立礦體重疊,含量較高,各元素均呈高幅度異常。物探技術有著多種不同種類,在應用過程中,需要依據金屬礦山隱伏礦體性質選擇最佳物探技術,這樣才能提高找礦效率,保證礦體開采質量。