應用馬爾科夫模型預測我國布魯氏菌病流行趨勢

賈璐,馬小敏,杜茂林★

(1.內蒙古醫科大學公共衛生學院,內蒙古 呼和浩特;2.內蒙古醫科大學附屬醫院 心血管內科,內蒙古 呼和浩特)

0 引言

布魯氏菌病也稱布病,是由布魯氏菌引起的一種人畜共患病。目前布魯氏菌病在全球范圍內廣泛的流行,尤其是在發展中國家[1-3]。其主要傳播途徑是消化道、皮膚、粘膜和呼吸道與血液體液和氣溶膠的接觸[4]。布魯氏菌病不僅給社會造成巨大的經濟損失,而且造成沉重的疾病負擔[5]。布魯氏菌病于1905 年在中國首次報道。近年來,人間布魯氏菌病發病率急劇上升,目前布魯氏菌病仍然是中國的主要公共衛生問題之一[6]。馬爾科夫模型經常被用于模擬伴隨時間變化而變化的隨機過程,在衛生健康領域經常被廣泛使用,對預測疾病未來發展趨勢具有重要意義[7-8]。因此本研究應用馬爾科夫模型對我國未來30 年布病的發病情況進行了預測。

1 資料和方法

1.1 資料來源

公共衛生科學數據中心上傳布病疫情資料,選取1957~2016 年布病發病率數據。

1.2 方法

本研究基于1957~2016 年布病發病率確定狀態取值范圍,并以此劃分狀態。計算轉移概率,然后將轉移概率帶入馬爾科夫模型,利用TreeAge pro 2011 軟件實現模型的模擬,取各階最大轉移概率做出預報,觀察30 年內發病率的變化。

2 結果

2.1 狀態劃分

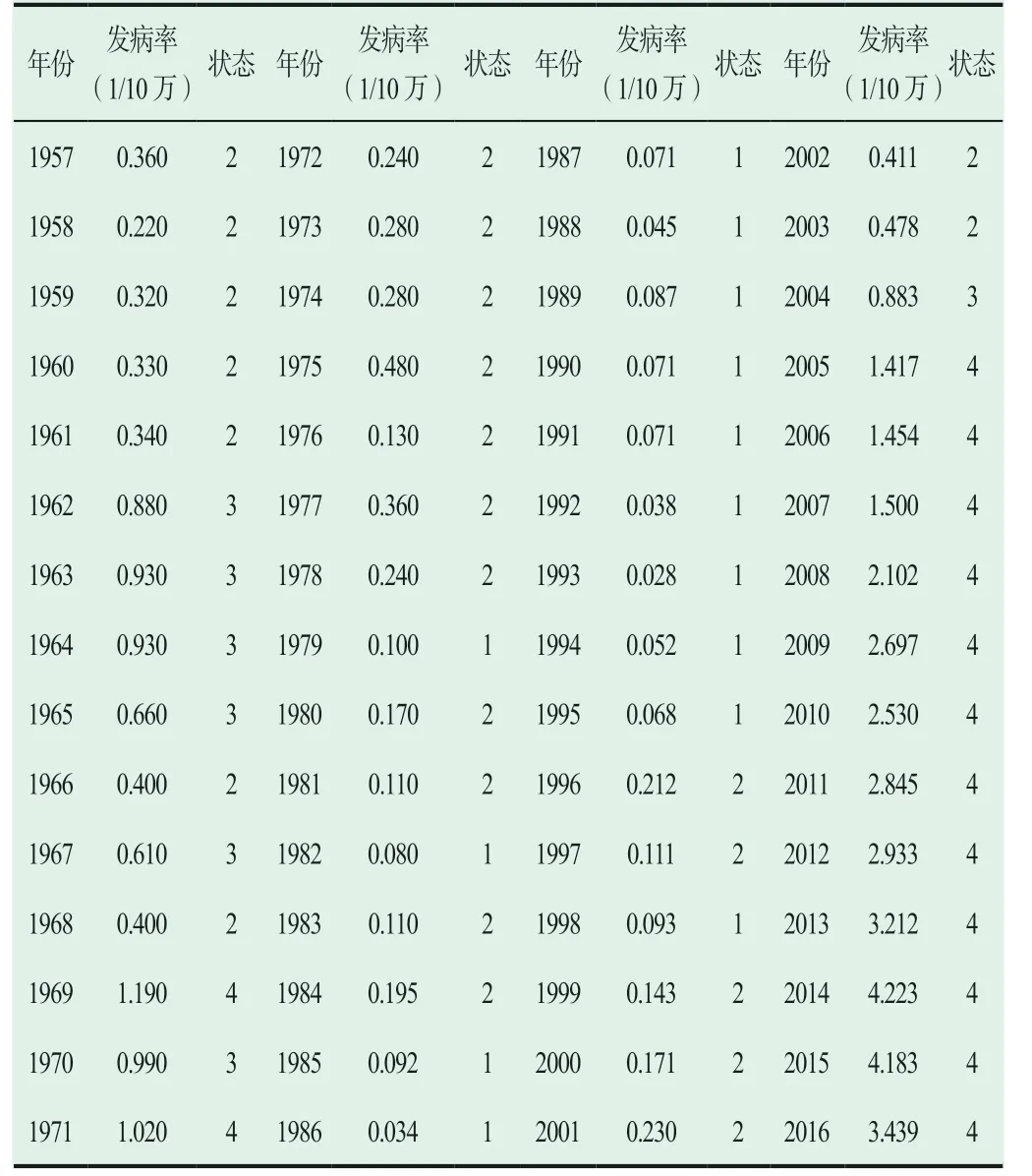

按 照 發 病 率 取 值 范 圍(狀 態1,X ≤0.1;狀 態2,0.1<X ≤0.5;狀態3,0.5<X ≤1;狀態4,1<X ≤5),確定各年度發病率所處狀態見表1。

2.2 狀態轉移概率

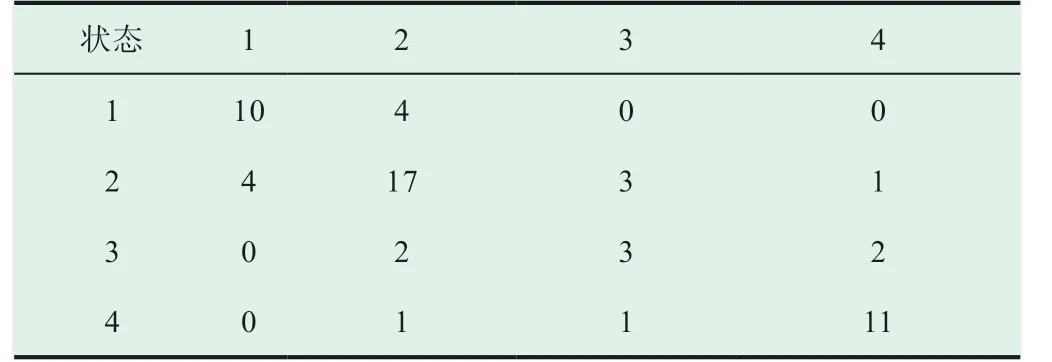

按照表1 中每年布病發病率所處的狀態,列出狀態轉移次數,見表2。

2.3 狀態轉移概率矩陣

根據轉移概率,列出狀態轉移概率矩陣,見圖1。

2.4 發病率預測

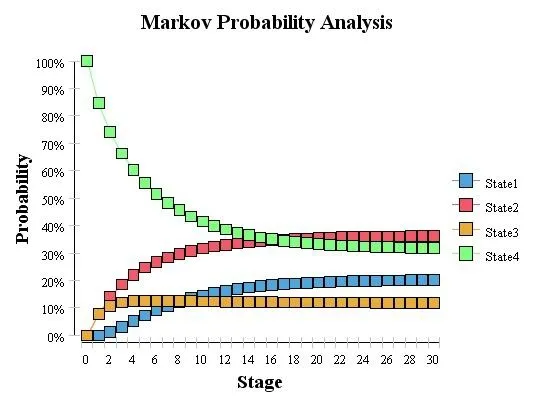

將狀態轉移概率帶入馬爾科夫模型,對未來30 年發病率進行預測,結果見圖2。

表1 我國1957~2016 年布魯氏菌病發病情況

表2 狀態轉移次數

圖1 狀態轉移概率矩陣

圖2 馬爾科夫發病率趨勢

3 討論

馬爾科夫模型與其他預測與決策分析方法的主要區別在于,它不需要從復雜的預測因子中尋找各因素之間的相互規律,而只需要考慮事件本身的歷史狀況及演變特點。1957~2016 年的60 年間,我國布病發病率始終低于5/10 萬,但近兩年患病率逐年增高。2005 年之前,布病發病率始終低于1.4/10 萬,自2005 年開始,布病發病率呈指數級別迅速升高。到2014 年布病發病率(4.223/10 萬)達到最高后開始出現下降趨勢,但下降趨勢很小。到2016 年,布病發病率達到3.439/10 萬。本文使用1957~2016 年60 年的數據對未來30年的布病發生率進行預測,從預測結果可以看出,未來十年,患病率仍舊保持在1/10 萬~5/10 萬。17 年后下降為0.1/10萬~0.5/10 萬。未來我國布病的疾病負擔仍然較為嚴峻,因此未來仍要加強布病的控制。雖然馬爾科夫模型預測是區間預測,但仍能反映出我國未來布病的流行趨勢,對指導防病工作具有一定的意義。