晉北撓羊賽文化解讀及其發展路徑分析

賈寶劍

(首都師范大學體育教研部 北京 100048)

華夏民族體育的長空間摔跤是一顆明亮的燦星,摔跤有著光輝的過去,但卻面臨著殘酷的今天。光輝的過去是指摔跤在華夏民族的政治活動、軍事活動和民俗活動中扮演過舉足輕重的角色,殘酷的今天是指隨著社會文化的進化摔跤功能性地失去了曾經的光芒。然,摔跤之于華夏體育文明的代表性作用和之于社會大眾精神的內核性作用永遠不會消退,保持中華文化的獨立性、維持華夏文明的傳承性必須讓摔跤再現昨日的輝煌。

鑒于摔跤在民族傳統體育中的重要作用,近年來關于再興摔跤事業的活動屢見不鮮,相關的學術研究也擢發難數。然而摔跤在整個體育活動中始終不溫不火,其間不可忽略的原因有二,一者,已有相關研究大多將摔跤作為一個集體概念進行普適性研究,這就一定程度上抹殺了摔跤在地域上的獨特性和歷史上的時代性,使得研究成果高懸廟堂不接地氣,無法具體指導摔跤這一地域特色鮮明的體育活動;二者,已有相關活動均出于摔跤當下存在的問題進行品牌塑造和戰略規劃,并沒有完全基于摔跤在歷史文化中的進化規律和精神內核進行科學的推廣,使得摔跤再興活動流于形式不能生根,無法在大眾體育生活中生龍活虎。

基于以上的理論和實踐考量本研究以山西晉北摔跤活動——撓羊賽為切入點循跡晉北摔跤文化歷史,深掘晉北摔跤文化內核,在掌握晉北摔跤發展規律和內在動力的基礎上為當下晉北摔跤的再興建言獻策,也促進民族體育研究的日臻完善。

1 晉北撓羊賽溯源及文化解讀

1.1 摔跤史溯源及其階段特點分析

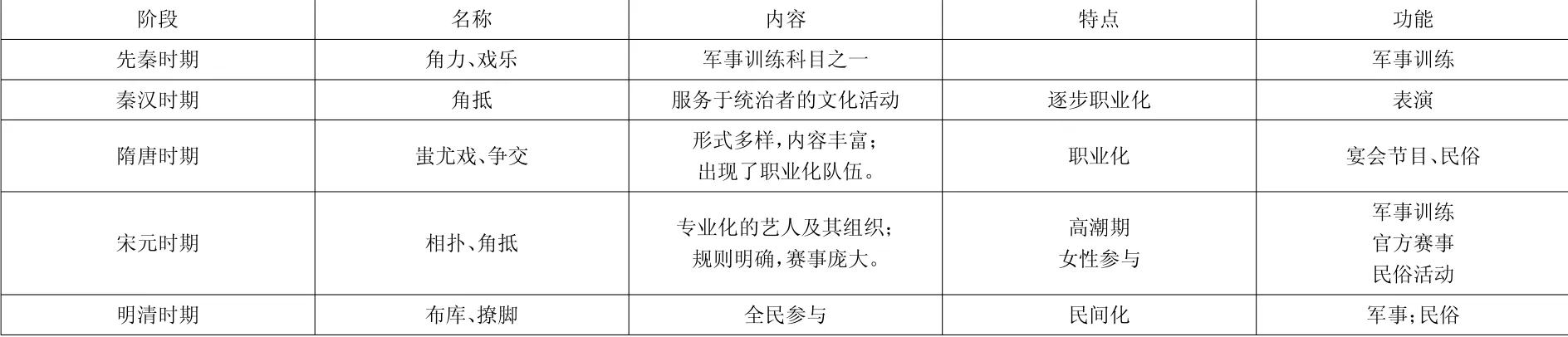

摔跤是我國一項歷史悠遠的體育項目,自先秦時期已經出現,在不同的歷史時期展現出了不同的風采:

(1)先秦時期:相傳摔跤是取材與皇帝大戰蚩尤的故事,故該時期內的摔跤最早是參與者頭戴牛角相互抵撞的一種文娛活動。[1]發展到戰國時期蚩尤戲開始作為軍事訓練活動出現,《禮記正義》有載“(孟冬之月)天子乃命將帥講武,習射御,角力”。[2]這說明先秦時期的摔跤開始由文娛表演發展到軍事訓練。

(2)秦漢時期:有關于摔跤的明確史書記錄最早出現在秦朝。“戰國,稍增講武之禮,以為戲樂,而秦更名角抵”(《漢書刑法志》),功能上由軍事訓練轉為娛樂表演,這主要是因為秦朝為了更好地控制民眾不允許大眾進行激烈的摔跤活動,于是“講武之禮罷,為角抵。”(《文獻通考 卷一四九》)

發展到漢朝,摔跤之風在國內盛行,一者是宮廷活動的必要組成,《資治通鑒》記載:“武帝元年(公元前 108年)春……作角抵戲,三百里內皆來觀”,“元封六年夏,京師民觀角抵于上林平樂館”;二者是民間娛樂的重要形式,《角力記》記錄了當時的民間摔跤的盛況:“少年輕薄者,(結伙)為社,募橋市勇者,斂錢備酒食。約至上元,會于學社山前平原作場,候人交,多至日晏,方了一對,相決而去,社出物賞之,采馬擁之而去。觀者如堵,巷無居人,從正月上元至五月方罷”。

(3)隋唐時期:該時期內摔跤活動得到迅速發展,受到了大部分民眾的認同,尤其是統治者的青睞,出現了專業的摔跤“供奉”及其組織“相撲朋”。《冊府元龜 帝王部 宴享第三》記載:“觀擊鞠、角抵大戲,大合樂,極歡而罷。”這說明當時皇帝對于角抵表演有著濃烈的興趣,而臣子也為了迎合統治者的興趣開展了諸多角力活動。《新唐書 宦者列傳》中也記載有:“內籍宣微殿,或教坊,然皆出神策隸卒或里閭惡少年,帝與狎習殿中,為戲樂,四方聞之,爭以躍勇進于帝。嘗閱角抵于三殿 ,有斷臂流血廷中。”足見唐朝摔跤專業化表演的盛況。

(4)宋元時期:兩宋遼金時期摔跤活動達到了高潮時期,具體表現在:第一,摔跤活動分化為宋式“相撲”和遼式“角抵”。相撲以互相推搏對手出臺,以快取勝;“角抵”“以倒地為負”。第二,民族間的摔跤文化也在發生著融合,遼興宗“以皇太子庫里噶里生……帝命衛士與漢人角抵為樂”,[3]角抵在民族融合上起到了紐帶的作用;第三,摔跤成為大型盛會的必備節目。“每春秋三大宴,其第一,皇帝升坐,……第十二,蹴鞠,……第十九,角抵”(《宋史·樂志》)可見宋將角抵視為宴會的壓軸大戲;第四,出現了民間的角抵組織——“角抵社”和專職藝人“內等子”,分為表演性質(有專業的表演場所——“瓦舍”)和競技性質兩種。《文獻通考 卷一四六》記錄了內等子不同于其他藝人的特殊委派和訓練方式“北使每歲兩至,亦用樂,但呼市人使之。……相撲等子二十一人(由御前忠佐司差)”,“軍頭司,每旬休,按閱內等子,相撲手,劍棒手格斗。”第五,摔跤相關賽事出現,并由標準化的規則。摔跤活動的參與者需要遵守“社條”,并由“部署”來裁判違規行為,最終獲勝的“內等子”會受到朝廷的獎賞。

表1 摔跤在不同歷史時期的不同點比較

(5)明清時期:漢文化區域內在經歷了一定的摔跤沉默期后,在清朝再次興盛起來,清朝統治者習慣了少數民族區域的尚武風俗,如康熙就曾組建“善撲營”訓練侍衛“布庫”(摔跤)之術,并憑借這一摔跤組織擒拿鰲拜,在整個清朝主政期間摔跤作為主要的全民活動推廣在漢族文明區。

由此可見,摔跤在不同的歷史時期展現出了不同的時代風貌(表1),它的發展態勢與社會動蕩、民族融合以及民風民俗有較大的關系,盡管會在某些階段上出現暫時性的遲緩發展,但是總體上看一直是我國政治、軍事、文娛和民俗的重要體育形式,且發揮了較大的作用。

1.2 晉北撓羊賽的歷史淵源及文化解讀

從摔跤發展的歷史特點不難得知,地域分布和民族融合是摔跤發展態勢的重要影響因素,古晉北地區是中原文明和少數民族游牧文明的交界之處,自兩宋以來民族間的交流融合不斷興盛,晉北地區被漢政權和少數民族政權交替統治,晉北的摔跤活動自然發展繁榮,具有較大的研究價值和推廣示范性。

研究表明,晉北地區的忻州、定襄和原平等地的摔跤活動已經長盛800余年,約有70%的當地人參與或喜愛具有地域特色的摔跤活動——“撓羊賽”。

1.2.1 起源

關于晉北撓羊賽的起源,民間流傳著一些美好的傳說,有北宋楊家將民間練兵之說和南宋程效嬰致敬岳飛之說。前者是楊繼業在被拒遼人之時為了擴大士兵儲備,同時又防止潘仁美起疑,命其子在忻州一帶民間分營廣泛開展摔跤對抗賽,勝者可獲獎勵,在此之后以忻州為輻射點的晉北地區興起了撓羊賽;后者是指岳飛部將程效嬰精通角抵之術,在岳飛被謀害后回鄉,將摔跤普及在他的家鄉忻州等地。二者共同說明了晉北撓羊賽的起源是在宋代年間,也共同說明了軍事訓練在晉北撓羊賽的發源中起到了關鍵性的作用。

關于晉北撓羊賽的正式的史料也最早出現在兩宋時期,北宋《角力記》中:“忻、代州民秋后結朋角抵,謂之野場,有殺傷者。”因其發展甚烈,宋真宗曾下令“自今悉禁絕之。”可見忻州撓羊賽是一種程度更加激烈、范圍更加廣泛和民眾參與度極高的摔跤賽事,并且忻州被稱為“跤鄉”,忻州摔跤2006年被列為山西省首批非物質文化遺產,2008年被列為國家級非物質文化遺產。

1.2.2 晉北撓羊賽的文化解讀

撓羊賽是一種具有晉北特色的融合中原漢文化和少數民族游牧文化的特殊摔跤形式,賽事的基本形式就是參與者赤膊摔跤,一跤定勝負,連續將六位對手摔倒在地的選手獲得“撓羊漢”的殊榮,并獲得一只羊的獎勵(當代的獎品隨時代發生了變化)。

在晉北地方語系中“撓”是一個具有力量象征的詞匯(讀三聲),具有輕松地舉起重物的含義;羊是晉北地區重要的畜牧資源,尤其是古晉北地區地處蒙漢文明交界,受草原畜牧文化影響較大,羊是較高層次的賞賜品,更是一種俘獲、勝利的符號;“撓羊”字面意思為扛羊,形象地描繪出摔跤勝出者手扛活羊或肩扛肥羊的情形。由此可見,晉北地區的“撓羊賽”是一種更加崇尚力量、更加表現彪悍民風的南北文明交匯摔跤賽。具體地晉北撓羊賽具有以下文化特征:

(1)風格兇悍與精神仁義相融合。晉北撓羊賽以草原“角抵”為原型演化而來,在勝負規則和摔跤技巧等方面都襲用了少數民族的強悍作風,歷史上被禁止摔跤就是因為它的風格太過兇悍,經常會出現傷人事件,以至于古代的撓羊賽會有“英雄跌對,跌死無罪”的警示語;與此同時晉北撓羊賽也很強調“點到為止”,不得進攻對方的面部和陰部,如民謠所述“撓羊賽、撓羊賽、老老少少都喜愛,登場不為分勝負,過手只為比氣概”,新中國成立后也把撓羊賽場的警示語改為“和平跌對,勿傷害人”。由此可見兇悍的體育風格反映了當時當地的歷史文化和人文性格,強調仁義和和平的精神也促使該項活動一直延續至今。

(2)民眾的參與度高。出于戰事頻仍和民風尚武等原因,晉北地區對于撓羊賽可謂是情有獨鐘,民眾對該項活動的參與度甚高,很多民謠證實了這一點:“趕會不摔跤,瞧的人就少;唱戲又跌跤,十里八村都來瞧。”撓羊賽絕對是晉北廟會的必備項目,時至今日原平七月二十二等廟會都會舉辦撓羊大賽,氣氛熱烈高漲;還有“立了秋,掛鋤鉤,吃瓜摔跤放牲口”,表現了晉北地區農閑時的一個重要文娛生活就是觀看和參與摔跤;還有“姑娘看跤眼睛瞟,心中暗把情郎挑”,表現了摔跤在晉北擇偶婚假中都有重要的影響;值得提出的是,忻州女子摔跤也是一道亮麗的風景線(1983年原平舉辦第一節女子撓羊賽),而且更特別的是殘疾人(如王云峰、門潤民)也是摔跤的積極參與者。可見,晉北地區的男女老少都熱衷于參與撓羊賽。

(3)多民族色彩濃烈。晉北地區自宋代開始廣泛流行撓羊賽這與晉北地區的地緣文化有莫大的干系,晉北是中原王朝戍衛邊疆的前沿,是塞外民族驅馬中土的必爭之地,當地的統治政權多次易主,這使得該地的民族融合深刻,事實上忻州撓羊賽的輸贏規則是沿襲了遼式“角抵”的“倒地為負”,獎品“羊”也是在元朝統治時期確立下來的風俗具有濃烈的草原文化氣息。而撓羊成功的條件——連續擊敗六位對手的設置正是取“天地六合一”之意,也有當地人指出這是致敬武圣關羽“過五關斬六將”的故事,可見晉北撓羊賽是一個多民族文化融合的結果,具有豐富的民族韻味。

2 當代晉北撓羊發展困境及再興建議

2.1 發展困境

(1)發展疲軟,傳承方式缺乏活力動力。目前當地政府和一些研究在積極主張和努力打造忻州的撓羊文化品牌,建設以撓羊為軸心的旅游和競技項目,試圖形成一個文化傳承與經濟發展互動的良性循環,但是唯獨缺少對這一循環啟動和長效運轉的動力措施——撓羊賽的有效傳承。當下晉北撓羊賽的主要傳承方式還停留在“家族世家”和“師徒傳授”這種古老形式之上,忻州的“南崔北趙”(即奇村鎮南高村的“崔家”和義井鄉北胡村的“趙家”)、原平的武家和定襄的朱家是世代相傳的撓羊漢家族,也是晉北撓羊賽傳承人,獲得過各種撓羊、摔跤榮譽和獎項,但是見諸于世的一直是這些家族,一方面說明了這些家族在撓羊賽傳承上的功績,另一方面也暴露了晉北地區撓羊賽傳承方式缺乏有效的、高效的活力。這種家庭式的傳承斷然無法重現昨日的光輝。

(2)政治名片,形式意義大于健身價值。撓羊賽的發展也不例外地在這兩個問題上存在缺陷,撓羊賽客觀上不具有全民的娛樂價值,缺少代表性人物和快餐式話題,很難獲得大范圍的注意力;另外撓羊賽在晉北地區尤其是忻州地區是重點發展和扶持的民族傳統項目,形如2009年還在摔跤非物質文化傳承人崔富海老家忻州奇村建起第一座撓羊文化大院,但是不得不承認一點就是當地政府更多地把撓羊賽當做本地的文化名片或者精神招待品,并沒有實質性地發展全市的全民撓羊活動。如此一來,撓羊賽不被全民關注,僅僅是作為地方政府標榜自我的文化遺產,這種傳承的形式意義遠遠超過了其健身價值,終究無法讓遺產活過來。

2.2 撓羊賽的再興建議

(1)變革、創新撓羊賽的推廣和教育方式。現代體育的發展需要有長效的教育機制,尤其是傳統民族體育的傳承要有充分的人才儲備才能實現民族體育的再興。晉北地區撓羊賽這一傳統體育形式得以傳承和發揚不能僅靠世家傳承和師徒教授。首先,要在體育專科院校乃至普通教育學校中開設相關課程,在有生的年輕力量中尋找撓羊賽的愛好者和善長者,讓撓羊賽的精神文化內化在晉北新生代的“血液”之中,培養更多的撓羊賽認同者;其次,要編制通俗易懂和深入淺出的撓羊賽技能教育教材或者普適性讀本,讓更多的人認識到撓羊賽的競技形式和內容,能夠欣賞和領略撓羊競技的文化之美;最后,也確實需要樹立一些優秀的“撓羊漢”典型人物,一則為青少年提供模仿和學習的榜樣;另一方面發現撓羊尖端人才促進撓羊賽的傳承與創新。

(2)用時代特色和地域風情重塑傳統撓羊賽。在傳承民族體育文化的過程中不少組織和個人會進入一個誤區:把傳承文明等同于全盤推廣傳統的技藝形式和內容,這種方法一則過猶不及再則也沒有堅持歷史發展的觀點。對晉北撓羊賽體育形式的傳承并不是復制古代撓羊賽的繁榮,事實上撓羊賽的古貌也是一個變化發展的過程。

故而要為撓羊賽的文化內核穿上現代的新衣,染上地域性的色彩。首先,將撓羊賽的競賽規則變革為更加符合現代文明的規則,保障參賽者的人身安全,保障競技考核的可操作性,多元多層次評價優秀的“撓羊漢”;其次,不走密集賽事的老路。縱然取得競技水平上的突破是體育精神的要求之一,但這并不是體育的全部,密集賽事一定程度會使得參與者的參與動機功利化。第三,要基于全民的體育參與需要多元化撓羊賽的表現形式。打造精品撓羊賽,創新撓羊賽的觀賞體驗,普及撓羊賽的審美藝術,有歷史文物可供觀賞,有活體賽事以供參與,有精彩節目用以助興,有科學套路可以強身健體。最后,要將撓羊賽推廣至全國乃至世界不能“硬著陸”,要在基于文化交融和民族碰撞的基礎上創新撓羊賽的推廣方式。這些方式是在創新,但也不難看出也是撓羊賽乃至摔跤歷史發展中的啟示。

當然,對于一些瀕臨失傳的一些撓羊文化現象和技藝也要近期可能多地保留下來,通過非物質文化傳承人、傳承地和影像記錄等方式確保文化不被流失。