含分布式光伏的有源配電網無功電壓控制研究

石博隆,丁磊明,楊曉雷,黃金波,劉海瓊,鮑 威

(1.國網浙江省電力有限公司,杭州 310007;2.國網浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314000;3.浙江大學,杭州 310027)

0 引言

近年來我國分布式光伏發電規模不斷擴大,并網容量不斷提高,呈現出“點多面廣、局部區域高密度并網”的格局[1]。大規模分布式光伏并網,可以提高清潔能源的比重,緩解能源壓力和環境問題[2],但分布式光伏接入配電網后,配電網從嚴格垂直的輻射式網絡變成一個遍布電源的主動配電網,增加了配電網電壓控制的難度[1-6]。當光伏發電功率過大且無法全部就地消納時,其中部分功率將通過線路向系統電網倒送,造成用戶側節點電壓越限。用戶側節點電壓越限問題已成為限制光伏并網發電系統滲透率提高的重要因素之一[4]。為適應高滲透率、大規模分布式光伏的接入,國內外學者正積極研究主動配電網電壓控制方法和策略。

文獻[6]分析了單個光伏發電和多個光伏發電接入對輻射式饋線的影響,并仿真驗證了光伏發電出力、光伏接入位置、線路參數等因素對饋線電壓的影響。文獻[7]提出一種改進的模塊度函數分區算法,結合無功、有功平衡度指標與區內節點耦合度指標,自動形成最佳分區,對含高比例分布式光伏的配電網進行無功與有功兩個層面的光伏集群控制。文獻[8]提出配電網分布式電壓控制策略,通過光伏系統的無功協調補償和有功優化縮減實現電壓的低成本快速控制。文獻[9]提出一種充分挖掘分布式光伏無功能力的多電壓層級配電網雙層無功電壓協調優化控制策略,在多電壓層級配電網無功電壓協調控制模型中,建立電壓分區和主導節點選擇模型,采用上層全局優化和下層分區優化的雙層協調控制策略。

目前,高滲透率光伏配電網的電壓控制策略可分為分散式控制、集中式控制、分布式控制三大類[8-9]。分散式電壓控制方式控制響應速度快,投資成本低,但調壓能力有限,可調節資源利用不充分;集中式電壓控制的目標是實現系統全局優化,可統一調配可控資源,但量測數據量大、通信負擔重且投資成本較高;分布式電壓控制具有良好的自治性和適應性,相對于集中控制,系統投資少,通信數據量降低,能夠充分發掘分布式光伏系統的調壓能力。綜上所述,分布式電壓控制方法投資少,效率高,具有更好的優越性。

本文分析了分布式光伏電源接入配電網引起電壓越限的基本原理,并針對分布式光伏并網電壓越限問題,對目前常用的電壓控制方法和控制策略進行對比,提出分布式電抗器控制電壓方式,并通過電力系統分析程序BPA 仿真對比了電抗器的接入位置、接入容量對調壓效果的影響。

1 電壓越限基本原理

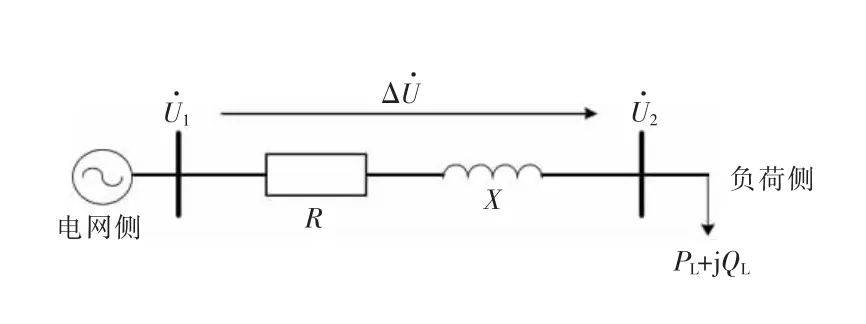

圖1 無源配電網等值電路

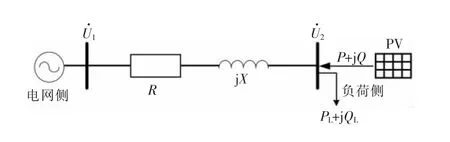

則線路的電壓關系為:

電流從電網側流向負荷側,有功方向為正值,線路末端電壓小于線路始端電壓。光伏并網接入后的等值電路如圖2 所示。

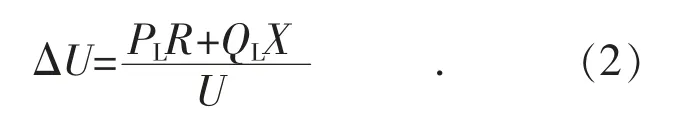

圖2 光伏并網等值電路

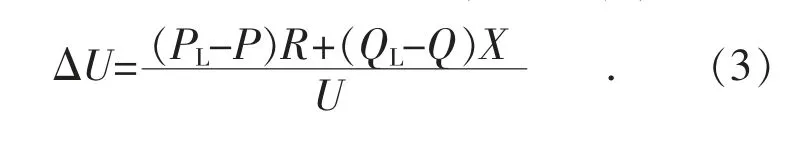

圖中PV 為分布式光伏電源,P 和Q 分別為光伏電源發出的有功和無功功率,則式(2)變為:

對于10 kV 及以下電壓等級的配電網線路有R?X,當光伏發電功率P 較大且無法全部就地消納時,其發出的部分功率將通過線路向電網側倒送,此時有功功率方向將發生改變,即(PL-P)R將變為負值,當(PL-P)R 的絕對值大于(QL-Q)X時,將導致ΔU 變為負值,從而使得線路末端即接入光伏電源的負載端電壓高于電網側變電站母線電壓,甚至出現嚴重的電壓越限問題。

小規模分布式光伏接入會影響局部配電網的無功電壓特性,而高滲透率分布式光伏的接入會影響配電網全局的無功電壓特性[5],光伏出力大小、光伏接入位置、電網線路參數、負荷大小等因素均會對線路電壓造成影響。

2 分布式電抗器控制方式

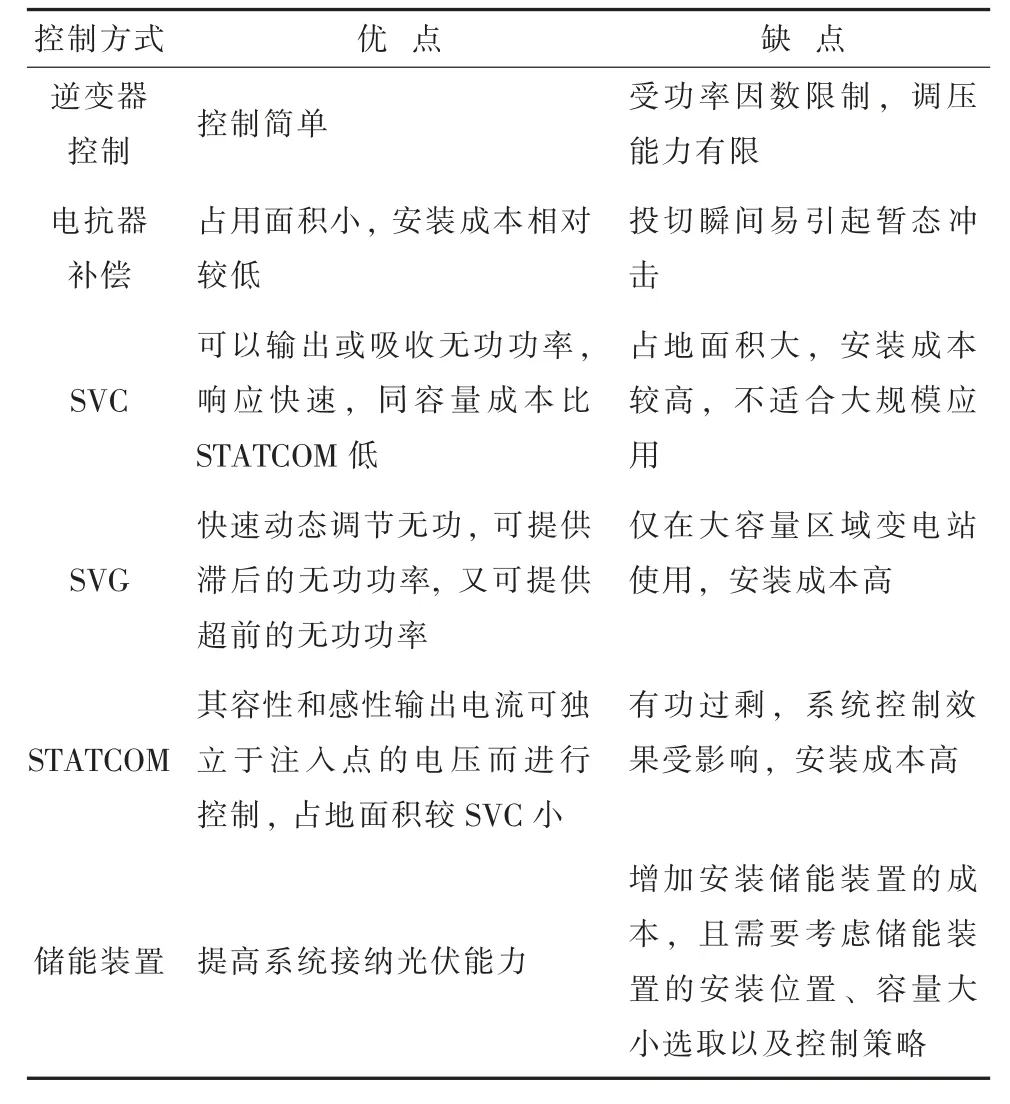

目前地調AVC(自動電壓控制)系統只對重要節點進行監控,優先滿足樞紐節點的電壓要求,無法兼顧大量分布式光伏接入帶來的潮流不確定性引起的線路過電壓問題[9]。針對線路過電壓問題,最直接但也最不經濟的解決方式是增大線路導線半徑、減少線路阻抗。目前國內外常用的電壓控制方法主要分為以下3 類: 光伏逆變器調壓[9,14-15]、無功補償裝置調壓[6]、儲能裝置調壓[6]。其中,無功補償裝置主要包括: 并聯電抗器補償、SVC(靜止無功補償器)、SVG(靜止無功發生器)、STATCOM(靜止同步無功補償器)等。上述各類電壓控制方法的優缺點如表1 所示。

表1 過電壓控制方式對比

各種電壓控制方法中,逆變器調節方法最經濟,其次是安裝電抗器補償裝置。但逆變器調節范圍有限,而AVC 系統可以調節變電站母線電壓,因此本文提出在中壓配電網線路上加裝控制器和可控串聯電抗器或并聯電抗器,以實現分布控制各中壓線路電壓的方法,并通過仿真分析所需電抗器的容量。

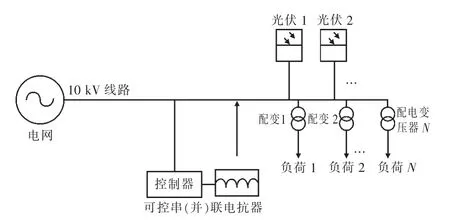

如圖3 所示,在10 kV 線路上有多處接入負荷和分布式光伏,通過在變電站出口至配變1 之間的10 kV 線路上加裝1 臺控制器和1 臺可控電抗器,可控電抗器以串聯或并聯的方式接入。

控制器包括3 個模塊,分別是采集模塊、計算模塊、控制模塊。采集模塊負責實時收集線路各節點電壓、光伏出力、負荷等數據。當線路出現過電壓時,計算模塊根據采集到的實時數據,結合線路型號、線路長度等參數數據,計算當前所需投入的電抗器容量,再通過控制模塊改變電抗器的投切位置,以調節電抗器投入容量,統一控制整條線路的電壓。

圖3 電抗器控制方式示意

所需電抗器的容量根據線路參數、負荷大小、光伏容量計算得出,按末端電壓可能出現的最大值進行配置。當所需容量超過單臺電抗器容量上限時,可采取在10 kV 線路上多處加裝可控電抗器的方法。本文以加裝1 臺可控電抗器為例計算所需的容量。

3 仿真結果與分析

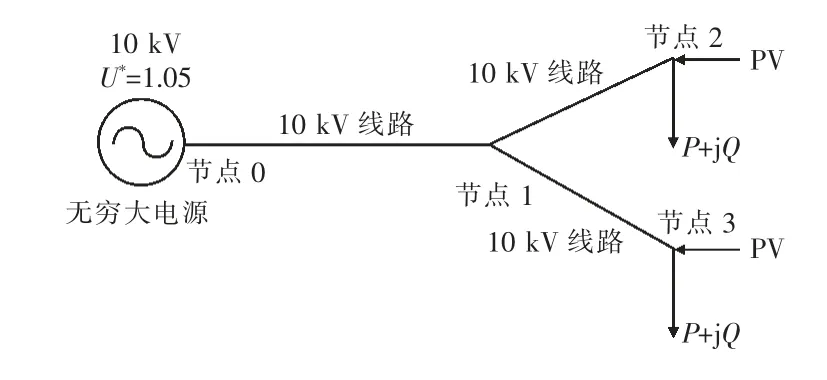

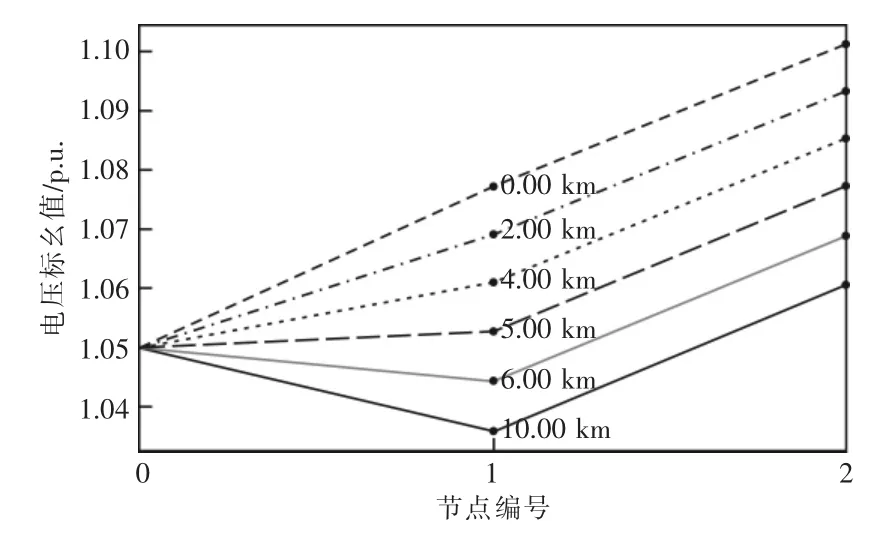

以圖4 所示的10 kV 線路負荷分布進行BPA模型仿真計算,節點0 為變電站出口,其母線電壓標幺值為U*=1.05 p.u.,10 kV 線路上共有2 個負荷,每個負荷節點均安裝最大容量為3 MVA的光伏。設定三段線路長度均相同,即節點0 至節點1 的線路長度、節點1 至節點2 的線路長度、節點1 至節點3 的線路長度均相同,節點2和節點3 的負荷、光伏的有功、無功注入相同。下文中線路長度均指節點0 至節點2 的長度。

圖4 10 kV 線路負荷分布示意

3.1 線路參數影響

(1)不同線路型號

采用相同的線路長度10 km,負荷有功為1 MW,負荷吸收0.2 Mvar 容性無功,光伏有功出力為3 MW,對于不同的線路型號: LGJ-50,LGJ-70,LGJ-90,LGJ-120,LGJ-150,LGJ-185和LGJ-240,各節點電壓變化曲線如圖5(a)所示。

(2)不同線路長度

采用相同的線路型號LGJ-70,負荷有功為1 MW,負荷吸收0.2 Mvar 容性無功,光伏有功出力為3 MW,對于不同的線路長度,各節點電壓變化曲線如圖5(b)所示。

圖5 不同參數下電壓變化曲線

由圖5 可見: 線路截面越小,末端電壓升高幅度越大;線路長度越長,末端電壓升高幅度越大。

3.2 電抗器接入位置影響

在圖4 所示節點0 至節點1 之間的線路上安裝電抗器,固定電抗器容量,改變其安裝在線路上的位置,對于串聯電抗器方式而言,串聯電抗器在同一段線路上的位置變化理論上對負荷的調壓效果沒有影響,因此以下通過仿真研究并聯電抗器接入位置的變化對調壓效果的影響。

設定線路型號為LGJ-240,線路長度為20 km,負荷有功為0.5 MW,光伏有功出力為3 MW,在節點0 至節點1 之間線路上并聯接入容量為1 Mvar 的電抗器,改變電抗器的接入位置,并聯電抗器與節點0 的距離與各節點電壓曲線見圖6。

圖6 并聯電抗器接入位置與電壓變化曲線

由圖6 可見,并聯電抗器接入位置的變化會影響調壓效果,距離線路末端越近,電壓的控制效果越好。

3.3 電抗器容量大小影響

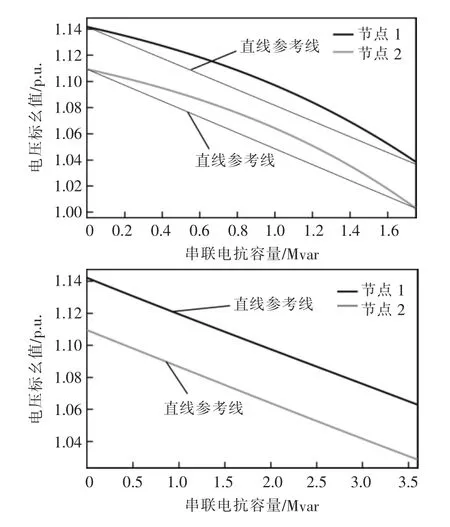

選用線路型號LGJ-70,線路長度為10 km,負荷有功為1 MW,負荷吸收0.2 Mvar 容性無功,光伏出力為3 MW,在節點1 串聯或并聯不同容量的電抗器,對應的節點1 與節點2 的電壓變化曲線如圖7 所示。

圖7 不同電抗器容量下的節點電壓變化

可見,串聯電抗器容量大小與降電壓的幅度呈非線性關系,而并聯電抗器容量大小與降電壓的幅度大致呈線性關系。

3.4 所需電抗器容量抽樣分析

為研究不同線路型號和不同線路長度的情況下,實現電壓控制所需的串聯電抗器、并聯電抗器的容量大小,本文采用隨機抽樣的方法對圖4所示模型進行電抗器容量的需求分析,電抗器串聯或并聯至節點1 處以集中控制過電壓。

設定線路型號樣本包括LGJ-50,LGJ-70,LGJ-90,LGJ-120,LGJ-150,LGJ-185 和LGJ-240,光伏功率因數范圍為[0.95,1.0],線路長度樣本為[0.2,20.0] km。抽樣過程中,線路型號采用離散隨機抽樣方法,其概率函數為:

式中:n 取7;ai為各線路型號;p(ai)為第i 種線路型號的取值概率,各型號取值概率均為1/n≈0.143。

對線路長度與光伏功率因數采用均勻分布的連續抽樣方法,其概率密度函數為:

式中: a,b 分別為線路長度、光伏功率因數取值的上限、下限。

同時,在抽樣過程中剔除未加裝電抗器時末端電壓小于1.07UN或大于1.15UN的模型樣本,以及加裝5 Mvar 以下串聯或并聯電抗器后,電壓仍無法低于1.07UN的樣本,得到共計500 組有效模型樣本。

3.4.1 所需容量大小對比

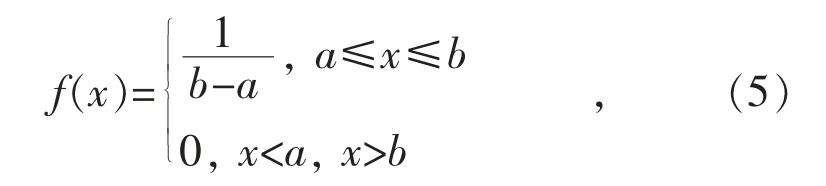

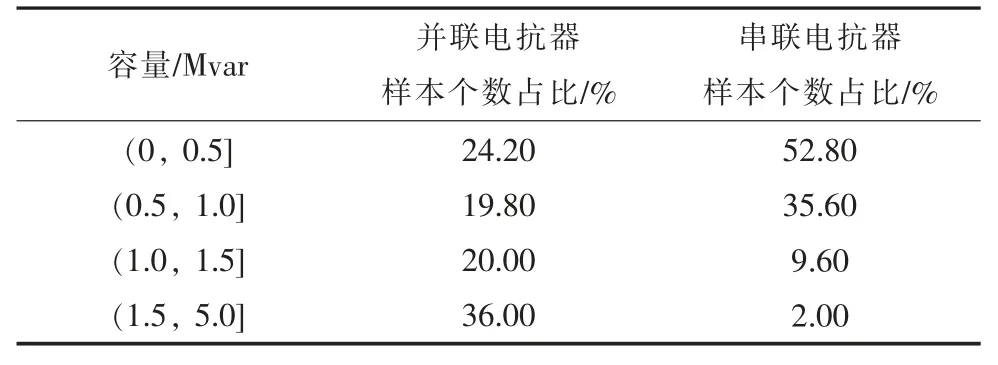

各抽樣樣本所需的串聯電抗器和并聯電抗器的容量大小如圖8 所示,電抗器容量范圍分布如表2 所示。

圖8 各樣本所需電抗器容量

根據統計結果可見:

(1)88.4%的樣本所需的串聯電抗器容量均小于1.0 Mvar,36.0%的樣本需要的并聯電抗器容量大于1.0 Mvar。

表2 電抗器容量范圍分布

(2)52.80%的樣本僅需低于0.5 Mvar 的串聯電抗器,24.20%的樣本僅需低于0.5 Mvar 的并聯電抗器。

3.4.2 容量大小在末端電壓區間上的分布對比

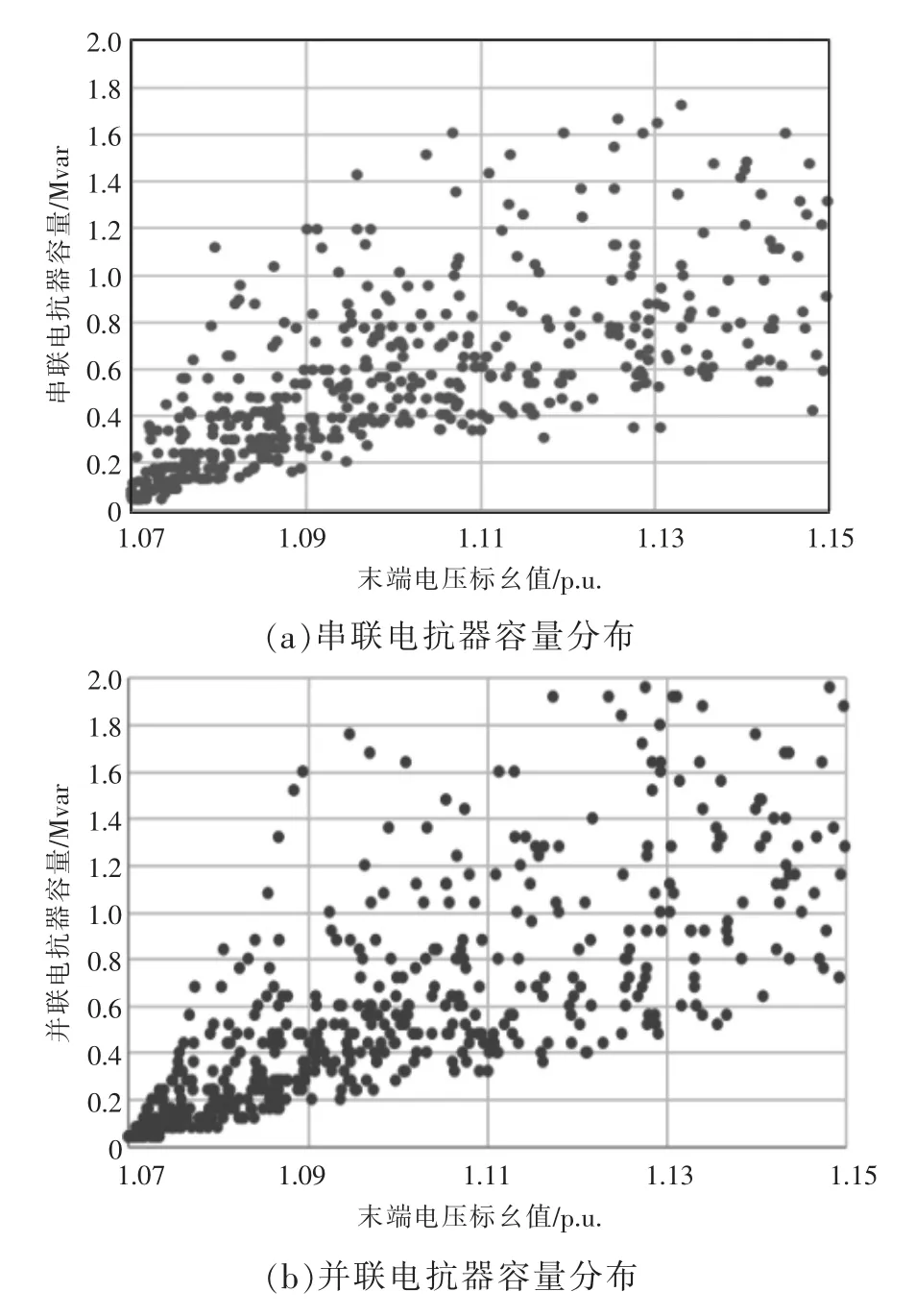

電抗器的容量大小與節點2 所在末端電壓區間的分布情況如圖9 所示。

圖9 串并聯電抗器容量分布

從圖9 可見,隨著末端電壓的升高,所需的串聯電抗器容量或并聯電抗器容量也大致呈現上升趨勢。

3.4.3 容量差值分布

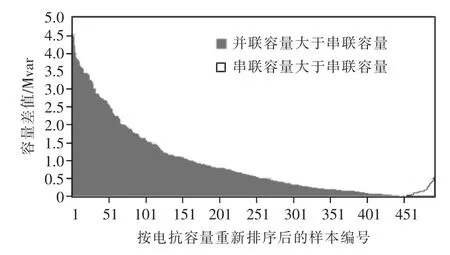

計算所需并聯容量與串聯容量的差值,將差值從大到小排序,如圖10 所示。

圖10 串并聯電抗器容量差值曲線

經統計可知,有92.4%的樣本所需的并聯電抗器容量大于該樣本所需的串聯電抗器容量,可見對于圖4 所示線路模型,大部分情況下采用并聯電抗器補償方式所需的電抗器容量大于采用串聯電抗器補償方式所需的電抗器容量。

4 結論

本文分析了分布式光伏并網引起配電網電壓越限的基本原理,對目前常用的電壓控制方法和控制策略進行對比,提出采用分布式電抗器控制電壓方式,并針對圖4 所示線路模型通過BPA 仿真分析了串聯電抗器和并聯電抗器的接入位置與所需容量對比,最后通過抽樣分析不同線路型號和線路長度下所需的串聯電抗器與并聯電抗器的容量大小分布、容量差值分布等特征,得出以下結論:

(1)并聯電抗器安裝位置越靠近線路末端,電壓控制效果越好。

(2)大多數情況下采用串聯電抗器所需的容量小于并聯電抗器所需的容量。

(3)隨著末端電壓的升高,所需的串聯電抗器容量或并聯電抗器容量也大致呈現上升趨勢。

(4)串聯電抗器容量大小與降電壓的幅度呈非線性關系,而并聯電抗器容量大小與降電壓的幅度大致呈線性關系。

(5)大多數情況下,串聯小于1.0 Mvar 的電抗器,即可將電壓控制在允許范圍內。

實際應用中,在選擇分布式光伏并網電壓控制方法和控制策略時,需要結合實際光伏接入情況、線路參數情況、負荷情況,兼顧控制措施的有效性和經濟性,以達到最佳控制效果。