某大懸挑結構動力彈塑性時程分析

張 序

(福建嘉博聯合設計股份有限公司 福建福州 350001)

1 工程概況

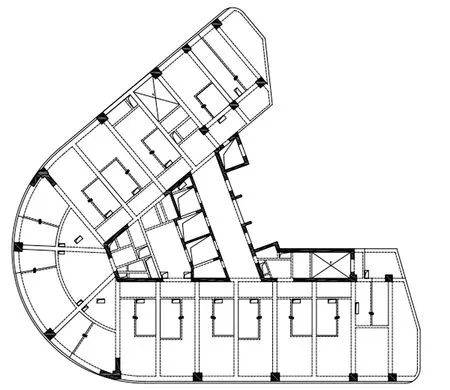

圖1 典型結構平面圖

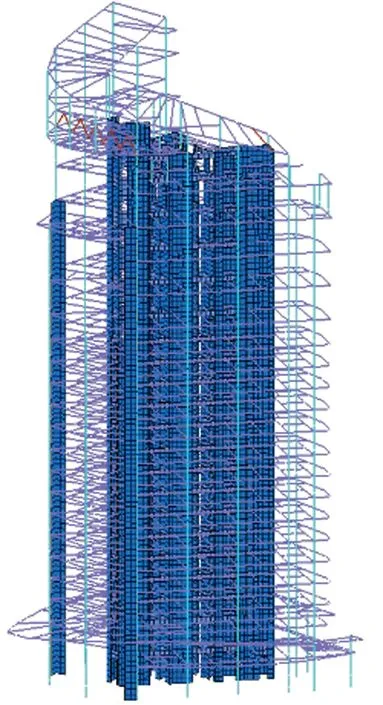

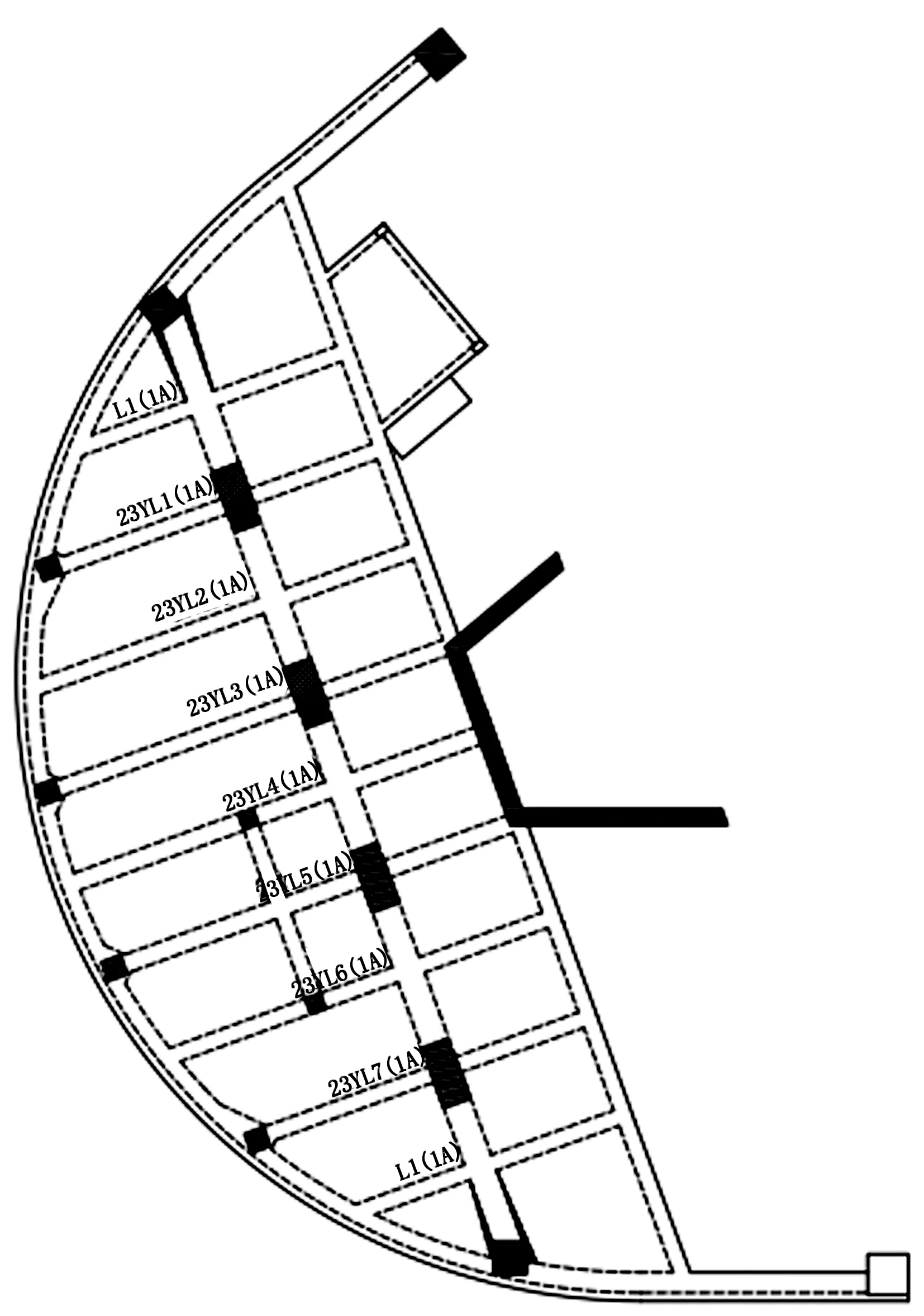

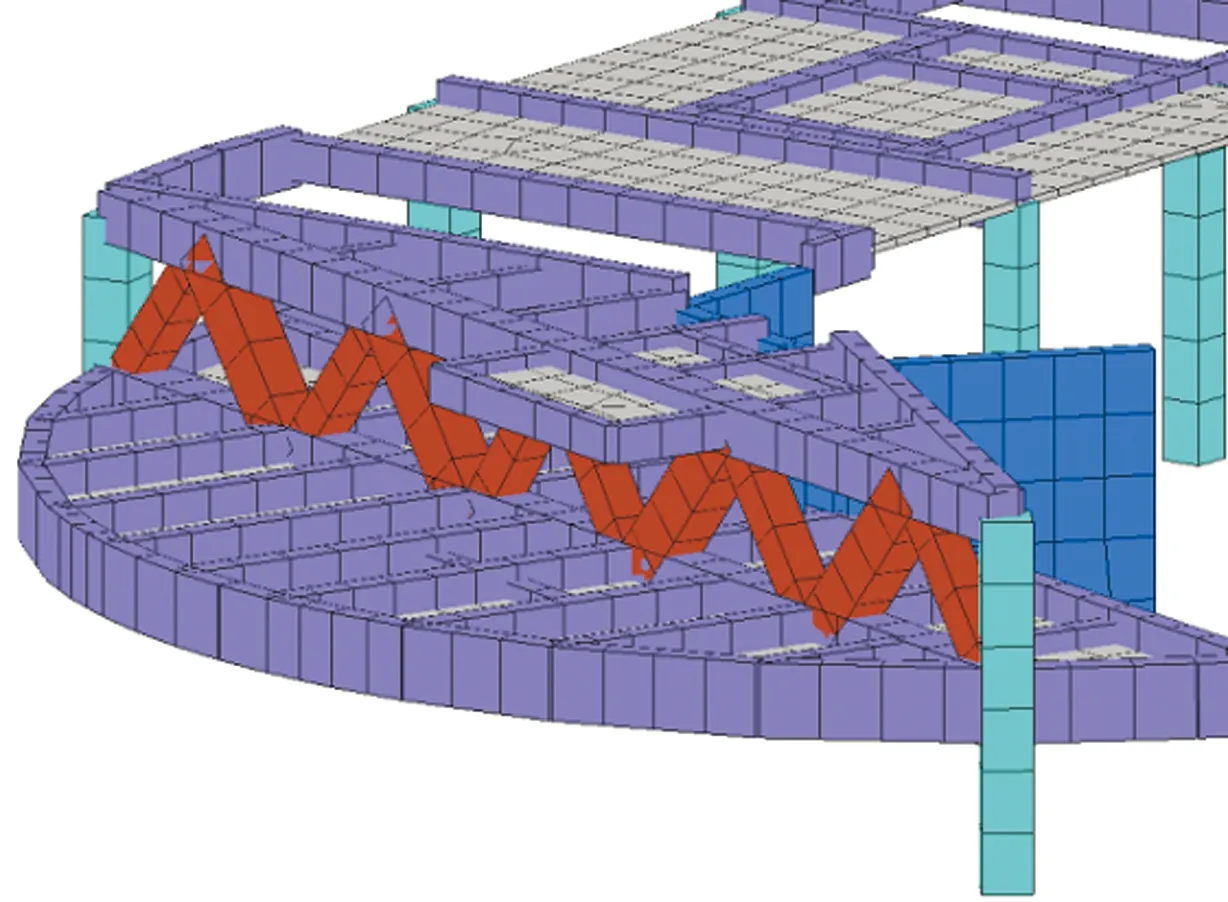

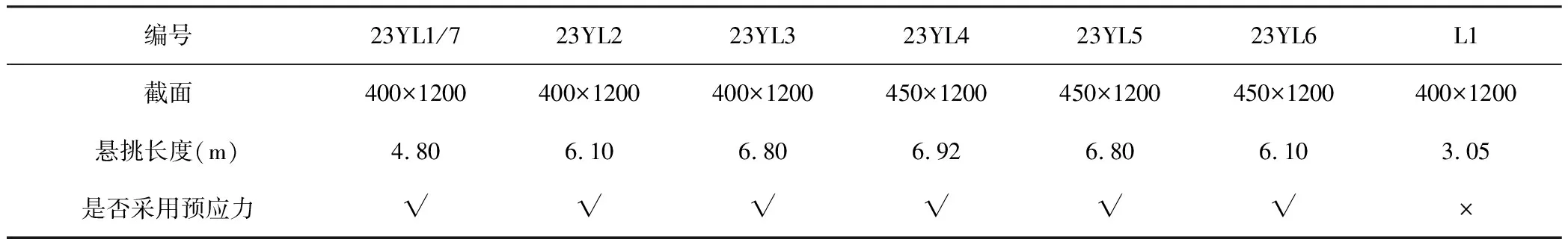

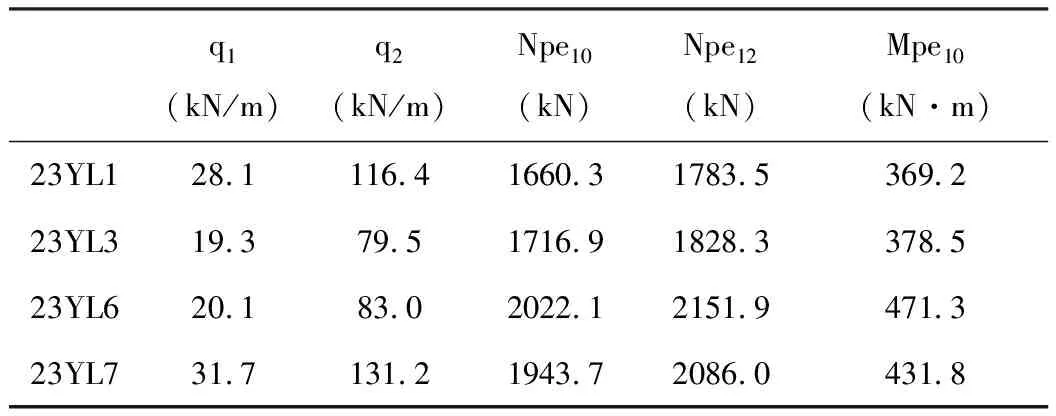

該工程位于福州市倉山區,為A級高度的高層建筑,采用框架-剪力墻結構體系,地下1層,地上23層,總高99.7m(不含構架),結構平面布置基本規則,豎向抗側力構件上下連續貫通,典型結構平面圖如圖1所示,全樓立面軸測圖如圖2所示,其中22層位置存在較大范圍聯合受力的大懸挑結構,大懸挑結構的平面圖、立面圖及軸測圖如圖3~圖5所示,相關位置構件截面、尺寸列于表1所示。

圖2 全樓立面軸測圖

圖3 大懸挑結構平面圖

圖4 大懸挑結構軸測圖

圖5 大懸挑結構立面圖

表1 大懸挑結構主要構件信息

2 模型建立

由于該工程的大懸挑結構之上承托有2層構架及擦窗機設備,為檢驗該部分結構在設防地震及罕遇地震作用下能否達到“大震不倒、中震可修”的抗震設計目標,故采用SAUSAGE軟件[4]對其進行彈塑性時程分析,驗算關鍵節點的變形,判斷主要抗側力構件的屈服順序及損傷程度,根據構件破壞的先后順序研究該懸挑結構的屈服機制,評估其綜合抗震性能,為施工圖的設計提供指導。

2.1 材料模型

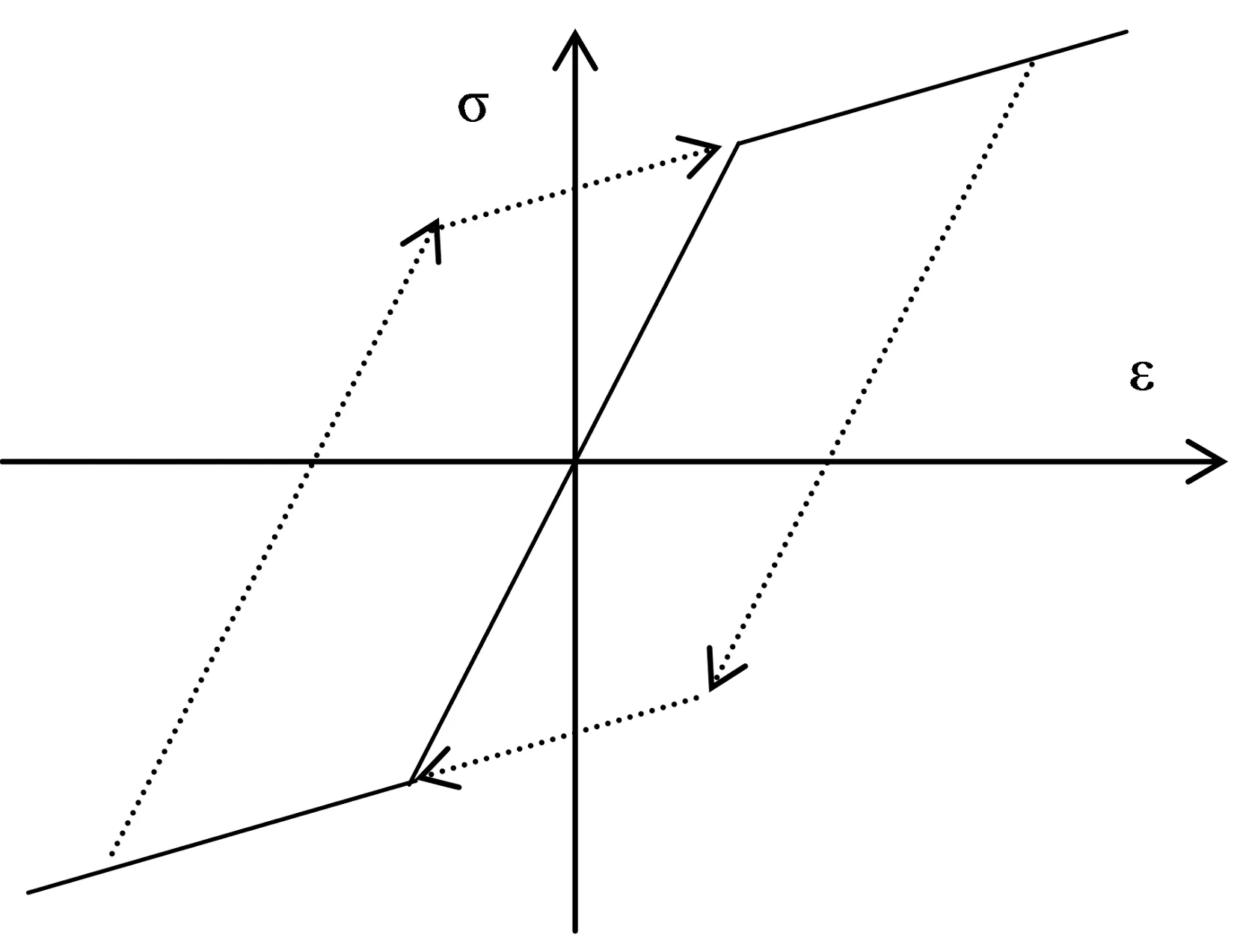

鋼材的動力硬化模型如圖6所示,鋼材的非線性材料模型采用雙線性隨動硬化模型,在循環過程中,無剛度退化,考慮了包辛格效應。鋼材的強屈比設定為1.2,極限應力所對應的極限塑性應變為0.025。

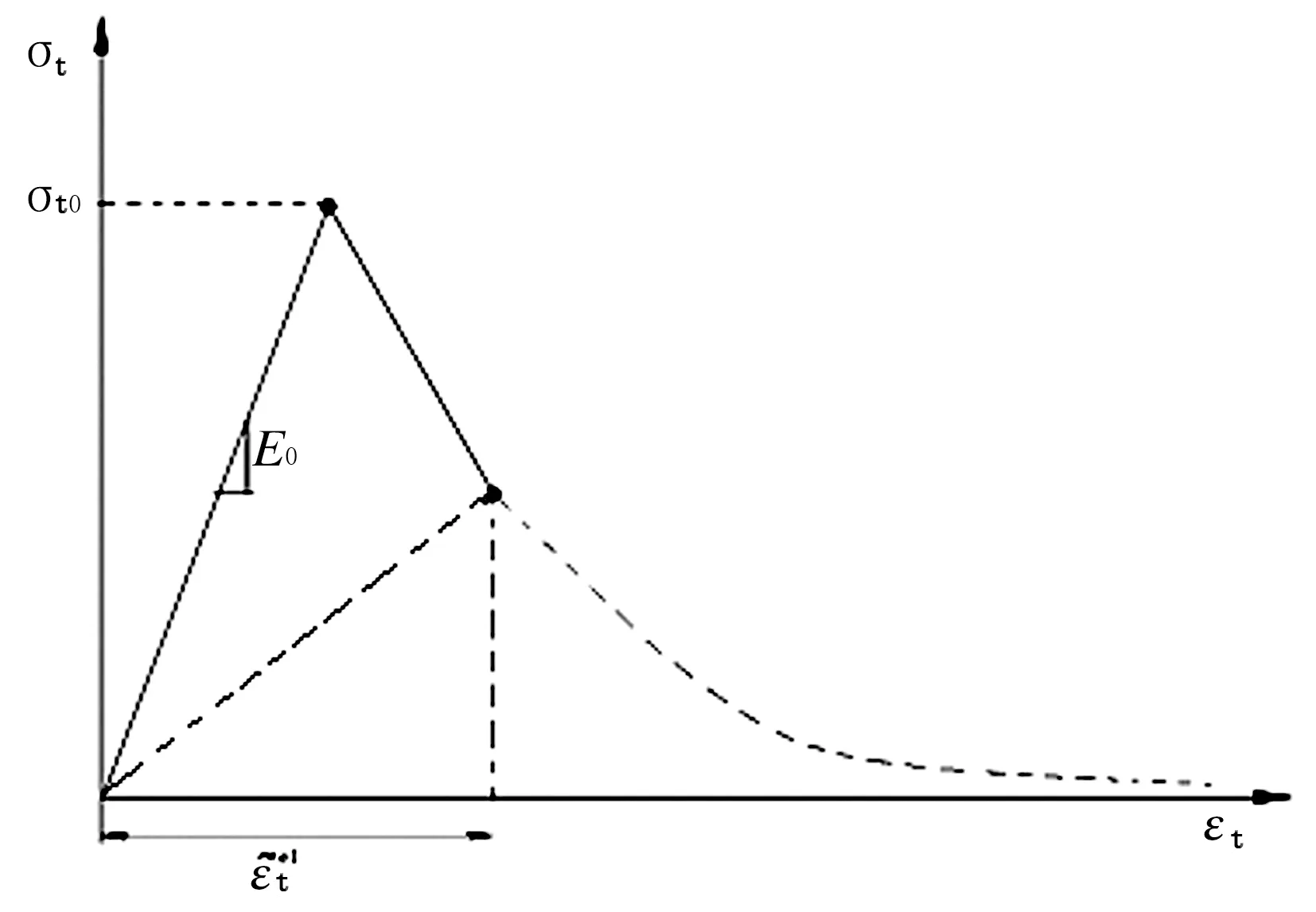

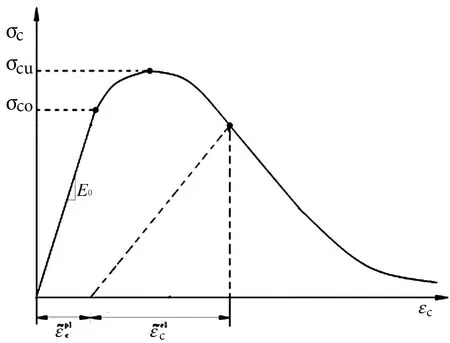

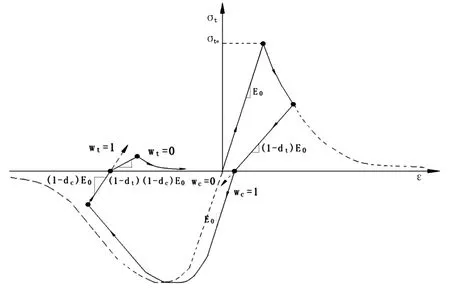

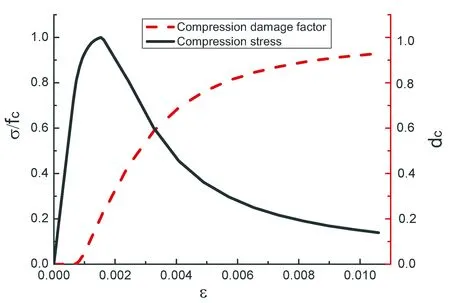

一維混凝土材料模型采用規范指定的單軸本構模型,能反應混凝土滯回、剛度退化和強度退化等特性,其軸心抗壓和軸心抗拉強度標準值按《混凝土結構設計規范》[3]表4.1.3采用。混凝土材料進入塑性狀態伴隨著剛度的降低。如圖7~圖8所示,其剛度損傷分別由受拉損傷參數dt和受壓損傷參數dc來表達,dt和dc由混凝土材料進入塑性狀態的程度決定。

圖6 鋼材動力硬化模型

圖7 混凝土受拉應力-應變曲線及損傷示意圖

圖8 混凝土受壓應力-應變曲線及損傷示意圖

二維混凝土本構模型采用彈塑性損傷模型,該模型能夠考慮混凝土材料拉壓強度差異、剛度及強度退化以及拉壓循環裂縫閉合呈現的剛度恢復等性質。當荷載從受拉變為受壓時,混凝土材料的裂縫閉合,抗壓剛度恢復至原有抗壓剛度;當荷載從受壓變為受拉時,混凝土的抗拉剛度不恢復,如圖9所示。

圖9 混凝土拉壓剛度恢復示意圖

2.2 構件模型

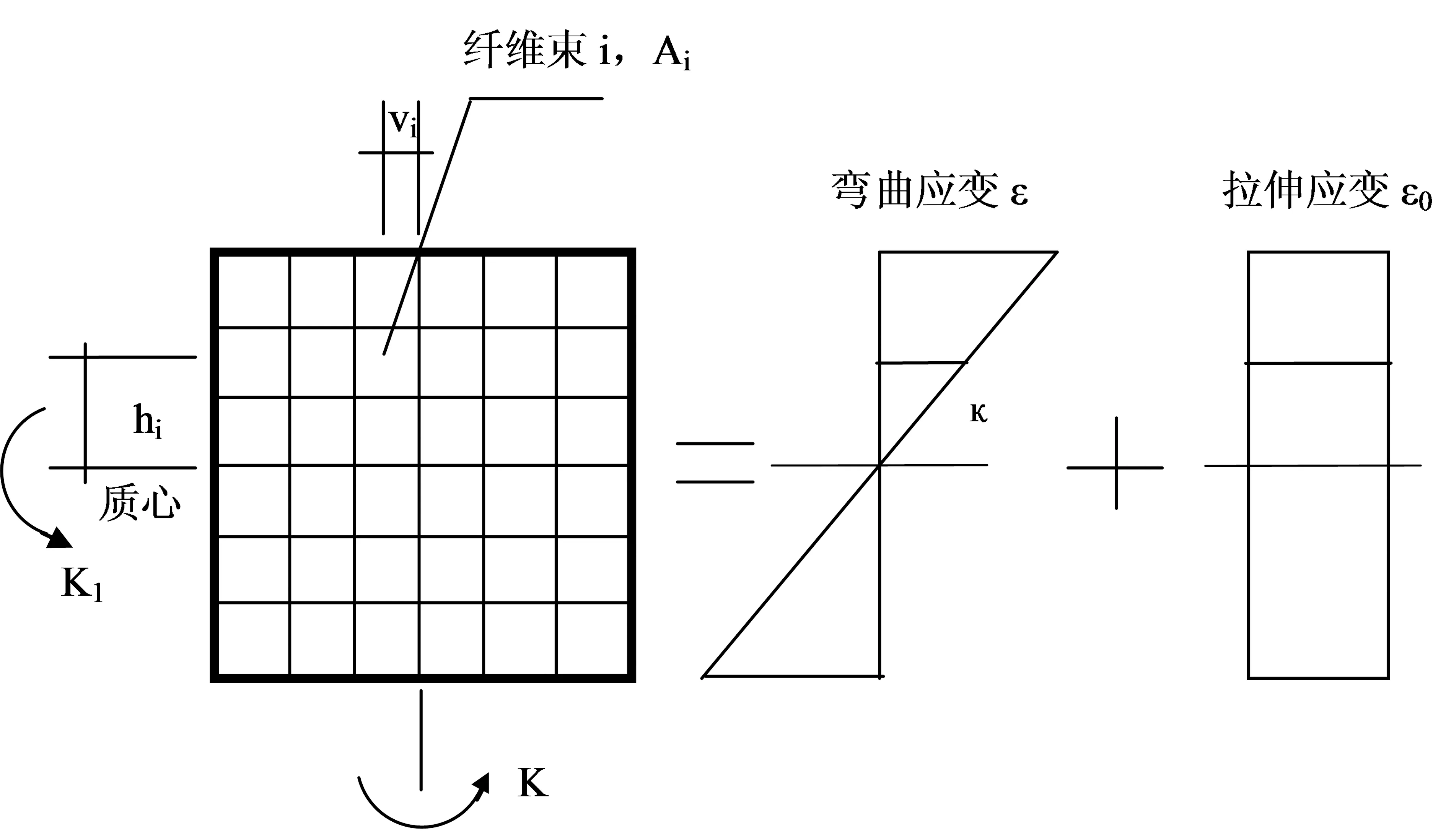

桿件非線性模型采用纖維束模型,如圖10所示,主要用來模擬梁、柱、斜撐和桁架等構件。進入塑性狀態后,梁單元的軸力作用,軸向伸縮亦相當明顯,不容忽略,因此,梁和柱均考慮其彎曲和軸力的耦合效應。

圖10 纖維束單元

由于采用纖維塑性區模型而非集中塑性鉸模型,桿件剛度由截面內和長度方向動態積分得到,其雙向彎壓和彎拉的滯回性能可由材料的滯回性來精確表現,如圖11所示,同一截面的纖維逐漸進入塑性,而在長度方向亦是逐漸進入塑性。

2.3 阻尼模型

在SAUSAGE中,考慮α阻尼對結構阻尼考慮不足,提出了擬模態阻尼體系,其合理性優于通常的瑞利阻尼形式:

2.4 性能評價標準

在SAUSAGE中構件的損壞主要以混凝土的受壓損傷因子、受拉損傷因子及鋼材(鋼筋)的塑性應變程度作為評定標準,其與上述《高規》[2]中構件的損壞程度對應關系如圖12~圖13所示。

圖12 混凝土承載力與受壓損傷因子的簡化對應關系

圖13 性能評價標準

3 計算分析

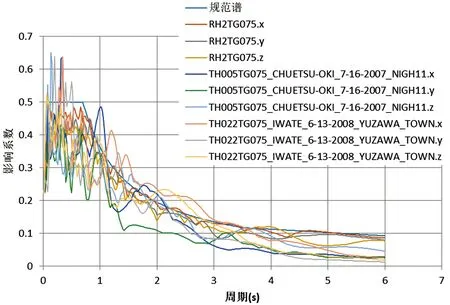

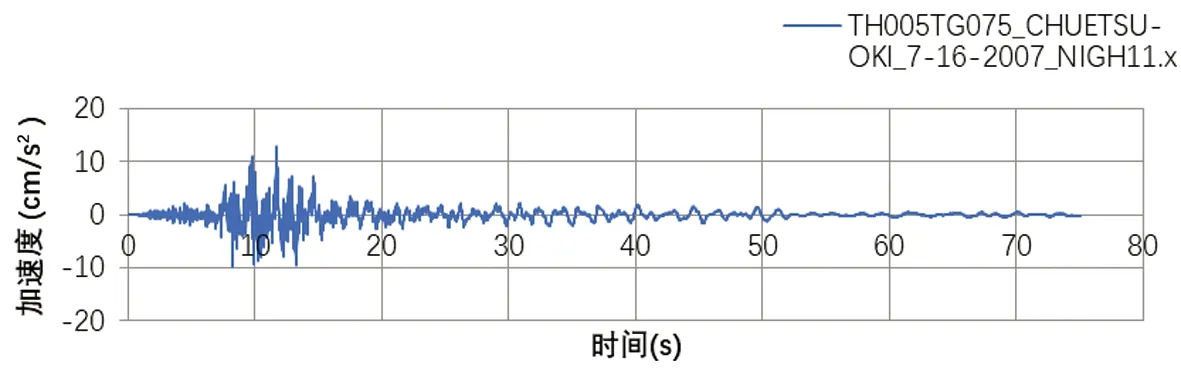

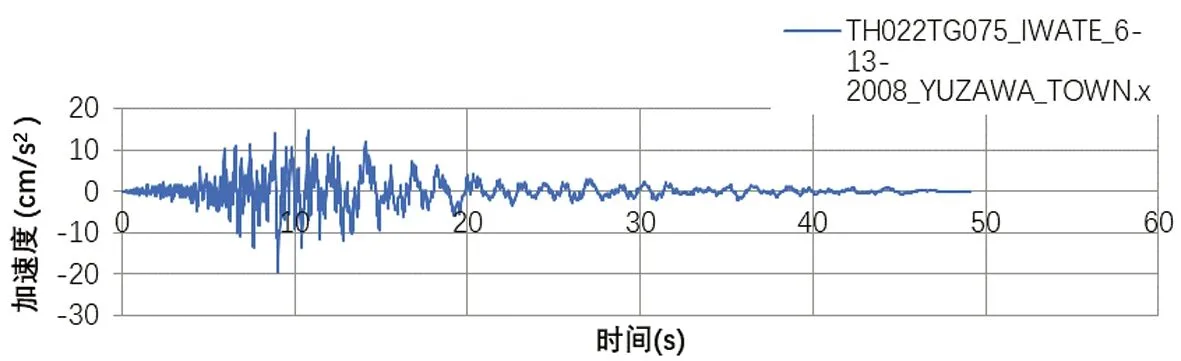

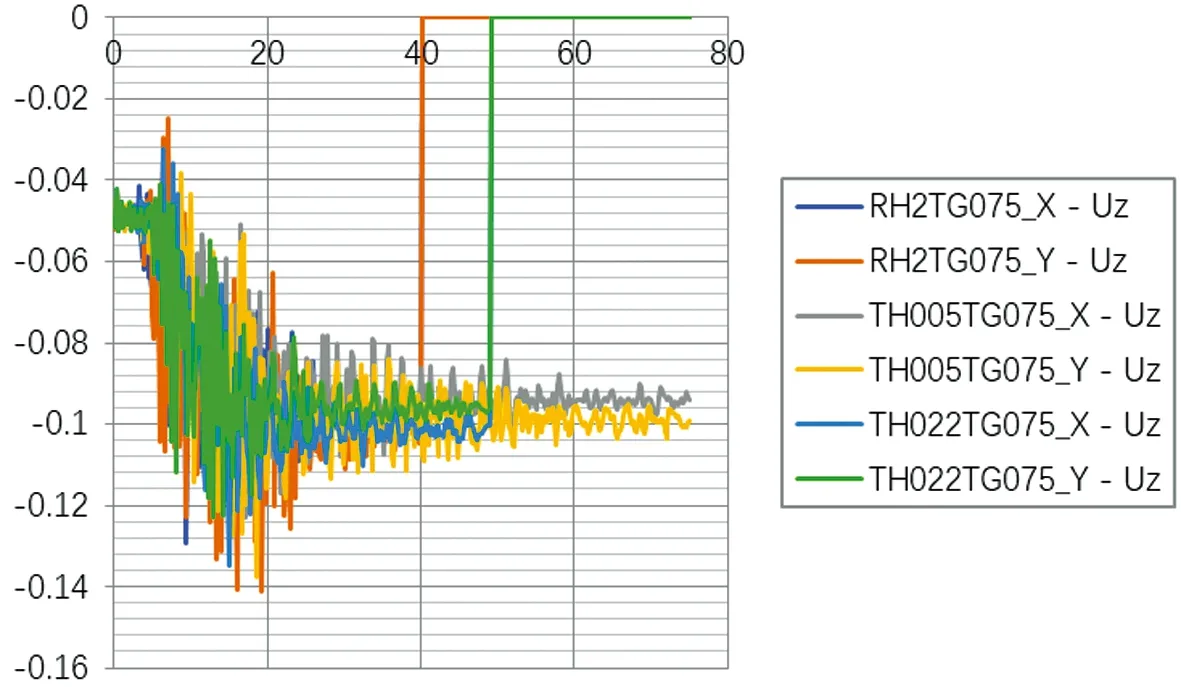

選擇RH2TG075波、TH005TG075波、TH022TG075波分別從X、Y兩個方向按大震進行輸入,主方向峰值加速度220gal,次方向峰值加速度187gal,Z向峰值加速度143gal,計算持時均大于5倍自振周期和30s,如圖14~圖15所示。

圖14 地震波譜與CQC譜對比

圖15 地震波

3.1 振型分析結果

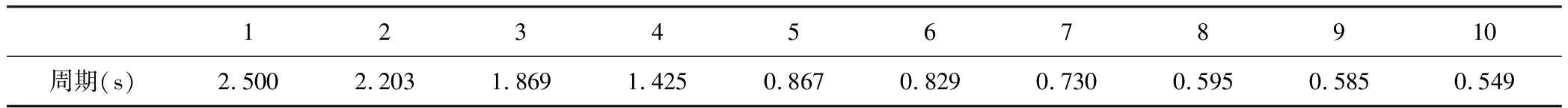

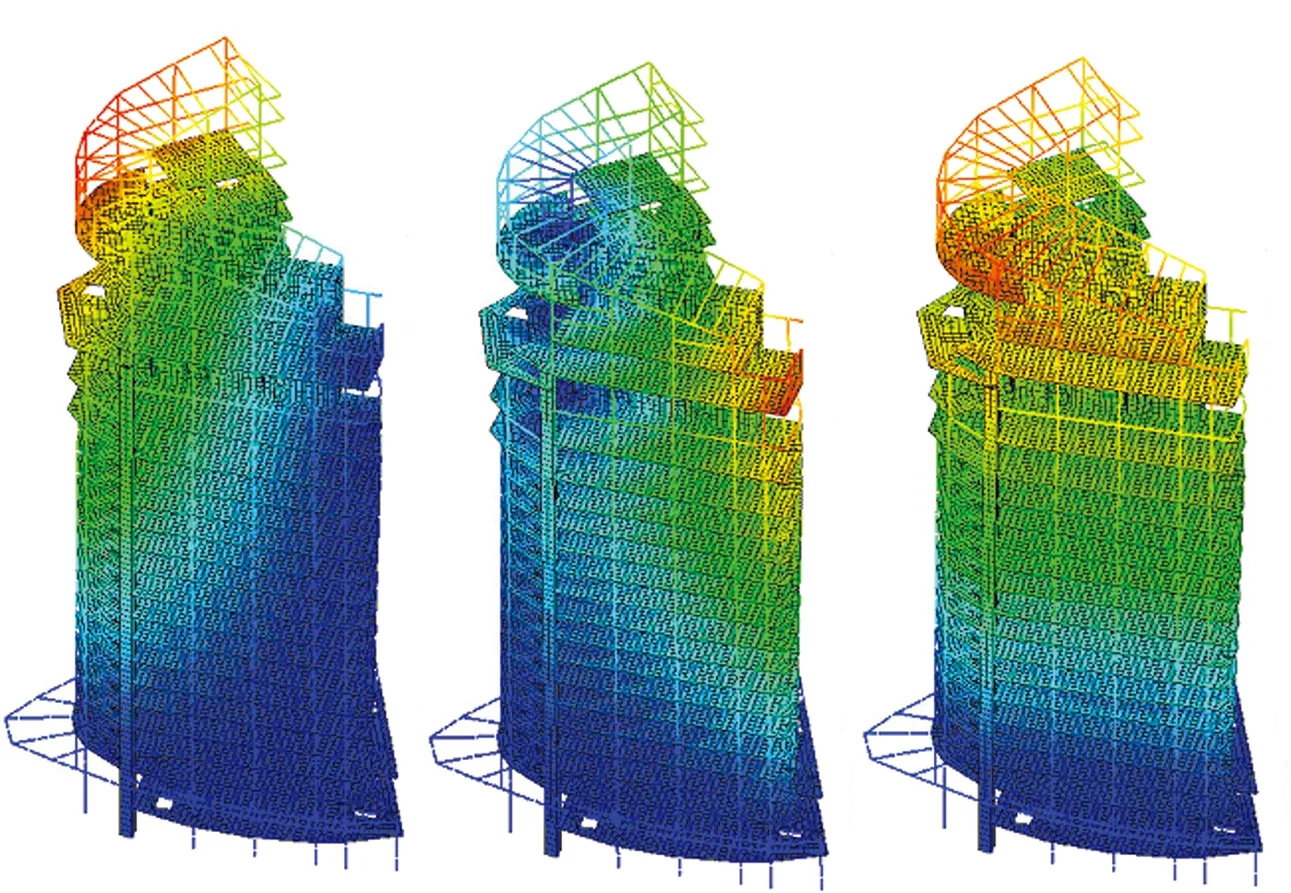

節選結構的前10個自振周期如表2所示,其中第二周期有扭轉周期,扭轉周期比為0.88,滿足高規A級高層的相關要求,結構主要振型模態如圖16所示。

表2 節選的前10個自振周期

T1=2.500sT2=2.203sT3=1.869s 圖16 SAUSAGE主要振型

3.2 結構整體反應

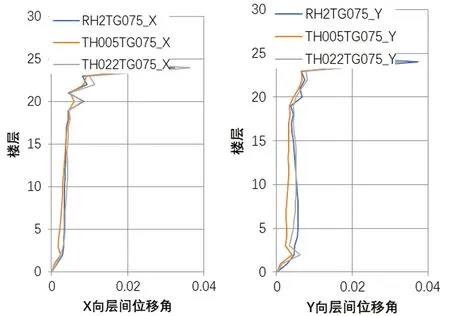

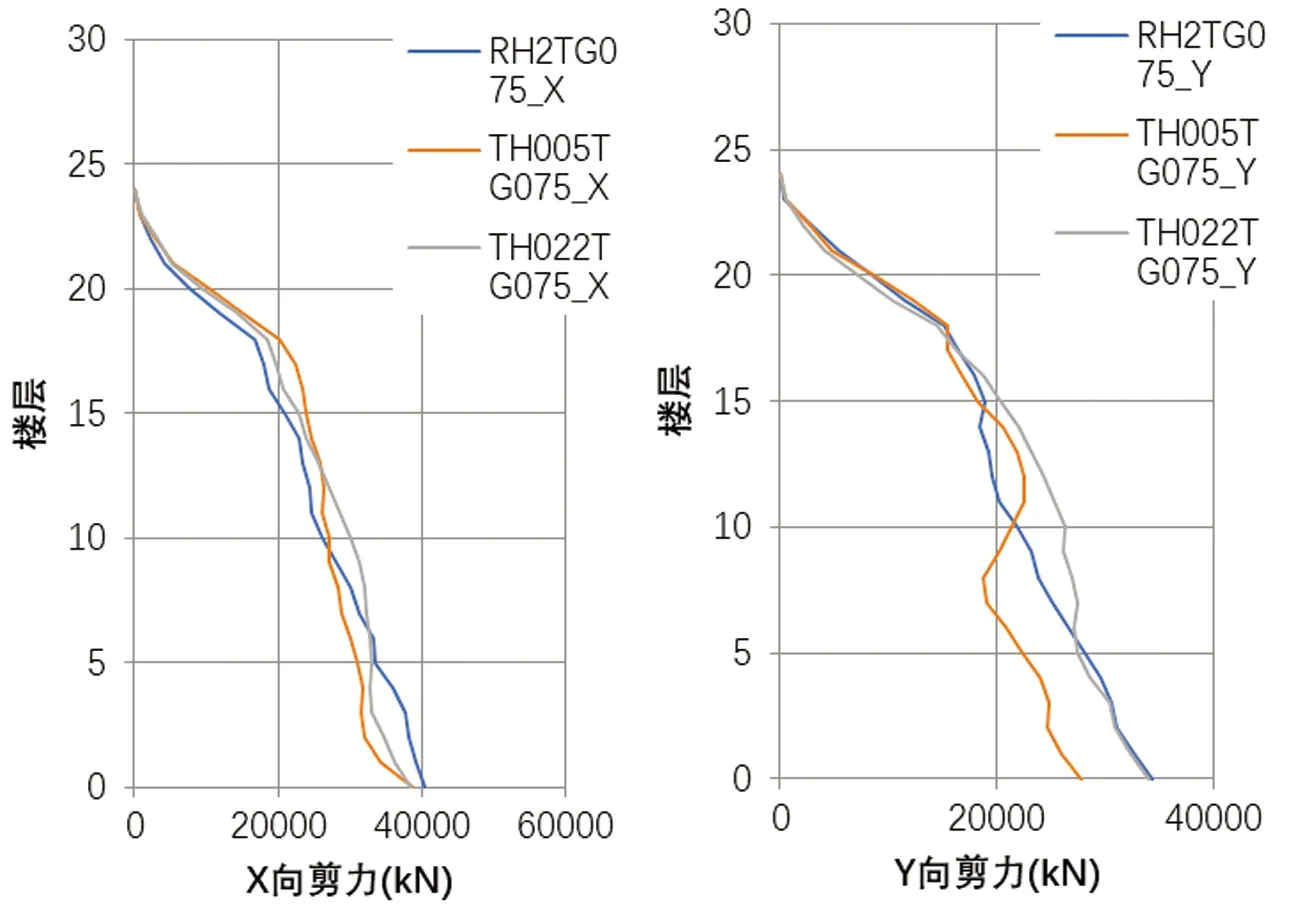

如圖17~圖18所示,在滿足《高規》[1]要求的大震作用下,該工程除24層(構架)外,各層的層間位移均小于1/100,結構整體滿足“大震不倒”的性能目標要求。

圖17 層間位移角簡圖

圖18 基底剪力簡圖

3.3 大懸挑結構性能結果

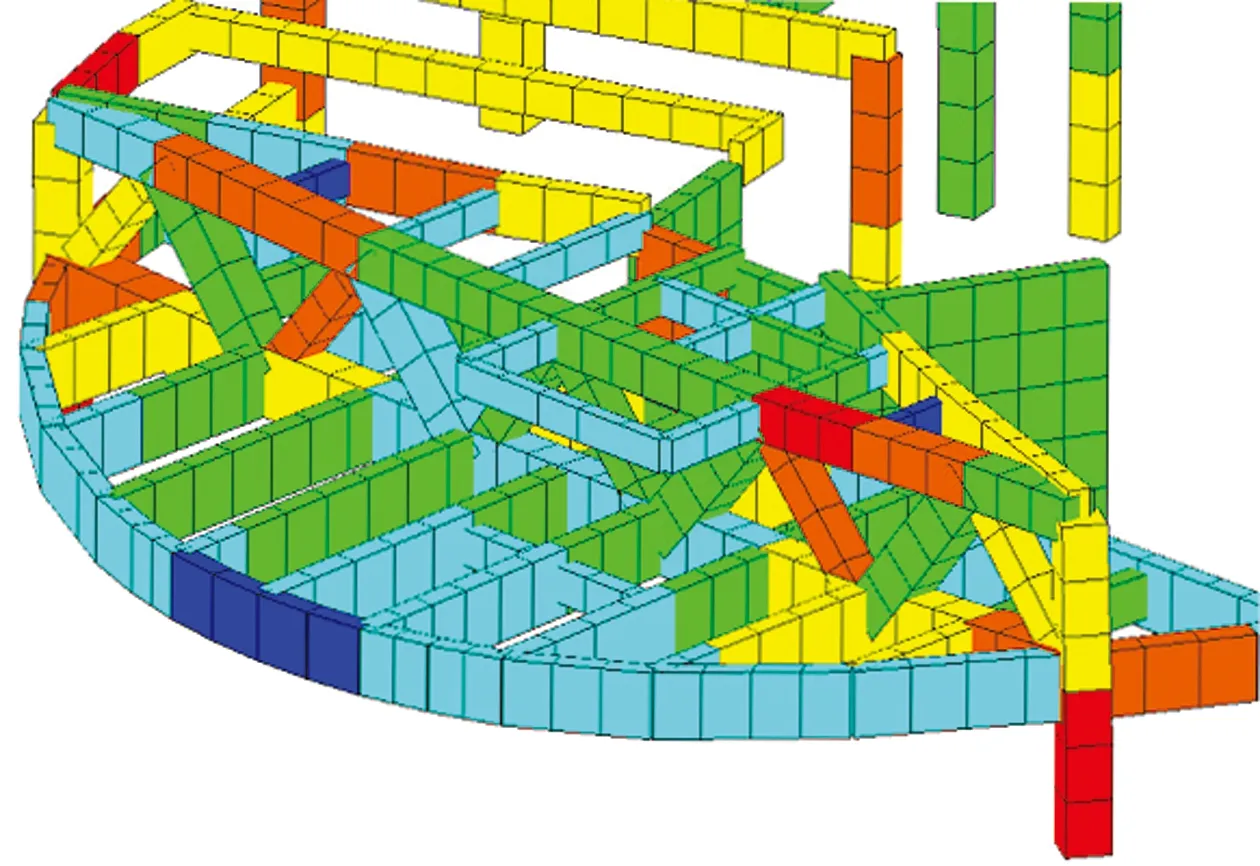

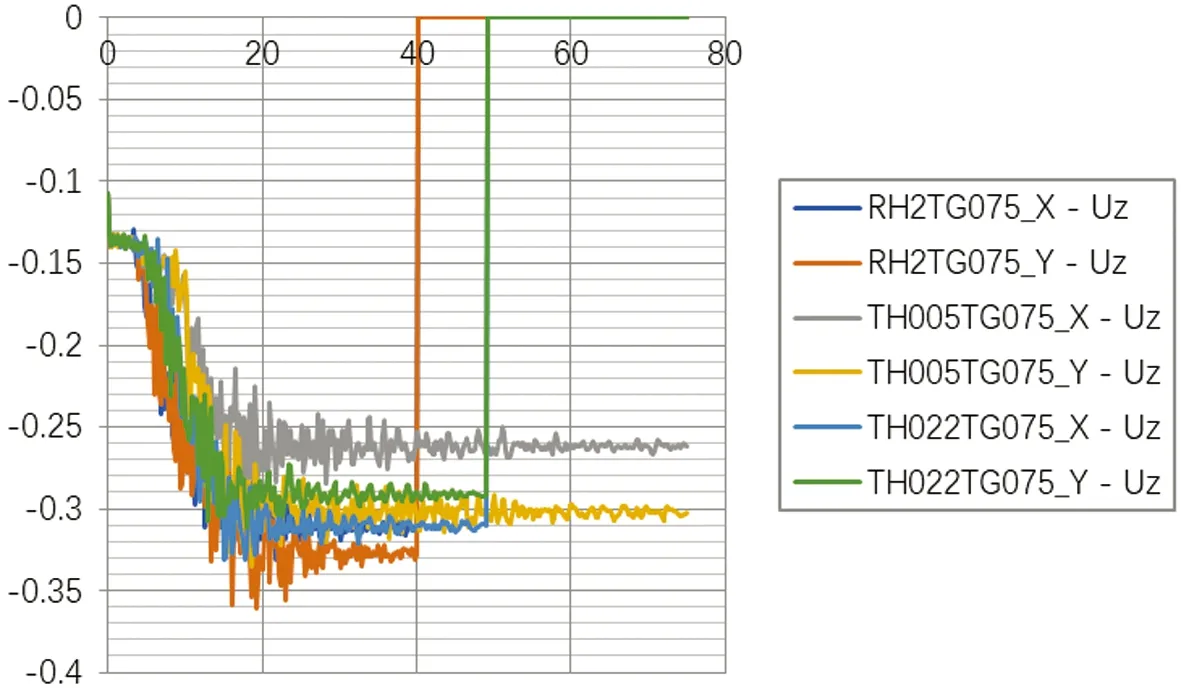

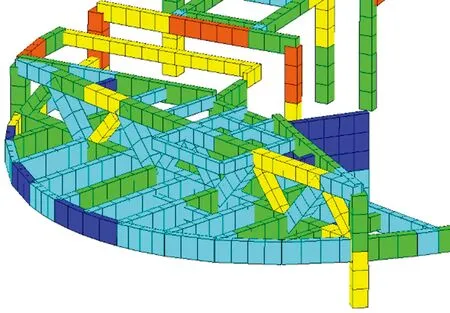

截取大懸挑位置的構件性能如圖19~圖20所示,支座桁架部分構件出現重度以上損壞,特別是上弦位置出現嚴重損壞,懸挑梁端部Z向地震下的位移最大值達到0.36m,大震作用下有可能發生局部破壞。由于懸挑結構為靜定結構,懸挑端以上尚承托有2層構架,存在結構連續坍塌可能,故應采取針對性加強措施。

圖19 懸挑結構整體損傷示意圖

圖20 懸挑結構最大Z向位移時程

3.4 加強措施及效果評估

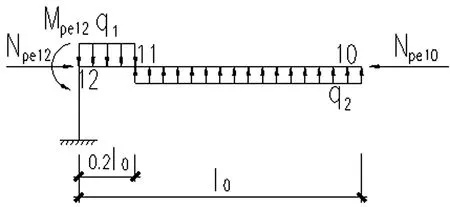

針對大懸挑結構在大震作用下懸挑端部的位移較大及部分構件損傷較嚴重的情況,擬對懸挑長度大于4.80m的梁施加預應力,電算采用預加力的方式進行模擬[4],預加力簡圖及數值如圖21及表3所示。

圖21 預應力梁等效初始預加力示意圖

表3 預應力梁等效初始預加力

加強后的結構按相同條件再次進行動力彈塑性分析,對應位置結果如圖22~圖23所示,支座桁架損傷程度得到明顯改善,懸挑梁端部Z向地震下位移最大值為0.14m,較加強前明顯減少。可見,擬定的加強方式對改善大懸挑結構抗震性能行之有效。

圖22 懸挑結構整體損傷示意圖(預應力)

圖23 懸挑結構最大Z向位移時程(預應力)

4 結論

通過以上彈塑性時程分析,得到如下結論:

(1)在大震作用下,該工程結構性能指標良好,不會發生整體的結構破壞;

(2)局部大懸挑結構如采用普通鋼筋混凝土結構,支座桁架的損傷程度較大,懸挑梁端的Z向位移過大,該部分結構存在連續坍塌的可能性;

(3)針對第(2)點的情況,對懸挑長度大于4.80m的梁施加預應力,經復核,結構的損傷減少,懸挑梁端的Z向位移明顯得到控制,對后續施工圖的設計具有指導作用。