蘇州現存早期府縣志在中國方志史上的地位

◎ 陳其弟

(蘇州市地方志辦公室,江蘇蘇州215004)

提 要:文章從中國方志史的角度,考察蘇州早期府縣志在方志史上的地位。蘇州是地方志的發源地之一,漢代《越絕書》是中國最早的方志之一。自漢至北宋千余年間,地方志曾以地記、圖經等名稱和形式長期流行,現存最有名的地記當推唐代陸廣微的《吳地記》。宋代,朱長文的《吳郡圖經續記》為現存圖經實例,范成大的《吳郡志》為首部體例完備的方志定型之作,宋代昆山《玉峰志》首創“凡例”之先例。《至正昆山郡志》和《至正重修琴川志》為兩部元代志書的代表作。明代,《嘉靖昆山縣志》《弘治太倉州志》堪稱州縣志書的代表作,盧熊的《洪武蘇州府志》和王鏊的《正德姑蘇志》為兩部明代善本府志。

著名學者梁啟超說:“最古之史,實為方志。”中國有5000多年的文明史,但是有文字的歷史從殷商的甲骨文算起也只有3000多年,之前的2000年文明史充其量不過是傳說。早在2000多年前的春秋末期,孔子在編寫《春秋》時,就發出“文獻不足征”的感慨。春秋時期,各諸侯國多有國別史,從某種意義上說,當時的國別史可以看作是以各諸侯國的地域范圍為記述對象的地方志的雛形。蘇州現存記載當時吳越兩國爭霸史的此類地方志有漢代的《越絕書》《吳越春秋》。

從秦漢到北宋,除正史以外,中國史學界還長期存在著叫“地記”和“圖經”的體裁,方志界一般將它們作為地方志的“先驅”,蘇州現存的此類著作有唐代《吳地記》、宋代《吳郡圖經續記》。到了南宋,完成了從圖經到地方志的過渡,出現比較成熟的地方志,代表作有范成大的《吳郡志》。從這些前人的舊志中,我們可以清楚地看到地方志的誕生、發展和成熟的進程,同時也能看到,在保持地方志本質屬性不變的前提下,地方志的編修是在不斷創新的過程中發展起來的。

蘇州方志的起源與雛形

方志之名初見《周官》,有人認為方志之源在《禹貢》,也有人認為是《山海經》,但它們都離后世方志之體較遠。方志界較多的看法是將《越絕書》視為方志的鼻祖。據楊慎考證,《越絕書》的作者是東漢會稽人袁康、吳平[1],所記內容為吳越地方史地,它上自吳太伯,下迄后漢,統合古今,橫列人物、地理、都邑、建置、冢墓等門類,而且大都記實,就其體例和性質而言,已近似方志。清代畢沅、洪亮吉都說“一方之志,始于《越絕》。”[2]現代方志學家傅振倫以《越絕書》和《華陽國志》為方志之始[3],范文瀾的《中國通史簡編》也認為《吳越春秋》和《越絕書》兩書“開方志之先例”[4],朱士嘉在其《宋元方志傳記序》中也指出“《越絕書》是現存最早的方志”[5]。據史書記載,秦始皇統一全國后,實行郡縣制,當時吳縣(今蘇州)屬會稽郡。因此,從某種意義上說,蘇州是地方志的發源地之一。

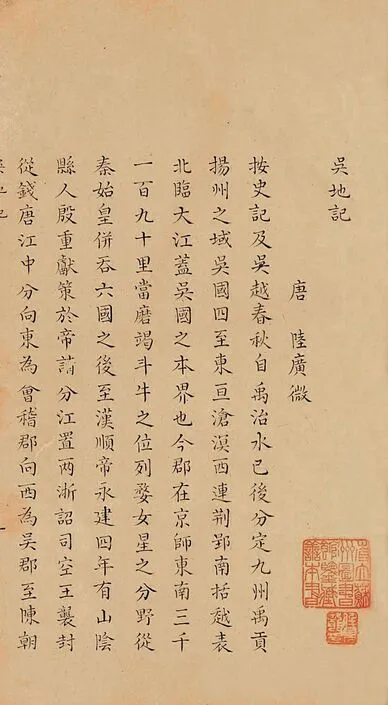

自漢至北宋千余年間,地方志曾以地記、圖經等名稱和形式長期流行,據張國淦的《中國古方志考》考證,蘇州一帶曾有顧啟期的《婁地記》、顧微的《吳縣記》、張勃的《吳地記》、顧夷的《吳郡記》,等等,多數都沒有流傳下來。現存最有名的地記當推唐代陸廣微的《吳地記》,通行本有江蘇古籍出版社1986年版曹林娣校注本。此記以蘇州為記載范圍,先敘府后載縣,即以府縣為綱,下載建置沿革、分野、世系、轄境、戶口、賦稅、城郭、寺觀,又增記墳墓、園宅、臺閣,已初具府志形制。顧頡剛先生稱之為“后繼者的階梯” 。

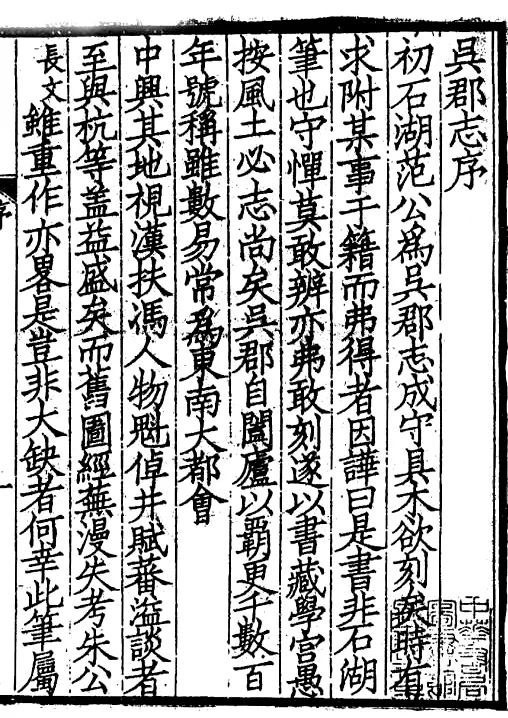

現存圖經實例——《吳郡圖經續記》

最早的圖經什么樣?北宋大中祥符年間李宗諤的《祥符州縣圖經序》云:“圖則作繪之名,經則載言之別。”后來,圖說漸眾,可單獨成書,逐漸由圖經發展為方志。由于古之地圖軸幅較大,難以保存,所以大都是圖亡而文存,成為后世所見僅有文字之圖經[6]。北宋政府數次大規模詔修圖志,對各地圖經的編纂起了極大促進作用。著之于編的宋代圖經多是祥符、熙寧、元豐、政和等年間纂修的。據不完全統計,宋朝圖經存目共有200余種,張國淦在《中國古方志考》著錄的《祥符圖經》即有43種之多,其中蘇州有李宗諤的《祥符州縣圖經》之《蘇州圖經》、羅處約的《吳縣圖經》等。北宋圖經多已散佚,蘇州有刻本流傳下來的只有朱長文的《吳郡圖經續記》1種。

《吳郡圖經續記》,通行本有江蘇古籍出版社出版的金菊林標點本。該記承續李宗諤撰的《蘇州圖經》,成書于宋神宗元豐七年(1084),全書分上中下3卷,上卷分封域、城邑、戶口、坊市、物產、風俗、門名、學校、州宅、南園、倉務、海道、亭館、牧守、人物15門;中卷分橋梁、祠廟、宮觀、寺院、山、水6門;下卷分治水、往跡、園第、冢墓、碑碣、事志、雜錄7門,共28門。從門目上看,該書因事立目,分門別類,比唐代陸廣微的《吳地記》門目多一倍有余,幾乎涉及蘇州地區情況的各個方面,歷來為方志界推重。其門類設置注重反映地方特色,如蘇州近海且境內湖網密布,該書特辟“海道”“治水”2門予以重點記載,詳細記述了自唐迄宋本地興修水利的主要經過,其治水所載內容成為蘇州地區最早的一篇水利史,具有較高的存史價值。

首部體例完備的定型之作——《吳郡志》

南宋修志相當普遍,不僅名都重邑皆有圖志,就是“僻陋之邦,偏小之邑,亦必有記錄焉” (黃巖孫《仙溪志跋》)。南宋所修方志傳于今者有27種。江蘇省有《吳郡志》《景定建康志》《嘉定鎮江志》《咸淳毗陵志》《云間志》《玉峰志》《玉峰續志》7種,蘇州占3種:《吳郡志》《玉峰志》《玉峰續志》。

南宋志書,從體例看,可分為平列門目、綱目體和史志體3種類型。平列門目是在舊圖經基礎上加以擴充,形成多門類形式。綱目體是對平列門目的改造,在大類下設目,以綱統目,類例較為清晰。

蘇州首部體例完備、統合古今的府志當推范成大所撰、成書于紹熙三年(1192)的《吳郡志》50卷,《四庫全書總目》稱“其書凡三十九門,征引浩博,而敘述簡核,為地志之善本”。全書所引的正史、野史、類書、專著、別集、方志筆記等,約計有150種,涉及170多人的各類詩文。所有引文都注明書名或篇名和作者,用夾注方式處理,四庫館臣稱之為“著書之創體”。其“事以類聚”“類為一志”的志體格局為后世方志所仿效,一直沿用至今。盡管清人錢大昕的《十駕齋養新錄》卷20曾指出其沿革、牧守與進士題名有多處差錯,但未損其在方志界的地位。后有章悊纂《吳志類補》13卷,對范志拾遺補缺,只可惜不傳于世。

首創《凡例》的《玉峰志》

宋代流傳至今的方志全國僅有30多種,昆山有2種,其中之一為《玉峰志》3卷,是昆山第一部縣志。另一部為咸淳八年(1272),謝公應修、邊實纂的《玉峰續志》1卷,這是一部續志。不斷續修是地方志領域不成文的“行規”,可是正、續同時并存傳世的宋代志書,卻為數不多。這2種志書為后世地方志書的續修提供了寶貴的經驗和樣本。

特別要指出的是,今天能看到的早期所修的方志中,均沒有設置“凡例”。即使是方志界公認為“善志”——范成大的《吳郡志》也無“凡例”。惟獨昆山《玉峰志》首創先例,設置“凡例五則”:

凡事舊在昆山,而今在嘉定者,以今不隸本邑,今皆不載。

凡碑記見存者,書其名,不載其文。不存者載其文。

凡事有《吳郡志》所載與今修不同者,以今日所聞見無異者修。

凡敘人物,有本邑人而今居他所;非本邑人[7]而今寓居者,今皆載。

凡事有重見者,止載一處,余書見某門,更不重載。

修志訂立“凡例”以明著書之宗旨和原則,直到明代成化年間才被方志界納入修志體例,而昆山《玉峰志》“創新”方志體例超前了200余年,對宋代方志體例定型具有里程碑式、劃時代的偉大意義,對后世方志發展有著重大的影響。

兩部元代志書的代表作——《至正昆山郡志》和《至正重修琴川志》

自宋代完成從圖經到定型方志的過渡以后,方志的發展進入繁盛時期。元代方志在前代基礎上取得了新的成就。《元一統志》的纂修是一個重要創新,明清兩代的總志皆仿其體,襲“一統志”之名,從而完成了全國區域志的定型。據張國淦的《中國古方志考》統計,元代所修方志約160種,現在所能見到的元代方志共15種,其中江蘇5種:《至正金陵新志》15卷、《無錫志》4卷、《至順鎮江志》21卷、《至正昆山郡志》6卷、《至正重修琴川志》15卷。元代方志多是對宋代方志的續修,其體例因襲宋志者不少。對舊志改易較多的,有以《至正金陵新志》為代表的正史體,以《至正昆山郡志》為代表的簡志體。

《至正昆山郡志》,楊譓纂。修于至正元年(1341)。分為風俗、山、坊、園亭、冢墓、古跡、名宦、封爵、進士、人物、釋老、土貢、土產、雜記、異事、考辨16門。分目雖細,但每項敘事寥寥數言而已,極其簡略。楊維禎為該書作序稱:“立凡創例,言博而能要,事核而不簡,與前邑志不可同日較工拙也。”清代學者錢大昕、周中孚皆贊譽該志簡而有要,推為簡志的范本。元代方志在體例形式上不拘舊規,多有創新改易,在資料考證和敘述上也比宋志注重紀實,較少文人意趣。

元代志家對方志理論提出了許多精辟見解。從現存元志序跋可以看出,史志同義,在當時已是常談之論。《至正昆山郡志》楊維禎序曰:“余謂金匱之編,一國之史也;圖經,一郡之史也。士不出門,而知天下之山川疆理、君臣政治,要荒蠻貊之外,類由國史之信也;不入提封,而知人民、城社、田租、土貢、風俗異同、戶口多寡之差,由郡史之信也。”

元代志家對方志多源也有了進一步的認識。金華戴良《至正重修琴川志》序稱:“古者,郡國有圖,風土有記,所以備一方之紀載,今之志書,即古之圖記也。”

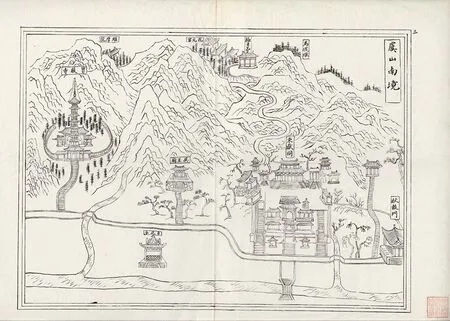

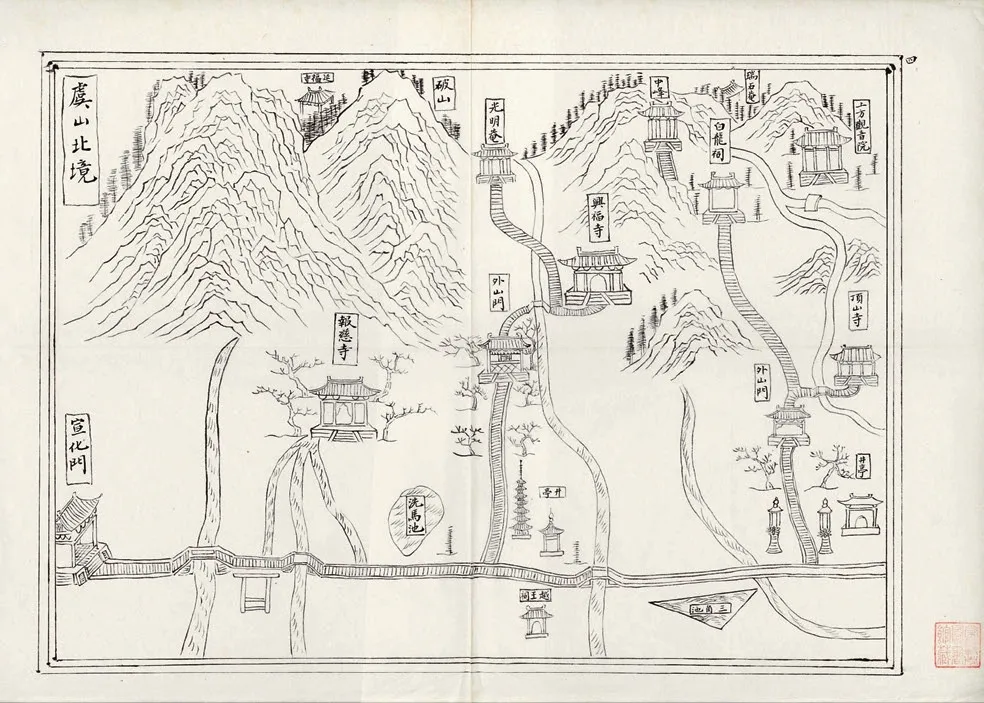

《至正重修琴川志》是常熟現存最早的志書,志前有戴良作序,以及宋代邱岳、褚中2篇舊《序》,縣境之圖,縣治之圖,虞山南境,虞山北境,鄉村之圖;卷1-2敘縣:縣境、縣治、縣城、門、坊、巷、廟學(吳公祠附)、社壇、公廨、館驛、亭樓、橋梁、倉庫、榮寨、義阡、池、鎮、市、崗、酒坊、縣界、鄉都;卷3敘官:縣令、縣丞、主簿、縣尉、監務、監鎮、巡檢;卷4敘山;卷5敘水:江防、海道、水利、湖、涇、塘;卷6敘賦:田、地、戶口、稅、苗、常平義倉、役錢、酒課、拍店、醋息、商稅、上供、錢庫、職田、縣役人、鄉役人(附義役者扎文);卷7敘兵:許浦水軍、顧逕水軍、寨兵、鋪兵;卷8敘人:進士題名、人物、隱逸;卷9敘產;卷10敘祠、廟、寺觀、冢墓;卷11~13敘碑文;卷14題詠;卷15拾遺。題詠、碑記的篇幅約占全志的三分之一,資料性著述的特征非常明顯。清代阮元的《揅經室外集》卷1《重修琴川志十五卷提要》云:“其于城池之形勢,山水之崇深,與夫兵賦之多寡,文獻之昭垂,罔不記載詳明,了無余蘊。是可與南宋施宿的《嘉泰會稽志》、梁克家的《淳熙三山志》抗衡,非明人全用己說者可比。”評價較為中肯。

明代州縣志書的代表作

明代建立初年,統治者即對方志編修工作高度重視。洪武三年(1370),朱元璋“詔儒士魏俊民等類編天下州郡地理形勢、降附顛末為書”(《明史·藝文志》)。 據史籍記載,洪武間成書的全國區域志有《大明志書》《大明清類天文分野之書》《寰宇通衢》3種。自宋代以來,每當朝廷大舉修編總志時,都要求地方呈送圖經、方志,以備匯纂,明代也不例外,洪武間“編類天下州郡地理形勢”,永樂間“詔令天下郡縣衛所皆修志書”,三令五申督促編呈方志,使得州縣志的編纂在明朝建國之始就十分繁盛。弘治十一年(1498)、正德十五年(1520),明政府又兩次下詔“遍征天下郡邑志書”。為了統一規劃方志體例內容,明永樂十年(1412)和十六年(1418),明成祖朱棣兩次頒發《纂修志書凡例》,對志書中建置沿革、分野、疆域、城池、山川、坊郭鎮市、土產、貢賦、風俗、戶口、學校、軍衛、郡縣廨舍、寺觀、祠廟、橋梁、古跡、宦跡、人物、仙釋、雜志、詩文的編纂,均作出具體規定。這是現存最早的關于地方志編纂的政府條令。由朝廷頒定修志凡例,對于各府、州縣志書編纂的興盛和內容的完備,起了積極的促進作用。

據《中國地方志聯合目錄》統計,現存明代方志有973種,以現行區劃考其分布,則浙江最多,有113種,江蘇有96種。明人修志,大都注重掌故,廣采文獻,因而保存了大量地方史料。蘇州傳世的明代志書有近20種。

阮元《儀征志》序指出:“明代事不師古,修志者多炫異居功,或蹈襲前人而攘善掠美,或弁髦載籍而輕改妄刪。”為矯正此弊,明代一些志家循南宋《剡錄》、元代《至正昆山郡志》之法,撰述簡志體方志。在這方面,《嘉靖昆山縣志》《弘治太倉州志》值得一提。

《嘉靖昆山縣志》16卷,方鵬纂。卷1沿革、疆域、城池、風俗、戶口、田賦、土貢、土產;卷2官署、學校(祭器附)、壇廟、冢墓、古跡;卷3山、水、鄉保、坊巷;卷4市鎮、橋井、第宅(亭館附)、園地、寺觀;卷5官守;卷6進士;卷7鄉貢、歲貢;卷8薦舉、恩典、蔭子、監胄;卷9名宦、封爵;卷10-12人物,包括名賢、節行、文學、政跡、隱逸、孝友、列女、藝術、游寓;卷13雜記;卷14~15集文;卷16集詩。

該志前有自序1篇,沒有請主修官作序,顯現了明代嘉靖年間特有的簡約之風。志書立《凡例》10條,稱“于人片善必錄,微瑕必掩,有記載而無褒貶焉,然褒貶亦自寓矣”。可謂深諳“述而不論”之道。卷目之后是5幅地圖:昆山縣境界之圖、昆山縣城內之圖、馬鞍山境之圖、昆山縣治之圖、昆山縣儒學之圖,后世讀者可從中直觀地了解到嘉靖年間昆山縣的概貌。

全志重要的正文處有雙行小字作注文,以示征信。某些卷目之后有作者的“謹按”,作進一步說明,如卷四“寺觀”目之后云:“謹按:老佛之宮,莫盛于宋,莫濫于元。逮我國朝,殊為落寞。邇者有司屢奉部檄,廢毀無額庵院,固崇正黜邪之善政也。若撤其余材以葺公宇,妝其地價以給公費,貧老緇黃處之得所,夫誰不服?若悉歸之巨室,為第宅,為冢墓,為園圃,所償之直十才一二。使實繁有徒,退有后言,則無以服其心矣。”

該志涉及人物的卷目占8卷,為全志的一半;詩文集占3卷,是名副其實的“資料性文獻”。對于《嘉靖昆山縣志》的評價,《江蘇舊方志提要》稱:“弘治十年(1497),新立太倉州,割昆山部分地區屬之,而《人物》門于‘已劃分為太倉州者,悉載不遺’。但列傳尚無溢美夸飾之詞,于詩文也‘必關風教,系政體,切民事者則錄之’,泛泛景物者概不錄;持論亦頗嚴謹,考訂也較翔實,文體簡潔,差可稱為上乘之作。”

明代不少修志者已具有了志為史體的思想,方鵬更是在《嘉靖昆山縣志凡例》中明確宣稱:“一志固一邑之史”,并將此思想運用到修志實踐上,于是就有了涵蓋明嘉靖年間以前昆山社會生活各方面內容的《昆山縣志》傳世。這是其在中國方志史上的價值所在,對于當今進行的二輪修志仍具有較高的借鑒和參考價值。

《弘治太倉州志》10卷,是太倉真正行政意義上的首部志書,李端修,桑悅纂。桑悅在其所撰《弘治太倉州志序》中說:“古者,史以紀事,自天子達于庶人,二十五家為閭。生子,則閭史書之。閭亦有史,況一國乎?秦易封建為郡縣,史亦隨廢。后世郡縣有志,亦史之流裔也。”這篇序告訴我們,在秦始皇統一全國之前,有一個自上(周天子)而下(庶人)的“史官”隊伍,當時有個基層組織稱為“閭”,以25戶人家為組建單位,不論哪家生了孩子,“閭史”都要及時記載。這個工作猶如今天到戶籍所在地報戶口,也即“閭史”類似于今天的戶籍警。秦始皇統一全國之后,實行郡縣制,每郡各縣都要修志,作者認為郡縣修志是古代“閭史”制度的遺韻。由此看來,今天研究方志發展史,還不能忘了對古代基層組織工作的深入關注。

論志書體裁,《弘治太倉州志》尚為嚴整,盡管以官師題名附于官廨、學校,殊欠體例。但是對于風俗、土產2門,卻記載極詳,這在明代方志中極為少見。每卷之前,各系前言1節,提綱挈領,述其原委,這點已為我們新修志書所采用,即設卷章節下的無題小序。舊例方志生者不立傳,而本志《凡例》卻稱“蓋棺事始定,人之有善,生不宜書,但恐失。今不書,后遂湮滅。因變例,凡人年過古稀,晚節可保者,間或書其一二。云非特書者,則不拘此例”。大膽打破了“生不立傳”的禁錮,不失為地方志編修人物傳記的創舉。當今二輪志書中,許多志書在人物卷中設人物簡介、知名人物錄不正是在打破所謂的“生不立傳”的規定嗎?

到了明代后期,志書的篇幅越來越大,《崇禎吳縣志》達到54卷。猶如正在進行的二輪修志,有些縣級志書字數達到了300萬。“洋洋巨著”實在是“想說愛你口難開”!

蘇州著名通俗文學家馮夢龍,在擔任福建壽寧知縣時編纂的《壽寧待志》,可以算是明代簡志的典范。該志分28門,敘述有詳有略,詳者如賦稅,開列有萬歷二十年(1592)后加裁之數,“使覽者知壽民之艱與壽令之苦”;略者如人物諸目僅舉其姓氏里貫及簡要事跡,蓋“敘事中多稱功誦德之語,殊乖志體”。該書記述多為作者親身經歷或調查得來,對于舊志材料則逐條考辨,態度極為嚴謹,又敘述史事簡明概括,雖列目較多,而卷帙甚略,通篇只2卷,5萬多字。明代學者普遍將“文直事核、義嚴詞工”作為善志標準。按照這個標準,馮夢龍編纂的《壽寧待志》無疑屬于善志范疇。這部《壽寧待志》盡管不是蘇州的地方志,可是由蘇州人編纂,也應該算是明代蘇州文人對地方志事業的貢獻。

明代兩部善本府志

真正以《蘇州府志》作為志名的,是成書于洪武年間盧熊的《洪武蘇州府志》50卷,后世一般稱《洪武蘇州府志》為《盧志》。該志體例脫胎于南宋范成大的《吳郡志》。由于在元代蘇州沒有編過府志,要了解范志以后至明代以前的歷史,只能仰仗《盧志》及一些筆記,其價值不言而喻。

盧熊,乃元時吳縣教諭,是位熟悉地情的博雅君子,曾編纂過山東《兗州府志》。《盧志》之所以珍貴,除了洪武十二年初刻后再未刻印過,流傳稀少,本身“物以稀為貴”外,還有三個原因:其一,洪武年間編修的地方志書本來就少,在全國范圍內,也屈指可數,哪怕是像天一閣那樣有名的藏書樓,都沒有收藏洪武年間編修的志書;其二,《盧志》是蘇州歷史上第一部稱為“府志”的志書,而且在此之前的元代,蘇州范圍內傳世的志書只有《至正昆山郡志》和《至正重修琴川志》2種,要全面了解元代蘇州歷史,還真少不了這部《盧志》;其三,此志《四庫全書》未收,北圖本和南圖本兩刻本均有清代宋賓王的校補(“南圖本”上的校補是傅增湘應顧鶴逸之請過錄上去的),一向為人稱道。該志在體例上依類聯屬,把各自的效用邏輯地集結起來,構成一個完整的整體。宋濂在序中稱“數百里之內,二千載之間,其事可按書而得矣”。

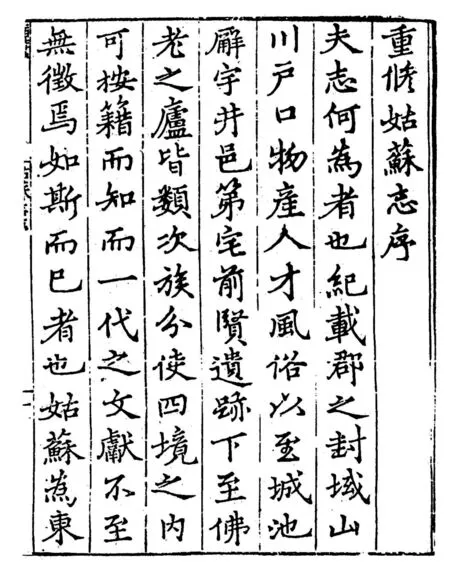

明代另一部蘇州府志是王鏊的《正德姑蘇志》60卷,該志增補范、盧二志而成,《四庫全書總目》稱它“繁簡得中,考核精當。在明人地志中,尤為近古”。章學誠也說“《姑蘇志》為世盛稱。”迄今為止,后世修志界對《正德姑蘇志》也是褒揚多于指正,應該說是一部值得推介的優秀志書。從該志的序文中獲悉,身后被唐寅譽為“海內文章第一、山中宰相無雙”的王鏊,在為官30年退居蘇州后,致力于地方文獻著述,受蘇州知府林世遠之聘,擔任總纂,整合了范成大的《吳郡志》和盧熊的《蘇州府志》,再參照各家著述,補充《盧志》下限以后事項,僅花8個月的時間,就修成洋洋60卷的新府志,堪稱修志界“又好又快”的典范之作。盡管如此,王鏊的《正德姑蘇志》,并非完美無缺,甚至在完成編修之初,就有人指出其不足,此人便是在嘉靖年間編出首部吳縣志——《吳邑志》的楊循吉。楊循吉指“今府志修于本朝,當以蘇州名志,姑蘇,吳王臺名也,以此名志,可乎?”[8]

在地方志中采用古稱并不是《正德姑蘇志》首創,范成大修志時,蘇州稱“平江”,范修志名卻稱《吳郡志》,也非當時行政區域的稱呼。盡管如此,楊循吉的看法還是得到了王鏊的認同。從中我們也可體會到古代修志人的胸懷與雅量。直到今天,我們編修志書,幾乎都遵循以下限時行政區域名稱命名志書的做法,足見我們蘇州修志前賢的遠見卓識。

作為一種文化體裁,地方志編修一直在繼承的基礎上創新,每次理論和實踐上的創新,都有蘇州修志人的蹤影,這是蘇州修志人對方志學科的貢獻,值得我們珍視!