金課教學設計應源于教師的思維邏輯與發(fā)散能力

——以《中國古代民族關系》一課為例的歷史教學反思

楊 薇

(哈爾濱幼兒師范高等專科學校 黑龍江·哈爾濱 150038)

1 問題提出

吳巖司長提出了“兩性一度”的金課標準。“兩性一度”,即高階性、創(chuàng)新性、挑戰(zhàn)度。所謂“高階性”,就是知識能力素質(zhì)的有機融合,是要培養(yǎng)學生解決復雜問題的綜合能力和高級思維。所謂“創(chuàng)新性”,是課程內(nèi)容反映前沿性和時代性,教學形式呈現(xiàn)先進性和互動性,學習結果具有探究性和個性化。所謂“挑戰(zhàn)度”,是指課程有一定難度,需要跳一跳才能夠得著,老師備課和學生課下有較高要求。相反,“水課”是低階性、陳舊性和不用心的課。從我校歷史教學的實際情況看,專業(yè)認證使教改迫在眉睫,不斷淘汰水課,建設金課,使課堂教學真正成為專業(yè)人才培養(yǎng)的重要支撐和實施平臺。在這種情況下,提升教師教學能力是實現(xiàn)有效教學,完成課程目標的重要前提。

2 相關概念的引入與理解

思維邏輯,根據(jù)格雷戈里·貝特森發(fā)展、羅伯特·迪爾茨整理而來的NLP 思維邏輯層次也稱理解層次,是指我們的大腦在處理任何事情時,都可以分為精神、身份、信念、價值、能力、行為、環(huán)境6 個層次,理解它更容易幫助受導者找出解決問題的方法,并且與其潛意識的深層力量聯(lián)系。在教學中運用這一概念,使教師和學生明確課堂教學環(huán)境,自己的身份、課程要實現(xiàn)的知識、能力、素養(yǎng)的目標,清晰課程價值、如何實施教與學行為等等,解決學習中困擾,充分發(fā)揮學生的主觀能動性,挖掘自己的學習潛力,就是一種突破現(xiàn)有狀態(tài),改變教學行為、提高教學效率的好的方法。

發(fā)散思維,思維是人腦對客觀事物本質(zhì)屬性和內(nèi)在聯(lián)系的概括和間接反映。以新穎獨特的思維活動揭示客觀事物本質(zhì)及內(nèi)在聯(lián)系并指引人去獲得對問題的新的解釋,從而產(chǎn)生前所未有的思維成果稱為創(chuàng)意思維,也稱創(chuàng)造性思維,發(fā)散思維和靈感在其中起重要作用。運用發(fā)散思維進行教學設計,使課堂呈現(xiàn)更具新意與張力,學生獲得信息更為豐富,課程目標實現(xiàn)更為有效。

3 教師的思維邏輯與發(fā)散能力在教學設計中的體現(xiàn)與反思,以《中國古代民族關系》為例

3.1 課程設計意圖

本節(jié)課為中國古代歷史中的關于民族關系的內(nèi)容,但僅僅了解古代民族關系的重要事件是不完整的課程目標,更要透過現(xiàn)象看本質(zhì),以古論今。課程目標具體描述如下:

知識目標:(1)能了解今天部分少數(shù)民族在古代的名稱;(2)能識記中國古代民族關系的重要事件(張騫通西域、孝文帝漢化改革、唐代主要少數(shù)民族與唐政府的關系);(3)能列舉中國古代關于新疆、西藏、臺灣管理措施(朝代、機構)。

能力目標:能結合史實分析中國古代民族融合的原因,進而了解我國的民族政策。

素養(yǎng)目標:(1)認識中外反動勢力活動的本質(zhì)——分裂,提高國家意識和愛國情感;(2)通過古代民族融合原因分析理解我國今天的民族政策和民族團結的重要意義。

3.2 教學設計概念的運用

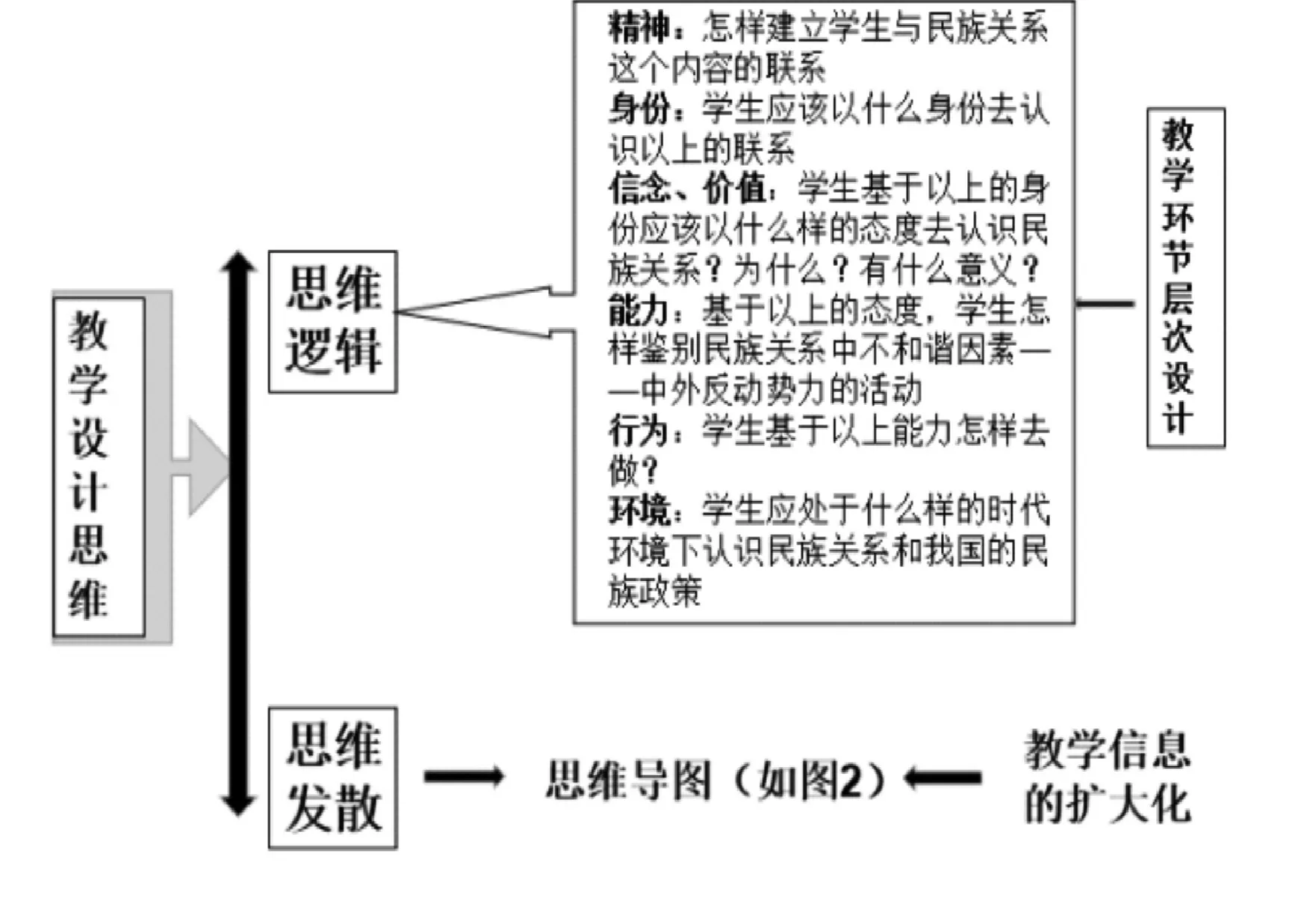

在目標明確的基礎上,教師怎樣建立起自己的思維邏輯,并通過思維發(fā)散形成目標與教學環(huán)節(jié)、教與學的必然聯(lián)系?通過圖1,展示教師對本課內(nèi)容進行教學設計的思維過程與層次。

圖1 思維邏輯的教學設計

圖1 中,通過教師思維邏輯的建立,引導學生思維邏輯的建立,增強學生自主學習的身份意識(中華民族的一員),理解自己所處的時代環(huán)境(中國快速發(fā)展和西方破壞阻撓),了解課程內(nèi)容與自身價值、信念的聯(lián)系(維護國家統(tǒng)一、民族團結的信念),認識自己可以具備的能力及行為(鑒別與揭露中外分裂勢力活動本質(zhì)),提升精神層面上的追求(把自己與國家命運聯(lián)系在一起),達成課程目標,即金課“高階性”的要求。

教師和學生在建立思維邏輯時,需要教師給予更為豐富的教學資源信息,尤其是結合時代特點,不僅幫助學生由感性到理性的思維建立,同時也使歷史教學更具生命力。在圖2 中,通過思維導圖的形式逐步建立與“中國古代民族關系”課程內(nèi)容相適應的教學信息庫。

圖2 思維發(fā)散的教學設計

在“圖2:思維發(fā)散的教學設計”中,把歷史與時代緊密結合,把中國古代疆域變化的發(fā)展歷史、今天黨的民族政策及對少數(shù)民族的政策與幫扶等內(nèi)容補充到課堂教學內(nèi)容中,把民族關系的本質(zhì)——“國家統(tǒng)一與穩(wěn)定”為學生挖掘出來,使學生通過對歷史與現(xiàn)實的全面認識認清自己的身份,確定自己的立場,即金課的“創(chuàng)新性”要求。同時,這種深層次的認識,是古代民族關系內(nèi)容的延伸,學生通過對于現(xiàn)象的理解、比較和思考逐步建立思維邏輯一步步達成目標,即金課的“挑戰(zhàn)性”要求。

思維的邏輯和發(fā)散在教學中的運用并不是永不相交的平行線,而是相輔相成的交叉,更是教師教學設計思維的綜合體現(xiàn)。

3.3 教學效果與反思

與之前的相同內(nèi)容的教學設計相比較,此次引入和運用心理學思維邏輯和發(fā)散的概念,使教師進行教學設計有了科學的理論依據(jù)。從現(xiàn)場教學反饋的信息,如學生的抬頭率和參與度、眼神和語言的的交流互動、關注時事的程度、觀點立場的表達等方面都優(yōu)于以往。但在操作中,教師思維邏輯和發(fā)散力取決于教師對心理學理論的學習和理解,取決于教師知識的豐富程度,取決于教師對于時事的關注和敏感性等,這需要一個較長的提高過程。

文章闡述的觀點是否正確有待進一步考證,也不能證明教師已具備了金課講授的能力,只是本人的對自己教學的要求和期待,希望與同仁進行更多的探討,適應新時代國家教育教學改革的要求。