中國歷代醫(yī)家的藝術(shù)文化修養(yǎng)淺析

陳曉萱,朱昊玥,劉德山,劉更生*

(1.山東中醫(yī)藥大學(xué),山東 濟南;2.山東大學(xué)齊魯醫(yī)院,山東 濟南)

0 引言

藝術(shù)來源于人類具體的社會實踐,它隨著哲學(xué)、文化的發(fā)展逐漸演化為來源于現(xiàn)實、又高于現(xiàn)實的抽象物。藝術(shù)文化修養(yǎng)作為人的藝術(shù)技能、知識的層次,是一種必須要在藝術(shù)創(chuàng)作和鑒賞過程中,逐漸培育出的自發(fā)性的品質(zhì)。歷代醫(yī)家中醫(yī)藝兼精者甚多。李云先生所編撰的2016 年出版《中醫(yī)人名大辭典》(以下簡稱《辭典》)全面參詳20 世紀末以來新披露的大量碑傳、墓志、方志等史料,共收錄醫(yī)史人物18800 名,堪稱為迄今收錄中醫(yī)人物及著作最全,并對師承、家系整理最為清晰的中醫(yī)人物專名辭典[1]。因而筆者選用此書為底本,對中國歷代醫(yī)家的藝術(shù)文化修養(yǎng)情況進行統(tǒng)計分析。

1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

藝術(shù)文化修養(yǎng)雖然是無形的,但需要有形的載體來體現(xiàn)。載體的形式多種多樣,因此,凡具有書畫、音律等能體現(xiàn)一定藝術(shù)文化修養(yǎng)技能的醫(yī)家,均作摘錄。為便于統(tǒng)計,筆者將《辭典》中所涉及的詞條劃分為文學(xué)、書法、繪畫、音律、篆刻五大類,諸如算學(xué)、周易、堪輿等歸為其他。以《辭典》一書中的全部人物及其簡介為統(tǒng)計樣本,對其中含有藝術(shù)文化修養(yǎng)的詞條進行計數(shù)和分類統(tǒng)計,結(jié)果共獲得文化藝術(shù)修養(yǎng)相關(guān)條目3218 條,所統(tǒng)計的有效信息總數(shù)約占詞條總數(shù)的12.76%。其中文學(xué)類1542 條,占47.92%;書法類433 條,占13.46%;繪畫類329 條,占10.22%;音律90 條,占2.80%;篆刻類53 條,占1.65%;其他類771 條,占23.96%。如圖1。

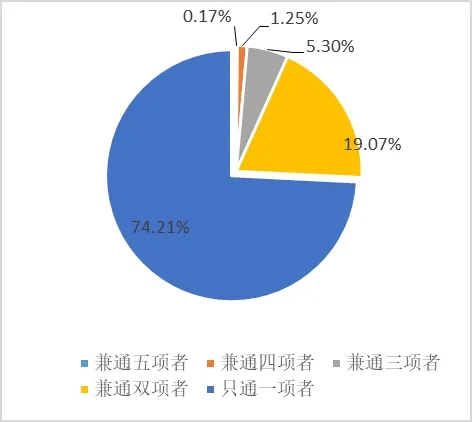

在3218 條藝術(shù)文化修養(yǎng)相關(guān)條目中,共涉及醫(yī)家2398 名。其中兼通5 項的共4 人,占0.17%;兼通4 項的共30 人,占1.25%;兼通3 項的共127 人,占5.30%;兼通兩項的共459 人,占19.07%;只通一項的共1778 人,占74.21%。如圖2。

圖1 藝術(shù)文化修養(yǎng)類別分析

圖2 藝術(shù)文化醫(yī)家兼通情況分析

受我國古代封建時代文學(xué)、科技發(fā)展情況等條件限制,相關(guān)文獻記載具有一定的局限性和誤差性,因此具有一定藝術(shù)修養(yǎng)的醫(yī)家數(shù)量和比例在理論上應(yīng)高于上述統(tǒng)計結(jié)果。如出生在仕宦家庭或讀書求仕之人,也往往具有一定的藝術(shù)文化創(chuàng)作或鑒賞能力。因此,結(jié)合《辭典》中歷代醫(yī)家生活經(jīng)歷,將出生在仕宦家庭或讀書求仕的醫(yī)家計算在內(nèi),則共有5631 名醫(yī)家具有一定的藝術(shù)文化修養(yǎng),占醫(yī)家的29.95%,約占總數(shù)的三成。對比清末興學(xué)之前,我國平均識字率在20%左右[2]的數(shù)據(jù)可知,歷史上具有一定藝術(shù)文化修養(yǎng)的醫(yī)家比例較高。

2 統(tǒng)計結(jié)果分類

《辭典》所載歷代醫(yī)家生平受到原始文獻限制,往往只有“擅書畫”、“工詩文”、“精于堪輿”此類籠統(tǒng)的描述,因此筆者選取部分相對具有代表性的醫(yī)家展開論述。

2.1 文學(xué)類

中醫(yī)學(xué)雖是一門經(jīng)驗醫(yī)學(xué),但古代醫(yī)家的診療活動對醫(yī)者的文化修養(yǎng)提出了較高的要求。從社會角度看,宋代以后“以儒知醫(yī)”逐漸得到廣泛認可,使醫(yī)學(xué)的地位提高,部分富有文化修養(yǎng)的文人士大夫參與到醫(yī)學(xué)活動中;從政治制度角度看,科舉制降低對出身階層的限制,吸引醫(yī)善世家子弟在習(xí)醫(yī)的同時,也學(xué)習(xí)科舉相關(guān)內(nèi)容,提高了文化修養(yǎng);從文化角度來看,文學(xué)修養(yǎng)具體體現(xiàn)在詩文作品等載體上,流傳時相較于其他類別更為容易,因此醫(yī)家中有文名者甚多。

如《辭典》載“皇甫謐”條:其人“留心醫(yī)藥,盡得其妙,于針灸術(shù)尤所擅長。嘗摘錄《素問》《靈樞》《黃帝明堂經(jīng)》三書,重為編次,擇要釋其經(jīng)義,輯《黃帝三部針灸甲乙經(jīng)》十二卷,大行于世[1]。”皇甫謐除醫(yī)學(xué)成就外,亦有文名,“就鄉(xiāng)人席坦受書,勤力不怠。家貧,躬自稼穡,帶經(jīng)而農(nóng),遂博綜典籍百家之言……謐所著詩賦誄頌論難甚多,又撰《帝王世紀》《高士傳》《列女傳》《逸士傳》《玄晏春秋》,并重于世[3]。”

又如“張世煒”條:“年三十歲習(xí)醫(yī),洞徹病源,遠近延請者無虛日……早年習(xí)儒,工詩文[1]”,其在醫(yī)書之外,還“撰有《杜詩正義》《歷朝詩約選》《松陵詩約》《唐人真賞集輯注》《秀野山房初集》《秀野山房二集》[4]。”

2.2 書法類

文字承載了中醫(yī)的流傳發(fā)展,中醫(yī)與書法二者之間輔車相依。由于診療處方的需求,書法于無形中為醫(yī)家所涉及,醫(yī)案書法合璧是中醫(yī)文化的一大特色。從古至今,醫(yī)藥與書法兼精者不乏其人。

如《辭典》所載“沈宗學(xué)”條:其人“與名醫(yī)王賓、徐用誠相往還。徐氏撰《醫(yī)學(xué)方論通》三十卷,其間參考互訂,多經(jīng)沈氏之手[1]。”“外科新錄者,予友沈?qū)W庵(沈宗學(xué)字)之所篡輯也……書(徐用誠之《醫(yī)學(xué)方通論》)垂成矣,惟外科一門未遑就緒而歿……彥純(徐用誠字)歿而學(xué)庵繼纂之[5]。”其人同時擅長書法,精于煉墨,能做徑尺大字。“中書詹孟舉評其字曰:“兼歐、虞、顏、柳,有冠裳佩玉氣象,為本朝書家第一[6]。”“沈氏還著有《墨法集要》《增補廣韻七音字母》等書,未見刊行[1]。”

如“凌德”條:“虛心篤學(xué),博通古今,尤精醫(yī)術(shù)。對溫?zé)岽蟀Y尤有研究。著有《溫?zé)犷惥帯妨怼秾V温轲鸪蹙帯妨怼犊日摻?jīng)旨》四卷《女科折衷纂要》一卷……尚撰《內(nèi)經(jīng)素靈要旨》《蟄庵醫(yī)話》等,未見流傳[1]。”其人“尤善擘窠書。武林、吳興諸勝跡匾額,多出其手[7]。”

2.3 繪畫類

我國歷來有“書畫同源”之說,唐代張彥遠言:“頡有四目,仰觀垂象。因儷鳥龜之跡,遂定書字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;靈怪不能遁其形,故鬼夜哭。是時也,書畫同體而未分,象制肇始而猶略。無以傳其意,故有書;無以見其形,故有畫[8]。”遠古先人在實踐中發(fā)明了“同體”的圖形與文字,中國傳統(tǒng)繪畫與書法起源于斯,因此善書者亦善畫成為廣泛現(xiàn)象,歷代兼擅丹青之醫(yī)家亦頗多。

如辭典所載“獨善性”條:“精岐黃,善丹青,按脈切方輒著奇效,山水法荊關(guān),寒林野渡隨筆曲折,若不經(jīng)意諦視之,殊神妙不可及[9]。”

如“施鑒[清]”條:“兼通醫(yī)術(shù),輯有《醫(yī)案》……善繪畫,工山水、人物,得太倉“四王”筆意[1]。”知縣趙廷建纂修縣志,曾聘請施氏繪制《瀛洲八景圖》[10]。

2.4 音律類

音律原指音樂的律呂、宮調(diào),可泛指音樂,詩文的聲韻等也可歸為此類。中華民族在長期社會實踐中,形成了以五聲音階為主的具有強烈民族特色的音律格調(diào),這與中國五行理論有著廣泛而緊密的相合之點。二者均根植于中國傳統(tǒng)文化,強調(diào)整體的和諧統(tǒng)一,并且音樂被廣泛地認為對人的情志有調(diào)節(jié)作用,對部分疾病的治療和攝生有極大益處,因而通曉音律的醫(yī)家亦不乏其者。

如《辭典》所載“汪宗沂”條:“汪氏自幼以孝聞,因侍親病,研習(xí)醫(yī)術(shù),對仲景學(xué)說多有心悟。撰有《傷寒雜病論合編》《雜病論輯逸》,皆有光緒間刻本存世”,其人博學(xué)廣涉,于九流百家之學(xué),糜不博涉[1,11]。“精研禮經(jīng),洞悉樂呂,有《周易學(xué)統(tǒng)》《尚書今古文輯佚》《管樂元音譜》《聲譜》《漢魏三調(diào)樂府詩譜》等十余種[12]。”

2.5 篆刻類

篆刻以印石為載體,在誕生之初的功能是作為身份的憑信。篆刻同時又是漢字所獨有的一種藝術(shù)形式,它是書法和雕刻結(jié)合的產(chǎn)物,與書畫如影隨形。因而歷代醫(yī)家中治印、藏印者亦頗多。

如《辭典》所載“顧從德”條:“早年習(xí)儒,兼精醫(yī)理。曾校刻醫(yī)學(xué)叢書《醫(yī)學(xué)六經(jīng)》,包括《黃帝內(nèi)經(jīng)素問》二十四卷《黃帝內(nèi)經(jīng)靈樞》十二卷《黃帝三部針灸甲乙經(jīng)》十二卷《難經(jīng)本義》二卷《校定脈經(jīng)》十卷《華先生中藏經(jīng)》八卷,刊于嘉靖二十九年(1550)[13]。”“顧氏素以藏印著稱,其侄顧天錫(字九疇),集祖孫三代所藏,編《集古印譜》,后經(jīng)太原羅王常重編,輯《秦漢印統(tǒng)》八卷[14,15]。”

如“閻南圖”條:“自少學(xué)詩,好鐫印章。晚年以醫(yī)為業(yè),游食于鄰縣。性好著述,撰有醫(yī)書《治病定法》二卷《瘟證總訣》二卷《莼鳧醫(yī)案》二卷及《傷寒定規(guī)》《脈法正宗》《脈訣要論》《脈訣無雙》《外科囊括》《眼科金篦錄》各若干卷,今皆未見。于醫(yī)學(xué)之外,尚有《柳蟬吟雨詞鈔》《莼鳧印譜》諸書[1,16]。”

3 結(jié)語

經(jīng)統(tǒng)計,歷代醫(yī)藝兼精的醫(yī)家數(shù)量和比例相對較高。善醫(yī)者善藝,這些醫(yī)家不僅以他們精妙的學(xué)識,完善和發(fā)展了中醫(yī)體系,更以他們淵博的藝術(shù)文化修養(yǎng)豐富了中國傳統(tǒng)文化。藝術(shù)文化的主體是人,而人的活動范圍在社會,因此必然使藝術(shù)文化具有極強的人文性和社會性,因而中醫(yī)學(xué)習(xí)者在論及藝術(shù)文化修養(yǎng)時需結(jié)合時代、社會的發(fā)展和中醫(yī)學(xué)習(xí)的需要。中醫(yī)學(xué)與中國傳統(tǒng)藝術(shù)共生于中國傳統(tǒng)文化的根基之上,擁有共同的文化底蘊。文可載道,藝亦可涵養(yǎng)中醫(yī)文化,中醫(yī)學(xué)是富含藝術(shù)元素的學(xué)科,是關(guān)于生命的文化與藝術(shù),文化藝術(shù)可以用它別具一格的內(nèi)容和豐富多彩的方式促進中醫(yī)醫(yī)家和中醫(yī)文化的發(fā)展。