武漢東四環線北湖樞紐互通立交方案設計

孫洪德,易 昕

(安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司;公路交通節能環保技術交通運輸行業研發中心,安徽 合肥 230088)

1 簡 介

武漢市東四環線為武漢市規劃建設的環城高速網的重要組成部分(圖1中的分段1),采用全立交、全封閉高速公路標準[2],設計速度100 km/h,雙向八車道,路基寬度41 m;武漢東四環線與繞城高速在起點附近交叉,為滿足交通轉換需要,交叉處設置北湖樞紐互通立交。

圖1 項目地理位置圖

2 方案設計

2.1 建設條件

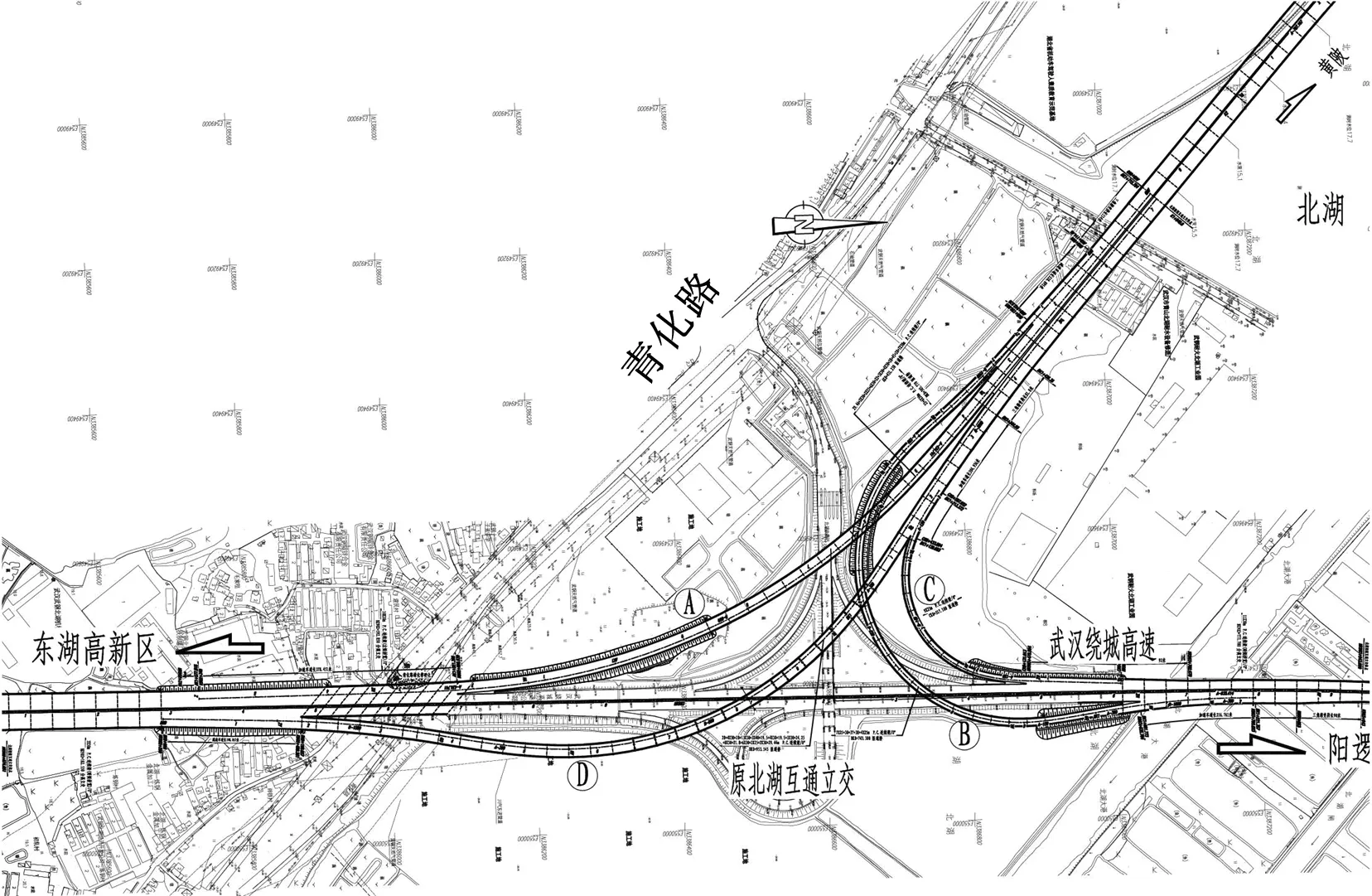

本項目起點在繞城高速北湖互通立交附近與繞城高速形成T形交叉[3],交叉點距離繞城高速上鄒黃互通約2.3 km,繞城高速中洲至北湖段為繞城高速與四環線共線段,為本項目及繞城高速沿線車輛進行交通轉換,設置北湖樞紐互通立交,采用Y形方案[4]。

影響因素:繞城高速、北湖、耐火工業園等。

被交路:繞城高速,路基寬度28 m,路面寬26.5 m,高速公路,設計速度120 km/h,繞城高速中洲至北湖段為繞城高速與四環線共線段,遠期繞城高速外繞(武陽+鄂咸+新港+武英)。

高壓線:220 kV光烯線,110 kV。

地質條件:周邊多為魚塘,位于耐火工業園范圍內。

交通量分析:北湖樞紐互通立交各轉彎方向遠景交通年預測交通量[4]如圖2所示,主交通流方向為東湖高新區←→黃陂過江交通。

圖2 北湖樞紐遠景交通量預測

2.2 方案設計

方案一:本互通立交主交通流為東湖高新區至黃陂方向(72 535pcu/d),根據本項目交通流特點,提出方案一,采用Y形樞紐方案,以四環線方向為主路方向[5],對互通區繞城高速進行改造,采用匝道方式接改造后四環線(圖1)。由于本互通立交與原北湖互通立交位置沖突,本項目建成后廢除原北湖互通立交,地方交通出行通過本項目在八吉府路設置的服務型北湖互通實現。由于本互通與繞城高速鄒黃互通立交距離較近(凈距離小于1 km),設計中設置輔助車道將兩互通連接。

方案二:雖然上述方案和主交通流吻合,但考慮到該方案對繞城高速改造工程較大,對繞城高速直行交通影響大,提出方案二,原繞城高速維持不變,四環線采用匝道型式接繞城高速(圖4)。由于本互通與繞城高速鄒黃互通立交距離較近(凈距離小于1 km),設計中設置輔助車道將兩互通連接。

圖3 北湖樞紐互通方案一平面圖

圖4 北湖樞紐互通方案二平面圖

方案三:考慮方案一主線采用橋梁方案,工程規模大,主線縱面指標略差,擬定方案三,主線采用路基方案,A、B匝道上跨本項目主線。由于本互通與繞城高速鄒黃互通立交距離較近(凈距離小于1 km),設計中設置輔助車道將兩互通連接。

圖5 北湖樞紐互通方案三平面圖

2.3 方案比選

三種方案進行對比分析,結果見表1、表2。

表1 各方案主要工程數量

表2 方案比選表

綜合以上各因素,方案一符合主交通流向,與四環線總體規劃相協調,推薦方案一。

3 結 論

綜上所述,受限制條件下互通立交設計應綜合考慮建設條件、工程規模、交通組織等影響因素[6],抓住主要影響因素,深化方案比選,最終確定出最優方案。以上不足之處歡迎指正,希望對類似項目具有一定參考作用。