某水電站壩址的工程地質(zhì)條件淺析

朱明輝

(安徽省大地建設工程施工圖審查有限公司,安徽 合肥 230001)

1 工程背景

某境外梯級水電站擬選擇3處壩址,3個擬建大壩位于相同地理區(qū)域內(nèi),區(qū)域地質(zhì)背景相似。由于地形地貌和地層變化不大,預計各個場地的覆蓋層之間沒有較大差異。但考慮到各自的特殊性,仍需要比較和分析工程地質(zhì)條件,以便后期妥善設計和處治。

2 具體工況

2.1 A壩址工況

A壩址的地理位置位于河流域的下游,先前的研究表明,河右岸為盧里奧序列的Neoce-Terpere地層巖石。這些巖石主要為紫蘇輝石麻粒巖和片麻巖(紫蘇花崗巖相)且夾有石榴石巖脈。左岸是Chiure序列的地層巖石,其為片麻巖相和migmaticic相。通過工程區(qū)地質(zhì)圖表明,左岸有出露盧里奧序列巖石,而Chiure序列巖石在右岸有出露。這兩個序列都是沿河流向呈斷層接觸的關系。

壩址區(qū)的基巖表面裂隙較發(fā)育,其發(fā)育深度最大可能達到數(shù)十米,具有高滲透性。這些裂隙與基巖的構造相關,是地表地下水滲入的主要通道。選擇代表性的鉆孔進行了壓水試驗,通過結果可知,上部15 m試驗段的P-Q曲線類型為沖蝕型,透水率q為40.43~21.64 Lu。

所在河谷相對寬而平坦,河系呈辮支狀,河谷底部覆蓋有大量沖積物。估計該壩址區(qū)的峰值地面加速度為0.6~0.8 m/s2,壩址區(qū)暫未沒有發(fā)現(xiàn)大斷裂,但區(qū)域構造地質(zhì)圖顯示該壩址位于盧里奧帶的南向逆沖斷層之上,該斷層發(fā)生年代久遠,可能已與周圍地層固化合并,其巖土工程意義甚微。

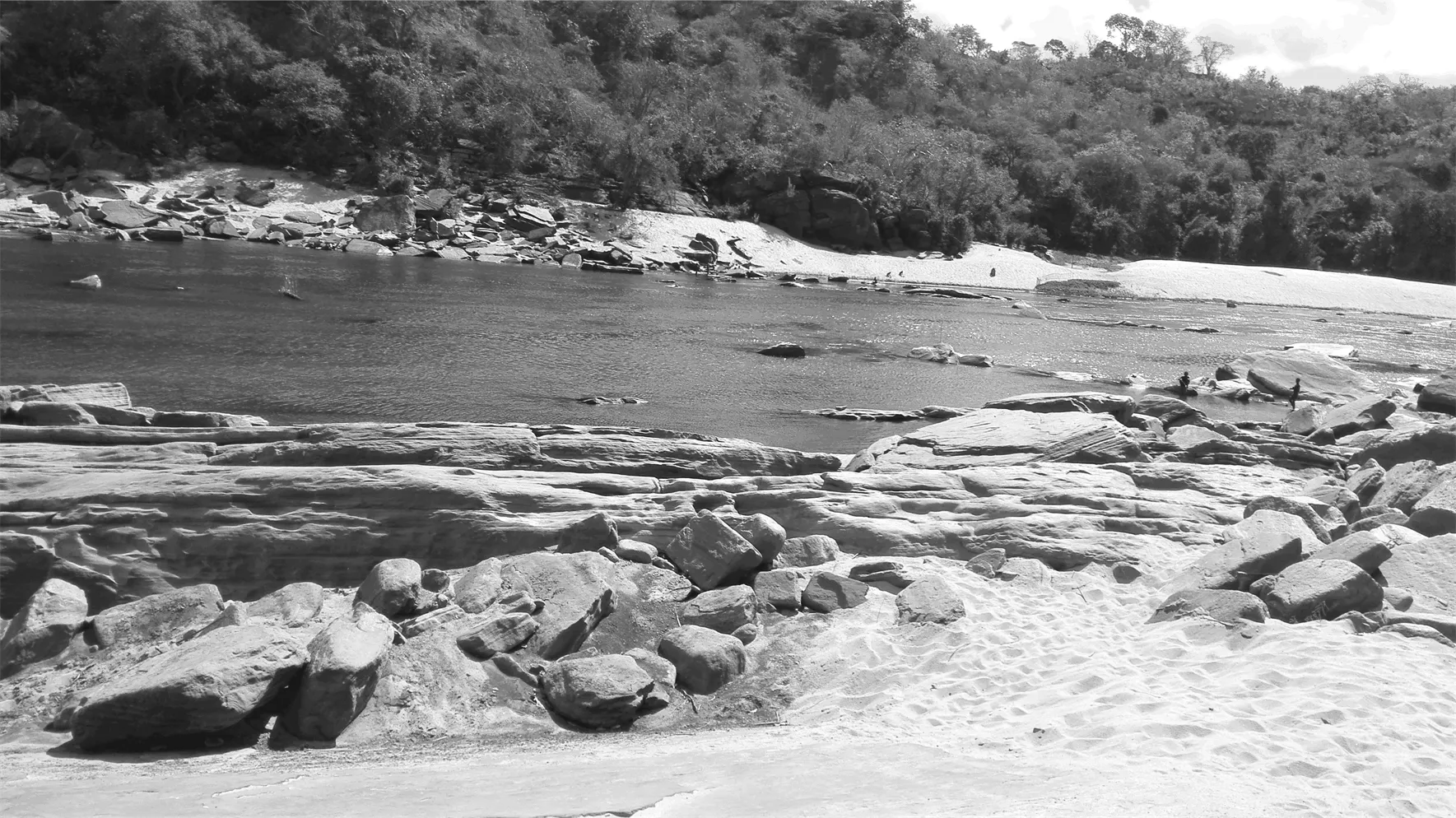

通過踏勘可知A壩址的主要料場來源為碎石土,經(jīng)過采樣顆粒分析試驗,沉積物主要由漂石和卵石組成。后期需要鉆探明確沉積層厚度和具體儲量。壩址附近的裸露基巖能否作為建筑骨料,還需要在詳細勘察階段進行相關試驗測試而決定。現(xiàn)場代表性照片如圖1所示。

圖1 A壩址代表性照片(枯水期河道及兩岸料源)

2.2 B壩址工況

B壩址位于A壩址上游約47 km。根據(jù)現(xiàn)有資料表明,構成壩址區(qū)瀑布的基巖巖性為石英長石片巖。預計,B壩址區(qū)的基巖與A壩址區(qū)的類似,右岸為盧里奧序列的Neoce-Terpere地層巖石。這些巖石主要為片麻巖和紫蘇輝石麻粒巖(紫蘇花崗巖相)且可能夾有石榴石巖脈。左岸是Chiure序列的Chiure地層巖石。這些巖石為片麻巖相和混合巖相。這兩個序列受到呈正斷層影響,呈不整合接觸關系。

由前期相關單位調(diào)查顯示,巖石發(fā)育有與構造片理相關的裂隙。該裂隙特征與A壩址區(qū)發(fā)現(xiàn)的相類似,裂隙深度可能達數(shù)米,且具有高滲透性。選擇代表性的鉆孔進行了壓水試驗,通過結果可知,上部15 m試驗段的P-Q曲線類型為沖蝕型,透水率q為30.65~17.37 Lu。

同時由于瀑布的存在,暗示上部巖層是相對隔水,密封良好的。

B壩址區(qū)的河道較寬而平坦,河流沿著與構造片理相關的節(jié)理裂隙面自南流向北,直達瀑布。而后水流從懸崖處(由退化斷層形成的)下泄到一個峽谷中,并繼續(xù)向下游流去。此外,壩址區(qū)域內(nèi)還存在走向為南西-北東向的島狀山脈,高程高出谷底幾百米。

估計該壩址工程區(qū)的峰值地面加速度為0.4~0.6 m/s2。壩址區(qū)暫未沒有發(fā)現(xiàn)大斷裂。區(qū)域資料中沒有提到過峽谷形成的原因,但其很可能與A壩址區(qū)的逆沖斷層有關。后期有條件時再做研究闡述。

該壩址地區(qū)可用的料場很少。該地區(qū)可用于混凝土的巖石,為石英長石片巖,由于其質(zhì)地較差,故不建議將其作為骨料。其他可作為混凝土原料的來源是壩址區(qū)發(fā)現(xiàn)的那些島山。這些露頭若可開采,其運輸距離為7~10 km。壩址區(qū)河道中的砂質(zhì)沉積物很少。前期外單位報告指出,在瀑布上游的洪水平原上可能有粗砂沉積物。現(xiàn)場代表性照片如圖2所示。

圖2 B壩址代表性照片(圍巖體及片麻巖巖芯)

2.3 C壩址工況

C壩址位于B壩址上游約49 km,距橫跨河流的Namapa-Chiure公路橋約11 km。該壩址工程區(qū)的基巖屬于盧里奧群。這些巖石主要為片麻巖,夾有較多石榴石巖脈。壩址區(qū)的巖體滲透性主要取決于構造節(jié)理裂隙的發(fā)育程度。裂隙的主要走向是沿著葉理面走向。裂隙的發(fā)育深度尚未確定,據(jù)周邊資料推測其深度一般較淺,僅有部分可能達到較深深度。選擇代表性的鉆孔進行了壓水試驗,通過結果可知,上部15 m試驗段的P-Q曲線類型為沖蝕型及擴張型,透水率q為22.13~12.91 Lu。

河道中有大量中細砂沉積物,夾一些粗粒狀透鏡體。 踏勘期間,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的黏土或淤泥沉積。河道比較寬闊,呈辮狀且廣泛分布砂質(zhì)沉積物。壩址區(qū)的水流方向為西南-東北向。壩址區(qū)南部的島山高度從谷底計算達幾百米以上,其山勢走向為SW-NE。

壩址區(qū)域的峰值地面加速度為0.2~0.4 m/s2。在建議壩址區(qū)暫未沒有發(fā)現(xiàn)大斷裂。區(qū)域地質(zhì)構造圖表明,該壩址靠近盧里奧帶南部的逆沖斷層邊緣區(qū)域。預測該斷層對工程影響不大。

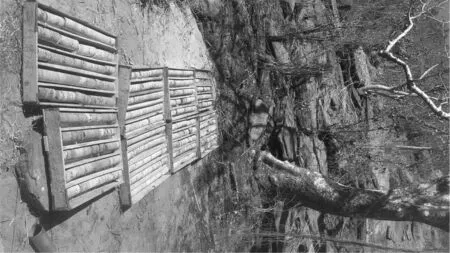

該壩址工程區(qū)內(nèi)有著充足的天然建筑材料物源。河谷下游廣泛分布著大量中細砂并含有粗粒狀透鏡體。該地區(qū)的巖石呈塊狀結構,質(zhì)地堅硬,能夠生產(chǎn)出品位良好的堆石料和混凝土骨料。可將砂土和基巖進行土工試驗,來進一步判斷它們的工程性能。其它可作為混凝土原料的來源是壩址區(qū)發(fā)現(xiàn)的那些島山。現(xiàn)場代表性照片如圖3所示。

圖3 C壩址代表性照片(下游充足的天然建筑料源)

3 結論與建議

通過對比可發(fā)現(xiàn),C壩址區(qū)峰值地面加速度最小,壓水試驗數(shù)值也最小,同時建筑材料物源豐富,故工程地質(zhì)條件總體相對較好。后期條件若允許,可適當考慮A及B壩址的布局和位置。

同時建議進行詳細的巖土工程勘察,以查明壩址及其他主要設施(如廠房﹑水渠及壓力管道等)的詳細工程地質(zhì)條件,并根據(jù)壩基和壩肩的條件進一步確定大壩的推薦類型。

強烈建議進行詳細的地震工況研究并結合可用的現(xiàn)有資料,以評估每個壩址的地震危險性。同時應根據(jù)研究出的預期地面運動參數(shù),來進行施工圖階段的設計和計算。

本文的研究思路和方法可為國內(nèi)外類似工程提供借鑒參考。